LA SAISON 2022-2023

PRÉSENTATIONS ET COMPTES RENDUS

1 - QUATRE SOIRÉES EN PARTENARIAT

• PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

Vendredi 9 septembre 2022, à l'Hôtel Dupanloup

Tragédie grecque et tradition scénique japonaise

par Philippe BRUNET et sa troupe "Demodokos" évoquant les figures d'Eschyle et d'Euripide

dans une mise en scène nō accompagnée de danse butō.

Ce spectacle a clôturé une journée d'étude |

|

• PARTENARIAT AVEC LE CERCIL

Mardi 6 décembre 2022, au CERCIL

L'empreinte de la Shoah dans l'œuvre de Georges Perec

par Claude BURGELIN, auteur de Georges Perec (2002) et de l'Album Perec (2017)

|

|

• PARTENARIAT AVEC LE CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE D'ORLÉANS

Jeudi 16 mars 2023, au Conservatoire

Colette vivante : audacieuse, facétieuse, courageuse

lecture de textes avec accompagnement musical par Christian MASSAS, professeur au Conservatoire d'Orléans

|

Ont été lus : Ont été chantés : |

• PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA "LES CARMES"

Jeudi 23 mars 2023 • à 17 h, à l'Atelier Canopé • à 18 h 30, au cinéma Les Carmes |

|

2 - QUATRE CONFÉRENCES AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Jeudi 6 octobre 2022

L'Ulysse de Joyce a 100 ans

entretien avec Philippe FOREST

professeur à l'Université de Nantes, romancier, essayiste

entretien dirigé par Joana Durand-Gasselin

|

|

Jeudi 24 novembre 2022

Le rire de Marcel Proust

lecture polyphonique de textes de Proust

par P.-A. Caltot, N. Laval-Turpin, C. Malissard, V. Servais

|

|

Jeudi 12 janvier 2023

Péguy iconoclaste

conférence par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret

|

|

|

Jeudi 2 février 2023

Pascal littéraire et scientifique : figures, fictions et probabilités

par Laure Depretto, maîtresse de conférences à l'Université d'Orléans,

et Bertrand Hauchecorne, agrégé de mathématiques

|

|

3- DEUX SORTIES À PARIS

Vendredi 4 novembre 2022:

Les plus belles pages de la comédie-ballet, J.-B. Lully et M.-A. Charpentier

concert précédé d'une rencontre, animée par le musicologue Pascal Duc, avec Hubert Hazebroucq, chorégraphe et danseur, et Marie Lambert-Le Bihan, metteuse en scène du spectacle

|

|

Jeudi 23 février 2023

Visite du Sénat avec Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret

|

|

Jeudi 23 février 2023

représentation de Tartuffe ou l'hypocrite, dans la version interdite de 1664 restituée par Georges Forestier

par la troupe de la Comédie-Française, mise en scène par Ivo Van Hove

Présentation de Tartuffe par Nicole Laval-Turpin

|

|

COMPTES RENDUS

par Hadrien Courtemanche, secrétaire

Vendredi 9 septembre 2022, à l'Hôtel Dupanloup

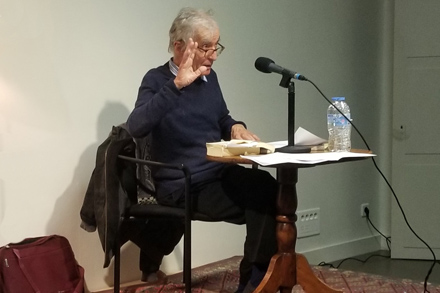

Tragédie grecque et tradition scénique japonaise

Philippe Brunet et sa troupe Démodocos nous ont offert un spectacle évoquant les figures d'Eschyle et d'Euripide dans une mise en scène nō accompagnée de danse butō. Ce spectacle venait clôturer une journée d'étude organisée à l'Hôtel Dupanloup par Pierre-Alain Caltot et Aline Henninger, portant sur « Les arts de la scène entre Antiquité classique et Japon contemporain ».

Démodocos est l'aède aveugle de l'Odyssée qui chante au banquet d'Alcinoos. Au service de la communauté, l'aède homérique transmet les paroles traditionnelles. Sur ses traces, le "Théâtre Démodocos", troupe créée en 1995 par Philippe Brunet, cherche à restaurer un lien entre le public et ces récits trop souvent réservés aux manuels scolaires. La compagnie a produit plus de vingt spectacles théâtraux, de nombreux récitals (poésie et chant en grec, latin, et français) et animé des ateliers de formation de jeunes comédiens. Redonner un sens au lien qui nous attache à ce passé poétique et théâtral si enfoui que nous ne savons même plus qu'il se chante, se danse, se joue, et se dit à voix haute, recréer un répertoire, former des aèdes et des satyres, tel est le sens de l'action menée par ce collectif artistique notamment dans les universités et les lycées, les collèges, en collaboration avec des artistes de toutes les disciplines.

Et c'est ainsi que leur dernière création fut accueillie par un public venu nombreux : un nō de Médée, suivi par un nō de Cassandre, plus bref. Le prologue, non masqué, était dit en français. Le masque nippon, porté par les tabi, parlait lui une poésie devenue étrangère, écrite au Vème siècle pour le théâtre de Dionysos, mais une langue qui ne saurait mourir.

Jeudi 6 octobre 2022, au Musée des Beaux-Arts

L'Ulysse de Joyce a cent ans

rencontre avec Philippe FOREST, écrivain et professeur de littérature comparée à l'Université de Nantes

entretien animé par Joana Durand-Gasselin

Ulysse, le roman fleuve de James Joyce fut publié en France le 2 février 1922 par Sylvia Beach, éditrice et libraire de Shakespeare et Cie. À sa sortie, l'ouvrage fit scandale et fut aussitôt frappé par la censure. Aux États-Unis d'Amérique, il fut notamment l'objet d'un procès retentissant pour obscénité. Aujourd'hui reconnu comme un des monuments de la littérature du XXème siècle, il semble, étrangement, compter autant de détracteurs que d'admirateurs. Un roman illisible, dit-on parfois, inutilement compliqué, fastidieusement cérébral, le faux chef-d'œuvre par excellence… C'est de cette réception critique et du devenir de cette œuvre vertigineuse dont Philippe Forest, écrivain et professeur de littérature comparée à l'Université de Nantes, et Joana Durand-Gasselin, professeure agrégée de Lettres modernes au lycée Benjamin Franklin d'Orléans, nous ont entretenus le jeudi 06 octobre 2022 sur la scène de l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de la cité johannique.

Auteur d'un remarquable essai intitulé Beaucoup de jours. D'après Ulysse de James Joyce – publié pour la première fois il y a une dizaine d'années –, Philippe Forest fut d'abord interrogé sur la genèse de son ouvrage. Il s'agissait d'une commande de son éditeur – la noble maison Gallimard – pour la collection « Le livre, la vie » qui permet à des auteurs contemporains de dialoguer avec une œuvre phare de leur bibliothèque personnelle. Du reste, la praticité de la carte blanche et le droit d'assumer un regard subjectif sur l'œuvre choisie finir de convaincre l'auteur. Le choix d'Ulysse fut une évidence tant Philippe Forest y puise depuis son adolescence matière à réflexion et source d'inspiration personnelle. Au départ, l'ouvrage devait prendre la forme d'un journal de lecture mais, presque naturellement, il s'est progressivement métamorphosé en lecture commentée, plus digressive qu'explicative, aboutissant à un parcours d'analyse intériorisée. De fait, avec aisance et clarté, l'auteur entreprît de démontrer qu'il est possible et même nécessaire de lire et de donner à découvrir un pareil ouvrage.

Puis, Joana Durand-Gasselin interrogea l'auteur sur la réception ambivalente de l'ouvrage : Ulysse est-il un chef-d'œuvre en péril ? De fait, l'essai de Philippe Forest vise à répondre aux diverses critiques qui assaillent le roman de Joyce depuis sa parution, à s'inscrire en faux contre l'attaque en illégitimité dont il est fréquemment la cible, et résulte d'un besoin de rendre justice à un livre tout simplement incompris. Ainsi des contemporains de l'auteur – dont certaines plumes prestigieuses comme Virginia Woolf ou André Gide –, des éditeurs, des journalistes ou de la doxa environnante. Se faisant, Philippe Forest rappela combien l'œuvre fut, dès l'origine, éminemment polémique, construite et ciselée par « le silence, l'habilité de la ruse » et pleinement représentative de la modernité en marche. Or, c'est précisément l'ère de la post-modernité qui a conduit à oublier tout le génie créateur de Joyce, son goût pour l'expérimentation, qui sous-tend tout Ulysse, ainsi que la dimension proprement romanesque de son œuvre.

S'en suivit une question autour de la tonalité du texte, considéré par nombre de lecteurs au puritanisme chevillé au corps comme vulgaire. De la place accordée à l'univers scatologique, à la sexualité et à la trivialité, Philippe Forest rappelle combien elle s'inscrit dans un contexte historique bien particulier : le règne au début du XXème siècle, éminemment controversé, de la prêtrise catholique en Irlande et le cortège d'interdits qui l'accompagnait. Par ailleurs, cette volonté affichée de tourner en dérision le langage littéraire renvoie également à l'exploration du bas matérialisme mis en lumière par nombre d'auteurs du premier XXème siècle, à commencer par Louis-Ferdinand Céline avec lequel l'œuvre de Joyce partage nombre de similitudes : densité digne du grand roman populaire, présence de chansons, usage du patois, souci d'oralité, utilisation d'un lexique populaire, syntaxe malmenée, volonté de faire rire, désir commun de « faire parler la langue », etc.

Quid du lien avec la figure tutélaire d'Homère et la présence diffuse de son Odyssée dans les pages du roman joycien ? Philippe Forest considère que la critique littéraire a accordé une trop grande place à la grille homérique qui, essentiellement fondée sur des micro-références, assèche la portée sémantique autant que l'apport symbolique de l'ouvrage. L'auteur résume ainsi les liens intertextuels entre les deux œuvres : « Homère fait partie de l'échafaudage, non de l'architecture ».

L'entretient s'acheva sur un commentaire du splendide « yes » à la vie que l'héroïne d'Ulysse prononce à la fin de l'ouvrage, un cri en forme de quête de l'infini, un mot qui dit le monde autant qu'il l'enferme tout entier dans un son commun à tous à l'image d'un roman toujours aussi actuel qu'essentiel, destiné à tous les lecteurs de bonne volonté et qui offre à chacun la chance d'un vertigineux mais inoubliable rendez-vous avec lui-même.

Vendredi 4 novembre 2022, à la Philharmonie de Paris (Les Arts Florissants)

Les plus belles pages de la comédie-ballet, J.-B. Lully et M.-A. Charpentier

concert sous la direction de William Christie

Hasard de l'histoire ou nouvelle farce d'une destinée vouée toute entière au théâtre, 2022 et 2023 fêtent coup sur coup le quadricentenaire de la naissance et le trois cent cinquantième anniversaire de la mort de Molière. La place qu'occupe la musique dans son œuvre reste souvent sous-estimée voire oubliée. C'est cette dimension-là que nous avions choisi, ce trimestre, pour honorer la mémoire et l'héritage du plus célèbre de nos dramaturges en proposant à nos membres d'assister à deux évènements exceptionnels.

En premier lieu, une rencontre, à 18 heures 30, dans la salle de conférence de la Philharmonie de Paris, avec le chorégraphe et danseur Hubert Hazebroucq et la metteuse en scène Marie Lambert-Le Bihan. Ces échanges portèrent sur la place de la musique dans l'œuvre de Molière et furent animés par le musicologue Pascal Duc.

Puis, un concert, à 20 heures, dans la salle de spectacle de la Philharmonie de Paris, sous la direction de William Christie et de son ensemble Les Arts Florissants. L'hommage prit la forme d'un pasticcio réunissant Les plus belles pages de la comédie-ballet tirées des œuvres de Molière. Une pléiade de chanteurs solistes et quatre danseurs de la compagnie Les Corps Éloquents alternèrent airs chantés et jeu purement théâtral. Assurément, Molière ne se savoure jamais aussi bien que lorsque Jean-Baptiste Lully et Marc-Antoine Charpentier reprennent leur juste place à ses côtés !

Jeudi 24 novembre 2022, au Musée des Beaux-Arts

Le rire de Marcel Proust

Lecture polyphonique d'extraits choisis d'À la recherche du temps perdu

par P.-A. Caltot, N. Laval-Turpin, C. Malissard, V. Servais

L'humour tient une place méconnue dans À la recherche du temps perdu (1913-1927). En effet, les nombreux admirateurs de Marcel Proust ont longtemps préféré taire cet aspect de l'œuvre par peur de dévaluer le prestige de son légendaire auteur. Et pourtant, là où les romanciers de son époque s'appliquent à faire ressortir les aspects sombres de la vie, Marcel Proust explore toutes les ressources de l'humour et dévoile à ses lecteurs une abondance d'éléments risibles. Peut-être tire-t-il une partie comique de ses écrits des défauts ou des particularités dont il souffre. Peut-être aussi le rire chez Proust découle-t-il de son anxiété devant la vie et la mort. Il touche en effet à toutes les variétés de comique – peinture de caractère, autodérision, satire sociale – et ne dédaigne pas les formes les plus élémentaires du risible comme le comique de mots ou le calembour – domaines dans lesquels excellent le docteur Cottard, directeur du Grand Hôtel, – la naïveté comique de Françoise, le comique de geste de Madame Verdurin ou de Madame de Cambremer, le comique de situation, les quiproquos, les malentendus de Bernard Nissim, le comique de caractère de Norpois pontifiant, de Swann jaloux, de Legrandin snob, de Brichot pédant, etc.

Mais, dans À la recherche du temps perdu, l'humour ne se limite pas à ces motifs ponctuels croisés au fil du texte. L'ironie en particulier y agit comme un principe qui articule plusieurs niveaux de récit : les remarques railleuses dont peuvent faire preuve certains personnages deviennent à leur tour l'objet de l'ironie du narrateur qui les rapporte, lequel est également moqué par des instances narratives et textuelles surplombantes… Ainsi progresse-t-on, chaque degré prenant le contrepied du précédent, dans la tentative de formuler une vérité définitive constituée par l'ouvrage ; sans jamais que cette progression ne soit figée en une forme résolue.

Accompagnés par quelques extraits musicaux caractéristiques de l'esprit de la Belle Époque – la Sonate de Vinteuil de Claude Debussy, le Morceau en forme de poire de Jacques Satie, La Grande Duchesse de Geroldstein d'Offenbach ou Le Ruban dénoué de Reynaldo Hahn – les membres du bureau de notre section locale ont offert, à un public nombreux et enthousiaste, une riche lecture de pages choisies parmi les plus délicieusement drôles d'À la recherche du temps perdu : chez tante Léonie et son jambon de Nev'York), à Balbec avec la princesse du Luxembourg, chez les Germantes et leurs souliers rouges, avec Madame Verdurin et ses croissanteries géo-politiques, etc.

Comme cette réplique de la duchesse de Guermantes tirée du Côté de Guermantes, de nombreux passages du cycle romanesque de Marcel Proust ont fait entendre, dans l'écrin de l'auditorium du Musée des Beaux-Arts d'Orléans, tout leur mordant, leur spiritualité facétieuse, leur badinage amusé ou leur vision sarcastique d'un monde où les apparences sont érigées en art de vivre : Je reconnais qu'elle n'a pas l'air d'une vache, car elle a l'air de plusieurs, s'écria Mme de Guermantes. Je vous jure que j'étais bien embarrassée voyant ce troupeau de vaches qui entrait en chapeau dans mon salon et qui me demandait comment j'allais. D'un côté j'avais envie de lui répondre : "Mais, troupeau de vaches, tu confonds, tu ne peux pas être en relations avec moi puisque tu es un troupeau de vaches", et d'autre part, ayant cherché dans ma mémoire, j'ai fini par croire que votre Cambremer était l'infante Dorothée qui avait dit qu'elle viendrait une fois et qui est assez bovine aussi, de sorte que j'ai failli dire Votre Altesse royale et parler à la troisième personne à un troupeau de vaches.

Mardi 6 décembre 2022, au CERCIL (Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv)

L'empreinte de la Shoah dans l'œuvre de Georges Perec

conférence de Claude BURGELIN

professeur émérite de littérature française du XXe siècle à l'Université Lyon-II-Louis-Lumière

Découvrir Georges Perec, approcher son œuvre, c'est tenter de décrypter une écriture singulière, empreinte de mystère, se jouant des contraintes, et l'une des œuvres les plus puissantes de la littérature française. C'est aussi explorer les lieux – réels, imaginaires, désirés, perdus – de ce fils d'immigrés juifs polonais, orphelin de la Shoah, qui aimait tant arpenter l'espace urbain à la recherche de son existence.

L'empreinte de la Shoah dans l'œuvre de George Perec est assurément fondatrice de sa vie comme de ses choix d'écriture selon Claude Burgelin, éminent spécialiste de l'auteur, qui nous fit l'honneur de sa présence pour une conférence organisée conjointement par le CERCIL – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv d'Orléans et notre section locale. Mais, les traces du génocide nazi, semble presque insaisissables, informulables. Jamais dites frontalement, mais seulement par des obliques, des métaphores, des silences, des absences, etc.

La Shoah se trouve ainsi abordée par des biais inattendus mais fondateurs d'une poétique de l'absence. Ainsi de la fable de la lettre impossible à énoncer et qui voue à la mort qui tente de l'écrire dans La Disparition ou de la parabole de l'île W, lieu voué à la compétition sportive où la négation de toute loi aboutit à un déferlement de massacres dans W ou le souvenir d'enfance. À regarder de près les textes de George Perec, on s'aperçoit que les allusions aux camps, à l'anéantissement programmé les traversent ou en sont la source. De sa judéité, l'auteur a pu dire dans Ellis Island comment, faute de transmission, elle l'avait voué à la condition de juif errant loin d'elle.

"Je sais que ce que je dis est rien." L'œuvre de Perec renvoie toujours au silence qui la fonde ("le scandale de mon silence"). Paradoxe pour celui qui n'a cessé de travailler la matière verbale, d'en jouer, d'en faire rire, d'en faire danser les vingt-six lettres. Mais il ne cesse de tourner autour de la souffrance d'une "parole absente à l'écriture". Passionnantes sont les voies qu'il a cherchées pour retrouver quelque chose de cette "parole" qui se confronte sans cesse à son impossibilité. C'est ainsi que Claude Burgelin, avec finesse et érudition, nous a mené dans les pas d'une enfance engloutie, d'une vie brisée, comme larguée dès l'origine, d'un tourment inapaisable mais, en même temps, marqué par le bonheur d'écrire, de s'accrocher aux ressources de la langue et, par là-même, de construire ou de reconstruire.

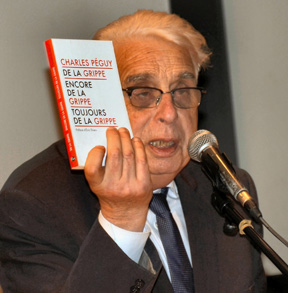

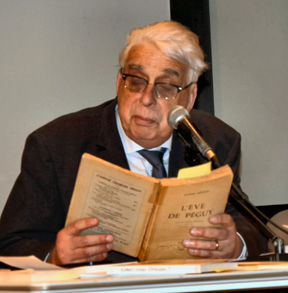

Jeudi 12 janvier 2023, au Musée des Beaux-Arts

Péguy iconoclaste,

conférence par J.-P. SUEUR, sénateur du Loiret

Aucun auteur n'a été plus récupéré que Charles Péguy. Et pourtant aucun auteur n'est moins « récupérable » que lui. Il a écrit: « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite ». Il avait vu juste. Que de pensées toutes faites formulées à propos de son œuvre. Or, qu'il s'agisse de religion, de politique, de philosophie, de l'esprit du temps, du monde supposé « moderne », Péguy refuse tous les conformismes, s'oppose aux systèmes établis et s'exprime avec une liberté totale. Il s'était donné pour projet de « dire la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste ». Il a tenu bon. Si bien qu'il est « inclassable » et que sa littérature, clairement iconoclaste, en dépit de tout ce qu'on a pu en dire, est d'une terrible actualité.

C'est sur ce constat liminaire que s'ouvrit la conférence de Jean-Pierre Sueur, en l'honneur du cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Charles Péguy. Une prise de parole bienvenue afin de démonter point par point les différents reproches formulés à l'encontre du fondateur des Cahiers de la Quinzaine depuis plusieurs décennies : illisibilité croissante, nécessité impérieuse de séparer le vers de la prose, poétique sans reliefs, syntaxe bavarde, goût immodéré pour la répétition, engagement socialiste caricatural, vision du monde passéiste, pensée sénescente, écrivain guidé par une foi aveuglante, etc. Des sentences, critiques et anathèmes dont tout lecteur de Péguy est malheureusement familier, mais auxquels il ne peut assurément se résoudre.

Jean-Pierre Sueur rappela combien le style de Péguy se caractérise par la mobilité et par une syntaxe étonnante, faite de mélanges, de ruptures, de contrastes, de ressassements, de paradoxes harmonieux, d'oxymores facétieux, d'une symbiose absolue entre horizontalité et verticalité, entre immanence et transcendance. Là où certains dénoncent des facilités de composition, Jean-Pierre Sueur eut à cœur de prouver à son auditoire qu'un tel processus de création requiert de constants efforts pour densifier et déployer toute la portée sémantique et stylistique désirée. Après le mouvement, c'est sur la perméabilité naturelle des frontières entre la prose et le vers péguystes que le conférencier mit l'accent. Pour Jean-Pierre Sueur, les écrits poétiques et polémiques de Péguy procèdent en effet naturellement d'un seul et même souffle, tout comme le discours réflexif et sa mise en pratique effective, puisqu'ils transportent des idées communes et sont pensés indifféremment par leur auteur.

Puis, Jean-Pierre Sueur évoqua Ève, ouvrage publié en décembre 1913, qui représente à ses yeux la quintessence absolue de l'art poétique de Charles Péguy. En effet, ce long poème est assurément une prouesse stylistique : les quadrains, climats**, vers, rimes et syntagmes se juxtaposent harmonieusement en une vaste tapisserie où chaque pièce vient en éclairer une autre tout en pouvant être lue de manière parfaitement autonome. Un texte poétiquement exigeant qui remet en question la vision d'une œuvre littéraire composée comme un système clos et clairement borné puisque toute l'Ève de Charles Péguy relève d'un flot continu, d'une tentative d'exhaustivité intégrale, repousse sans cesse son propre achèvement, refuse toute linéarité, n'offre aucun sens de lecture préétabli, s'émancipe des normes poétiques en vigueur et cherche à abolir toute forme de frontière générique, lexicale, syntaxique ou mélodique.

Enfin, le conférencier acheva sa démonstration en forme de réhabilitation en évoquant l'exigence portée par la pensée politique de Péguy qui nous protège d'une société qui, à force d'être simplifiée, fabrique de la violence, des oppositions qui n'en sont pas, et réduit notre capacité à nous réinventer et à affronter les enjeux qui s'ouvrent à nous. L'exigence n'est certainement pas réservée à une élite, elle se construit au jour le jour, un pas après l'autre. Elle mobilise notre confiance en un avenir qui peut être différent. C'est l'inverse de la consommation vaine et de la performance creuse. C'est un travail d'orfèvre et un effort de chaque instant. Mais, à l'image de la pensée de Charles Péguy, se contenter de ce qui est, c'est renoncer.

_____

** Charles Péguy a lui-même choisi la dénomination et la graphie : "quadrains". Et "climats" est le terme qu'il uilise pour désigner les différentes parties de son ouvrage.

Jeudi 2 février 2023, au Musée des Beaux-Arts

Pascal littéraire et scientifique : figures, fictions et probabilités

par Laure DEPRETTO et Bertrand HAUCHECORNE

À l'occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, Laure Depretto – maîtresse de conférence en langue et littérature françaises des XVIIème et XVIIIème siècles à l'Université d'Orléans – et Bertrand Hauchecorne – agrégé de mathématiques, rédacteur en chef de la revue Tangente et président d'honneur de la section orléanaise de notre association – ont donné une brillante conférence à deux voix sur ce génie polymorphe d'une rare précocité. Et, comme les deux conférenciers se sont attachés à le démontrer, toujours novateur et échappant sans cesse à toute norme, mais aussi représentant de l'Humanisme par sa pensée et le lien qu'il incarne entre les Sciences et les Lettres. L'intitulé est d'ailleurs porteur de ce mystère et de cette « légende pascalienne » initiée par sa sœur aînée et entretenue par ses proches.

Bertrand Hauchecorne détaille les principales découvertes scientifiques de Pascal, dont la plus étonnante est d'avoir à 12 ans redécouvert sans aucune étude mathématique les 32 Premières Propositions d'Euclide, qui lui valut aussitôt d'être admis aux entretiens que son père avait avec les savants de l'époque tels Descartes, Fermat, Roberval… et de garder contact avec eux. Même lorsque certaines découvertes lui sont antérieures, lointaines ou récentes, les travaux de Pascal sont toujours novateurs par l'esprit de rigueur, de clarté et de profondeur dont il les enrichit et la manière autant pragmatique que théorique dont il les envisage. Suivent donc : à 15 ans un traité sur les Sections coniques qui requiert l'admiration de Descartes ; à 17 ans, en lien avec des travaux de Fermat, la conception de l'Hexagramme mystique – au nom très pascalien – qui ouvre la voie à la géométrie projective ; en 1645, l'invention de la machine à calculer, la Pascaline – avec les retenues ! – pour faciliter le métier de son père. S'il n'a pas inventé le Triangle arithmétique dit Triangle de Pascal (tableau de combinaison de chiffres à l'infini), sa nouvauté est d'en avoir systématisé les applications, qui en font toujours une base de calcul dans toutes les branches mathématiques. En 1653, à la demande du chevalier de Méré, il résout le Problème des Partis dans les jeux de hasards, recherche qui est à l'origine de la théorie du Calcul des Probabilités. En physique, Pascal fait la démonstration de la Pression atmosphérique en vérifiant expérimentalement les recherches de Galilée et de son assistant Torricelli et en tire un Traité de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse, démontrant ainsi que la nature n'a pas « horreur du vide ».

En transition, Laure Depretto commence par le Pari, fragment des Pensées dans lequel Pascal, loin de vouloir en démontrer l'existence, applique à Dieu le principe mathématique du problème des partis et des probabilités : rien à perdre et tout à gagner en pariant sur l'existence de Dieu. La conférencière montre ensuite les fictions et probabilités autour de Pascal auteur : le jeu des pseudonymes de son vivant, entre autres pour brouiller la censure ; des textes repris sous son nom alors que collectifs (certaines Provinciales) ou écrits par d'autres mais donnés comme transcription de paroles recueillies, textes affirmés comme étant de lui car on y reconnaîtrait le « style Pascal ». La démonstration se poursuit avec les liasses baptisées a posteriori Les Pensées, fragments découpés par l'auteur à partir de grandes feuilles écrites au fil des réflexions, recousus et enfilés en liasses en un autre ordre, d'autres laissés sur les feuilles ou épars. Le problème épineux pour les exégètes, non encore résolu aujourd'hui, vient de la recomposition opérée par ses amis de Port-Royal après sa mort, transformant ainsi une pensée en train de s'écrire en une Apologie de la religion chrétienne qui fut la première édition des Pensées en 1669-70. Depuis, le problème éditorial a persisté entre deux tendances opposées : le postulat d'apologie de Port-Royal (éd. Lafuma), et celle renonçant à chercher un projet Pascal au profit d'un classement thématique (éd. Brunschwicg). Les moyens modernes d'investigation pourraient faire avancer les recherches pour approcher enfin une « vérité » pascalienne. Après avoir abordé les variations du point de vue grâce aux « je » pluriels et inclusifs de Pascal, pouvant recouvrir aussi destinataires ou adversaires, Laure Depretto définit le style et l'éloquence, très personnels et novateurs notamment par le naturel tranchant sur les habitudes de l'époque, où se déploie aussi un mysticisme profond. Style à la fois lapidaire et visionnaire, rappelant souvent celui des prophètes d'Israël, avec des images fortes, tout un bestiaire menaçant, de multiples figures de l'homme égaré, inquiet et impuissant, dans des recoins, cachots ou îles désertes… Éloquence ne craignant pas l'hyperbole, la véhémence et l'invective et ainsi que l'humour et un désordre revendiqué. Cela afin d'amener le lecteur à « accepter l'idée de la gloire salvatrice ».

La conférence se termine avec quelques lignées pascaliennes héritières de divers aspects de son œuvre, dont celles Giono, Quignard et Bourdieu. Une conférence ayant fait le tour des diverses « figures, fictions et probabilités » d'un génie lui-même à multiples facettes dont l'œuvre difficile – paradoxe ? – ne cesse de fasciner.

Jeudi 23 février 2023, à Paris

Visite du Sénat avec J.-P. Sueur + Tartuffe ou l'Hypocrite mis en scène par Ivo Van Hove

I – VISITE DU SENAT

Notre visite a débuté dans l'après-midi par une visite du Sénat sous la conduite de Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret et questeur, auteur en particulier d'un ouvrage intitulé Victor Hugo au Sénat.

Le Sénat siège au Palais du Luxembourg construit à partir de 1615 pour la reine Marie de Médicis issue de la grande famille florentine et amie de tous les arts. Différentes évolutions architecturales, faites dans le respect de ce trésor exceptionnel, l'ont adapté aux besoins d'une assemblée politique moderne. Jean-Pierre Sueur, auquel ce monument est très cher, nous en a fait découvrir toutes les fonctions et beautés avec talent, érudition et humour.

Nous en retenons quelques lieux et trésors essentiels à différents titres :

– La Salle du Livre d'Or rassemble depuis 1817 les tableaux et lambris d'origine provenant des appartements de Marie de Médicis. Considérée comme le joyau du palais, c'est un véritable écrin doré aux ornements - boiseries et décors peints - chargés mais délicats et d'une grande élégance. Parmi les tableaux présents celui de Marie de Médicis a récemment été attribué au grand peintre Philippe de Champaigne.

– La Galerie des Bustes est célèbre car son parcours est jalonné de bustes d'anciens pairs ou sénateurs et d'hommes politiques illustres, mais aussi, car pour se rendre dans l'hémicycle lors d'une séance publique, le président du Sénat la remonte solennellement entre deux haies de gardes républicains.

– L'Hémicycle ou Salle des Séances a subi plusieurs aménagements depuis son achèvement par Napoléon. Entièrement lambrissé, il est composé d'un grand hémicycle où siègent les sénateurs faisant face à un petit hémicycle, surélevé, lieu du président et des secrétaires du sénat. Derrière le plateau du président sept monumentales statues de grands hommes comme Turgot ou Colbert, aux deux extrémités celles de deux souverains emblématiques : Charlemagne et Saint Louis. Nous avons pris place dans l'hémicycle où Jean- Pierre Sueur nous expliqua tout le fonctionnement et le déroulement d'une séance ainsi que la haute portée historique et politique du lieu, continue depuis sa création il y a plus de deux siècles, agrémentant son discours de détails émouvants comme la désignation de la place de Victor Hugo signalée par une plaque en cuivre.

– La Salle de lecture de la Bibliothèque – grande galerie sobrement décorée de lambris et de rayonnages dans le style classique invitant au silence – est le fruit de travaux d'agrandissements menés en 1837. Outre la noblesse de l'ensemble et la richesse des collections actualisées en permanence, elle est remarquable par la présence en son centre d'une grande coupole, entièrement décorée par Eugène Delacroix au milieu du XIXe siècle.

Très admiratif de la portée symbolique de cet ensemble dont la composition est inspirée du chant IV des l'Enfer de Dante, Jean-Pierre Sueur nous en a fait une belle description détaillée très inspirée. Sur une grande fresque circulaire, il s'agit selon les termes de Delacroix d'une espèce d'Elysée, où sont réunis les grands hommes qui n'ont pas reçu la grâce du baptême. Ne pouvant donc accéder au Paradis, Delacroix le leur a offert sur cette fresque. On y retrouve les grands poètes de l'Antiquité gréco-latine présidés par Homère, accueillant Dante conduit par Virgile, mais aussi, par groupes successifs, des Grecs et des Romains illustres, comme Cincinnatus incarnation de la Virtus romaine ainsi que d'autres figures comme Orphée et Sapho.

Avant que nous quittions la salle, Jean-Pierre Sueur a offert à notre présidente Catherine Malissard, représentant l'ensemble de la section orléanaise, un exemplaire du beau livre édité par le Sénat de l'ensemble des chefs d'œuvres de tous ordres qu'abrite le Palais du Luxembourg. À la toute fin de la visite notre guide nous a invités à partager un moment convivial … et rafraîchissant en dégustant une coupe de champagne. Ce fut, grâce à la précision et à l'enthousiasme conjugués de Jean-Pierre Sueur, une plongée magistrale dans l'Histoire de France.

II – TARTUFFE OU L'HYPOCRITE, DE MOLIÈRE, A LA COMÉDIE FRANCAISE

Un spectacle monté à l'occasion du 400ème anniversaire dans la maison de Molière par le grand et sulfureux metteur en scène belge Yvo Van Hove. Ce dernier y avait entre autres déjà produit en 2016 Les Damnés d'après le film de Visconti dans une adaptation radicale qui avait alors scandalisé certains et fait couler beaucoup d'encre.

Il s'agit ici d'une version originale disparue depuis quatre siècles, appréciée tout d'abord par Louis XIV lors de sa création en 1664, puis censurée par le roi le lendemain, sous la pression évidente du parti des dévots et du contexte religieux très compliqué de l'époque. Version en trois actes, "reconstituée" grâce au travail de génétique théâtrale mené par l'historien Georges Forestier, débarrassée de l'acte V (donc du dénouement heureux où le roi en deus ex machina rétablit in extremis Orgon dans ses droits et châtie l'imposteur) et de l'intrigue secondaire autour des amours contrariés de Marianne, fille d'Orgon et du jeune Valère. Toutes choses que Molière, tenant à jouer sa pièce, avait rajoutées pour rendre le contenu plus acceptable et rompre la censure, et qui furent la version jouée depuis dans tous les théâtres.

Cette version écourtée, donc plus "énergique" et plus cruelle, concentrée sur la crise familiale que provoque – ou aggrave – l'arrivée de Tartuffe, est resserrée autour du triangle "amoureux" ambigu Orgon – Tartuffe – Elmire, la jeune épouse d'Orgon et de l'opposition entre le parti des "progressistes" avec en tête Cléante, le frère d'Elmire, et les positions "conservatrices" d'Orgon aveuglé jusqu'à la déraison par l'emprise qu'exerce le prétendu dévot Tartuffe sur lui, secondé activement par sa mère, Mme Pernelle.

Cette mise en scène moderne et très visuelle est efficace par l'épure stylisée en noir du décor, des accessoires et des vêtements, dans un espace non réaliste où les affrontements successifs se déroulent sur un grand carré blanc occupant le milieu de l'espace où chacun prend place comme sur un ring.

Excellente interprétation où se distinguent Christophe Montenez dans le rôle de Tartuffe, Dominique Blanc dans celui de Dorine et, bien sûr, Denis Podalydès, Orgon hébété d'admiration. Une Marina Hands tout de même largement en deçà de ses camarades dans le rôle d'Elmire.

Mais on regrette surtout la ligne adoptée par le metteur scène sacrifiant quelque peu à une mode actuelle. Tout d'abord, l'aspect "salvateur" du comique est gommé, hormis dans deux scènes emblématiques portées par Orgon-Podalydès, celle du comique de répétition – "le pauvre !" – et la grande scène destinée à confondre Tartuffe où Orgon est caché sous la table. Ensuite, le choix pour interpréter Tartuffe d'un jeune homme très beau – pour lequel Elmire paraît éprouver un amour qui n'a rien de platonique – entre en contresens avec le texte de Molière en plusieurs endroits.

Malgré ces quelques bémols, grand plaisir goûté à ce spectacle bien loin d'être anodin, dans la belle salle Richelieu de la maison du grand Molière.

c.r. par Christine Ruet et Colette Spenle-Calmon

Jeudi 16 mars, au Conservatoire

Colette vivante : audacieuse, facétieuse, courageuse,

par le comédien Christian MASSAS : lectures de textes de Colette avec intermèdes musicaux et chants.

Souvenirs scolaires ou lointaines lectures, on réduit trop souvent cette femme de lettres, née aux confins de la Puisaye – sa Bourgogne pauvre – en 1873, au domaine des chats, à la série des Claudine et aux ingénues libertines de ses romans…

Sait-on à quel point – et bien à son insu, car elle ne militait point et n'eut jamais, ô ironie, la vocation d'écrire ! – elle a paré de joyaux notre littérature et offert aux femmes des « armes » et des permissions ? Dans ses œuvres les plus connues, Le Blé en herbe, Dialogue de bêtes, La Chatte, elle anime ses héroïnes : la mère (Sido), l'épouse (trois mariages à son actif !), l'amante ou la cocotte (Chéri). Elle magnifie les artistes ou les vagabondes (L'Envers du music-hall), libres ou entravées. Elle témoigne ainsi de sa propre existence : danseuse de caf'conc', journaliste de terrain dès 1914, directrice littéraire au Matin dans les années 20, etc. Elle ouvrit même plus tard un institut de beauté, sans jamais cesser d'être une immense épistolière, et même un cordon bleu !

Ses amis des arts lui ouvrirent le théâtre (Marguerite Moreno), la poésie (Anna de Noailles), la musique (elle écrivit L'Enfant et les sortilèges pour Ravel) et le cinéma (Musidora, Claude Autant-Lara). Et, même si la maladie paralysa son grand âge, elle siégea jusqu'au bout comme membre de l'Académie Goncourt. Ainsi l'enfant de la balle eut droit à des obsèques nationales, le 3 août 1954 !

Au cours de cette performance habitée par l'énergie et la passion de Christian Massas, furent ainsi offerts à un public venu nombreux quelques-unes des plus belles pages de la « bonne dame du Palais-Royal ». Ainsi des Bêtes et nous, des Heures longues, de La Naissance du jour, du Fanal bleu, de La Vagabonde ou de Prisons et Paradis sublimés par « Le disparu » de Francis Poulenc, la « Chanson épique » et « La Comtoise », extraite de L'Enfant et les sortilèges, de Maurice Ravel.

Jeudi 23 mars, à l'atelier Canopé.

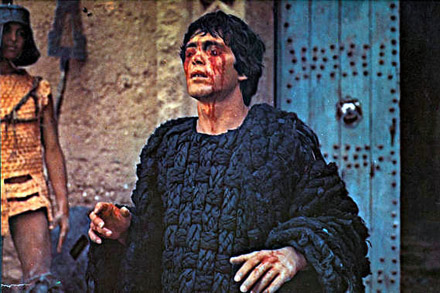

Oedipe-Roi de Pasolini, film de la rencontre,

conférence de Hervé Joubert LAURENCIN, critique et professeur d'études cinématographiques.

L'histoire nous est connue : un enfant naît d'une mère douce et aimante et d'un père jaloux de l'amour qu'elle porte à l'enfant. Abandonné dans le désert au bout d'une branche, l'enfant est recueilli par un berger qui l'apporte au roi de Corinthe et à la reine. Ils l'adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve étrange qu'il tente de comprendre grâce à l'Oracle de Delphes... Il fut ainsi question du rôle fondamental des rencontres et des croisements avec lesquels se construisent la forme du Fatum, ainsi que de l'importance du choix des acteurs, notamment non professionnels, qui mettent en jeu la place de Pasolini lui-même – il s'agit de faire s'entrechoquer la pièce de Sophocle, la tradition de l'histoire d'Œdipe et le complexe éponyme forgé par Sigmund Freud –, même s'il se donne le rôle du Grand Prêtre de Thèbes quand débute la pièce proprement dite, et donc parle lorsqu'on entend les premiers mots de Sophocle.

Cette rencontre – « hors les murs » familiers du musée des Beaux-Arts d'Orléans – fut suivie d'une projection, au cinéma Les Carmes, du film de Pasolini dans le cadre du festival de cinéma RÉCIDIVE, dont nous sommes désormais partenaire, et qui, comme l'indique son délégué général Antoine De Baecque, « s'installe dans la durée, devenant un "dangereux récidiviste" ! Le festival reste fidèle à sa ligne de conduite : montrer le cinéma d'une année dans l'histoire, mais il choisit de s'affranchir de la chronologie prévue, faisant sortir le cours historique de ses gonds. Après 1939, après 1940, ce ne sera pas l'année attendue. Le grand saut fait rebondir la manifestation près d'une trentaine d'années plus tard : 1968 ! Alors que la contestation s'empare des rues de Paris et gagne le monde entier, comment le cinéma traduit-il ces bouleversements ? Le film peut-il avoir un rôle politique ? Quel rapport à la réalité sociale et à l'actualité du monde induit-il ? Est-il, oui ou non, une manière de s'engager ? Au contraire, offre-t-il un asile permettant de s'évader et de faire comme si… »

ATELIERS 2022-2023

| GREC niveau 3 (10 séances) LATIN niveau 4 (10 séances) ÉTYMOLOGIE 2 (10 séances) LA MÉTAMORPHOSE (5 séances) |

LITTÉRATURE ET SCIENCE (3 séances) LITTÉRATURE ET VOYAGE (3 séances) LITTÉRATURE ET SHOAH (3 séances) LITTÉRATURE ET PSYCHANALYSE (3 séances) |

animés par Pierre-Alain CALTOT, Hadrien COURTEMANCHE, Isabel DEJARDIN, Bertrand HAUCHECORNE, Nicole LAVAL-TURPIN, Catherine MALISSARD et Colette SPENLÉ-CALMON.