VOLTAIRE

DANS LES CHÂTEAUX DE L'ORLÉANAIS

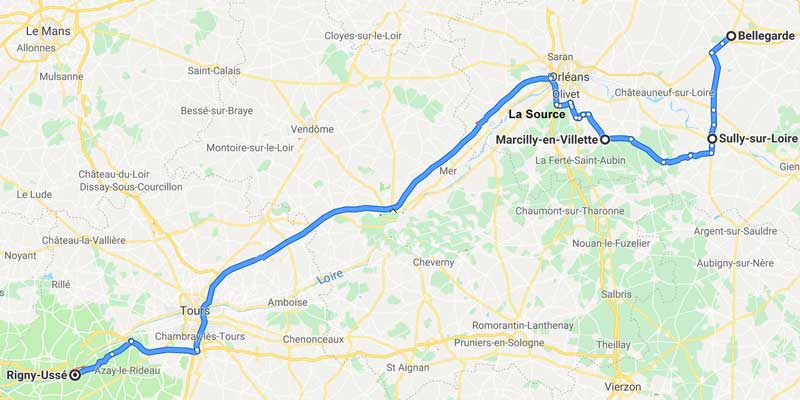

| Voltaire à Sully-sur-Loire (1716, 1724) Voltaire à Marcilly-en-Villette, au Bruel (1719, 1721, 1722) Voltaire à Orléans, à La Source (1722) Voltaire à Rigny-Ussé (1722) Voltaire à Bellegarde (1725) |

VOLTAIRE À SULLY-SUR-LOIRE (1716-1724)

wiki-Alexbrn

VOLTAIRE ET LE DUC DE SULLY

Voltaire avait 22 ans quand, en 1716, il vint à Sully-sur-Loire pour la première fois : on l’avait contraint à s’exiler. Pour comprendre comment le jeune François Arouet en était arrivé là, il faut remonter de dix années en arrière.

Alors qu’il était encore élève chez les Pères Jésuites, François Arouet avait été entraîné sur la voie du libertinage par son propre parrain, l’abbé de Châteauneuf, lequel abbé était alors l’amant de Ninon de Lenclos, mais une Ninon de Lenclos âgée de plus de 80 ans! C’est par cet abbé de Châteauneuf que le petit Arouet (qui avait alors 12 ans) fut introduit dans la société libertine du Temple, chez le Grand Prieur de l’Ordre de Malte, Philippe de Bourbon-Vendôme, le petit-fils d’Henri IV et de Gabrielles d’Estrées, qui était un ivrogne et un débauché notoire.

L'hôtel du Temple était alors le rendez-vous des libertins, un lieu que la vieille cour tenait pour satanique. Parmi les habitués, on trouvait le vieil abbé de Chaulieu, le duc de Fronsac, le marquis de La Fare, l’abbé Servien et son neveu, Maximilien Henri de Béthune, duc de Sully. Ce Maximilien était l’arrière-petit-fils de Sully, le ministre de Henri IV. A cette époque, il était encore célibataire et il vivait dans la familiarité des roués les plus célèbres de la Régence, tous, comme lui, incrédules et épicuriens. Maximilien passait les hivers dans son hôtel du faubourg Saint-Antoine où il recevait tous les habitués du Temple ; l’été et l’automne, il venait séjourner dans sa terre et son château de Sully-sur-Loire. En 1714, Voltaire fit de lui ce rapide portrait (il s’adresse à l’abbé Servien, l’oncle de Maximilien) :

Il est connu chez le dieu du Permesse,

Grand sans fierté, simple et doux sans bassesse,

Peu courtisan, partant homme de foi,

Et digne enfin d’un oncle tel que toi.

Voltaire fut donc admis au nombre des compagnons de libertinage du duc du Sully, au moment où, après la mort de Louis XIV, les libertins de l’hôtel du Temple devenaient de plus en plus hardis.

Dans cette ambiance, il se laissa aller à écrire un poème en latin "Contre la Régence", qui commençait par Regnante puero, veneno et incestis famoso administrante… [Sous le règne d'un enfant et la régence d'un homme fameux par le poison et l'inceste...] et dont la version française était :

Sous cet enfant qui règne, un tyran inhumain,

Fameux par le poison, l'athéisme et l'inceste,

Abuse impunément du pouvoir souverain.

Paris tremble à la voix d'un tribunal funeste,

Aux cris des malheureux on offre un cœur d'airain,

On acquitte l'État en leur perçant le sein ;

L'irrésolution, l'ignorance et la brigue

Président aux conseils de cent monstres cruels ;

Le schisme prend naissance aux pieds de nos autels.

Contre Rome s'élève une orgueilleuse ligue,

Et le peuple, incertain dans sa religion,

Suit l'étendard fatal de la rébellion.

La foi publique est violée,

Et la patrie en pleurs, victime de ses vœux,

Voit de ses propres flancs sortir le glaive affreux

Dont elle doit être immolée ;

L'injustice en triomphe exerce sa fureur.

France, il faut donc enfin que ta grandeur périsse !

Nouveaux dieux, nouveaux rois, dans ce siècle d'horreur,

Creusent dessous tes pas ton dernier précipice.

Il accusait donc le Régent, le duc d’Orléans, et sa fille, la duchesse de Berry, d’avoir des relations incestueuses.

Dans un autre poème, Voltaire (qui est alors occupé à écrire une tragédie sur le thème d’Oedipe) compare la situation du Régent à celle du héros de Sophocle (pour comprendre l’allusion finale, il faut savoir que le Régent était alors menacé de devenir aveugle) :

Ce n’est point le fils, c’est le père ;

C’est la fille et non point la mère.

A cela près, tout va des mieux :

Ils ont déjà fait Etéocle ;

S’il vient à perdre les deux yeux,

C’est le vrai sujet de Sophocle.

Dans un second poème, le Régent est comparé à Loth, le neveu d’Abraham, qui, d’un inceste avec ses filles, eut deux fils, Moab et Ammon ; le poème est cette fois adressé à la duchesse de Berry ((dont on disait qu'elle aurait même déjà accouché d’un fils, fruit de ses rapports avec son père).

Enfin votre esprit est guéri

Des craintes du vulgaire,

Belle duchesse de Berry.

Achevez le mystère.

Un nouveau Loth vous sert d’époux,

Mère des Moabites,

Puisse bientôt naître de vous

Un peuple d’Ammonites.

Louis Phélypeaux, marquis de Châteauneuf-sur-Loire et de La Vrillière, lui transmit l’ordre de se rendre à Tulle. Voltaire fut horrifié : Tulle est si loin de Paris ! Alors le père de Voltaire eut pitié de son fils : il intervint auprès du Régent et obtint que le lieu d’exil fût changé. Voici le texte officiel de la décision, tel qu’il a été retrouvé dans les archives de la Bastille : "Son Altesse royale a bien voulu accorder au père qu’au lieu de la ville de Tulle son fils soit exilé dans celle de Sully-sur-Loire, où il a quelques parents dont les instructions et les exemples pourront corriger son imprudence et tempérer sa vivacité" (il semble bien que ces parents aient été inventés par le père de Voltaire pour les besoins de la cause ; en tout cas, on n’en a pas trouvé trace).

Voltaire, ayant échappé à Tulle, vint donc s’installer dans le château de son ami le duc de Sully.

PREMIER "EXIL" DE VOLTAIRE A SULLY-SUR-LOIRE (1716)

Voltaire devait rester à Sully quatre mois, de mai à septembre 1716. En feuilletant sa correspondance de cette année-là, nous pouvons connaître quelques-unes de ses impression d’exil.

Nous trouvons d’abord, en date du 11 juillet, une lettre adressée à l’abbé Chaulieu, qu’on appelait chez les libertins "l’Anacréon du Temple". Voltaire s’y montre tout heureux d’avoir appris que le poète Chapelle, un siècle plus tôt, avait passé deux années dans la tour du château où il logeait lui-même :

Je vous écris, monsieur, du séjour du monde le plus aimable, si je n’y étais point exilé, et dans lequel il ne me manque, pour être parfaitement heureux, que la liberté d’en pouvoir sortir. C’est ici que Chapelle a demeuré deux ans de suite ; mais il n’y était point par ordre du roy. Je voudrais bien qu’il eût laissé dans ce château un peu de son génie ; cela accommoderait bien un homme qui veut vous écrire ; mais, comme on assure qu’il vous l’a laissé tout entier, j’ai été obligé de recourir à lui-même :

Et, dans une tour assez sombre

Du château qu’habita jadis

Le plus badin des beaux esprits,

Un beau soir j’évoquai son ombre.

[Chapelle apparaît et Voltaire lui demande comment il s’y prenait pour composer ses vers.]

L’amour, me dit-il, et le vin

Autrefois me firent connaître

Les grâces de cet art divin.

Puis à Chaulieu l’épicurien

Je servis quelque temps de maître :

Il faut que Chaulieu soit le tien.

À Sully, Voltaire avait trouvé un familier du prince de Vendôme qui était devenu le poète attitré du duc de Sully : il s’agit de l’abbé Courtin, un aimable épicurien un peu bedonnant qui était très accessoirement homme d’Eglise. Voltaire s’entendit très bien avec lui parce que, dit-il, l’abbé, pourtant âgé, avait gardé toute sa jeunesse d’esprit :

Sur son front respecté du temps,

Une fraîcheur toujours nouvelle

Au bon doyen de nos galants

Donne une jeunesse éternelle.

Et Voltaire était devenu en quelque sorte le secrétaire et le collaborateur de cet abbé Courtin, celui-ci lui donnant en échange des conseils pour son Oedipe, pour sa Henriade et également pour… ses amours. Et, sur ce dernier point, il semble que l’abbé ait été un véritable connaisseur…

Voltaire évoque l’abbé Courtin dans une de ses lettres de l’été 1716 au prince de Vendôme :

De Sully, salut et bon vin

Au plus aimable de nos princes,

De la part de l’abbé Courtin,

Et d’un poète des plus minces

Qu’un assez bizarre destin

A confiné dans ces provinces.

Vous voyez, monseigneur, que l’envie de faire quelque chose pour v.a. a réuni deux hommes bien différents,

L’un gras, gros, rond, court, séjourné,

Citadin de Papimanie,

Porte un teint de prédestiné

Avec la croupe rebondie.

Sur son front respecté du temps

Une fraîcheur toujours nouvelle

Des premiers jours de son printemps

Entretient la fleur éternelle.

L’autre dans Papefigue est né,

Maigre, long, sec et décharné,

N’ayant eu croupe de sa vie,

Bien moins malin que l’on ne dit,

Et sans doute de Dieu maudit,

Puisque toujours il versifie. […]

Sachez donc que l’oisiveté

Fait ici notre unique affaire:

Nous buvons à votre santé;

Dans ce beau séjour enchanté,

Nous faisons excellente chère,

Et voilà tout, en vérité:

Vous avez la mine d’en faire

Tout autant de votre côté.

Une autre lettre écrite à Sully nous permet de bien saisir l’atmosphère qui régnait entre ces libertins. Elle est adressée à Michel Celse de Rabutin, comte de Bussy, le futur évêque de Luçon :

Non, nous ne sommes point tous deux

Aussi méchants qu’on le publie;

Et nous ne sommes, quoi qu’on die,

Que de simples voluptueux,

Contents de couler notre vie

Au sein des Grâces et des Jeux.

Et si, dans quelque douce orgie,

Votre prose et ma poésie

Contre les discours ennuyeux

Ont fait quelque plaisanterie,

Cette innocente raillerie

Dans ces repas dignes des dieux

Jette une pointe d’ambroisie.

Il me semble que je suis bien hardi de me mettre ainsi de niveau avec vous, et de faire marcher d’un pas égal les tracasseries des femmes et celles des poètes. Ces deux espèces sont assez dangereuses. Je pourrai bien, comme vous, passer loin d’elles mon hiver; du moins je resterai à Sully après le départ du maître de ce beau séjour. Je suis sensiblement touché des marques que vous me donnez de votre souvenir; je le serai beaucoup plus de vous retrouver.

[…]

Rendez-nous donc votre présence,

Galant prieur de Trigolet,

Très aimable et très frivolet;

Venez voir votre humble valet

Dans le palais de la Constance.

Les Grâces, avec complaisance,

Vous suivront en petit collet;

Et moi, leur serviteur follet,

J’ébaudirai Votre Excellence

Par des airs de mon flageolet,

Dont l’Amour marque la cadence

En faisant des pas de ballet.

En attendant, je travaille ici quelquefois au nom de M. l’abbé Courtin, qui me laisse le soin de faire en vers les honneurs de son teint fleuri et de sa croupe rebondie. Nous vous envoyons, pour vous délasser dans votre royaume, une lettre à monsieur le grand-prieur et la réponse de l’Anacréon du Temple. Je ne vous demande pour tant de vers qu’un peu de prose de votre main. Puisque vous m’exhortez à vivre en bonne compagnie, que je commence à goûter bien fort, il faudra, s’il vous plaît, que vous me souffriez quelquefois près de vous à Paris.

Pour évoquer la vraie "vie de château" que Voltaire mena à Sully, nous disposons d’une lettre qu’il adressa à son amie Charlotte-Madeleine de Carvoisin, marquise de Mimeure :

Je vous écris de ces rivages

Qu’habitèrent plus de deux ans

Les plus aimables personnages

Que la France ait vus de longtemps;

Les Chapelles, les Manicamps,

Ces voluptueux et ces sages,

Qui rimant, chassant, disputant

Sur ces bords heureux de la Loire

Passaient l’automne et le printemps

Moins à philosopher qu’à boire.

Il serait délicieux pour moi de rester à Sully s’il m’était permis d’en sortir. M. le duc de Sully est le plus aimable des hommes et celui à qui j’ai le plus d’obligation. Son château est dans la plus belle situation du monde. Il y a un bois magnifique dont tous les arbres sont tous découpés par des polissons ou des amants qui se sont amusés à écrire leurs noms sur l’écorce.

A voir tant de chiffres tracés

Et tant de noms entrelacés,

Il n’est pas malaisé de croire

Qu’autrefois le beau Céladon

A quitté les bords du Lignon

Pour aller à Sully-sur-Loire.

Il est bien juste qu’on m’ait donné un exil si agréable, puisque j’étais absolument innocent des indignes chansons qu’on m’imputait. Vous seriez peut-être bien étonnée si je vous disais que dans ce beau bois dont je viens de vous parler, nous avons des nuits blanches comme à Sceaux! Madame de la Vrillière, qui vint ici pendant la nuit faire tapage avec madame de Listenay, fut bien surprise d’être dans une grande salle d’ormes éclairée d’une infinité de lampions, et d’y voir une magnifique collation servie au son des instruments et suivie d’un bal où parurent plus de cent masques habillés de guenillons superbes. Les deux soeurs trouvèrent des vers sur leur assiette, qu’on leur assura être de l’abbé C**. Je vous les envoie; vous verrez de qui ils sont. Après tous les plaisirs que j’ai à Sully, je n’ai plus à souhaiter que d’avoir l’honneur de vous voir à Ussé, et de vous donner des nuits blanches comme à madame de la Vrillière.

Voltaire explique par ailleurs en quoi consistait le jeu de ces "Nuits blanches" auxquelles il participa à Sceaux, chez la duchesse du Maine, et à Sully. Les joueurs étaient invités à tirer au sort parmi les lettres de l’alphabet. S’ils tiraient un B, ils devaient préparer un ballet, un C une comédie, un O un petit opéra, un N une nouvelle. Voltaire, lui, dut composer des vers pour les dames.

À MADAME DE LA VRILLIERE

Quelle beauté, dans cette nuit profonde,

Vient éclairer nos rivages heureux?

Serait-ce point la nymphe de cette onde,

Qu’amène ici le satyre amoureux ?

Je vois s’enfuir la jalouse dryade,

Je vois venir le faune dangereux;

Non, ce n’est point une simple naïade;

A tant d’attraits dont nos cœurs sont frappés,

A tant de grâce, à cet art de nous plaire,

A ces Amours autour d’elle attroupés,

Je reconnais Vénus, ou La Vrillière.

O déité! qui que ce soit des deux,

Vous qui venez prendre un rhume en ces lieux,

Heureux cent fois, heureux l’aimable asile

Qui vers minuit possède vos appas !

Et plus heureux les rimeurs qu’on exile

Dans ces jardins honorés par vos pas !

À MADAME DE LISTENAY

Aimable Listenay, notre fête grotesque

Ne doit point déplaire à vos yeux:

Les Amours, en chiants-lit déguisés dans ces lieux,

Sont toujours les Amours, et l’habit romanesque

Dont ils sont revêtus ne les a pas changés:

Vous les voyez encore autour de vous rangés;

Ces guenillons brillants, ces masques, ce mystère,

Ces méchants violons dont on vous étourdit,

Ce bal, et ce sabbat maudit,

Tout cela dit pourtant que l’on voudrait vous plaire.

À MADAME DE LA VRILLIERE

Venez, charmant moineau, venez dans ce bocage :

Tous nos oiseaux, surpris et confondus,

Admireront votre plumage;

Les pigeons du char de Vénus

Viendront même vous rendre hommage.

Joli moineau, que vous dire de plus?

Heureux qui peut vous voir, et qui peut vous entendre!

Vous plaisez par la voix, vous charmez par les yeux;

Mais le nom de moineau vous siérait un peu mieux,

Si vous étiez un peu plus tendre.

Voltaire n’était donc pas malheureux à Sully. Pourtant, quand le mois de septembre arriva, il vit non sans appréhension qu’il allait devoir passer l’hiver au château en compagnie du gros abbé Courtin. C’est ce qui apparaît dans une lettre de septembre 1716 :

Jouissez, mon cher monsieur, des plaisirs de Paris, tandis que je suis par ordre du roi dans le plus aimable château et dans la meilleure compagnie du monde. Il y a peut-être quelques gens qui s’imaginent que je suis exilé, mais la vérité est que M. le régent m’a donné ordre d’aller passer quelques mois dans une campagne délicieuse où l’automne amène beaucoup de personnes d’esprit et, ce qui vaut bien mieux, des gens d’un commerce aimable, grands chasseurs pour la plupart, et qui passent ici les beaux jours à assassiner des perdrix.

Pour moi, chétif, on me condamne

A rester au sacré vallon:

Je suis fort bien près d’Apollon,

Mais assez mal avec Diane.

Je chasse peu, je versifie beaucoup, je rime tout ce que le hasard offre à mon imagination.

Et par mon démon lutiné

On me voit souvent d’un coup d’aile

Passer des fureurs de Lainé

A la douceur de Fontenelle.

Sous les ombrages toujours cois

De Sully, ce séjour tranquille,

Je suis plus heureux mille fois

Que le grand prince qui m’exile

Ne l’est près du trône des rois.

N’allez pas, s’il vous plaît, publier ce bonheur dont je vous fais confidence, car on pourrait bien me laisser ici assez de temps pour y pouvoir devenir malheureux. Je connais ma portée ; je ne suis pas fait pour habiter longtemps le même lieu.

L’exil assez souvent nous donne

Le repos, le loisir, ce bonheur précieux

Qu’à bien peu de mortels ont accordé les dieux,

Et qui n’est connu de personne

Dans le séjour tumultueux

De la ville que j’abandonne.

Mais la tranquillité que j’éprouve aujourd’hui,

Le bien pur et parfait où je n’osais prétendre

Est parfois, entre nous, si semblable à l’ennui

Que l’on pourrait bien s’y méprendre.

Donc Voltaire à Sully commençait à redouter l’ennui… Heureusement le Régent, homme de peu de rancune, accorda son pardon et Voltaire eut le bonheur de retrouver Paris.

VOLTAIRE RECIDIVE ET SE RETROUVE… A SULLY-SUR-LOIRE (1719)

À peine rentré en grâce, Voltaire crut habile de composer un poème pour affirmer à nouveau qu’il n’était pour rien dans la chanson qui assimilait le Régent à Loth l’incestueux. Pourtant, dans cette défense, il ne résista pas au plaisir d’ajouter une nouvelle perfidie, cette fois contre les Jésuites, ses anciens maîtres :

Non, Monseigneur, en vérité

Ma Muse n’a jamais chanté

Ammonites ni Moabites.

Brancas vous répondra de moi.

Un rimeur sorti des Jésuites

Des peuples de l’ancienne loi

Ne connaît que les Sodomites.

Voltaire était donc incorrigible. Et, effectivement, il continua de médire du Régent et de celle qu’il appelait sa Messaline de fille. Ce qui fit qu’on lui attribua tous les libelles qui couraient sur le Régent, même ceux qui n’étaient pas de lui. Cela , malgré l’appui du duc de Sully, le conduisit tout droit à la Bastille, où il resta onze mois, et lui valut un nouvel exil à Châtenay, près de Sceaux. Il n’obtint sa liberté définitive que le 1er avril 1719.

Sa tranquillité ne devait pas durer bien longtemps. Un nouveau libelle lui fut attribué, les Philippiques. Ces vers n’étaient pas de lui, mais Voltaire jugea préférable de s’éloigner de Paris.

Et, comme la belle saison approchait — on était en mai 1719 — il choisit de nouveau Sully où il comptait travailler à une nouvelle tragédie, Artémire. Comme il n’était pas, cette fois, assigné à résidence, il put rayonner dans les châteaux de ses nombreux amis, qu’il remerciait de leur hospitalité en leur lisant des fragments de sa Henriade. C’est ainsi qu’on le vit à Vaux-le-Vicomte, au Bruel, à Ussé, à Richelieu…

Depuis février 1719, le duc de Sully était marié. Il avait épousé secrètement, contre le voeu de sa famille, une fille de Madame Guyon, veuve en premières noces du fils aîné du surintendant Fouquet. Saint-Simon a tracé en ces termes le portrait des deux époux :

Madame de Sully avait beaucoup d’esprit, beaucoup de monde, de la lecture et de l’ornement, une beauté romaine, de beaux traits, un beau teint et la conversation très aimable, avec beaucoup d’amis, et assez choisis, en hommes et en femmes. Sa réputation fut toujours sans reproche; elle n’eut jamais d’autre attachement que celui qui fut couronné par la persévérance, et, depuis même que le mariage secret leur avait tout permis, les bienséances et les dehors furent exactement observés. Le commerce de l’un et de l’autre avec leurs amis était honnête et sûr: le duc de Sully en avait beaucoup et avait toujours été fort au goût du monde, mais jamais de celui du roi. Quoique gros, c’était le meilleur danseur de son temps; son visage et sa figure étaient agréables, avec beaucoup de grâce et de douceur. Toujours pauvre, toujours rangé et se soutenant de peu avec honneur, peu d’esprit, mais sage, il avait servi toute sa vie avec beaucoup de valeur, mais peu de fortune.

Tel était le couple chez qui Voltaire fut reçu à plusieurs reprises en 1719.

1719, c’est l’année où l’écossais Law développa son système de papier-monnaie. Voltaire resta très méfiant et il s’interdit de succomber à l’engouement général. Voici ce qu’il écrivait de Sully en juillet 1719 à son ami Nicolas de La Faluère (qu’il appelait Génonville, du nom de sa mère) :

Il est beau, mon cher ami, de venir à la campagne tandis que Plutus tourne toutes les têtes à la ville. Etes-vous réellement devenus tous fous à Paris ? Je n’entends parler que de millions. On dit que tout ce qui était à son aise est dans la misère et que tout ce qui était dans la mendicité nage dans l’opulence. Est-ce une réalité ? Est-ce une chimère ? La moitié de la nation a-t-elle trouvé la pierre philosophale dans les moulins à papier ? Law est-il un dieu, un fripon, ou un charlatan qui s’empoisonne de la drogue qu’il distribue à tout le monde ? M. le R..... est-il de bonne foi, ou est-il trompé ? Veut-il avoir tout l’argent du royaume, ou se contente-t-on de richesses imaginaires ? C’est un chaos que je ne puis débrouiller et auquel je m’imagine que vous n’entendez rien. Pour moi personnellement je ne me livre à d’autres chimères qu’à celles de la poésie.

Avec l’abbé Courtin, je vis ici tranquille

Sans aucun regret pour la ville,

Où certain écossais malin,

Comme la vieille sibylle

Dont parle le bon Virgile,

Sur des feuillets volants écrit notre destin. […]

Une lettre de Claude Brossette à Jean-Baptiste Rousseau du 25 juin 1719 nous donne quelques détails : "Depuis trois semaines, Mr de Voltaire est allé à Sully sur les bords de la Loire, où il passera le reste de l’été, dans le dessein d’y composer une nouvelle tragédie dont il m’a expliqué le sujet et le plan. Elle sera intitulée Artémire. Ses amis ont tâché de le détourner de cette entreprise et lui conseillent de continuer un poème qu’il a commencé sur la destruction de la Ligue par Henri quatre, dans lequel il y a déjà des morceaux que l’on trouve admirables."

C’est en octobre de cette même année 1719 que Voltaire vit arriver à Sully une vieille usurière, dame Thomas, à qui, à l’âge de treize ans, il avait emprunté 500 livres et souscrit des billets (on voit que Voltaire était précoce en affaires !). Dame Thomas était venue à Sully pour réclamer son dû. On a retrouvé l’acte rédigé alors par Me Frogier, notaire à Sully-sur-Loire, par lequel Voltaire proteste contre ce billet : il ergote habilement, en digne fils du notaire Arouet.

Ce seond "exil" de Voltaire à Sully prit fin avec la venue de l’hiver.

VOLTAIRE PREND GOÛT A SULLY (1721)

Indiscutablement Voltaire avait été heureux à Sully, au point qu’il prit l’habitude d’y revenir chaque année. Voici ce qu’il écrit au duc de Sully, le 18 août 1720 :

J’irai chez vous, duc adorable,

Vous dont le goût, la vérité,

L’esprit, la candeur, la bonté,

Et la douceur inaltérable

Font respecter la volupté

Et rendent la sagesse aimable.

Que dans votre charmant séjour

Je me fais un plaisir extrême

De parler sur la fin du jour

De vers, de musique, d’amour…

Et pas un seul mot du Système ! [de Law]

L’année suivante, en 1721, Voltaire est donc à nouveau à Sully. Cette année-là, la mode est à Fontenelle et à la pluralité des mondes. Dans les châteaux, on sort la nuit au fond du parc, on soupe au clair de lune pour contempler les étoiles, on scrute le ciel avec des lorgnettes de théâtre (cf lettre à Fontenelle du 1er juin 1721)

Le soir sur un lit de verdure

Et que de ses mains la nature

Dans ces jardins délicieux

Forma pour une autre aventure,

Nous brouillons tout l’ordre des Cieux

Et prenons Vénus pour Mercure.

Mais vous remarquerez qu’on n’a

Pour observer tant de planètes,

Au lieu de vos longues lunettes,

Que des lorgnettes d’opéra.

Cette vie où l’on donne tout au bel esprit et au plaisir convient tout à fait à notre jeune libertin qui pense vraiment, comme il l’écrira plus tard dans Le Mondain :

Moi je rends grâce à la nature sage

Qui, pour mon bien, m’a fait naître en cet âge

Tant décrié par nos tristes frondeurs:

Ce temps profane est tout fait pour mes moeurs.

J’aime le luxe et même la mollesse,

Tous les plaisirs, les arts de toute espèce,

La propreté, le goût, les ornements:

Tout honnête homme a de tels sentiments.

DERNIERS CONTACTS DE VOLTAIRE AVEC SULLY (1724)

On verra encore Voltaire à Sully en 1722 et 1723. Puis il semble que le duc de Sully ait un peu négligé son poète. Voltaire s’en plaint, et il compte sur sa tragédie Mariamne pour raviver les sentiments de son hôte :

Je me flatte en secret que je pourrai peut-être

Charmer encore Sully, qui m’a trop oublié.

Mariamne à ses yeux ira bientôt paraître.

Il la verra pour elle implorer sa pitié

Et ranimer en lui ce goût, cette amitié

Que pour moi, dans son coeur, ma muse avait fait naître.

Pourtant, malgré Mariamne (qui fut représentée en mars 1724), il semble que les relations entre Voltaire et le duc de Sully soient restées un peu fraîches. Voltaire, apparemment, ne tient plus à revenir au château. Le 24 août 1724, il écrit à son ami Thiériot: "Je crains Fontainebleau, Villars et Sully pour ma santé et pour Henri IV. Je ne travaillerais point, je mangerais trop et je perdrais en plaisirs et complaisances un temps précieux qu’il faut employer à un travail nécessaire et honorable. Je crois que le meilleur parti serait de revenir à La Rivière…"

Il s’agit de la Rivière-Bourdet, près de Rouen, propriété de son amie Mme de Bernières (qui avait épousé un riche président à mortier du Parlement de Rouen). Voltaire, à cette époque, se détourne nettement de Sully et préfère des séjours en Normandie. Le 5 septembre 1724, il écrit par exemple à Mme de Bernières : "M. le duc de Sully sort de chez moi pour m’emmener à Sully ; mais je vous donnerai la préférence si vous voulez". Et l’année suivante, en 1725, Voltaire, qui fera un court séjour à Bellegarde, ne prolongera pas son voyage jusqu’à Sully.

D’ailleurs, quelques semaines plus tard, ses relations avec le duc de Sully furent définitivement compromises par un incident bien connu. Voltaire venait d’avoir, courant décembre 1725, une altercation avec le chevalier de Rohan-Chabot dans la loge d’Adrienne Lecouvreur à la Comédie Française ; c’est là qu’il lui lança la formule célèbre : "Mon nom je le commence, vous finissez le vôtre !" Trois jours plus tard, Voltaire dînait à Paris chez le duc de Sully lorsqu’on lui demanda de descendre dans la rue où quelqu’un l’attendait. Aussitôt Voltaire fut entouré par des hommes de main, commandés par le chevalier de Rohan, qui l’accablèrent de coups de bâtons. Voltaire, furieux, remonte chez son hôte, veut l’entraîner chez le commissaire, invoque les lois de l’hospitalité. Mais le duc refuse froidement : on ne s’oppose pas à un Rohan-Chabot. Ainsi s’acheva cette vieille amitié. Et le temps ne put réconcilier les deux hommes, puisque le duc mourut trois ans plus tard, en 1729.

VOLTAIRE ET SUZANNE DE LIVRY

Pour rendre ses premiers séjours à Sully plus agréables, Voltaire s’y était trouvé une maîtresse, Mlle Suzanne-Catherine Gravet de Corsembleu de Livry, qui avait son âge. Elle était la fille d’un conseiller-secrétaire du roi au bureau des finances en résidence à Paris. Mais elle venait régulièrement passer ses vacances à Sully chez son oncle, Joseph de Corsembleu, avocat et procureur général fiscal du duché de Sully et maire héréditaire de la ville ; à ce titre, il était devenu un familier du duc de Sully et la jeune Suzanne passait ses journées au château.

Or c’était alors la mode de jouer la comédie à la campagne : toute maison seigneuriale avait son théâtre. Celui de Sully occupait le premier étage du donjon. La belle Mlle de Livry participait régulièrement aux divertissements du château. Elle adorait monter sur les planches. Voltaire ne tarda pas à la remarquer. Sous prétexte de lui donner des leçons de diction, il eut peu de mal à en faire sa maîtresse. Bientôt, il conçut pour elle de grandes ambitions : il voulait la faire jouer à Paris, à la Comédie française.

Mais, en amour, Voltaire était ou trop confiant, ou trop naïf. En juillet 1719, lors de son second "exil", il invita à Sully son ami Génonville (Nicolas de La Faluère) :

Venez nous voir un beau matin,

Venez, aimable Génonville,

Apollon dans ses climats

Vous prépare un riant asile;

Voyez comme il vous tend les bras,

Et vous rit d’un air facile.

Bien plus qu’Apollon, ce fut la belle Suzanne qui tendit ses bras à Génonville. En effet, la jeune fille aimait bien son Voltaire, mais elle trouvait qu’en amour il manquait un peu de vigueur ; elle le dira plus tard dans une belle formule: "M. Arouet était un amant… à la neige". Ce qui devait arriver arriva donc : un beau jour, Voltaire surprit Génonville dans le lit de sa belle. D’abord il s’emporta, puis, attendri, il pardonna.

L’année suivante, il parlait de cette trahison avec une grande indulgence (lettre au duc de Sully du 18 août 1720) :

Je sais que, par déloyauté,

Le fripon naguère a tâté

De la maîtresse tant jolie

Dont j’étais si fort entêté.

Il rit de cette perfidie

Et j’aurais pu m’en courroucer;

Mais je sais qu’il faut se passer

Des bagatelles dans la vie.

Voltaire alla même plus loin. Dans une autre épître adressée à Génonville lui-même, il lui dit nettement qu’il aurait dû tout simplement demander et que c’est très volontiers qu’il lui aurait prêté la jeune fille.

Tu sais combien l’amour m’a fait verser de larmes,

Fripon, tu le sais trop bien,

Toi dont l’amoureuse adresse

M’ôta mon unique bien;

Toi dont la délicatesse,

Par un sentiment fort humain,

Aima mieux ravir ma maîtresse

Que de la tenir de ma main.

Tu me vis sans scrupule en proie à la tristesse

Mais je t’aimais toujours, tout ingrat et vaurien,

Je te pardonnai tout avec un coeur chrétien

Et ma facilité fait grâce à ta faiblesse.

Tant de complaisance arrangea bien les choses et Suzanne se partagea simplement et — on peut l’espérer — équitablement, entre les deux amis. Voltaire ne se souvint jamais de ce ménage à trois sans un brin d’émotion. Voici ce qu’il écrit à Génonville, environ dix ans plus tard :

Il te souvient du temps où l’aimable Egérie

Dans les beaux jours de notre vie

Ecoutait nos chansons, partageait nos ardeurs.

Nous nous aimions tous trois. La raison, la folie,

L’amour, l’enchantement des plus tendres erreurs,

Tout réunissait nos trois coeurs.

Que nous étions heureux !

Donc Voltaire n’en voulut jamais à sa jeune maîtresse de son infidélité. Et même on le vit aller passer quelque temps dans la famille de la jeune fille, chez les Corsembleu, dans leur château de la Ronce près de Lion-en-Sullias.

Peut-être pour bien montrer qu’il pardonnait, Voltaire voulut tenir sa promesse : il fit entrer Suzanne à la Comédie française où elle fit ses débuts le 24 avril 1719 dans le rôle de Jocaste de l’Oedipe de Voltaire et dans celui de Lisette des Folies amoureuses de Regnard. Ce fut une catastrophe, ou plutôt un franc succès de rire… Un homme de la troupe, un certain Poisson, s’amusait à contrefaire le petit accent du terroir que Suzanne avait apporté de Sully-sur-Loire et qui s’adaptait mal à la pompe tragique. Voltaire, furieux, jura la perte de l’impertinent et il monta contre ce pauvre Poisson toute une machination qui conduisit l’homme en prison.

Après cet échec, les deux amants se retrouvèrent fort dépités à Sully. Mlle de Livry s’entêtait et voulait à tout prix faire du théâtre. Voltaire mit en chantier une nouvelle tragédie, Artémire, dans laquelle il y aurait un rôle pour elle. On essaya d’abord la pièce sur le théâtre de Sully (où elle eut bien sûr un succès d’estime), mais à Paris, le 15 février 1720, ce fut un désastre. Voltaire dut se rendre à l’évidence et, pour sauver la pièce, il donna le rôle à la grande Adrienne Lecouvreur.

On redonna ses chances à la jeune fille l'année suivante et, en 1722, "Suzanne Catherine du Gravet de Corsembleu de Livry dite Mademoiselle Livry" a été reçue à la Comédie française "pour tous rôles de suivantes et d'assistantes"; le 4 juin 1722, deux mois après sa réception, la pauvre Suzanne fut purement et simplement licenciée. Voltaire trouva la chose bien rapide et bien brutale : "Je suis fâché de la justice qu’on a rendue à la petite Livry. Si on faisait dans tous les corps ce qu’on vient de faire à la comédie, il me paraît qu’il resterait peu de monde en place." (lettre du 22 juin 1722 à la marquise de Bernières)

C’est tout à fait par hasard que Voltaire devait retrouver sa Suzanne. Ce fut à Londres, où elle avait été tenter de nouveau sa chance au théâtre, sans succès encore une fois. Désemparée, elle vivait en recluse dans quelque auberge, lorsqu’elle fut remarquée par un diplomate français, Charles-Frédéric de la Tour du Pin de Bourlon, marquis de Gouvernet, qui lui offrit de l’épouser. Suzanne refusa, car elle se trouvait trop pauvre. Alors le marquis décida d’employer la ruse : il offrit à la belle cinq billets de loterie et fit imprimer une fausse liste de numéros gagnants, pour faire croire à Suzanne qu’elle avait gagné le gros lot et que, désormais, elle était riche. C’est ainsi que la petite Livry accepta de devenir marquise de la Tour du Pin-Gouvernet. Le marquis n’eut plus qu’à faire établir un contrat de mariage bien conçu : il récupérait ainsi l’argent de la fausse loterie et il épousait la fille (en 1729). Seule ombre au tableau : comme le marquis était protestant, ce mariage était nul en France.

Quand Voltaire fut rentré à Paris, il voulut revoir son ancienne maîtresse. Oubliant qu’elle était devenue marquise, il se présenta simplement à son hôtel, mais là il s’entendit répondre par le suisse que madame ne pouvait le recevoir. Vexé, Voltaire composa aussitôt une épître dans laquelle il rappelle à Suzanne ce passé qu’elle s’efforçait de faire oublier :

Philis, qu’est devenu ce temps Où, dans un fiacre promenée, Sans laquais, sans ajustements, De tes grâces seules ornée, Contente d’un mauvais soupé Que tu changeais en ambroisie, Tu te livrais, dans ta folie, A l’amant heureux et trompé Qui t’avais consacré sa vie ? Le ciel ne te donnait alors Pour tout rang et pour tous trésors Que la douce erreur de ton âge, Deux tétons que le tendre amour De ses mains arrondit un jour, Un coeur simple, un esprit volage; Un cul (j’y pense encore Philis) Sur qui j’ai vu briller des lis Jaloux de ceux de ton visage. Avec tant d’attraits précieux, Hélas! qui n’eût été friponne ? Tu le fus, objet gracieux; Et (que l’amour me le pardonne !) Tu sais que je t’en aimais mieux. Ah madame! que votre vie D’honneurs aujourd’hui si remplie Diffère de ces doux instants! |

Ce large suisse à cheveux blancs Qui ment sans cesse à votre porte, Philis, est l’image du Temps: On dirait qu’il chasse l’escorte Des tendres Amours et des Ris; Sous vos magnifiques lambris Ces enfants tremblent de paraître. Hélas! je les ai vus jadis Entrer chez toi par la fenêtre, Et se jouer dans ton taudis. Non, madame, tous ces tapis Qu’a tissus la Savonnerie, Ceux que les Persans ont ourdis, Et toute votre orfèvrerie Et ces plats si chers que Germain A gravés de sa main divine, Et ces cabinets où Martin A surpassé l’art de la Chine, Vos vases japonais et blancs, Toutes ces fragiles merveilles, Ces deux lustres de diamants Qui pendent à vos deux oreilles, Ces riches carcans, ces colliers, Et cette pompe enchanteresse Ne valent pas un des baisers Que tu donnais dans ta jeunesse. |

Finalement, Voltaire fut quand même reçu par son ancienne maîtresse. Ce qui les rapprocha pour quelque temps, c’est la nouvelle de la mort de Génonville, l’autre amant de la belle. Dans un poème, Voltaire s’adresse aux mânes de son ancien rival et ami et évoque ses nouveaux tête-à-tête avec celle qui est devenue marquise de Gouvernet :

Nous chantons quelquefois et tes vers et les miens;

De ton aimable esprit nous célébrons les charmes.

Ton nom se mêle encore à tous nes entretiens,

Nous lisons tes écrits, nous les baignons de larmes…

Mais Voltaire ne se fait plus d’illusions; il sait que le temps des amours est bien passé :

Le ciel en récompense accorde à ta maîtresse

Des grandeurs et de la richesse,

Appuis de l’âge mûr, éclatant embarras,

Faible soulagement quand on perd sa jeunesse.

La fortune est chez elle où jadis fut l’amour.

Les plaisirs ont leur temps, la sagesse a son tour.

L’amour s’est envolé sur l’aile du bel âge…

Résigné, Voltaire ne chercha donc plus à voir sa Suzanne, ni son père, M. de Corsembleu. C’est le fils de celui-ci, Desmahis de Corsembleu, qui, tout fier de l’honneur que Voltaire avait fait à sa famille en y choisisant une de ses maîtresses, voulut, vers 1740, renouer avec le grand homme. Il avait 18 ans, se piquait de poésie et désirait obtenir le patronage de Voltaire. Celui-ci se contenta de répondre poliment, mais assez froidement à ses avances.

Voltaire n’oublia jamais la jeune fille de Sully-sur-Loire. Quarante ans après, au début du chant VIII de son poème La Pucelle, il évoque encore sa jeune infidèle :

Lorsqu’autrefois, au printemps de mes jours,

Je fus quitté par ma belle maîtresse,

Mon tendre coeur fut navré de tristesse

Et je pensai renoncer aux amours.

Mais d’offenser par le moindre discours

Cette beauté que j’avais encensée,

De son bonheur oser troubler le cours,

Un tel forfait n’entra dans ma pensée.

Gêner un coeur, ce n’est pas ma façon.

Voltaire avait donc compris qu’il était condamné à vivre de ses souvenirs et que la délicatesse lui imposait de ne plus rappeller à la marquise les doux ébats de sa jeunesse. Mais lui-même restait attaché au passé en ne l’appelant que "la petite Livry" (d’ailleurs elle n’était effectivement connue que sous le nom de Mlle de Livry, puisque, comme son mari était protestant, son mariage, célébré en Angleterre, était considéré comme nul en France).

Pendant toute sa vie, Voltaire mesura la fuite du temps en comparant dans son esprit ce que fut la jeune Suzanne de Sully-sur-Loire et la marquise qu’elle était devenue. Quand ils furent l’un et l’autre octogénaires, Voltaire eut cette phrase : "Je n’ose plus écrire à Mme de Gouvernet, la douairière". (lettre du 16 octobre 1775).

Ils devaient pourtant se revoir en 1778, au cours du voyage triomphal que Voltaire, venant de Ferney, fit à Paris. Mme de Gouvernet était une vieille femme de 84 ans, veuve et dévote. Leur rencontre fut une cruelle épreuve: ils s’épouvantèrent l’un l’autre par leur décrépitude et eurent à peine le courage d’échanger quelques mots. Voltaire put constater toutefois que son ancienne maîtresse avait conservé son portrait, tel qu’il avait été peint autrefois par Largillière.

Voltaire mourut quelques semaines après cette entrevue. Mme de Gouvernet, la petite Livry de Sully-sur-Loire, ne lui survécut que de cinq mois…

VOLTAIRE AU BRUEL (A Marcilly) CHEZ LE DUC DE LA FEUILLADE (1719, 1721, 1722)

L’histoire du château du Bruel, situé au coeur d’un vaste domaine semé d’étangs, remonte au moins jusqu’au XIIIe siècle. Le château passa ensuite entre les mains de plusieurs familles, puis il fut acheté, dans les premières années du XVIIIe siècle, par Jérôme Herlant, trésorier général des gardes françaises et suisses, qui le transmis à son neveu, Michel de Chamillard, marquis de Cany, qui, grâce à l’appui de Madame de Maintenon, avait succédé à Louvois comme secrétaire d’Etat à la Guerre. Ce Chamillard fut, dit-on, un bien médiocre ministre, ce qui lui valut cette épitaphe peu flatteuse

Ci-gît le fameux Chamillard,

De son roi le protonotaire.

Il fut un héros au billard,

Un zéro dans le ministère.

Quand Chamillard mourut, en 1721, son gendre, Louis d’Aubusson, duc de la Feuillade, maréchal de France, conserva le château. C’est là qu’à plusieurs reprises il eut la visite de son ami Voltaire dans l’été 1719, puis en automne 1721 et en automne 1722.

Voltaire apprécia beaucoup la "solitude délicieuse" du Bruel. Quand, en juin 1719, le duc de Sully vint le "déterrer dans [son] ermitage", Voltaire jure que rien au monde ne lui fera perdre son repos : "Je porte à présent un manteau de philosophe dont je ne me déferai pour rien au monde", écrit-il à la marquise de Mimeure. Il avait également beaucoup d’estime pour le duc de la Feuillade : "N’est-il pas vrai que c’est bien là un homme, écrit-il, et que, si quelqu’un approche de la perfection, il faut absolument que ce soit lui? Je suis si enchanté de son commerce que je ne peux m’en taire." Il écrira aussi de lui que c’était "l’homme le plus brillant et le plus aimable du royaume".

Il est certain que Voltaire profita de ses séjours au Bruel pour interroger le duc sur les événements qu’il avait vécus, comme par exemple le siège de Turin de mai-juin 1706, dont Voltaire parle, dans son Siècle de Louis XIV avec un tel luxe de détails qu’il paraît évident qu’il s’est informé auprès du principal personnage du siège.

C’est au Bruel également que Voltaire entendit parler pour la première fois de l’énigmatique personnage qu’il allait rendre fameux sous le nom de "Masque de fer". Il écrit dans le Siècle de Louis XIV : "M. de Chamillart fut le dernier ministre qui eut cet étrange secret. Le second maréchal de la Feuillade, son gendre, m’a dit qu’à la mort de son beau-père, il le conjura à genoux de lui apprendre ce que c’était que cet homme qu’on ne connut jamais que sous le nom de l’homme au masque de fer; Chamillard lui répondit que c’était le secret de l’Etat et qu’il avait fait serment de ne le révéler jamais». Plus tard, il écrivit encore: «M. de Chamillart disait quelquefois pour se débarrasser des questions pressantes du dernier maréchal de la Feuillade et de M. Caumartin que le masque de fer était un homme qui avait tous les secrets de M. Fouquet." (Supplément au Siècle de Louis XIV)

UNE VISITE DE VOLTAIRE À ORLÉANS AU CHÂTEAU DE LA SOURCE (1722)

Le coteau qui borde la petite rivière du Loiret sur la rive gauche constitue une sorte de balcon naturel qui a depuis longtemps été fort apprécié pour l'implantation de belles demeures. L'un de ces domaines, particulièrement bien situé à l'origine même du Loiret, est connu depuis une époque très reculée. C'est que la résurgence de la Loire qui apparaît à cet endroit au pied du coteau a toujours intrigué, avec ses différentes "sources" qui ont nom "Le Gouffre", "L'Abîme", "Le Bouillon". Le château actuel est issu de transformations qu'a subies au XVIIIe et au XIXe siècles une maison de campagne construite au XVIIe siècle (peut-être en 1633, sur les plans du jésuite Charles Turmel).

Lord Bolingbrocke

Le domaine dit "de la Source" fut vendu en 1712 à Catherine Guymont, épouse séparée de Michel Bégon de Montfermeil (celui à qui le bégonia doit son nom), et, le 13 décembre 1720, fut loué par bail à vie à Henri Saint-John, vicomte de Bolingbroke, pour la somme de 2500 livres par an, à charge au bailleur de dépenser 10.000 livres pour améliorer le confort de la demeure.

Lord Bolingbroke, apparenté aux plus nobles familles d'Angleterre, fut ministre de la Guerre à 26 ans et secrétaire d'Etat de la reine Anne à 32 ans; il avait été l'un des négociateurs de la paix d'Utrecht. En 1714, à l'avènement de George Ier, "forcé de s'expatrier par la fureur d'une faction insensée et le caprice d'un peuple inconstant", il se retrouva exilé en France où, en 1719, il épousa la marquise de Villette, une nièce de madame de Maintenon.

Dès l'année suivante, il loua le domaine de La Source qui l'avait séduit, autant par sa demeure "entre le château et la maison bourgeoise" que par son site qui lui inspirait déjà de nombreux projets : "C'est une retraite où la nature a beaucoup fait et où je m'amuserai à la seconder par l'art, si je reste en France".

Comme premiers aménagements, il fit construire une glacière dans le parc et édifia une galerie-bibliothèque donnant sur la terrasse. Il fit graver sur les murs du château des devises latines que lui a suggérées son ami le poète Pope, par exemple "Nil admirari" ["Ne s'émouvoir de rien", Horace, Ep. I,6] ou "Regum aequamus opes animis" [“Par nos esprits, nous égalons les oeuvres des rois”].

Il écrit à des amis :

— "J'ai dans mon bois la source la plus belle et la plus claire qui soit peut-être en Europe; elle forme avant de sortir du parc une rivière plus belle que celles qui coulent dans les Grecs et les Romains".

— "Je bâtis et j'embellis cette petite maison. C'est là que je vois, comme du port, des revers qui ne me touchent plus et les jeux insolents de la fortune. C'est ici que, sans désirer la mort ni la craindre, je jouis avec décence de mon loisir, du repos assuré que produit l'étude, des délices les plus innocentes et de l'inébranlable tranquillité d'une âme qui sent tout son bonheur. C'est ici que je vivrai pour moi tout ce qui me reste d'exil ou de vie."

Durant les quatre années qu'il passa à La Source, lord Bolingbroke vécut en philosophe. Comme l'écrira plus tard un de ses éditeurs: "Il s'était choisi près d'Orléans une habitation enchantée où il passait des jours heureux dans les bras de la Philosophie, des Muses et des plaisirs. Ce fut dans le cours de cette vie privée qu'il composa ces divers ouvrages dont la réputation est si solidement établie: métaphysique, histoire, politique, littérature, tout fut de son ressort."

Essayant de convaincre son ami Jonathan Swift de venir le rejoindre, il lui décrit ainsi ce qu'il appelle "le petit cercle" de La Source : "Vous rencontrerez ici des gens qui mènent une vie assez singulière pour ranimer vos humeurs; si près du monde que vous en aurez tous les avantages, assez loin pour en éviter les inconvénients; ne manquant de rien de ce qui contribue à l'agrément et à la félicité de l'existence, ne s'embarrassant de rien de ce qui la complique".

Voltaire à La Source

De toute l'Europe, les visiteurs affluèrent et il fut de bon ton de venir disserter de lettres et de philosophie dans cette "Académie de La Source" animée par Bolingbroke. Pendant quatre ou cinq ans, le domaine de La Source fut un des lieux où la philosophie du XVIIIe siècle s'élabora en ce qu'elle devait avoir de plus caractéristique: théisme, rationalisme, tolérance, lutte contre le fanatisme, refus de la théologie et du christianisme traditionnel, théorie de la monarchie éclairée, rénovation de l'histoire.

On comprend pourquoi Voltaire, qui faisait de fréquents séjours dans la région, particulièrement dans les châteaux de Sully et du Bruel, ne manqua pas de venir à La Source. Il savait que la pensée audacieuse de l'exilé anglais était en parfaite harmonie avec ses propres idées; il savait aussi que Bolingbroke avait particulièrement apprécié sa tragédie Oedipe, et il souhaitait lui montrer quelques pages de sa Henriade. Le 1er décembre, il écrit à son ami Thiériot: "Je pars du Bruel, vais passer un jour à la Source chez milord Bollimbrock, et de là à Ussé en poste".

Et, le 4 décembre, il lui raconte son bref séjour en ces termes:

"Il faut que je vous fasse part de l'enchantement où je suis du voyage que j'ai fait à la Source chez milord Bolimbrok et chez madame de Villette. J'ai trouvé dans cet illustre Anglais toute l'érudition de son pays et toute la politesse du nôtre. Je n'ai jamais entendu parler notre langue avec plus d'énergie et de justesse. Cet homme qui a été toute sa vie plongé dans les plaisirs et dans les affaires a trouvé pourtant le moyen de tout apprendre et de tout retenir. […] Madame de Villette et lui ont été infiniment satisfaits de mon poème; dans l'enthousiasme de l'approbation, ils le mettaient au-dessus de tous les ouvrages de poésie qui ont paru en France, mais je sais que je dois rabattre de ces louanges outrées. […] Je suis très malade, mais je me suis accoutumé aux maux du corps et à ceux de l'âme. Je commence à souffrir avec patience et je trouve dans votre amitié et dans ma philosophie des ressources contre bien des choses."

Et lord Bolingbroke écrivit en même temps à une amie : “Monsieur de Voltaire a passé quelques jours ici. J’ai été charmé de lui et de son ouvrage. Je me suis attendu à trouver beaucoup d’imagination dans l’un et dans l’autre, mais je ne me suis pas attendu à trouver l’auteur si sage, ni le poème si bien conduit.”

Le jardin de Candide ?

À La Source, donc, Voltaire gagna une amitié qui lui fut particulièrement utile lorsqu'il dut lui-même s'exiler en Angleterre. Mais il y gagna aussi une idée, un thème littéraire qui était promis à une grande fortune: celui du jardin, tel qu'il apparaîtra plus tard dans le dernier chapitre de son Candide. Bolingbroke, en effet, lui écrivant de La Source le 27 juin 1724, compare les travaux qu'il effectue dans son "jardin" et la culture de l'esprit:

Si vous êtes occupé dans le fonds de votre Normandie, je ne le suis pas moins dans le fonds de mon hermitage. Les deux pièces que je raccommode sont moi et mon jardin. Le dernier de ces ouvrages répond assez à mes espérances. Ce n'est pas de même de l'autre. En savez-vous la raison, mon cher Voltaire ? C'est que j'ai commencé à y travailler trop tard. Il n'est pas de l'esprit, ni même du coeur, comme de la terre. Il faut laisser reposer celle-ci: plus elle repose et plus les moissons deviennent abondantes. Les autres au contraire périssent par le repos. Ils prennent de mauvaises habitudes qui se laissent difficilement changer et qui retournent avec grande facilité, semblables à ces terres qui sont couvertes de mauvaises herbes pour avoir été trop longtemps en friche. […] Un esprit qu'on laisse trop longtemps en friche ne se cultive plus avec avantage: il devient dur et stérile. […] Vous ne tomberez ni dans l'une ni dans l'autre de ces erreurs — ou, si vous y tombez, vous en sortirez vite — pourvu que vous commenciez dès à présent à cultiver les talents admirables que la Nature vous a donnés. Votre imagination est une source intarissable des idées les plus belles et les plus variées. Tout le monde vous l'accorde: servez-vous en pour inventer…

C'est le thème de cette lettre que Voltaire a su condenser dans la formule célèbre par laquelle il résumera la morale de son Candide: "Il faut cultiver notre jardin".

Le bail de lord Bolingbroke fut résilié en Angleterre en 1734 et le château vendu au Receveur Général des Finances Simon Boutin. Avec lui, le domaine retrouva son calme.

Mais, en ces années où les vallons, les bois et les sources furent en grand honneur, le parc de La Source inspira plus d'un poète. On peut citer, entre plusieurs, l'obscur Rouzeau-Couet qui commit plusieurs poèmes:

À M. Boutin, Boutin, que je chéris tes bois. |

Délicieuse Solitude, Où, loin de toute inquiétude, Tu passes d'agréables jours; O Source! ô campagne riante, Ta situation charmante Attire les Ris, les Amours. […] Que de gracieuses images Te présentent ces beaux rivages Des Rois dignes d'être habités! Sous tes yeux coule une onde pure, Son Miroir y peint ta figure A travers ses flots argentés... Au faste, au trouble de la Ville, Ton coeur satisfait et tranquille Doit préférer ces riches bords; Et quand la Parque rigoureuse Viendra trancher ta vie heureuse, Descends sans crainte chez les Morts... C'est dans ces paisibles contrées, Mieux que sous des voûtes dorées, Que règnent les Plaisirs constants. |

Le château en 1699

VOLTAIRE AU CHÂTEAU D'USSÉ (1722)

Voltaire dans une lettre de septembre 1770 rappellait qu'il avait passé autrefois quelques mois à Ussé.

Le propriétaire de ce domaine, Louis Bernin de Valentinay, contrôleur général de la maison du Roi, avait obtenu que sa terre fût érigée en marquisat. Veuf depuis 1713 d'une fille de Vauban, Jeanne-Françoise Le Prestre, il s'était remarié à une femme qui laissait l'abbé Grécourt lui dédier des chansonnettes assez légères. Il devint un ami intime de Voltaire lorsque celui-ci avait été exilé à Sully à cause de vers impertinents sur les rapports incestueux entre le Régent et sa fille la duchesse de Berry. Dans une lettre du 20 juillet 1716, Voltaire le consulta sur l'épître qu'il se propose d'envoyer au Régent. Alors le marquis d'Ussé, sachant que Voltaire errait alors de château en château, il l'invita chez lui.

Dans l'été 1716, Voltaire écrit à la marquise de Mimeure: "Après tous les plaisirs que j'ai à Sully, je n'ai plus à souhaiter que d'avoir l'honneur de vous voir à Ussé et de vous donner des nuits blanches comme à madame de la Vrillère. Je vous demande en grâce, madame, de me mander si vous n'irez point en Touraine. J'irais vous saluer dans le beau château de m. d'Ussé. […] Vous devriez bien réparer vos mépris par une lettre bien longue où vous me manderiez votre départ prochain pour Ussé…"

En 1722, Voltaire vint passer presque tout l'hiver à Ussé, du 5 décembre au 15 mars. A cette époque, il était occupé par la publication de la première version de sa Henriade. Un imprimeur hollandais avait accepté d'imprimer l'ouvrage et une souscription avait été annoncée dans le Mercure de France de novembre. Pourtant, Voltaire s'était obstiné afin d'obtenir un privilège qui lui aurait permis d'imprimer en France et, pour cela, il avait même adouci les passages "dont les vérités trop dures auraient révolté les examinateurs". Puis il s'était décidé pour une édition clandestine imprimée à Rouen, comptant sur la bienveillance de M. de Cideville, conseiller au Parlement de Normandie, et sur le dévouement de son ami Thiériot.

Les terrasses d'Ussé ont donc été les témoins muets des impatiences du jeune Voltaire qui rongeait son frein en constatant l'échec de la souscription et les délais insupportables imposés par une édition clandestine.

Trop occupé par ces problèmes d'édition, Voltaire n'a pas laissé dans sa correspondance de description du château d'Ussé. On en possède une, rédigée en 1729 par M. de la Valette:

Ussé est un grand et magnifique château qui appartient à M. de Valentinois et qui est situé sur le penchant d'une colline assez rapide au pied de laquelle passe la rivière d'Indre, qui peu après se jette dans la Loire. Il donne sur de belles et grandes prairies, et on découvre les agréables bords de ce fleuve. Ce château est composé d'une très grande quantité de bâtiments, où l'on monte par de magnifiques perrons en terrasse, et de loin il a une très grande apparence, on le prendrait volontiers pour une petite ville. Il est vrai que de près il ne paraît pas si régulier, mais il ne laisse pas d'avoir sa beauté, surtout pour le temps où il a été bâti. Tout y respire le grand seigneur, et le défaut même de régularité lui donne un certain prix. Les appartements ne sont pas de plain-pied, mais ils sont assez bien meublés. La tapisserie surtout du rez-de-chaussée est belle et singulière: c'est le Triomphe des Dames ou les différentes punitions que les dames exercent dans un royaume imaginaire où elles sont les maîtresses contre les hommes jaloux, médisants ou ennemis du beau sexe. En haut, il y a une galerie où il y a une infinité de tableaux de tous les hommes illustres dans le XVe et XVIe siècles, de quelque genre que ce soit. Elle ne peut être que belle dans tous ces cantons. L'avenue est fort large et bien plantée; elle mène en face du château depuis la Loire jusqu'à l'Indre. C'est cette multiplicité de rivières considérables qui contribue à rendre ces pays si charmants et si fertiles.

wiki-Giraud Patrick

VOLTAIRE A BELLEGARDE (1725)

Le 19 octobre 1725, Voltaire avait fait un dernier séjour en Orléanais, à Bellegarde, chez le surintendant des Bâtiments du roi, le duc d’Antin. Il annonce ce voyage à la marquise de Bernières en ces termes: "Je pars dans deux jours avec monsieur le duc d’Antin pour aller à Bellegarde voir le roi Stanislas, car il n’y a sottise dont je ne m’avise." (lettre du 17 octobre).

C’est que Voltaire n’ignorait pas que la jeune reine Marie Leczinska était très attachée à son père, l’ancien roi de Pologne, et il a voulu profiter d’un séjour de celui-ci chez le duc d’Antin pour aller se concilier ses bonnes grâces. Il ne le fera d’ailleurs pas en vain puisque, le 14 novembre, la reine lui accordera sur sa cassette une pension annuelle de 1500 livres, en récompense de son zèle et de son affection, et pour lui «donner moyen de soutenir les dépenses qu’il fait à la suite de la cour».

Cette visite de Voltaire à Bellegarde peut s’expliquer aussi par l’intérêt que le futur auteur d’ouvrages historiques avait à rencontrer un homme qui pourrait lui apporter des informations de première main. N’écrira-t-il pas dans la préface de son Histoire de Charles XII que, "en fait d’histoire, rien n’est à négliger ; et il faut consulter, si l’on peut, les rois et les valets de chambre" ?

Sa Russie sous Pierre le Grand et son Précis du siècle de Louis XV ont été également enrichis de témoignages recueillis de la bouche même du roi Stanislas.