GEORGE SAND

A NOHANT

QUELQUES OUVRAGES...

Le plus récent :

Michelle Perrot, George Sand à Nohant, une maison d'artiste, Seuil, 2018

et

• George Sand l'insoumise, Le Monde hors-série, 2018.

• Anne Muratori-Philip, La Maison de George Sand à Nohant, Editions du patrimoine, 2012

• Sylvie Delaigue-Moins, Les hôtes de George Sand à Nohant, éd. Christian Pirot, 2008

• Sylvie Delaigue-Moins, Chopin chez George Sand, sept été à Nohant, éd. Christian Pirot, 2005

• Pierre de Boisdeffre, George Sand à Nohant, sa vie, sa maison, ses voyages, ses demeures, é. Christian Pirot, 2000

• Anne-Marie de Brem, La Maison de George Sand à Nohant, Editions du patrimoine, 1999

• Nicole Patureau, Nohant, éd. Ouest-France, 1995

VISITER LE DOMAINE DE NOHANT

LA FAMILLE DE GEORGE SAND

GEORGE SAND À NOHANT DE 1808 À SA MORT

NOHANT APRÈS LA MORT DE GEORGE SAND

LA MAISON

LE JARDIN ET LE PARC

LE CIMETIÈRE

QUELQUES TÉMOIGNAGES D'EDMOND PLAUCHUT

QUELQUES TÉMOIGNAGES DE VISITEURS CÉLÈBRES

QUELQUES TEXTES DE GEORGE SAND SUR NOHANT

QUELQUES MOMENTS DE BONHEUR DE GEORGE SAND À NOHANT

LA VALLÉE NOIRE ET LES ROMANS DE GEORGE SAND

VISITER LE DOMAINE DE NOHANT

Le domaine de George Sand à Nohant a été conservé et il faut s'en réjouir. Certes la maison a été victime de cette "contamination muséale" que dénonçait déjà Julien Gracq à propos d'autres maisons d'écrivains. Certes l'adjonction, dans les communs, d'un salon de thé, d'une boutique-librairie, d'un auditorium sont aujourd'hui autant d'obstacles à une communion véritable avec l'esprit de la dame de Nohant. Et le visiteur du jardin trop bien refait se souvient des protestations de George Sand lorsque la dame de Bérenger du Gua s'avisa de "mettre la cognée dans le petit bois et la pioche dans les allées".

C'est que George Sand n'aimait pas que l'on touche à sa maison. En 1824, quand son mari Casimir voulut mettre un peu d'ordre dans le domaine, elle en fit une maladie : "Nohant était amélioré, mais bouleversé; la maison avait changé d’habitudes, le jardin avait changé d’aspect. Il y avait plus d’ordre, les appartements étaient mieux tenus, les allées plus droites, l’enclos plus vaste. C’était mieux, à coup sûr. Pourtant, quand cette transformation fut opérée, quand je ne retrouvai plus les coins sombres et abandonnés où j’avais promené mes jeux d’enfant et les rêveries de mon adolescence, je me troublai, et sans réflexion, sans conscience d’aucun mal présent, je me sentis écrasée d’un nouveau dégoût de la vie qui prit encore un caractère maladif."

Nohant tel que nous le voyons aujourd'hui n'est plus exactement le Nohant qu'aima George Sand.

Cette constatation avait déjà été faite par romancière américaine EDITH WHARTON qui a visité Nohant en 1906 et 1907. Pour elle, la maison de George Sand ne reflète pas réellement ce qu'elle a été et la vie qu'elle y a menée.

"La maison a une allure bien plus digne et décente, bien plus consciente des convenances et contraintes sociales, que ne le laisseraient entendre les premières années de la vie qui y a été menée. Quand on se remémore la foule de personnages divers qui ont franchi le seuil de cette tranquille maison, les enfants naturels des deux côtés, vivant en harmonie les uns avec les autres et avec les enfants légitimes, les domestiques trop intimes, les paysans camarades de jeu, les compagnons de beuverie, quand on considère ces bringues de minuit présidées par le tonitruant Hippolyte Chatiron et le sombre picoleur Dudevant, tandis que leurs femmes restaient à l'étage, écœurées mais apparemment tolérantes, on s'attend que la maison porte, même extérieurement, des marques de cette période noire et dépravée; ou, lorsque que l'étrange défilé qui continuait de se produire dans la maison se composait d'une compagnie tout aussi extravagante et mal assortie d'anciens prêtres, de naturalistes, de journalistes, de saintsimoniens, adeptes de toutes sortes de marottes religieuses, politiques et littéraires. Au lieu de cela, on découvre l'image d'une aisance aristocratique, une sobre demeure, consciente à tous égards de sa situation dans l'échelle sociale, de ses obligations envers l'église et les maisonnettes placées sous son aile, de ses droits sur les arpents qui l'entourent. On peut alors se laisser aller à imaginer qu'une vieille maison ainsi caractérisée par sa banalité même, par sa conformité, a dû exercer, sur un esprit aussi sensible que celui de George Sand sien, une influence imperceptible mais persistante."

(Motor-Flight through France (1908) traduit sous le titre "La France en automobile").

L'historien DANIEL HALÉVY, dans son livre Visites aux paysans du Centre (1935) dira à peu près la même chose. Il a été frappé par l'air de solide bourgeoisie et l'ordre qui règne dans la maison, en particulier dans la cuisine avec ses cuivres bien astiqués et sa longue table. Selon lui, la maison ne porte pas la marque de la George Sand femme libérée et bohème mais suggère une George Sand embourgeoisée, celle qu'on a appelée la "bonne dame de Nohant".

De fait, la maison est trop calme, trop bien rangée, le jardin trop bien refait, la cour des communs (qu'Edith Wharton a vue peuplée de vaches et de poules) est trop propre ; de plus, le salon de thé, la boutique et l'auditorium n'arrangent rien. Il faut un gros effort d'imagination pour remettre dans tout cela la vie, le mouvement, le désordre que la maison connaissait quand George Sand y était. Heureusement, il nous reste les textes. Grâce à eux nous pouvons toujours essayer d'entrer en communion avec cette demeure.

Et ces textes ne manquent pas :

– L'Histoire de ma vie (2 tomes Pléiade),

– la Correspondance : 27 volumes publiés, 20.000 lettres (même si elle a détruit ses lettres à Musset, à Chopin), 2000 correspondants différents et non des moindres (Balzac, Sainte-Beuve, Dumas, Delacroix, Renan, Flaubert…),

– des Agendas détaillés jour par jour à partir de 1852, à l'initiative de Manceau

– les témoignages des familiers de George Sand (comme le livre d'Edmond Plauchut, Autour de Nohant) ainsi que les témoignages de ceux qui ont été reçus à Nohant.

LA FAMILLE DE GEORGE SAND

Le visiteur de Nohant doit se familiariser avec la famille de George Sand, dont les portraits sont présents dans plusieurs pièces : ses grands-parents Dupin de Francueil, ses parents Maurice et Sophie Dupin, son mari Casimir Dudevant, ses deux enfants Maurice et Solange, ses deux petites-filles Aurore et Gabrielle (qui avaient 10 et 8 ans quand elle mourut).

LES ASCENDANTS

Du côté paternel, elle descendait d'une illustre lignée où l'on trouve des comtes, des ducs, des électeurs et plusieurs familles royales d'Europe. Son arrière-arrière-grand-père était Frédéric-Auguste, électeur de Saxe, puis roi de Pologne.

Auguste II le Fort (roi de Pologne de 1733 à 1763)

eut de sa maîtresse, la comtesse Aurore de Koenigsmark (1670-1728), un fils :

|

Maurice comte de Saxe (1696-1750), maréchal de France et soudard brutal

(il reçut Chambord en récompense de sa victoire à Fontenoy)

d'une de ses maîtresses, Marie Rainteau (1730-1775), fille de limonadier, "dame d'opéra", il eut une fille:

|

Marie-Aurore de Saxe (1748-1821)

qui épousa en secondes noces, en 1777, à 30 ans, le fils du financier propriétaire de Chenonceaux

Louis-Claude Dupin de Francueil (1715-1776), fermier-général, amant de Mme d'Épinay; ils eurent un fils:

|

Maurice Dupin (né en 1778)

d'une servante, Catherine Chatiron, il eut d'abord un fils Hippolyte Chatiron (1799-1848)

puis il épousa, à l'insu de sa mère, la fille d'un modeste oiseleur des quais de Paris,

Sophie-Victoire Delaborde (1773-1837), qui attendait un enfant de lui; c'était :

|

Amantine-Aurore-Lucile Dupin, dite plus tard "George Sand" (1804-1876)

qui épousa en 1822 Casimir Dudevant (1795-1871), fils illégitime d'un chef de brigade et de sa servante.

LES DESCENDANTS

| "George Sand" et Casimir Dudevant eurent deux enfants (officiellement, car le père de Solange était sans doute Stéphane Ajasson de Grandsagne) : | ||

| 1- Maurice Dudevant (1823-1889) épouse en 1862 Lina Calamatta (1842-1901); ils ont deux filles : | ||

= Aurore Dudevant (1866-1961) ; elle épouse en 1889 Frédéric Lauth, artiste peintre (1865-1922) ; sans enfants.

|

||

| = Gabrielle Dudevant (1868-1909) ; épouse en 1890 un Italien, Roméo Palazzi (1853-1932) ; sans enfants | ||

|

||

| 2- Solange Dudevant (1828-1899) épouse en 1847 Jean-Baptiste-Auguste Clésinger (1814-1883) sculpteur et artiste-peintre ; ils ont, en 1848 et 1849, deux filles mortes très jeunes (Aurore et Gabrielle) | ||

GEORGE SAND À NOHANT

La grand-mère de George Sand s'installe à Nohant

Le grand-père de George Sand, Louis-Claude Dupin de Francueil, était né à Châteauroux en 1715. Il fut représentant du fermier-général en Berry et, à ce titre, habitait à Châteauroux, au Château-Raoul. Il mourut en 1788. Sa veuve (Marie-Aurore de Saxe) – apparentée à la famille royale par la mère de Louis XVI, Marie-Josèphe de Saxe – inquiétée et même emprisonnée pendant la Révolution, quitta Paris et chercha un coin tranquille en Berry : elle trouva Nohant.

Nohant était un ancien château féodal élevé en 1393. Charles de Villelume reconstruisit le château entre 1450 et 1452, en l'entourant de fossés et de fortifications. Aux générations suivantes, le château se transmit au gré des successions, des ventes ou donations. En 1767, la terre et la maison avaient été achetées par Pierre Philippe Pearron, comte de Serennes et gouverneur de Vierzon. Il fit démolir les remparts du château et fit bâtir l'actuelle propriété à l'emplacement de la forteresse féodale. On raconte qu'au moment où il faisait installer la lourde porte du cachot qu'il y avait prévu, il remarqua l'air menaçant des paysans qui assistaient à la scène : il comprit que des ennuis l'attendaient et il quitta la France.

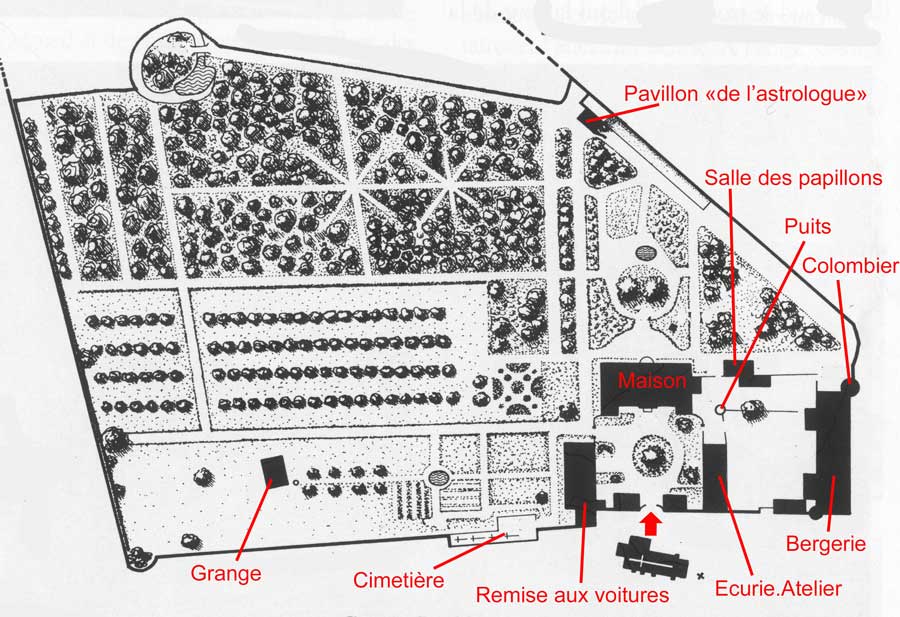

La propriété était donc à vendre : une grande maison de maître datant de 1770, des communs, une ferme attenante (avec deux tours rondes, restes de l'ancienne forteresse) et un parc de cinq hectares.

En 1793, Marie-Aurore Dupin achète la propriété de Nohant pour 230.000 livres. Elle fait abattre les murs au midi, combler les fossés, planter un bois et crée un potager. Elle agrandit le domaine par l'acquisition de nouvelles terres et fermes. En 1802, elle fait construire un escalier intérieur en pierre en remplacement de l'ancien. En 1808, les fossés sont comblés et les vieux murs qui entourent le château sont démolis.

EDMOND PLAUCHUT – Madame Dupin avait fait cette acquisition dès que, sauvée de l'échafaud par le 9 thermidor elle put se retirer en Berry, dont son second mari avait été, depuis son retour d'Alsace, l'un des plus brillants fermiers-généraux. Elle fit combler les fossés dont M. de Serennes avait entouré le château, puis elle en exhaussa le sol de façon qu'il formât terrasse du côté du couchant. Quatre murailles grises, d'aspect rébarbatif, entouraient de toute part l'habitation ; elle fit jeter par terre le pan faisant face au midi, et dès lors, de ses fenêtres ouvrant dans cette direction, il lui fut possible d'embrasser d'un coup d'œil les collines boisées d'où se détachent les toitures rouges du village de Laleuf et les coteaux derrière lesquels s'élèvent les belles ruines du donjon de Sarzay. Afin d'égayer la retraite où elle comptait finir les jours d'une existence bien tourmentée déjà, madame Dupin, grande dame dans ses goûts et ses actions, car elle avait été élevée par la dauphine Marie-Josèphe, créa un parc, un verger, des serres et un jardin ; elle traça des allées soigneusement sablées et des charmilles ; elle planta à profusion des tilleuls, des peupliers, des marronniers, des ormes, dont les cimes élevées et massives donnent aujourd'hui à Nohant le caractère de résidence seigneuriale qu'il n'eut jamais au temps de la féodalité.

1808-1821 – L'adolescence d'Aurore Dupin à Nohant

Début août 1808, Maurice Dupin, lieutenant-colonel de hussards, bel officier de 30 ans, aide de camp de Murat, son épouse Sophie-Victoire, leur fils de quelques mois et leur fille Aurore, qui a 4 ans, arrivent épuisés à Nohant venant de Madrid : "Je repris mes sens en entrant dans la cour. Ce n'était pas aussi beau, à coup sûr, que le palais de Madrid, mais cela me fit le même effet, tant la grande maison est imposante pour des enfants élevés dans le petites chambres". (Histoire de ma vie, II,14) La fillette se retrouve dans la chambre de sa grand-mère Marie-Aurore de Saxe : "Ce lit et cette chambre, encore frais à cette époque, me firent l'effet d'un paradis. Les murs étaient tendus de toile de Perse à grands ramages; tous les meubles étaient du temps de Louis XV." (Histoire de ma vie, II, 14)

Ce premier séjour est marqué par la mort de son petit frère le 8 septembre et surtout par la mort accidentelle de son père, le 16 septembre 1808 (il est tombé de cheval sur la route de La Châtre). Alors que la petite Aurore, fille de militaire, aurait dû connaître une vie d'errance à travers l'Europe, elle passa son adolescence dans ce coin perdu du Berry. En effet, le 28 janvier 1809, Marie-Aurore de Saxe parvient à convaincre la mère d'Aurore de lui céder la tutelle sur la petite fille, en échange d'une rente à vie.

Elle avait 11 ans lorsque, en août 1815, la vie de Nohant se trouva animée par le passage du général Colbert :

Au château de Nohant en 1815, Madame Aurore Dupin de Francueil,

en compagnie de sa petite-fille Aurore Dupin,

reçoit le général Louis Pierre Alphonse de Colbert

(tableau d'Alphonse Lalauze).

Histoire de ma vie, III, 7, éd. Pléiade 786 sq : "Un spectacle imposant et plein d'émotions vint m'arracher au sentiment de ma propre existence pendant une partie de l'été que ma mère passa avec moi en 1815. Ce fut le passage et le licenciement de l'armée de la Loire. […] J'étais donc comme désillusionnée de l'Empire et comme résignée à la Restauration, lorsque, par un ardent soleil d'été, nous vîmes reluire sur tous les versants de la vallée Noire les glorieuses armes de Waterloo. Ce fut un régiment de lanciers décimé par ce grand désastre qui le premier vint occuper nos campagnes. Le général Colbert établit à Nohant son quartier général. Le général Subervic occupa le château d'Ars, situé à une demi-lieue. Tous les jours, ces généraux, leurs aides de camp et une douzaine d'officiers principaux dînaient ou déjeunaient chez nous. Le général Subervic était alors un joli garçon très galant avec les dames, enjoué, et même taquin avec les enfants. […] On voyait au premier mot de ma grand-mère, et rien qu'à son grand air et à son costume suranné, qu'elle appartenait au parti royaliste. On supposait même chez elle plus d'attachement à ce parti qu'il n'en existait réellement au fond de sa pensée. Mais elle était fille du maréchal de Saxe, elle avait eu un brave fils au service, elle était pleine de grâces hospitalières et de délicates attentions pour ces brigands de la Loire en qui elle ne pouvait voir autre chose que de vaillants et généreux hommes, les frères d'armes de son fils (quelques-uns même l'avaient connu, et je crois que le général Colbert était du nombre) ; en outre, ma grand-mère inspirait le respect, et un respect tendre, à quiconque avait un bon sentiment dans l'âme. Ces officiers qu'elle recevait si bien s'abstenaient donc de dire devant elle un seul mot qui pût blesser les opinions qu'elle était censée avoir ; comme, de son côté, elle s'abstenait de prononcer une parole, de rappeler un fait qui pût aigrir leur respectacle infortune. Voilà pourquoi je vis ces officiers pendant plusieurs jours sans qu'aucune émotion nouvelle changeât la disposition de mon esprit ; mais un jour que nous étions par exception en petit comité à dîner, Deschartres, qui ne savait pas retenir sa langue, excita un peu le général Colbert. Alphonse Colbert, descendant du grand Colbert, était un homme d'environ quarante ans, un peu replet et sanguin. Il avait des manières excellentes, des talents agréables ; il chantait des romances champêtres en s'accompagnant au piano ; il était plein de petits soins pour ma grand-mère qui le trouvait charmant, et ma mère disait tout bas que, pour un militaire, elle le trouvait trop à l'eau de rose."

C'est François Deschartres, le régisseur du domaine de Nohant, qui prend en main l'éducation de la fillette : ancien professeur, il a de solides connaissances en science et en médecine.

EDMOND PLAUCHUT – Le pédagogue Deschartres, toujours vêtu de sa même veste chamois, de ses grandes guêtres marron, de sa casquette à soufflet, était dans le ravissement en voyant combien, en trois ans, son élève s'était fortifiée. Il ne se décidait pas à la traiter comme autrefois et l'appelait "Mademoiselle". Pour elle seule, l'omnicompétent Deschartres, qui "comme du fumier regardait tout le monde", abandonnait son air rogue. Entêté, pédant, bourré de grec et de latin, s'il faisait souvent le bien, c'était toujours en grognant. Avec ça, excellent musicien et habile chirurgien. Un paysan se brisait-il les côtes en tombant du haut d'un arbre ou d'une charrette à foin, le bonhomme, avec une grande patience, remettait le blessé sur pied ; mais malheur à celui-ci lorsque, pour témoigner de sa gratitude, il apportait à son sauveur des poulets, un lièvre saisi au collet ou des oiseaux pris à la pipée. Deschartres le bourrait de coups de poings, le mettait à la porte en lui jetant volaille et gibier à la tête, en le traitant de malappris et de butor !

Les compagnons de jeux d'Aurore ont été Hippolyte Chatiron (un enfant que Maurice Dupin a eu d'une servante) et Ursule Godignon, la fille d'un chapelier de La Châtre, nièce d'une femme de chambre. Ensemble ils vagabondaient dans le parc et dans les champs, faisaient le "ravage" avec les garnements du pays ou allaient ramasser, les jours de neige, les alouettes prises au piège de la "saulnée".

Quand elle eut 14 ans, sa grand-mère décida de l'envoyer au couvent à Paris, de janvier 1818 à mai 1820.

A son retour, son demi-frère Hippolyte (qui, en 1816, s'était enrôlé au 3e hussard) l'initia à l'équitation sur sa jument Colette. Alors, pour chasser et monter à cheval, elle s'habillait en homme, en redingote, comme le faisaient les autres demoiselles de la région. Elle explorait la région et faisait des croquis. Elle s'imprégnait aussides légendes fantastiques qui s'attachaient aux fontaines, aux étangs, aux pierres enchantées

Mais Deschartres crut bon de la préparer à gérer le domaine, qui devait lui revenir au décès de sa grand-mère. De fait, celle-ci mourut le 26 décembre 1821 et Aurore, à 18 ans, hérita de Nohant et de ses trois fermes.

1822-1836 – Aurore Dudevant la mal mariée

Sa mère, Sophie-Victoire, qui n'aimait pas la campagne, emmena l'adolescente à Paris. C'est alors que, pour échapper à l'emprise de sa mère avec laquelle elle ne s'entendait pas, Aurore épousa François Dudevant, dit Casimir, un homme de 27 ans.

Comme ce Casimir n'avait pas de biens personnels, et comme il ne lui déplaisait pas de jouer au propriétaire, le jeune ménage, après quelques tâtonnements, s'installa à Nohant. Là, Casimir voulut tout régenter. Il fit partir le vieux Deschartres, il transforma le domaine, harcela les fermiers.

Leur couple est un échec. Aurore voyage beaucoup : Paris, Bordeaux, Périgueux; Italie avec Musset (1833-1834). Aurore se console avec ses deux enfants, Maurice (1823), puis Solange (1828). Désormais, elle et Casimir font chambre à part. Le enfants dorment dans la chambre de la grand-mère et Aurore s'installe dans le petit boudoir attenant, où elle dort, elle, dans un hamac.

Lasse de son mari, de ses beuveries, de ses coucheries avec les servantes, en 1831 elle lui réclame une pension lui permettant d'aller vivre à Paris deux fois trois mois par an. Elle est décidée, sur les conseils de Henri de Latouche, le directeur du Figaro, de vivre en écrivant des romans. En effet, elle a trouvé un chevalier-servant en la personne de Jules Sandeau, un étudiant en droit qui passait ses vacances à La Châtre chez son père. Ils écrivent ensemble un premier roman, Rose et Blanche, signé J. Sand. Elle écrit seule le deuxième, Indiana, et prend le pseudonyme de George Sand. Désormais, ses romans lui rapporteront beaucoup plus que les fermes du domaine.

Quand elle est à Nohant, elle parcourt le Berry à cheval, herborisant avec son ami "le Malgache". Son roman Valentine contient des pages nostalgiques sur la Vallée-Noire, et un autre roman André se déroule près de La Châtre.

Casimir, qui est devenu maire de Nohant, fait tout pour dissuader son épouse d'y revenir. Illui rend la vie impossible, jusqu'à ce qu'un nouvel amant de la dame, l'avocat Michel de Bourges, obtienne en 1836 la séparation de époux et la restitution de Nohant à Aurore Dupin, que l'on appellera désormais "George Sand".

1836-1848 – Amis et amants hôtes de George Sand

Nohant était désormais pour elle seule. Et conserver un lien avec cette maison presque natal lui parut alors essentiel :

Je n'avais pourtant pas conquis la moindre aisance. J'entrais, au contraire, je ne pouvais pas me le dissimuler, dans de grands embarras, par suite d'un mode de gestion qu'à plusieurs égards il me fallait changer, et de dettes qu'on laissait à ma charge sans compensation immédiate. Mais j'avais la maison de mes souvenirs pour abriter les futurs souvenirs de mes enfans. A-t-on bien raison de tenir tant à ces demeures pleines d'images douces et cruelles, histoire de votre propre vie, écrite sur tous les murs en caractères mystérieux et indélébiles, qui, à chaque ébranlement de l'âme, vous entourent d'émotions profondes ou de puériles superstitions ? Je ne sais ; mais nous sommes tous ainsi faits. La vie est si courte que nous avons besoin, pour la prendre au sérieux, d'en tripler la notion en nous-mêmes, c'est-à-dire de rattacher notre existence par la pensée à l'existence des parents qui nous ont précédés et à celle des enfants qui nous survivront. (HV, chap. 5)

Elle remet donc Nohant en état selon ses goûts, fait revenir son fils de pension et reçoit amis et amants, dont Félicien Mallefille qui devient le précepteur des deux enfants.

– Franz Litz et Marie d'Agoult viennent à Nohant passer l'été 1837 (GS invite son amie à parcourir le Berry à cheval et elles organisent toutes deux de belles soirées musicales dans le parc).

Maurice Sand : "Maman bien étonnée d'entendre Liszt"

(coll. Musée de la Musique-Philarmonie de Paris)

– Balzac, qui séjournait près d’Issoudun, à Frapesle, chez Zulma Carraud, vint passer trois jours en février 1838 à Nohant chez "la lionne du Berry". Il en rapporta l’idée de son roman Béatrix (1839), dans lequel Félicité des Touches est George Sand, le compositeur Conti Franz Liszt et Beatrix de Rochefide Marie d’Agoult. il aime entendre le petit Maurice de 15 ans inventer des histoires extraordinaires à propos de petits personnages qu'il dessine et découpe (est-ce là qu'est née l'idée de la future Comédie humaine ?)

«J’ai abordé le château de Nohant le samedi gras, vers les sept heures et demie du soir et j’ai trouvé le camarade George Sand dans sa robe de chambre, fumant un cigare après le dîner, au coin du feu dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles jaunes ornées d’effilés, des bas coquets et un pantalon rouge. Voilà pour le moral. Au physique, elle avait doublé son menton comme un chanoine. Elle n’a pas un seul cheveu blanc malgré ses effroyables malheurs : son teint bistre n’a pas varié ; ses beaux yeux sont tout aussi éclatants, elle a l’air tout aussi bête quand elle pense, car, comme je lui ai écrit après l’avoir bien étudiée, toute sa physionomie est dans l’oeil… Elle se couche à six heures du matin et se lève à midi ; moi, je me couche à six heures du soir et je me lève à midi… Elle est excellente mère, adorée de ses enfants ; mais elle met sa fille Solange en petit garçon et ce n’est pas bien… Je n’ai pas été à Nohant impunément. J’en ai rapporté un énorme vice : elle m’a fait fumer.»

Solange s'est souvenue de ce personnage qu'elle vit alors qu'elle avait dix ans : "Il arrivait en robe de chambre de dominicain, froc de laine blanche, où ses chairs abondantes et d'une propreté approximative nageait à cru et sans retenue."

– En avril 1838, le peintre Auguste Charpentier vient faire son portrait et découvre « la vie intérieure et journalière que l'on passe dans le château de Nohant ».

– En 1842, la cantatrice Pauline Viardot et son mari Louis, directeur du Théâtre des Italiens, y séjournent en septembre.

– En 1842, Eugène Delacroix vint à Nohant les étés 1842, 1843, 1846. G. Sand l'avait rencontré en 1834 alors qu'elle était venue poser dans son atelier pour qu'il fasse son portrait en vue d'une gravure que demandait son éditeur François Bulloz

« Eugène Delacroix fut un de mes premiers amis dans le monde des artistes, et j'ai le bonheur de le compter toujours parmi mes vieux amis. […] Pour moi, il est le premier maître de ce temps-ci, et, relativement à ceux du passé, il restera un des premiers dans l'histoire de la peinture. […] Je n'ai point à faire l'historique de nos relations ; elle est dans ce seul mot, amitié sans nuages. Cela est bien rare et bien doux, et entre nous cela est d'une vérité absolue. Je ne sais si Delacroix a des imperfections de caractère. J'ai vécu près de lui dans l'intimité de la campagne et dans la fréquence des relations suivies, sans jamais apercevoir en lui une seule tache, si petite qu'elle fût. Et pourtant nul n'est plus liant, plus naïf et plus abandonné dans l'amitié. Son commerce a tant de charmes qu'après de lui on se trouve soi-même être sans défauts, tant il est facile d'être dévoué à qui le mérite si bien. Je lui dois en outre, bien certainement, les meilleures heures de purs délices que j'aie goûtées en tant qu'artiste. Si d'autres grandes intelligences m'ont initiée à leurs découvertes et à leurs ravissements dans la sphère d'un idéal commun, je peux dire qu'aucune individualité d'artiste ne m'a été aussi plus sympathique et, si je puis parler ainsi, plus intelligible dans son expansion vivifiante. » (Histoire de ma vie, V,5)

Sous-bois à Nohant, aquarelle de Delacroix

En 1842, Delacroix donne des leçons de dessin à Maurice dans un atelier qu'on a aménagé pour lui dans les communs. Un jour, il vit la fermière assise sur un tronc d'arbre près de sa petite-fille à laquelle elle apprenait à lire; cette scène lui inspira son tableau L'Éducation de la Vierge, peint sur du tissu à jupon, une domestique et sa filleule ayant pris la pose; le tableau fut copié par Maurice pour l'église de Nohant (cette copie est au musée de La Châtre).

– L'hôte le plus important, c'est Frédéric Chopin. Les deux artistes se rencontrèrent pour la première fois à Paris dans l'automne 1836, avec Liszt et Marie d'Agoult. De ce premier contact, Chopin dit le soir même à son ami Hiller : "Qu'elle est antipathique, cette Sand ! Est-ce bien une femme ? J'arrive à en douter". Par la suite, Chopin et Sand se fréquentèrent à Paris. George Sand hésita longtemps avant de se lancer dans une relation avec le pianiste. Au début de leur relation, Chopin était âgé de vingt-huit ans, George avait trente-quatre ans. Chopin, vu son état de santé, avait grand besoin de soins. En novembre 1838, ils partent séjourner à Majorque, dans les îles Baléares, avec les deux enfants de George Sand, Solange et Maurice. Après un début de séjour très agréable dans une villa, Frédéric est atteint d'une bronchite à l'arrivée de l'hiver et les médecins s'aperçoivent qu'il est tuberculeux ; ils doivent quitter la villa et se réfugient dans de mauvaises conditions au monastère de Valldemossa, dans un trois pièces avec un jardin. Chopin continue à composer, mais sa santé se dégrade malgré les soins et le dévouement de Sand. Ils rentrent en France avant la date prévue et séjournent un moment à Marseille; en mai, ils vont passer quelques jours à Gênes, puis rentrent à Nohant. Là, la mauvaise santé de Chopin (qui ne s'adapte pas au climat, ne supporte pas la nourriture du pays) oblige George à lui faire la cuisine, à le soigner. Le rôle maternel de la romancière se dessine peu à peu dans cette retraite. De 1839 à 1846, ils séjournent souvent à Nohant. C'est une période heureuse pour Chopin qui y compose quelques-unes de ses plus belles œuvres.

Delacroix apprécia beaucoup la vie à Nohant et ses rencontres avec Chopin. Il écrit à G. Sand, le 30 mai 1842 : "Dites à mon cher petit Chopin que la partie que j'aime c'est la flânerie dans des allées en parlant de musique et le soir sur un canapé à en entendre quand le Dieu descend sur ses doigts divins. Vous et les vôtres, vous voir et vous entendre, végéter près de vous, c'est mon rêve."

Mais la cohabitation des enfants de George et de Chopin est difficile: Maurice, qui a 23 ans, lui reproche de lui voler sa mère, Solange, à 18 ans, songe à conquérir pour elle le musicien; puis elle se fiance à un gentlihomme sans fortune, Fernand de Preaulx, qui est reçu à Nohant. L'atmosphère devient pesante. Chopin ne participe plus aux promenades dans la campagne.

Delacroix: George Sand et Chopin (1838)

Ce tableau, inachevé, a été coupé en deux :

"George Sand" est à Copenhague et "Chopin" au Louvre

– Survient alors le sculpteur Auguste Clésinger, grossier, cynique et couvert de dettes. Il convoite Solange pour son argent et finit par l'épouser à Nohant, en mai 1847. Lui et Solange poussent alors George Sand à hypothéquer Nohant; mais elle a la sagesse de refuser. Alors on se dispute, on se frappe même; et Solange et son mari quittent Nohant. Chopin, qui a pris le parti de Solange, ne reviendra plus.

Alexandre Manceau et le théâtre de Nohant

La révolution de 1848 marque une rupture dans la vie de George Sand. Manquant cruellement d'argent, elle est condamnée à écrire pour vivre, enchaînant romans aux romans. La mort de Chopin, d'Hippolyte Chatiron et de l'actrice Marie Dorval la font sombrer dans la dépression. Alors, pour la distraire, Maurice décide de reprendre l'habitude de monter des pièces de théâtre et il imagine aussi un théâtre de marionnettes. Pour jouer du "vrai théâtre" on abat une cloison et on aménage une salle d'une cinquantaine de places; c'est là que George Sand fera l'essai des pièces qu'elle écrit. Pour les marionnettes, tout le monde se met au travail et c'est George Sand qui coud les costumes des petites poupées.

Depuis décembre 1849 est installé à Nohant le graveur Alexandre Manceau, devenu le nouvel amant de la maîtresse de maison. Il grave les dessins de Maurice, l'aide pour le théâtre et les marionnettes, recopie les manuscrits de George, gère toute la maison. Pour Maurice, en 1852-1853, elle fait installer dns le grenier un grand atelier et un cabinet de curiosités (minéraux, collections de papillons...).

En 1852, Solange vient à Nohant avec sa fille Jeanne-Gabrielle, dite Nini, âgée de cinq ans. George Sand se prit de passion pour elle et la garda quelque mois à Nohant. Puis Clésinger vint la lui reprendre et la fillette mourra en janvier 1855.

En 1857, Manceau achète une modeste maison à Gargilesse : il y feront de courts séjours jusqu'en 1863.

En 1862, Maurice épouse Lina Calamatta, la fille du graveur Luigi Calamatta. Elle s'intègre bien à la famille, joue sur le théâtre. Elle met au monde un garçon, qui mourra un an plus tard.

L'été 1863 séjournent à Nohant Alexandre Dumas fils, Théophile Gautier et le peintre Charles Marchal (un nouvel amant). Maurice oblige Manceau, tuberculeux, à quitter Nohant. George Sand va avec lui à Palaiseau pour l'accompagner jusqu'à sa mort (août 1865).

La "bonne dame de Nohant"

Après 1865, c'est Maurice qui gère le domaine de 224 ha avec trois fermes, Launières, La Porte et La Chicoterie. En une douzaine d'années sa mère avait fait progresser le revenu de 5800 francs à 9400 francs, mais la gestion de Casimir s'était révélée déplorable, la laissant endettée de 70.000 francs. Pour elle, désormais, publier fut une nécessité : en 1847 le domaine lui rapportait 7.800 francs et ses livres en moyenne 25.000 francs.

En janvier 1866, Lina mit au monde une petite fille, qu'on appella Aurore, puis deux ans plus tard une petite Gabrielle. Et leur grand-mère se fit nounou, garde-malade, éducatrice. Maurice et Lina Calamatta voulurent transformer Nohant en ferme modèle; mais la guerre de 1870 vient interrompre leur projet.

On a dit que Flaubert pensa à George Sand et à son fils lorsqu'il écrivit Bouvard et Pécuchet. Comme les deux héros de Flaubert ils se sont dispersés dans des projets successifs : cultiver un jardin, faire prospérer une ferme, collectionner des plantes, des minéraux, des fossiles...

Dans la dernière année de sa vie, George Sand ne quitte plus Nohant. Elle souffre de rhumatismes et écrit plus difficilement un dernier roman, Albine Fiori. Elle s'efforce de goûter des plaisirs simples. Pour le carnaval, elle amuse ses deux petites-filles en se déguisant en Turc et en Pierrot. Le 30 mai, elle écrit à son neveu : "Ne t'inquiète pas. J'en ai vu bien d'autres et puis j'ai fait mon temps..."

Le 8 juin 1876, à 72 ans, elle meurt doucement.

NOHANT APRÈS LA MORT DE GEORGE SAND

Maurice Dudevant-Sand (1823-1889) devient l'unique propriétaire de Nohant, suivant le testament de sa mère, au détriment de sa sœur Solange Sand (1828-1899).

Après le décès de Maurice à Nohant en 1889, le domaine appartient à sa veuve, Lina Calamatta (1842-1901), puis à la seconde fille du couple, Gabrielle Dudevant-Sand (1868-1909). La parfaite entente entre les deux petites-filles de George Sand, Aurore et Gabrielle, permet en effet le partage des biens. Gabrielle, très attachée à la terre de Nohant, obtient le château (qu'elle tente en vain de léguer à l'Académie française). Mais elle meurt à l'âge de 41 ans, le 27 juin 1909 à Nohant.

L'ensemble du domaine revient à Aurore Dudevant-Sand (1866-1961), l'épouse de Frédéric Lauth, artiste-peintre. Aurore ouvre Nohant à la visite, assure la sauvegarde des manuscrits, des portraits, des souvenirs. Presque tout le domaine a été vendu et, en 1924, il se réduit à 11 hectares. Sans postérité, elle fait donation du domaine à l'État en 1952, tout en en conservant la jouissance jusqu'à sa mort. Veuve depuis 36 ans, âgée de 92 ans, sans descendance, Aurore adopte en 1958 un homme de 47 ans, l'architecte Georges-André Smeets (1911-1970) qui prend le nom de Georges Smeets-Dudevant-Sand. Celui-ci épouse Christiane Étave (née en 1927)celle-ci, sous le nom de Christiane Sand, se consacre, après la mort d'Aurore († 1961) au classement des archives familiales, organise expositions, conférences, gère la maison de Gargilesse, le musée de La Châtre et publie quelques ouvrages (A la table de George Sand en 1988 et Le jardin romantique de George Sand en 1997).

google maps

wiki-ManfredHeyde

VISITE DE LA MAISON DE NOHANT

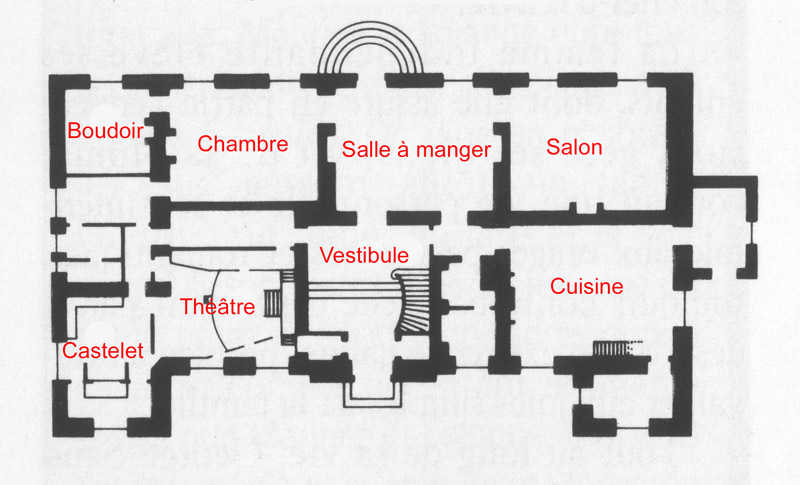

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

sud

..est + ouest

nord

LE VESTIBULE ET LA CAGE D'ESCALIER

La cage d'escalier a été établie en 1802 par Marie-Aurore Dupin de Francueil; elle a été décorée de nuages bleus et roses sans doute par Maurice Sand. Dans le vestibule est exposé un tableau de Vicente Santaolaria représentant Aurore Lauth-Sand, dernière occupante de la maison, vers 1938.

jn-1976

LE PETIT THEATRE ET LE CASTELET (à gauche du vestibule)

Entre 1846 et 1863, avec une interruption en 1847-1848, ont fait du théâtre, d'abord dans le salon, sur une scène très improvisée :

– George Sand (elle joua par exemple le rôle du « grand chef des Ennuques »)

– Maurice et son ami Eugène Lambert,

– Solange et son fiancé de l'époque, Fernand de Preaulx,

– Augustine Brault, sa fille adoptive.

Les représentations reprirent et s'intensifièrent avec l'arrivée d'Alexandre Manceau (en 1849), qui s'imposa comme metteur en scène, mettant à l'amende ceux qui arrivaient retard aux répétitions (voir une caricature au musée de La Châtre).

L'emplacement actuel avait d'abord été la chambre de Casimir Dudevant. Puis Chopin, qui avait pris le goût du théâtre, y avait installé en 1849 un plancher sur tréteaux. En 1850-1851, George Sand décida d'abattre un mur pour faire un vrai théâtre avec scène, coulisses, décors, rideau de scène et une salle pour 40 à 50 spectateurs. Elle écrit à sa nièce : « J'ai fait des dépenses formidables à Nohant: un calorifère pour chauffer toute la maison, une fourneau économique à la cuisine, un appareil pour les bains et, finalement, ce que je ménage comme une belle surprise à Maurice, une arcade qui enlève la cheminée du théâtre et qui place le public dans le billard, à la distance nécessaire pour les effets et les illusions de la scène. »

« On avait dans le billard un théâtre qu'on appelait le grand théâtre pour le distinguer du théâtre portatif dit des petits acteurs, c'est-à-dire les marionnettes. Manceau vint, vit et critiqua. En effet les coulisses étaient trop étroites, les loques trop baissées, les changements de décors longs et fatigants. On a tout bouleversé et Lambert recommence courageusement toute la peinture des toiles, tandis que le père Bonnin refait toute la charpente ». [GS à Emmanuel Arago, 12 janvier 1850]

« Nous menons une vie de cabotins. Nohant n'est plus Nohant, c'est un théâtre ; mes enfants ne sont plus des enfants, ce sont des artistes dramatiques ; je ne suis plus Mme Sand, je suis un premier rôle marqué. » [GS à Pauline Viardot, octobre 1851]

Le castelet pour théâtre de marionnettes a été installé par Maurice Sand dans la partie réservée aux spectateurs vers 1854; il servit pendant près de 40 ans. La date de 1847, qui y figure, est celle à laquelle Maurice commença à jouer avec des marionnettes, fabriquées par lui, habillées par sa mère. « C'est en 1847 que, pour la première fois, avec l'aide de son ami Eugène Lambert, son ami et camarade à l'atelier d'Eugène Delacroix, et sans autre public que Victor Borie et moi, Maurice installa une baraque de marionnettes dans notre vieux salon. Le théâtre de Nohant, peint, machiné, sculpté, éclairé, composé et récité par Maurice tout seul, offre un ensemble et une homogénéité qu'on réaliserait difficilement ailleurs et qui n'a certainement pas encore son pendant au monde. » [Dernières pages] Maurice fabriquait des marionnettes en bois de tilleul, qui étaient habillées par GS (Balandard, Coquembois, la comtesse de Bonbricoulant, le capitaine Vachard…)

Les saisons théâtrales commençaient vers la fin du mois d'août et se terminaient en novembre, parfois plus tard. Des invitations étaient envoyées ; des affiches conviaient les invités. Sur le théâtre de Nohant on improvisait à partir de canevas ou de scénarios plus construits, écrits par Maurice, par Duvernet, ou par George Sand elle-même. La troupe était composée de la famille, des amis locaux et des amis de passage, parfois comédiens professionnels. Une domestique, Marie Caillaud, née en 1840, fut enrôlée par Maurice (plus tard, en 1868, il lui a fait un enfant). Lambert, Manceau, Maurice opéraient dans les coulisses et Maurice était le spécialiste des bruitages (un vieux tourneroche imitait parfaitement le bruit de la pluie tombant sur un toit). Ce théâtre a servi à GS pour préparer les pièces qu'elle faisait jouer à Paris.

Le théâtre de Nohant a fonctionné régulièrement jusqu'en septembre 1863, date à laquelle il ferma définitivement en raison du départ de Manceau et George Sand pour Palaiseau.

Dans Le Château des Désertes, GS a romancé le théâtre de Nohant : « Durant plusieurs hivers consécutifs, étant retirée à la campagne avec mes enfants et quelques amis de leur âge, nous avions imaginé de jouer la comédie sur scénario et sans spectateurs, non pour nous instruire en quoique ce soit, mais pour nous amuser. Cet amusement devint une passion pour les enfants, et peu à peu une sorte d'exercice littéraire qui ne fut point inutile au développement intellectuel de plusieurs d'entre eux. Une sorte de mystère que nous ne cherchions pas, mais qui résultait naturellement de ce petit vacarme prolongé assez avant dans les nuits, au milieu d'une campagne déserte, lorsque la neige ou le brouillard nous enveloppaient au dehors, et que nos serviteurs même, n'aidant ni à nos changements de décor, ni à nos soupers, quittaient de bonne heure la maison où nous restions seuls ; le tonnerre, les coups de pistolet, les roulements du tambour, les cris du drame et la musique du ballet, tout cela avait quelque chose de fantastique, et les rares passants qui en saisirent de loin quelque chose n'hésitèrent pas à nous croire fous ou ensorcelés. » [Le Château des Désertes, notice de 1853]

EDMOND PLAUCHUT sur le théâtre de Nohant :

– Pendant les dernières années de sa vie, son plus grand et unique bonheur a été de se voir entourée de sa famille, et son plus agréable passe-temps lui fut donné par le théâtre de marionnettes que dirigeait son fils. Les jours de représentation annoncés par des affiches d'une amusante rédaction, on faisait toilette comme pour une soirée d'opéra ; on y apportait une grande attention, un grand fond de gaieté, l'une et l'autre justifiées par le charme des saynètes que Maurice Sand composait expressément pour sa mère. Toujours modeste, j'ai entendu celle-ci dire à quelqu'un qui sortait d'une représentation : "On ne saura jamais ce que je dois au théâtre de mon fils." Quel que soit le sens de ses paroles, elle quittait ce spectacle toujours rieuse et reposée.

– Des paysans, qui à l'heure de minuit passaient non loin des haies et qui s'en revenaient un peu ivres d'une foire des environs, prétendaient que le château et le bois étaient hantés par des esprits et que "ça y revenait". Il s'en échappait à "nuitée", disaient-ils, des cris furieux et des plaintes, des voix qui riaient, qui chantaient, puis des coups de feu, le son d'un tambour battant la charge, des bruits de batailles et des instruments de musique jouant, le diable seul savait pour qui. Les paysans de ce temps-là ne savaient pas encore ce qu'était un théâtre ; ils ignoraient que tous les soirs, ou plutôt chaque nuit, on jouait la comédie ou le drame au château, et que c'étaient des voix d'artistes, des soli de piano ou de violon qui, par les fenêtres ouvertes, se répandaient dans la campagne silencieuse.

jn-1976

LA CUISINE (à droite du vestibule)

On y voit un four à pâtisserie, une grosse table de chêne autour de laquelle une dizaine de domestiques prenaient leurs repas (des clochettes sont reliées aux différentes pièces de la maison), des poteries à trous pour griller les châtaignes, un potager permettant de garder les plats chauds, un "fourneau économique" et un calorifère installés par G. Sand en 1851.

Georges Sand écrit en 1850 à son amie Eugénie Duvernet: "Je te dirai entre nous que j'ai écrit à Pinson pour qu'il cherche une place à mon petit singe de cuisinier. Il a la cervelle trop légère et met un désordre dans les heures des repas des domestiques qui rend tout le service de la maison impossible. Il sait très bien faire la cuisine quand il veut s'en donner la peine. Sous les yeux de maîtres et d'autres domestiques qui le surveilleraient et le dirigeraient, il arriverait à être un très bon sujet. Il sait faire les sucreries, les bonbons, tout ce qu'on veut, et cela épargne bien de l'ennui à une maîtresse de maison. Mais c'est un enfant fou, dissipé, flâneur, absurde, un véritable enfant qui, livré à lui-même dans une maison d'artistes qui ne surveillent rien, qui se lèvent à midi, qui ne savent pas se faire servir et qui n'ont vraiment pas le temps de diriger le ménage, se lance comme un poulain désenfargé." [= desentravé]

jn-1976

LA SALLE A MANGER

Elle est décorée de boiseries peintes en gris et est éclairée par un lustre en verre de Murano (allusion à l'aventure vénitienne de G. Sand). Dressoirs rustiques, chaises Louis XVI. Sur le mur, une fontaine murale en faïence et six des douze gravures réalisées par Maurice Sand pour illustrer les Légendes rustiques de sa mère. Sur la table, des assiettes en porcelaine de Creil-Montereau à décor de fraisier et des verres en cristal jaune et bleu offerts par Frédéric Chopin. Les cartons désignant les convives ont été installés par Aurore Sand pour un dîner imaginaire auquel assistent George Sand (qui préside à l'anglaise), Tourgueniev, Flaubert, Dumas fils, Maurice Sand…

C'est là, en 1849, que se déroula un dîner pour l'anniversaire de la révolution de 1848 : "Nous avons eu aussi notre fête pour l'anniversaire de la Révolution. Toute la famille Fleury est venue dîner avec nous, avec Périgois et Angèle, Jules Néraud et Planet. Nous allions être treize à table, lorsque le judicieux Borie et le prudent Sylvain Bernardet s'en sont avisés et on a couru chercher le père Aulard pour faire le 14ème. Par les soins de l'ingénieux Lambert, un vase de fleurs a occupé le milieu de la table et, au milieu des jacynthes et des narcisses fraîchement écloses, s'élevait entre deux drapeaux tricolores un petit bonnet qui n'était pas blanc du tout. Cet insigne séditieux a mis tout le monde en joie, même le père Néraud, et, après le dîner, on a trouvé le théâtre dressé au salon. Maurice et Lambert nous ont donné une repréentation de marionnettes, avec prologue improvisé pour la circonstance. Cela a eu un succès prodigieux." (lettre à CharlesDuvernet)

Comment 14 convives ont-ils pu tenir autour de cette table ?

jn-1976

LE GRAND SALON

Il est décoré de papiers peints bleutés à motifs fleuris, pourvu d'une cheminée et de fauteuils Louis XVI. C'est là que George Sand réunissait ses amis. Le cartonnier à archives est celui de Dupin de Francueil, qui fut fermier général.

Des portraits de famille sur les murs : George Sand à 34 ans (au début de sa liaison avec Chopin) - le maréchal de Saxe (son arrière-grand-père) - Aurore de Koenigsmarck (dont Pierre Benoît fera l’héroïne de son roman Koenigsmark en 1917) - les deux grands parents Dupin de Francueil - Maurice, le père (mais il n’y a pas de portrait de sa mère, Sophie-Victoire Delaborde) - Maurice, Lina et leurs filles Aurore et Gabrielle.

Le petit piano droit a été acheté en 1849 par l'entremise de la cantatrice Pauline Viardot (il n'a pas été utilisé par Frédéric Chopin). George Sand lui a écrit à cette occasion: "Mon petit piano est délicieux. Pourquoi n'y avez-vous pas fourré un petit bout de votre voix pour me chanter le Mozart que je lis des yeux en pendant à vous?"

La table faite par le menuisier Pierre Bonnin avec le bois d'un merisier du jardin : "C'est une grande, une vilaine table. C'est Pierre Bonnin, le menuisier du village, qui l'a faite, il y a tantôt vingt ans. Il l'a faite avec un vieux merisier du jardin. Elle est longue, elle est ovale : il y a place pour beaucoup de monde. Elle a des pieds à mourir de rire ; des pieds qui ne pouvaient sortir que du cerveau de Pierre Bonnin, grand inventeur de formes incommodes et inusitées. Enfin c'est une table qui ne paie pas de mine, mais c'est une solide, une fidèle, une honnête table. Elle n'a jamais voulu tourner ; elle ne parle pas, elle n'écrit pas, elle n'en pense peut-être pas moins… Si c'est un être, c'est un être passif, une bête de somme. Elle a prêté son dos patient à tant de choses ! Écritures folles ou ingénieuses, dessins charmants ou caricatures échevelées, peinture à l'aquarelle ou à la colle, maquettes de tout genre, études de fleurs d'après nature, à la lampe, croquis de chic ou souvenirs de la promenade du matin, préparations entomologiques, cartonnage, copie de musique, prose épistolaire de l'un, vers burlesques de l'autre, amas de laines et de soies de toutes couleurs pour la broderie, appliques de décors pour un théâtre de marionnettes, costumes ad hoc, parties d'échecs ou de piquet, que sais-je ? tout ce que l'on peut faire à la campagne, en famille, à travers la causerie, durant les longues veillées de l'automne et de l'hiver." [Autour de la table]

jn-1976

EDMOND PLAUCHUT – "A droite, est le salon ; il a toujours eu grand air avec son plafond élevé d'où descendait un beau lustre de Venise, ses larges fenêtres ouvrant sur le parc, ses vieux meubles Louis XVI, ses tapisseries disparaissant sous des appliques dorées d'un grand style, sous des tableaux dont les plus remarqués étaient des esquisses de Delacroix et un portrait au pastel du maréchal de Saxe par Latour. Sur la cheminée, des fleurs et des branchages renouvelés souvent, deux vases en porcelaine blanche, très vieux chine ; dans les angles, deux pianos de Pleyel ; l'un fort ancien, très simple, fut souvent touché par Chopin quand, malade, il vint à Nohant, dans l'espoir d'y guérir la phtisie qui le minait dès l'enfance et dont il devait bientôt mourir ; l'autre, très grand, de fabrication récente, sur lequel chanta madame Pauline Viardot et où ses filles, Marianne et Claudie, très jeunes, piochèrent leurs premières gammes."

LA CHAMBRE DE MARIE-AURORE DE SAXE

Boiseries Louis XVI tirant sur le Louis-Philippe - Bergères médaillon - Lit à la polonaise - Commode en marqueterie attribuée à Jacques Bircklé, ébéliste de la Cour.

- Ce fut la chambre de Mme Dupin de Francueil (née Marie-Aurore de Saxe) où elle mourut (le 26 décembre 1821)

- Ensuite la chambre des jeunes époux Dudevant, Aurore et Casimir, de 1822 à 1828 (jusqu'à la naissance de Solange, dont Casimir ne pouvait être le père!)

- Puis la chambre d'Aurore, puis celle de Maurice, puis celle de Solange

- Elle servit ensuite de chambre d'amis (pour Liszt et Marie d'Agoult* en 1837, pour Solange et son mari le sculpteur Clésinger, pour Delacroix, Pauline Viardot...)

* George Sand a écrit dans son Journal intime : "La chambre d'Arabella est au rez-de-chaussée sous la mienne. Là est le beau piano de Franz, au-dessous de la fenêtre d'où le rideau de verdure des tilleuls m'apparaît, la fenêtre d'où partent es sons que l'Univers voudrait entendre et qui ne font de jaloux ici que les rossignols. Quand Franz joue du piano, je suis soulagée. Toutes mes peines se poétisent, tous mes instincts s'exaltent. Il fait surtout vibrer la note généreuse." (éd. Pléiade II, 980)

jn-1976

LE BOUDOIR

Décor Louis XVI de Péarron de Serennes, constructeur de la maison (voir les initiales au-dessus des portes) - Harpe de Mme Dupin de Francueil et meuble hollandais - Après la naissance de sa fille Solange en 1828, elle s'y installe la nuit pour veiller sur sa fille qui dort dans la chambre voisine et pour écrire; c'est là qu'elle écrivit Indiana et Valentine, "le nez dans la petite armoire qui me servait de bureau" (Hist, IV,14).

"Ce petit boudoir était si petit qu'avec mes livres, mes herbiers, mes papillons et mes cailloux, il n'y avait pas de place pour un lit. J'y suppléais par un hamac. Je faisais mon bureau d'une armoire qui s'ouvrait en manière de secrétaire et qu'un cricri, que l'habitude de me voir avait apprivoisé, occupa longtemps avec moi. Il y vivait de mes pains à cacheter, que j'avais soin de choisir blancs, dans la crainte qu'il ne s'empoisonnât. Un soir, ne l'entendant plus remuer et ne le voyant pas venir, je le cherchai partout. Je ne trouvai de mon ami que les deux pattes de derrière entre la croisée et la boiserie. Il ne m'avait pas dit qu'il avait l'habitude de sortir. La servante l'avait écrasé en fermant la fenêtre." (Hist. IV,12)

On voit les anneaux d'accrochage du hamac - Elle mesurait la taille de ses enfants par des encoches sur le chambranle - C'est par la porte-fenêtre qu'entra Jules Sandeau deux nuits de l'automne 1831 ["Il était là, dans mon cabinet, dans mes bras, heureux, battu, embrassé, mordu, criant, pleurant, riant. C'était une rage de joie comme jamais, je crois, nous ne l'avions éprouvée…"]

Plus tard, à partir de 1867, George Sand se fera aménager une véritable chambre et un bureau au premier étage.

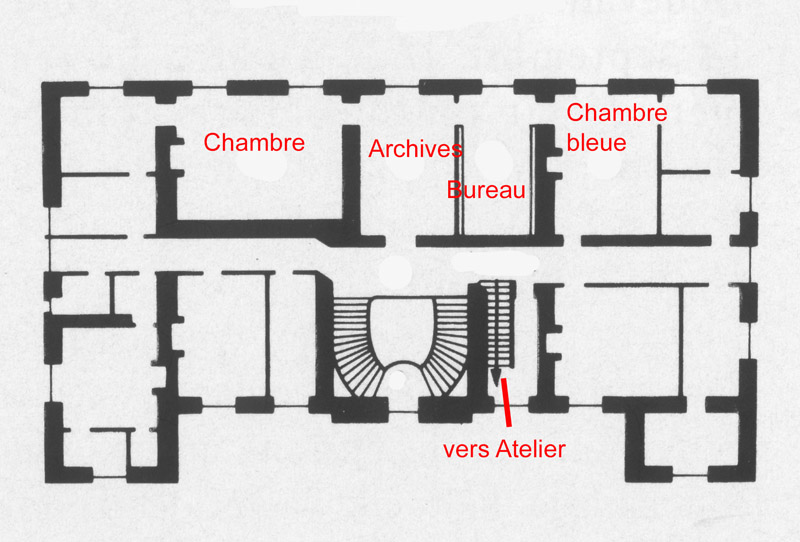

A L’ETAGE

sud

..est + ouest

nord

PIÈCES DIVERSES

Dans la partie nord, de gauche à droite : un cabinet de toilette, la chambre de Lina Dudevant-Sand et celle d'Edmond Planchut, l'ami de la famille. De part et d'autre du grand escalier, deux petites chambres: à droite, la chambre dite « des Papillons », une petite chambre et la chambre dite « Tour du Nord ».

Dans la partie sud, le cabinet de toilette de Gabrielle Sand et une ancienne garde-robe. On y a installé des vitirines présentant des objets antiques offert par le grand-père de Lina Calamatta. Lingerie et garde-robe (avec deux portraits de Gabrielle).

LA CHAMBRE AU SUD-OUEST (dite "chambre bleue")

jn-1976

Cette chambre a été celle d'Alexandre Manceau de 1852 à 1864

George Sand l'occupe pendant dix ans, de 1867 à sa mort en 1876 (c'est là qu'elle est morte). "Je me suis tapissée en bleu tendre, parsemé de médaillons blancs où dansent de petits personnages mythologiques." (lettre de janvier 1867). Elle y avait placé des portraits de Maurice de Saxe, de sa grand-mère, de son père, de Maurice et Soloange (par Pauline Viardot) et des photos de ses petites-filles Aurore et Gabrielle.

Cette chambre est occupée par Aurore Lauth-Sand jusqu'en 1909.

LA CHAMBRE AU NORD-EST

Ce fut longtemps la chambre de Jean-François Deschartres, le précepteur des deux enfants. Maurice s'y installe en 1846 jusqu'à son mariage. Puis elle devient la chambre de son épouse Lina.

jn-1976

LA CHAMBRE AU SUD-EST

C'est la chambre d'Aurore avant son mariage. Elle la retrouve en 1837 quand Casimir et elle font chambre à part.

"Il est sept heures du matin. Je ne suis pas encore couchée. Le temps est magnifique aujourd'hui. La couleur renaît avec le soleil, la verdure enveloppée dans les brouillards éclate ce matin, comme si elle était née cette nuit. Les rossignols chantent à gorge déployée. L'horizon est pur, l'air est doux, les parfums montent..." (lettre à Michel de Bourges, mai 1837)

Elle la quitte en 1867 pour la "chambre bleue". Ses petites-filles y couchent avec leur nourrice.

Puis Gabrielle l'occupe de 1892 à 1909. La décoration actuelle à thèmes japonais a été ajoutée par Gabrielle Sand, passionnée par l'Extrême-Orient. Les papiers peints à motifs représentant des oiseaux échassiers et le mobilier en bambou sont de style Art déco. Ils ont été restaurés en 1998.

La chambre est ensuite occupée par Aurore Lauth-Sand de 1909 jusqu'à sa mort en 1961.

wiki-Eunostos

LE BUREAU ET LE CABINET D'ARCHIVES

Les deux pièces occupées par le bureau de George Sand et par un cabinet d'archives ont été aménagées sur l'emplacement de la chambre de Frédéric Chopin entre 1839 et 1846, pendant sa liaison avec la romancière (on voit dans le couloir les portes capitonnées, que George Sand a fait poser pour que Chopin puisse travailler sans être dérangé par les bruits de la maison).

Chopin selon GS : "Sa création était spontanée, miraculeuse. Il la trouvait sans la chercher, sans la prévoir. Elle venait sur son piano soudaine, complète, sublime, ou elle se chantait dans sa tête pendant une promenade, et il avait hâte de se la faire entendre à lui-même en la jetant sur l'instrument. Mais alors commençait le labeur le plus navrant auquel j'aie jamais assisté. C'était une suite d'efforts, d'irrésolutions et d'impatiences pour ressaisir certains détails du thème de son audition : ce qu'il avait conçu tout d'une pièce, il l'analysait trop en voulant l'écrire, et son regret de ne pas le retrouver net, selon lui, le jetait dans une sorte de désespoir. Il s'enfermait dans sa chambre des journées entières, pleurant, marchant, brisant ses plumes, répétant et changeant cent fois une mesure, l'écrivant et l'effaçant autant de fois, et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Il passait six semaines sur une page pour en revenir à l'écrire telle qu'il l'avait tracée du premier jet." [Histoire de ma vie]

Après sa rupture avec Chopin, George Sand a fait ajouter une cloison pour former deux pièces :"Je t'avertis que la maison d'ici est sens dessus dessous, parce qu'on me fait une bibliothèque et un cabinet de travail. Ne compte pas sur toutes tes aises et moque-toi-z-en d'avance" (lettre à Solange de 1861)

Cabinet d'archives avec une série de placards, une petite table, un canapé, des chaises et un bureau, avec une bibliothèque et un meuble abritant ses collections liées aux sciences naturelles (fossiles, minéraux...)

jn-1976

AU GRENIER

L'ATELIER DE MAURICE SAND

L'atelier a été aménagé en 1852, avec deux grandes fenêtres qui défigurent le bâtiment à l'extérieur. Maurice en a fait un "cabinet de curiosités" avec ses collections de papillons, de minéraux, de coquillages et de coraux...

On y voit la suite des illustrations des Légendes rustiques (Les Trois hommes de pierre, Le Lupeux, le Moine des Étangs-Brisses)

EDMOND PLAUCHUT – Au-dessus des chambres formant l'unique étage du château, s'étendent de vastes greniers bourrés jadis de décors, de costumes militaires de la Grande Armée, de collections géologiques et entomologiques, et un immense atelier dans lequel Eugène Lambert croqua son premier chat, Édouard Cadol pleura sur la mort violente de l'héroïne de son premier roman, et où Delacroix esquissa quelques-unes de ses toiles. Lambert, compagnon de classe de Maurice, venu à Nohant pour y passer les vacances, y resta quinze ans. Cadol n'y resta que onze mois.

LE JARDIN ET LE PARC

"La maison, demi-château, a bonne figure avec ses lierres et ses vieilles murailles grises au milieu d'un vaste enclos, moitié parc, moitié jardin." (Théophile Gautier)

Le jardin et le parc de Nohant ont été "réhabilités" par l'architecte paysagiste Isabelle Auricoste aidée de l'historienne d'art Monique Mosser.

Le parc s'ouvre par deux grands cèdres plantés à la naissance des enfants de George Sand, Maurice (1823) et Solange (1828). Le bassin derrière les deux arbres date de 1896.

Un verger, une roseraie, un "fleuriste", un petit bois dans l'esprit romantique et le cimetière, tout y évoque l'écrivain. Le parc historique de 6 hectares, propriété de l'État depuis 1961, a fait l'objet d'une restauration minutieuse. Cette réhabilitation vise à mettre simultanément en valeur l'atmosphère du parc de l'enfance de George Sand et les tracés et plantations auxquels contribua l'écrivain. Deux influences de style s'y opposent : le XVIIIe siècle avec les idées d'utopie champêtre et le point «naturaliste» du milieu du XIXe siècle.

On découvre successivement la cour d'honneur ombragée par un grand if, puis une allée bordée de pivoines qui conduit à la roseraie avec rosiers grimpants et plantes annuelles. Le potager et le verger occupent chacun une grande parcelle, séparés par une allée bordée de plantes vivaces. De vieux fruitiers sont disposés sur une prairie fauchée. Derrière, un allée traverse le parc boisé, entre la pinède et le bosquet, pour mener à l'étang. Enfin, le jardin des cèdres et le jardin des parfums (chèvrefeuilles, clématites et weigelias) rappellent que l'endroit reste propice à la flânerie et à l'inspiration.

– Les éditions Albin Michel ont publié en 1995 un ouvrage abondamment illustré Le Jardin romantique de George Sand, avec des textes de Christiane Sand, Aurore Sand, Gilles Clément.

– En 2004, un colloque s'est tenu à Clermont-Ferrand sur le thème "Fleurs et jardins dans l'oeuvre de George Sand" avec, en particulier, une étude de Damien Zanone : "Scènes de jardin dans Histoire de ma vie: Nohant où le jardin de l'âme".

|

|

wiki-SiefkinDR

GS préfère aux « jardins arrangés » la nature laissée à elle-même :

"Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet abandon de certaines parties, et je classerais volontiers les végétaux en deux camps, ceux que l'homme altère et transforme pour son usage et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tant que vous voudrez les premiers. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent. Vous suivez l'équilibre naturel, vous créez et détruisez. Mais n'abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art, ces "mauvaises herbes", comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères certains, durables et – que l'on en fasse ou non une espèce nouvellement observée et classée – ce caractère persiste avec le milieu qui l'a produit. La passion de l'horticulture fait tant de progrès que peu à peu tout les types primitifs disparaîtront peut-être comme a disparu le type primitif du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la forêt cachent et protègent le jardin naturel. J'en ai découvert plus d'un, et même assez près des endroits habités. Un taillis épineux, un coin inondé par le cours égaré d'un ruisseau les avaient conservés vierges de pas humain. Dans ces cas-là je me garde bien de faire part de ces trouvailles : on dévasterait tout."

("Le pays des anémones" dans Nouvelles lettres d'un voyageur, 1877, p. 48)

Ne pas toucher au jardin

En 1815, la comtesse Marie-Thérèse de Bérenger du Gua, née Le Gendre de Vilmorin, s'est réfugiée à Nohant. Profitant de la maladie de la grand-mère, elle décide de refaire tout le jardin. La petite Aurore n'apprécie pas du tout..

"Mme de Bérenger était fort active et ne pouvait rester en place. Elle se croyait très habile à lever ou à rectifier le plan d'un jardin ou d'un parc, et elle n'eut pas plutôt vu notre vieux jardin régulier qu'elle se mit en tête de le transformer en jardin anglais : c'était une idée saugrenue, car, sur un terrain plat, ayant peu de vue et où les arbres sont très lents à pousser, ce qu'il y a de mieux à faire c'est de conserver précieusement ceux qui s'y trouvent, de planter pour l'avenir, de ne point ouvrir de clairières qui vous montrent la pauvreté des lignes environnantes ; c'est surtout, lorsqu'on a la route en face et tout près de la maison, de se renfermer autant que possible derrière des murs ou des charmilles pour être chez soi. Mais nos charmilles faisaient horreur à madame de Bérenger, nos carrés de fleurs et de légumes qui me paraissaient si beaux et si riants, elle les traitait de jardin de curé. Voilà donc cette bonne dame à l'œuvre ; elle mande une vingtaine d'ouvriers, et de sa fenêtre dirige l'abattage, élaguant ici, détruisant là, et cherchant toujours un point de vue qui ne se trouva jamais, parce que, si des fenêtres du premier étage de la maison la campagne est assez jolie, rien ne peut faire que, dans ce jardin, de plain-pied avec cette campagne, on ne la voie pas de niveau et sans étendue. Il aurait fallu exhausser de cinquante pieds le sol du jardin, et chaque ouverture pratiquée dans les massifs n'aboutissait qu'à nous faire jouir de la vue d'une grande plaine labourée. On élargissait la brèche, on abattait de bons vieux arbres qui n'en pouvaient mais ; madame de Bérenger traçait des lignes sur le papier, tendait de sa fenêtre des ficelles aux ouvriers, criait après eux, montait, descendait, retournait, s'impatientait et détruisait le peu d'ombrage que nous avions, sans nous faire rien gagner en échange. Enfin elle y renonça, Dieu merci, car elle eût pu faire table rase. Il a fallu une trentaine d'années pour faire disparaître le dégât causé chez nous par madame de Bérenger, et pour refermer les brèches de ses points de vue." (H.V., I, 749)

Constructions enfantines dans le parc de Nohant

"Il y a dans notre enclos un petit bois planté de charmilles, d'érables, de frênes, de tilleuls et de lilas. Ma mère choisit un endroit où une allée tournante conduit à une sorte d'impasse. Elle pratiqua – avec l'aide d'Hippolyte, de ma bonne, d'Ursule et de moi – un petit sentier dans le fourré, qui était alors fort épais. Ce sentier fut bordé de violettes, de primevères et de pervenches qui, depuis ce temps-là, ont tellement prospéré qu'elles ont envahi presque tout le bois. L'impasse devint donc un petit nid où un banc fut établi sous les lilas et les aubépines, et l'on allait étudier et répéter là ses leçons pendant le beau temps. Ma mère y portait son ouvrage, et nous y portions nos jeux, surtout nos pierres et nos briques pour construire des maisons, et nous donnions à ces édifices, Ursule et moi, des noms pompeux. C'était le château de la fée, c'était le palais de la Belle au bois dormant, etc. Voyant que nous ne venions pas à bout de réaliser nos rêves dans ces constructions grossières, ma mère quitta un jour son ouvrage et se mit de la partie. « Ôtez-moi, nous dit-elle, vos vilaines pierres à chaux et vos briques cassées. Allez me chercher des pierres bien couvertes de mousse, des cailloux roses, verts, des coquillages, et que tout cela soit joli, ou bien je ne m'en mêle pas. » Il y avait à la maison un âne, le meilleur âne que j'aie jamais connu. […] L'âne fut mis par nous en réquisition, et il rapportait chaque jour dans ses paniers une provision de pierres pour notre édifice. Ma mère choisissait les plus belles ou les plus bizarres et, quand les matériaux furent rassemblés, elle commença à bâtir devant nous avec ses petites mains fortes et diligentes, non pas une maison, non pas un château, mais une grotte en rocaille." [Histoire de ma vie, I, 631]

"Plus tard, je voulus élever un autel à Corambé [un personnage que GS enfant avait imaginé et auquel elle rendait un culte]. J'avais d'abord pensé à la grotte en rocaille qui subsistait encore, quoique ruinée et abandonnée ; mais le chemin en était trop connu et trop fréquenté. Le petit bois du jardin offrait alors certaines parties d'un fourré impénétrable. Les arbres encore jeunes n'avaient pas étouffé la végétation des aubépines et des troènes qui croissaient à leur pied, serrés comme les herbes d'une prairie. Dans ces massifs qui côtoyaient les allées de charmille, j'avais donc remarqué qu'il en était plusieurs où personne n'entrait jamais et où l'œil ne pouvait pénétrer durant la saison des feuilles. Je choisis le plus épais, je m'y frayai un passage et je cherchai dans le milieu un endroit convenable. Il s'y trouva, comme s'il m'eût attendue. Au centre du fourré s'élevaient trois beaux érables sortant d'un même pied, et la végétation des arbustes, étouffés par leur ombrage, s'arrondissait à l'entour pour former comme une petite salle de verdure. La terre était jonchée d'une mousse magnifique, et, de quelque côté qu'on portât les yeux, on ne pouvait rien distinguer dans l'interstice des broussailles à deux pas de soi. J'étais donc là aussi seule, aussi cachée qu'au fond d'une forêt vierge, tandis qu'à trente ou quarante pieds de moi couraient des allées sinueuses où l'on pouvait passer et repasser sans se douter de rien. Il s'agissait de décorer à mon gré le temple que je venais de découvrir. Pour cela je procédai comme ma mère me l'avait enseigné. Je me mis à la recherche des beaux cailloux, des coquillages variés, des plus fraîches mousses. J'élevai une sorte d'autel au pied de l'arbre principal, et au-dessus je suspendis une couronne de fleurs que des chapelets de coquilles roses et blanches faisaient descendre comme un lustre des branches de l'érable. Je coupai quelques broussailles, de manière à donner une forme régulière à la petite rotonde, et j'y entrelaçai du lierre et de la mousse de facon à former une sorte de colonnade de verdure avec des arcades, d'où pendaient d'autres petites couronnes, des nids d'oiseaux, de gros coquillages en guise de lampes, etc. Enfin je parvins à faire quelque chose qui me parut si joli que la tête m'en tournait et que j'en rêvais la nuit." [H.V., I, 819]

GS aimait jardiner :

"Je vis dehors, à l'air, tant que la faim ou le froid de la nuit ne me forcent pas à rentrer. Je fais faire beaucoup de travaux de jardinage […] pour avoir un prétexte de rester en sabots au milieu des pierres et de la terre fraîche, béatitude stupide où je me plonge avec délices sans savoir pourquoi." (lettre à Hetzel du 15 novembre 1845)

A 50 ans, elle construit une rocaille avec sa petite fille Nini, la fille de Solange, qui a environ 5 ans.

"Je travaille à la terre, quatre ou cinq heures par jour, avec une passion d'abrutie, et j'ai fait un jardin à ma fantaisie dans mon petit bois. Un jardin de pierres, de mousse, de lierre, de tombeaux, de coquillages, de grottes, ça n'a pas le sens commun, mais tout ce que j'y remue de pierres, de souches, d'arrosoirs, de brouettées de sable et de terre, tout ce que j'y rêvasse de comédies, de romans, de riens, de flâneries intellectuelles est fabuleux. J'ai commencé par une rocaille pour ma petite-fille et j'en suis à envahir un terrain qui ne s'arrête pas. Elle m'aide, comme un vrai petit cheval. Elle bêche, elle ratisse. Elle se fait un petit corps de fer. Toute ma journée est donc un tête à tête avec elle et, après six mois de courbature renouvelée tous les jours malgré la chaleur, le froid, la pluie, je suis arrivée à être infatigable et à peu près insensible à l'atmosphère. J'ai tenu bon dans la neige quand le jardinier et les ouvriers renonçaient à leur ouvrage. C'est que je travaille avec la tête autant qu'avec le corps. C'est une rage et je tourne positivement à la monomanie." (Lettre à l'éditeur Pierre-Jules Hetzel du 12 janvier 1854).

"Je travaille tous les jours à mon petit Trianon: je brouette des cailloux, j'arrache et je plante du lierre; je m'éreinte dans un jardin de poupée et cela me fait dormir et manger on ne peut mieux." (à Mme de Bertholdi, 28 octobre 1853).

Trois jours après, elle écrit dans l'Écho de l'Indre : "Je me livre au jadinage avec furie, par tous les temps, cinq heures par jour, avec Nini à côté de moi, piochant et brouettant aussi. Cela m'abrutit beaucoup et la preuve c'est que, tout en bêchant et ratissant, je me mets à faire des vers".

Le jardin de Nohant a tenu une place importante dans sa sensibilité :

"Je me souviens d'un jour où, révoltée d'injustices sans nom qui, dans ma vie intime, m'arrivaient tout à coup de plusieurs côtés à la fois, je m'en allai pleurer dans le petit bois de mon jardin de Nohant, à l'endroit où jadis ma mère faisait pour moi et avec moi ses jolies petites rocailles. J'avais alors environ quarante ans. […] Il se fit là en moi une grande révolution: à ces deux heures d'anéantissement succédèrent deux ou trois heures de méditation et de rassérénement dont le souvenir est resté net en moi comme une chose décisive en ma vie." (Histoire de ma vie, Pléiade, II, 439)

Dans le parc, un banc lui rappelle Jules Sandeau que GS a rencontré au château du Coudray à Verneuil-sur-Igneraie : « Il y a une place que j'affectionne surtout. C'est un banc placé dans un joli bois qui fait partie de mon jardin. C'est là que pour la première fois nos cœurs se révélèrent tout haut l'un à l'autre, c'est là que nos mains se rencontrèrent pour la première fois. C'est là aussi que plusieurs fois il vint s'asseoir en arrivant de La Châtre, tout haletant, tout fatigué dans un jour de soleil et d'orage. Il y trouvait mon livre et mon foulard et, quand j'arrivais, il se cachait dans une allée voisine et je voyais son chapeau gris et sa canne sur le banc… » (lettre à Émile Regnault, mai 1831)

Le peintre Auguste Charpentier, en avril 1838 à Nohant,

a peint George Sand parée de fleurs de son jardin.

George Sand s'est intéressée à la botanique

C'est d'abord dans le parc de Nohant, puis dans les prairies de la Vallée Noire, puis dans la vallée de la Creuse autour de Gargilesse que George Sand a acquis une véritable compétence en botanique, en entomologie et en géologie : "Je savais très bien dans quel blé poussaient les plus belles nielles et les plus belles gesses sauvages, dans quelle haie je trouverais des coronilles et des saxifrages, dans quel pré des mousserons ou des morilles, sur quelles fleurs, au bord de l'eu, se posaient les demoiselles vertes et les petits hannetons bleus." (Histoire de ma vie)

Initiée par un voisin, Ajasson de Grandsagne, et un ami, Jules Néraud dit "le Malgache", elle constitua un riche herbier et des collections d'insectes et les minéraux.

LE CIMETIÈRE

Étranges pratiques de son père et de son précepteur

La mère de George Sand mit au monde un enfant, qui mourut à l’âge de trois mois, en 1808. Dans sa douleur, après l’enterrement, elle s’imagina que l’enfant avait été enterré en état de léthargie, mais vivant.

Mon père combattit d'abord cette pensée, mais peu à peu elle le gagna aussi, et regardant à sa montre : "Il n'y a pas de temps à perdre, dit-il ; il faut que j'aille chercher cet enfant ; ne fais pas de bruit, ne réveillons personne, je te réponds que dans une heure tu l'auras."

Il se lève, s'habille, ouvre doucement les portes, va prendre une bêche et court au cimetière, qui touche à notre maison et qu'un mur sépare du jardin ; il approche de la terre fraîchement remuée et commence à creuser. Il faisait sombre, et mon père n'avait pas pris de lanterne. Il ne put voir assez clair pour distinguer la bière qu'il découvrait, et ce ne fut que quand il l'eut débarrassée en entier, étonné de la longueur de son travail, qu'il la reconnut trop grande pour être celle de l'enfant. C'était celle d'un homme de notre village qui était mort peu de jours auparavant. Il fallut creuser à côté, et là, en effet, il retrouva le petit cercueil. Mais, en travaillant à le retirer, il appuya fortement le pied sur la bière du pauvre paysan, et cette bière, entraînée par le vide plus profond qu'il avait fait à côté, se dressa devant lui, le frappa à l'épaule et le fit tomber dans la fosse. Il a dit ensuite à ma mère qu'il avait éprouvé un instant de terreur et d'angoisse inexprimable en se trouvant poussé par ce mort, et renversé dans la terre sur la dépouille de son fils. Il était brave, on le sait de reste, et il n'avait aucun genre de superstition. Pourtant il eut un mouvement de terreur, et une sueur froide lui vint au front. Huit jours après, il devait prendre place à côté du paysan, dans cette même terre qu'il avait soulevée pour en arracher le corps de son fils.

Il recouvra vite son sang-froid, et répara si bien le désordre que personne ne s'en aperçut jamais. Il rapporta le petit cercueil à ma mère et l'ouvrit avec empressement. Le pauvre enfant était bien mort, mais ma mère se plut à lui faire elle-même une dernière toilette. On avait profité de son premier abattement pour l'en empêcher. Maintenant, exaltée et comme ranimée par ses larmes, elle frotta de parfums ce petit cadavre, elle l'enveloppa de son plus beau linge et le replaça dans son berceau pour se donner la douloureuse illusion de le regarder dormir encore.

Elle le garda ainsi caché et enfermé dans sa chambre toute la journée du lendemain, mais la nuit suivante, toute vaine espérance étant dissipée, mon père écrivit avec soin le nom de l'enfant et la date de sa naissance et de sa mort sur un papier qu'il plaça entre deux vitres et qu'il ferma avec de la cire à cacheter tout autour.

Étranges précautions qui furent prises avec une apparence de sang-froid, sous l'empire d'une douleur exaltée. L'inscription ainsi placée dans le cercueil, ma mère couvrit l'enfant de feuilles de roses, et le cercueil fut recloué et porté dans le jardin, à l'endroit que ma mère cultivait elle-même, et enseveli au pied du vieux poirier. (Histoire de ma vie, I, 590)

En 1821, la veille de l’enterrement de sa grand-mère, son précepteur Deschartres persuade la jeune fille d’aller la nuit dans le cimetière pour ouvrir le cercueil de son père mort depuis 13 ans, prendre le squelette et lui donner un baiser.

Dans la nuit, Deschartres vint m'appeler; il était fort exalté et me dit d'une voix brève : «Avez-vous du courage ? Ne pensez-vous pas qu'il faut rendre aux morts un culte plus tendre encore que celui des prières et des larmes ? Ne croyez-vous pas que de là-haut ils nous voient et sont touchés de la fidélité de nos regrets ? Si vous pensez toujours ainsi, venez avec moi.»

Il était environ une heure du matin. Il faisait une nuit claire et froide. Le verglas, venu par-dessus la neige, rendait la marche si difficile, que, pour traverser la cour et entrer dans le cimetière qui y touche, nous tombâmes plusieurs fois.

Soyez calme, me dit Deschartres toujours exalté sous une apparence de sang-froid étrange. Vous allez voir celui qui fut votre père. Nous approchâmes de la fosse ouverte pour recevoir ma grand-mère. Sous un petit caveau, formé de pierres brutes, était un cercueil que l'autre devait rejoindre dans quelques heures.

J'ai voulu voir cela, dit Deschartres, et surveiller les ouvriers qui ont ouvert cette fosse dans la journée. Le cercueil de votre père est encore intact ; seulement les clous étaient tombés. Quand j'ai été seul, j'ai voulu soulever le couvercle. J'ai vu le squelette. La tête s'était détachée d'elle-même. Je l'ai soulevée, je l'ai baisée. J'en ai éprouvé un si grand soulagement, moi qui n'ai pu recevoir son dernier baiser, que je me suis dit que vous ne l'aviez peut-être pas reçu non plus. Demain cette fosse sera fermée. On ne la rouvrira sans doute plus que pour vous. Il faut y descendre, il faut baiser cette relique. Ce sera un souvenir pour toute votre vie. Quelque jour, il faudra écrire l'histoire de votre père, ne fût-ce que pour le faire aimer à vos enfants, qui ne l'auront pas connu. Donnez maintenant à celui que vous avez connu à peine vous-même, et qui vous aimait tant, une marque d'amour et de respect. Je vous dis que là où il est maintenant, il vous verra et vous bénira.

J'étais assez émue et exaltée moi-même pour trouver tout simple ce que me disait mon pauvre précepteur. Je n’y éprouvai aucune répugnance, je n'y trouvai aucune bizarrerie, j'aurais blâmé et regretté qu'ayant conçu cette pensée il ne l'eût pas exécutée. Nous descendîmes dans la fosse et je fis religieusement l'acte de dévotion dont il me donna l'exemple.

Ne parlons de cela à personne, me dit-il, toujours calme en apparence, après avoir refermé le cercueil et sortant avec moi du cimetière : on croirait que nous sommes fous, et pourtant nous ne le sommes pas, n'est-il pas vrai ?

— Non certes, répondis-je avec conviction. […]

Dans la journée qui suivit cette nuit d'une étrange solennité, nous conduisîmes ensemble la dépouille de la mère auprès de celle du fils. Tous nos amis y vinrent et tous les habitants du village y assistèrent. Mais le bruit les figures hébétées, les batailles des mendiants qui, pressés de recevoir la distribution d'usage, nous poussaient jusque dans la fosse pour se trouver les premiers à la portée de l'aumône, les compliments de condoléance, les airs de compassion fausse ou vraie, les pleurs bruyants et les banales exclamations de quelques serviteurs bien intentionnés, enfin tout ce qui est de forme et de regret extérieur me fut pénible et me parut irréligieux. J'étais impatiente que tout ce monde fût parti. Je savais un gré infini à Deschartres de m'avoir amenée là, dans la nuit, pour rendre à cette tombe un hommage grave et profond. (Histoire de ma vie, I, 1106)

Les tombes