<= Retour

LA ROCHE-GUYON

ET SON CHÂTEAU

HISTOIRE DE LA ROCHE-GUYON

Siège du duché (deux fois érigé en duché-pairie), La Roche-Guyon fut, sous l'Ancien Régime et jusqu'en 1848, un centre commercial important: marché aux blés du mardi (où l'on négociait aussi du bétail, de la mercerie, de la rouennerie), marché du vendredi; foire le mardi après la Saint-Barnabé (mi-juin); foire le mardi après la Sainte-Catherine (fin novembre). A l'écart des lignes de chemin de fer, au XIXe siècle, le bourg vit, peu à peu, décliner son activité économique.

La Roche-Guyon (Rupes Guidonis) tire son nom de la situation géographique de son château: la Roche de Gui, du nom des propriétaires successifs qui, du XIIe au XVe siècle, occupèrent la forteresse.

Du château original, il ne reste pratiquement rien. Il était, dit Suger, "invisible à sa surface, creusé dans une haute roche". Outre le "donjon", le château médiéval possédait au pied de la falaise une muraille encadrée de deux tours (carrée à l'ouest, ronde à l'est) et d'importantes structures troglodytiques: magasins, salles d'armes, escaliers. Reliant le tout, un escalier de soixante-douze marches taillées dans le roc.

On lit dans la Chronique de Saint-Denis : «Sur le rivage de Seyne est un tertre merveilleux sur quoy jadis fut formé un chastel trop fort et trop orgueilleux et appelé La Roche-Guyon. Si est encore si haut et féroce qu'à peine peut-on voir jusqu'au sommet. Celui qui le fist et compassa, fist, au pendant du tertre et au tranchant de la roche, une grande cave à la semblance d'une maison, qui aurait été faite par destinée. Si comme les anciens du pays cuidaient, illec si comme les fables disent, soulaient anciennement les payens prendre réponse d'Apollin, par une petite entrée, comme par un huisset.»

A la Renaissance, les Silly donnèrent de l'amplitude au château, en créant notamment les terrasses soutenues par les arcades visibles dans la cour des écuries. Le corps principal est du XVe s., la terrasse en avant est du XVIe siècle.

C'est au XVIIIe siècle que fut profondément remaniée l'architecture de l’ensemble. Ces grands travaux furent l'oeuvre du duc Alexandre de La Rochefoucauld et de sa fille la duchesse d'Enville; l'architecte Louis Villars en fut le réalisateur. Ils ajoutèrent les écuries à gauche et le pavillon à trois étages à droite.

VISITE DE LA ROCHE-GUYON

wikipedia

LE CHÂTEAU — A l'est, dominée par la falaise, se trouve la Cour d'Honneur, cernée par les communs qui furent pratiquement rasés lors de la dernière guerre. De cette cour, on accède à l'intérieur du château par une porte monumentale.

La cour du bas, dite "des Ecuries", cernée de fossés, est close par un portail aux armes des La Rochefoucauld. Observant de ce portail, on trouve successivement d'ouest en est: les écuries du XVIIIe siècle, la tour carrée du château primitif, alors qu'à l'autre extrémité de la façade la tour ronde est maintenant masquée par un bâtiment carré du XVIIIe siècle à trois étages, le pavillon Fernand. Sur la façade, supportée par les arcades du XVIe siècle et percée de nombreuses fenêtres, on remarque que les pierres de la partie proche de la tour carrée n'ont pas la même couleur que celle de l'ensemble: elles témoignent de l'énorme brêche faite en 1944 par les bombardements. A l'ouest de la tour carrée se trouvent d'autres bâtiments du XVIIIe siècle, qui abritent notamment une bibliothèque.

L’étage principal, celui qui s’ouvre sur les plus hautes fenêtres de la façade, était tout entier réservé aux réceptions. On y trouve, d'est en ouest, la salle des gardes, la salle de billard, le petit salon, puis, au-delà de la tour carrée, le grand salon, un petit boudoir, une chambre, une antichambre d'où l'on accède à la bibliothèque.

Une chapelle souterraine s'ouvre dans la cour d'honneur: en réalité ce sont trois chapelles qui forment des sortes de cryptes claires. Lamartine la décrivait ainsi, non sans exagération: « C'est une véritable catacombe affectant, dans les circonvolution caverneuses de la montagne, la forme des nefs, des choeurs, des piliers, des jubés d'une cathédrale ».

L’ÉGLISE — La première chapelle s'élevait à l'emplacement des écuries actuelles; elle fut détruite en 1402. L'église actuelle a été en majeure partie construite pendant l’occupation anglaise de la guerre de Cent Ans (1419-1445). Elle est consacrée à Saint-Samson et l'on y trouve notamment une statue en marbre de François de Silly.

LA MAIRIE — L’édifice actuel a été construit sur l'emplacement de l'ancienne halle seigneuriale, dont seuls subsistent les piliers ronds centraux. Cette mairie a été inaugurée le 8 mai 1847.

LA FONTAINE — Construite par Louis Villars, décorée par Jamay, cette fontaine porte une plaque de marbre dont l'inscription latine peut se traduire ainsi: "Cette eau amenée par le sommet des collines par différents canaux fut consacrée à l'utilité publique par Alexandre, duc de La Rochefoucauld, en 1742, sous la direction et les soins de Villars, architecte". Deux mots ont été effacés par les révolutionnaires: "ductam" (amenée), parce qu'ils l'avait traduit par "duchesse", et "dux" (duc). Cette fontaine était alimentée par un réservoir creusé dans la falaise derrière le château, dont la contenance approche les 600 m3.

LA « GABELLE » — Située à l'angle de la rue de l'Hospice et de la rue du Docteur-Duval (ancienne rue du Bac), la Gabelle est le nom donné par les habitants du village au Grenier à Sel créé par Louis XII en 1504, à la demande de Bertin de Silly.

LA SEINE — La largeur moyenne du fleuve est, à La Roche-Guyon, de 170 m. Deux ponts l’enjambèrent successivement: le premier, construit en 1840, fonctionna jusqu'en 1914; le second, inauguré en 1936, fut dynamité par le Génie français en 1940.

LES BOVES — Ces cavités, parfois très profondes, creusées dans la falaise servirent de logement, de granges et d'étables. Aujourd'hui encore de très nombreuses maisons possèdent une ou plusieurs pièces taillées dans la craie.

LES CHARRIÈRES — On appelle ainsi les rues qui, partant de la partie basse du village, gagnent les crêtes par une pente assez raide. La vieille « charrière de Gasny » traversait primitivement le bas du parc du château et la vieille « charrière des Bois » est enjambée par l’aqueduc du XVIIIe siècle, supportant la conduite qui amenait au réservoir du château l'eau venant des sources de Chérence.

HISTOIRE DU CHÂTEAU

A l’origine, il y eut ici l’un des nombreux bastions suscités par Charles le Chauve au IXe siècle pour résister aux incursions normandes. Au siècle suivant, la forteresse se retrouva sur la frontière entre le Vexin français et Normandie; mais ce n'est qu'au XIe siècle que les Normands commencèrent à convoiter le site.

Le premier incident eut lieu au debut du XIIe siècle, lorsqu'un baron normand assassina le seigneur, son épouse et ses enfants. Cet épisode est raconté dans la Vie de Louis VI le Gros de l’abbé Suger.

Du XIIe au XVe siècle, les seigneurs du lieu portèrent le nom de Gui ou Guyon, ce qui est à l'origine du toponyme (Rupes Guidonis). Au XVe siècle, le domaine tomba pendant trente ans aux mains des Anglais, puis, après la mort de Guy VII, il devint, en 1480, propriété de la famille de Silly (Bertin de Silly, maître d'Hôtel de Louis XI, ayant épousé Marie de La Roche). François Ier devait venir y faire de fréquents séjours.

Henri IV y vint aussi, attiré, quant à lui, par la beauté de la marquise de Guercheville, comtesse de La Roche-Guyon.

Cette marquise de Guercheville épousa en 1619 Charles du Plessis-Liancourt et, quarante ans plus tard, son arrière-petite-fille, Jeanne du Plessis-Liancourt, épousa François VII de La Rochefoucauld, le fils de l'auteur des Maximes. C'est donc en 1659 que le château devint la propriété des La Rochefoucauld. Et François, duc de la Rochefoucauld, l’ancien Frondeur, vint plusieurs fois chez son fils à la La Roche-Guyon, à l’époque où il préparait l’édition de ses Maximes.

Le château et son potager en 1741,

extrait de "Veue du chasteau de La RocheGuyon du costé de la rivière"

Au siècle suivant, le duc Alexandre de La Rochefoucauld fut exilé en 1744 pour dix ans sur ses terres de La Roche-Guyon: il s'occupa essentiellement de rénover entièrement le château.

On raconte, à propos de M. de La Rochecauld, une anecdote. Jadis, un couvent de bénédictins, proche du bourg de La Roche-Guyon, avait droit de prendre son bois de chauffage dans la forêt voisine du château à une seule condition: les religieux faisaient venir le bois par bateau, ce dernier s'arrêtait devant le château et un moine devait tourner autour en jouant du flageolet. Si plusieurs bateaux venaient ensemble, un seul joueur de flageolet suffisait, mais s'ils arrivaient à des heures différentes, l'opération était chaque fois à refaire. Les bénédictins demandèrent à M. de La Rochefoucauld de les dispenser de cette cérémonie. Il consentit, s'ils payaient des droits. Les moines continuèrent à jouer flageolet…

La tâche de rénovation fut poursuivie par la fille aînée du duc, la duchesse d'Enville, qui fut une grande amie des philosophes: elle reçut chez elle Choiseul, d'Alembert, Voltaire, Condorcet, Turgot. C'est elle qui donna au château son plus grand éclat.

A propos de cette duchesse d’Enville Mme du Hausset, dans ses Mémoires, raconte une anecdote qui n’est pas du meilleur goût. «Mme la duchesse d’Enville est une femme singulière qui aime beaucoup jouer à la loterie royale de France. Ces jours derniers, elle a rêvé que, pour être heureuse, il fallait faire choisir ses numéros par un fou ; en conséquence, elle va aux Petites-Maisons et prie les chefs de lui en faire venir un, mais assez raisonnable pour qu’il puisse causer avec elle. Le fou venu, elle lui explique ce qu’elle désire et le prie de lui nommer trois numéros. le devin, très gravement, demande une plume et de l’encre, écrit trois numéros, puis, montrant le papier à la duchesse : « Lisez, Madame, étudiez bien ces numéros ; les savez-vous par cœur ? — Oui, monsieur. » Alors il en fit trois parts, les plia en petites boules, les avala, puis ajouta : « Madame, allez les prendre ; c’est demain le tirage ; je vous réponds que ces numéros sortiront et feront un terne ; je ne vous garantis pas qu’il soit sec. » Tous les spectateurs de la scène rirent beaucoup et jugèrent que le plus fou des deux n’était pas le prisonnier.»

La duchesse d’Enville sut s'attirer la sympathie de tous et, quand elle fut emprisonnée à la Révolution, les habitants du pays intervinrent auprès du Tribunal révolutionnaire pour la faire libérer.

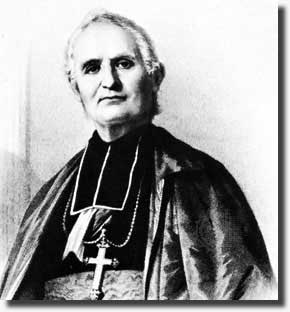

En 1816, le domaine passa au duc Louis-François de Rohan-Chabot, qui devait le garder pendant une douzaine d'années. Le duc de Rohan perdit sa femme dans des conditions atroces: elle fut brûlée vive alors que, en robe de bal, elle s'était trop approchée d'une cheminée. Le duc, à la suite de ce deuil, décida de se faire prêtre. En 1829, quand il fut nommé archevêque de Besançon, le duc vendit terres et château à François de La Rochefoucauld-Liancourt. En 1830, il était cardinal.

LES VISITEURS DU DUC DE ROHAN

L’abbé-duc de Rohan avait transformé son château de La Roche-Guyon en une sorte de séminaire où la piété était un peu ostentatoire et où il fut de bon ton de venir faire retraite. Pour pouvoir loger tous ses hôtes, il avait fait surélever d'un étage les bâtiments de la façade. Il avait aussi fait agrandir et réaménager une très ancienne chapelle creusée dans le rocher où les offices se célébraient avec une pompe d'une religiosité très romantique. Y furent reçus Hugo, Lammenais, Lacordaire, Montalembert, Berryer, etc. A La Roche-Guyon, furent accueillis également de nombreux séminaristes, parmi lesquels le jeune Félix Dupanloup. Lamartine y fit plusieurs séjours, en particulier à la semaine sainte de 1819.

Voici comment Lamartine raconte son passage à La Roche-Guyon: «M. le duc de Rohan aimait les vers et M. le duc de Montmorency lui ayant récité quelques strophes de moi, il désira me connaître. Il possédait à la Roche-Guyon, sur le rivage escarpé de la Seine, une résidence presque royale de sa famille; le principal ornement du château etait une chapelle creusée dans le roc, véritable catacombe, affectant la forme des nefs, des choeurs, des piliers, des jubés d'une cathédrale, Il m'engagea à aller y passer la semaine sainte et m'y conduisit lui-même. J'y trouvai une réunion de jeunes gens quii sont devenus, pour la plupart, des hommes éminents, Le service religieux, volupté pieuse du duc de Rohan, se faisait tous les jours dans cette chapelle avec une pompe, un luxe et des enchantements sacrés qui enivraient de jeunes imaginations.»

Félix Dupanloup rapporta plus tard, d'une plume un peu ironique, un souvenir qu'il avait gardé de Lamartine : «Dans une de ses visites, M. de Lamartine lut une tragédie inédite; elle enleva tous les suffrages comme poésie, mais non comme pièce dramatique: on jugea que l'action était trop faible pour le théâtre, Aussitôt Lamartine, déchirant superbement le manuscrit, le jeta dans le foyer; c'était la tragédie complète de Saül; il en avait ailleurs une copie...»

Chateaubriand s’est un peu moqué du duc de Rohan dans ses Mémoires (III, 29, 17): «Le duc de Rohan était fort joli, il roucoulait la romance, lavait de petites aquarelles et se distinguait par une étude coquette de toilette. Quand il fut abbé, sa pieuse chevelure, éprouvée au fer, avait une élégance de martyr. Il prêchait à la brune, dans des oratoires sombres, devant des dévotes, ayant soin, à l'aide de deux ou trois bougies artistement placées, d'éclairer en demi-teinte, comme un tableau, son visage pâle. Il chantait la Préface à faire pleurer. Il n'allait point, comme saint Paul, avec une parole rude, mais avec une parole emmiellée et cet abaissement adorable qui consacrait un Chabot à Dieu, tout de même qu'un simple desservant de paroisse. Guérin, faisant le portait de l'abbé-duc, lui adressait des compliments sur sa figure; l'humble confesseur lui répondit: "Si vous m'aviez vu priant!" […] La religion et la mort ont passé l’éponge sur quelques faiblesses, après tout bien pardonnables, du cardinal de Rohan. Prêtre chrétien, il a consommé à Besançon son sacrifice, secourant le malheureux, nourrissant le pauvre, vêtissant l'orphelin et usant en bonnes oeuvres sa vie, dont une santé déplorable abrégeait naturellement le cours.»

Certains étaient véritablement glacés par le climat que le duc faisait régner au château. Par exemple l'abbé Jacquemet, le futur évêque de Nantes, écrivait à sa mère: "Ma bonne mère, je t'ai écrit deux mots indéchiffrables de la Roche-Guyon. J'y ai fait le plus singulier voyage. M. le duc a été pour moi d'un froid glaçant; je ne l'attribue guère qu'au cérémonial rigoureux qui s'observe dans ce château. Toute l'étiquette ancienne s'y retrouve sous toutes ses formes, et je ne crains pas de dire qu'il y règne, sous certains rapports, plus de gravité solennelle qu'aux Tuileries. Vous sentez combien une telle vie est gaie pour des jeunes gens qui aiment à se trouver à l'aise. Je ne crois pas avoir ri une seule fois pendant les deux jours et demi que j'y ai passés; aussi ai-je franchi, avec la joie d'un captif délivré, ces formidables portes. Ce sont là les incommodités des grandeurs... Je ne suis pas trop fâché, néanmoins, d'y être allé. Il faut voir un peu de tout: le château de la Roche-Guyon reste toujours une des choses les plus étonnantes de France; mais ce n'est pas gai !"

En revanche, le jeune comte de Montalembert a été ému et enthousiasmé, comme on le voit dans une lettre à un de ses amis: "Je suis encore tout ému de la belle cérémonie qui a eu lieu ici hier. Figure-toi une chapelle creusée dans le roc vif, où les premiers apôtres de la foi en France célèbrèrent les saints mystères, il y a quinze cents ans, éclairée par trois cents lumières et magnifiquement ornée, l'harmonie d'un orgue italien délicieux, la foule des prêtres et des acolytes, le beau chant romain dans le Miserere et le Parce Domine, et, par-dessus tout, la voix si belle et si touchante du duc de Rohan, sa figure si jeune et si intéressante, le recueillement de la foule des fidèles, l'apparence mystérieuse de cette voûte, dans un endroit éblouissante de lumières, dans d'autres entièrement sombre. Je t'assure qu'avec tout cela il y avait de quoi émouvoir même des incrédules, Je n'ai jamais vu de cérémonie religieuse qui m'ait plus touché."

COMPLÉMENTS

LE MEURTRE DE GUYON PAR LES NORMANDS RACONTÉ PAR L’ABBÉ SUGER

En mai 1109, le château fut témoin du meurtre de Guyon, de son épouse et de ses enfants par l'horrible baron normand Guillaume. Ce meurtre est raconté avec force détails par l'abbé Suger dans sa Vie de louis VI le Gros (1145) :

Au sommet d'un promontoire abrupt, dominant la rive du grand fleuve de Seine, se dresse un château affreux et sans noblesse , appelé la Roche-Guyon. Invisible à sa surface, il se trouve creusé dans une haute roche. L'habile main du constructeur a ménagé sur le penchant de la montagne, en taillant la roche, une ample demeure, pourvue d'ouvertures rares et misérables. On la prendrait pour un antre de sorciers dans lequel se recueilleraient des oracles d'Apollon. […] Peut-être bien est-ce par là qu'on va aux enfers?

Le possesseur de cette méchante forteresse, odieuse à la fois aux dieux et aux hommes, Gui, un jeune homme doué d'un bon naturel, rompant avec la tradition de méchanceté de ses ancêtres, avait entrepris de mener une vie d'honneur, exempte de la voracité d'une rapacité misérable, Le malheureux sort attaché à ce lieu funeste voulut qu'il fût surpris et traîtreusement égorgé par son monstre de beau-frère, perdant ainsi par une mort inopinée et la place et sa personne. Guillaume, ce beau-frère, Normand d'origine, un félon sans pareil, passait pour son familier et son ami intime; mais "il avait conçu la douleur et enfanté l'iniquité". Un dimanche, à l'aube, il trouva une occasion avantageuse pour perpétrer sa félonie, Mêlé aux premiers fidèles, les plus dévots, qui se rendaient à l'église — laquelle, la roche se trouvant partagée en deux, touchait à la maison de Gui — il s'y rendit lui-même, mais avec des sentiments bien différents de ceux des fidèles, revêtu d'un haubert et d'une chape, accompagné d'une poignée de traîtres. Tandis que les autres se livraient à la prière, il fit semblant de prier, lui aussi, pendant quelque temps. Après avoir bien examiné quels moyens s'offraient à lui d'accéder auprès de Gui, il se précipita par l'ouverture par où ce dernier entrait en hâte dans l'église. Alors il tira son épée et, flanqué de ses abominables compagnons, il s'abandonna à toute la frénésie de sa propre iniquité, L'autre était sans défiance, presque souriant s'il n'eût senti l'épée. Guillaume le frappe, l'immole, le fait périr.

A cette vue, la noble épouse de la victime reste tout interdite; elle se déchire les joues et les cheveux comme font les femmes en leurs fureurs, court à son mari sans souci de la mort et, s'affaissant sur lui, le couvre entièrement de son corps, disant: "C'est moi, viIs bourreaux, c'est moi qu'il faut égorger, malheureuse que je suis et qui ai bien plus que lui mérité une telle mort." Et, tandis que, placée au-dessus de son mari, elle recevait les coups et les blesures que les meurtriers lui portaient: "Quelle faute as-tu donc commise envers ces gens, ô très cher époux? disait-elle. Est-ce que, beaux-frères comme vous êtes, il n'y avait pas entre vous une indissoluble amitié? Qu'est-ce que cette folie? Vous êtes tous enragés." Ils l'arrachèrent en la prenant par les cheveux; elle avait tout le corps tailladé ou meurtri de coups d'épée. Ils assassinèrent très vilainement son mari et, ayant trouvé ses enfants, se défirent d'eux, avec une méchanceté digne d'Hérode, en leur fracassant le crâne contre le rocher. Comme ils allaient et venaient, grinçant des dents, en proie à leur frénésie, la femme, qui était couchée sur le dos, leva sa pauvre tête et reconnut le corps mutilé de son mari; alors, entraînée par l'élan de son amour, elle se glissa à la façon d'un serpent, autant que le lui permettait sa faiblesse, et, se traînant toute couverte de sang, elle parvint jusqu'au cadavre inanimé. Elle lui donnait comme à un vivant tous les plus doux baisers possibles. […] Personne n'aurait pu les séparer, lui tout à fait mort, elle à demi vivante, enveloppés qu'ils étaient d'un même flot de sang.

Enfin, après les avoir exposés dehors comme des pourceaux, le criminel Guillaume, saturé de sang humain comme une bête féroce, s'apaisa. Admirant plus que d'ordinaire la forte situation de la roche, il la loue vivement; il se demande, un peu tard toutefois, comment faire pour exercer des rapines à l'entour, comment faire pour imprimer à volonté de la crainte aux Français et aux Normands. […]

Cependant, le matin, le bruit d'un si grand et si criminel forfait se répand vite et va inquiéter non seulement le voisinage, mais aussi les gens qui habitent à quelque distance. Ceux du Vexin, hommes vaillants et preux aux armes, en proie à une vive agitation, groupent de toutes parts, chacun suivant son pouvoir, des chevaliers et gens de pied. Dans la crainte que le très puissant roi d'Angleterre Henri ne porte secours aux félons, ils se hâtent vers la roche, postent sur la pente une foule de chevaliers et de gens de pied pour que personne n'entre ou ne sorte, et, du côté des Normands, pour empêcher ces derniers d'apporter du secours, ils obstruent le chemin en y plaçant le gros de l'ost. […]

L'ost étant resté sur place pendant quelque jours, ce scélérat, le voyant s'augmenter de jour en jour, fut pris de crainte. Ayant, sur l'avertissement du démon, réfléchi à ce qu' il avait fait sur son conseil, il mande certains des plus nobles parmi les hommes du Vexin et, afin de demeurer en paix sur la roche, il leur fait force promesses, qu'il contractera alliance avec eux, qu'il servira très fidèlement le roi de France. Ils rejetèrent ses propositions et, pressant le châtiment du traître, à qui le courage commençait à manquer, ils le poussèrent si bien que, à condition qu'ils lui fissent attribuer une terre sous la foi du serment et lui donnassent la faculté de s'y rendre en sécurité, il consentit à leur abandonner la forteresse dont il s'était emparé. Un plus ou moins grand nombre de Français ayant confirmé par serment cet engagement, il voulut bien les recevoir.

L'occasion de la susdite terre fit différer jusqu'au lendemain leur sortie. Le matin, comme, en plus de ceux qui avaient prêté le serment, quelques-uns entraient et qu'ils se suivaient les uns les autres, ceux de l'extérieur se mirent à crier très fort, demandant avec des vociférations horribles que les autres missent les traîtres dehors, sans quoi ils s'exposeraient à subir comme complices une peine semblable à celle des traîtres eux-mêmes. Ne voulant ni procéder avec cette audace, ni céder à cette crainte, ceux qui avaient juré la convention résistaient. Alors ceux qui n'avaient rien juré sautent sur eux avec des forces supérieures, les attaquent à coups d'épée, massacrent pieusement ces félons impies, mutilent aux uns les membres, éventrent avec délices les autres, bref épuisent sur eux tous les plus cruels supplices, tout en les réputant trop doux encore. Sans aucun doute, c'est la main de Dieu qui hâta cette prompte vengeance. Vivants et morts furent jetés en avant par les fenêtres; hérissés d'innombrables flèches, pareils à des hérissons, ils restaient en l'air sur les pointes des lances et, là, vibraient comme si la terre les eût rejetés. Pour le forfait insolite de Guillaume, on trouva une insolite vengeance: parce que, vivant, il avait montré un coeur féroce, mort, on lui ôta le coeur. On le lui arracha des entrailles et, tout gonflé par la fourberie et l'iniquité, on le mit sur un pieu que, pour rendre présente aux yeux la vengeance tirée de l'iniquité, on laissa planté en un point déterminé pendant plusieurs jours. Quant à son cadavre et à ceux de quelques-uns de ses compagnons, on les plaça, liés avec des cordes et des herses, sur des claies arrangées exprès et on les laissa descendre tout le long du cours de la Seine; de la sorte, si, par hasard, rien ne les empêchait de flotter jusqu'à Rouen, ils y devaient faire bien voir le châtiment infligé à leur félonie, et ceux qui avaient momentanément souillé la France de leur infection ne devaient pas cesser, une fois morts, de souiller la Normandie, leur sol natal.

MADAME DE GUERCHEVILLE ET HENRI IV, SELON L’ABBÉ DE CHOISY

Anecdote racontée dans les Mémoires de l’abbé François-Timoléon de Choisy (1644-1724). Cet épisode devint célèbre : on le retrouve dans un roman, Les Amours du grand Alcandre.

[L’abbé François-Timoléon de Choisy était le fils de Mme de Belesbat, petite-fille du chancelier de l’Hospital. Depuis son enfance, il eut l’habitude de s’habiller en fille, puis en femme, avec boucles d’oreilles, bijoux, corset, grande queue traînante… Il vit d’abord à Paris, où il se fait appeler Mme de Sancy, puis près de Bourges, où on l’appelle Mme la comtesse des Barres. Cela ne l’empêche pas d’être l’amant de la belle-sœur de Bossuet. Mais cela lui permet d’introduire chez lui, et jusque dans son lit, de toutes jeunes filles. Un témoignage de d’Alembert prouve qu’à l’âde de 70 ans il s’habillait encore en femme. En 1676, il alla à Rome comme conclaviste ; en 1685, il accompagna une ambassade au Siam ; en 1687, il fut reçu à l’Académie française. Il a écrit de nombreux ouvrages historiques ou édifiants, dont une monumentale Histoire de l’Église.]

Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, était une des plus belles femmes de son temps; mais la beauté la rendit moins recommandable que la vertu. Elle échappa à la plus sensible des tentations, aux soins empressés d'un roi, le plus galant des rois.

Henri le Grand sentit pour elle tout ce que l'estime et l'amitié peuvent inspirer de plus tendre, Ses hommages n'étaient pas méprisables: il était monté par sa valeur sur un trône qui lui appartenait par sa naissance, et que la fortune lui disputa si longtemps. Il eut de profonds respects pour madame de Guercheville; il voulut lui faire des présents; elle n'écouta rien, n'accepta rien; et, pour lui ôter toute espérance, elle évita de le voir, et se priva des plaisirs de la cour pour se conserver tout entière à son honneur. « Il ne faut pas, disait-elle, qu'une femme soit assez téméraire pour attendre son ennemi; elle succombera en présence: qu'elle évite le combat, si elle veut être la plus forte. Il est de certaines victoires qu"on ne remporte qu'en fuyant. » Elle se confina dans ses maisons de campagne, et ne parla jamais au Roi que malgré elle, et toujours avec une fierté respectueuse qui le faisait rentrer en lui-même. « Je ne suis peut-être pas d'assez bonne maison, lui disait-elle un jour, pour être votre femme; et j'ai le cceur trop noble pour être votre maîtresse. »

Henri ne se rebutait point: accoutumé à vaincre en toutes sortes de combats, la résistance de madame de Guercheville l'irritait, et ne le guérissait pas. Il prit des villes, il gagna des batailles; il acquit une nouvelle gloire; il s'en crut plus aimable: il recommença ses assiduités, et trouva les mêmes respects et la même indifférence.

Elle avait épousé en secondes noces M. de Liancourt, et n'avait point voulu quitter le nom de son premier mari, par un scrupule peut-être trop affecté: la duchesse de Beaufort avait porté quelque temps le nom de Liancourt, et ne l’avait pas honoré par sa conduite.

M. de Liancourt avait une terre à dix lieues de Paris, nommée La Roche-Guyon. Madame de Guercheville y demeurait toute l'année, sous prétexte qu'aimant la dépense, elle y pouvait vivre plus magnifiquement qu'à Paris ou à Saint-Germain. En vain le Roi lui avait fait dire par ses amies qu'elle était faite pour la cour: ces discours flatteurs, loin de l'ébranler, l'affermissaient dans sa résolution.

Enfin ce prince s'avisa un jour, pour dernière ressource, de faire une partie de chasse du côté de La Roche-Guyon; et, sur la fin de la journée, s'étant séparé de la plupart de ses courtisans, il envoya un gentilhomme à La Roche-Guyon demander le couvert pour une nuit. Madame de Guercheville, sans s'embarrasser, répondit au gentilhomme que le Roi lui ferait beaucoup d'honneur, et qu'elle le recevrait de son mieux. En effet, elle donna ordre à un magnifique souper; on éclaira toutes les fenêtres du château avec des torches (c'était la mode en ce temps-là); elle se para de ses plus beaux habits, se couvrit de perles (c'était aussi la mode); et lorsque le Roi arriva à l'entrée de la nuit, elle alla le recevoir à la porte de sa maison, accompagnée de toutes ses femmes, et de quelques gentilshommes du voisinage. Des pages portaient les torches devant elle.

Le Roi, transporté de joie, la trouva plus belle que jamais: les ombres de la nuit, la lumière des flambeaux, les diamants, la surprise d'un accueil si favorable et si peu accoutumé, tout contribuait à renouveler ses anciennes blessures. « Que vois-je, madame, lui dit ce monarque tremblant? est-ce bien vous, et suis-je ce roi méprisé? » Madame de Guercheville l'interrompit, en le priant de monter dans son appartement pour se reposer. Il lui donna la main, Elle le conduisit jusqu'à la porte de sa chambre, lui fit une grande révérence, et se retira.

Le Roi ne s'en étonna pas; il crut qu'elle voulait aller donner ordre à la fête qu'elle lui préparait. Mais il fut bien surpris quand on lui vint dire qu'elle était descendue dans sa cour, et qu'elle avait crié tout haut: Qu'on attelle mon coche! comme pour aller coucher hors de chez elle. Il descendit aussitôt, et tout éperdu lui dit : « Quoi! madame, je vous chasserai de votre maison? — Sire, lui répondit-elle d'un ton ferme, un roi doit être le maître partout où il est; et pour moi, je suis bien aise d'avoir quelque pouvoir dans les lieux où je me trouve. » Et, sans vouloir l'écouter davantage, elle monta dans son coche, et alla coucher à deux lieues de là chez une de ses amies.

Le Roi tenta la même aventure une seconde fois, et madame de Guercheville y répondit de la même manière, toujours honnête, polie, respectueuse, mais toujours sage. Une pareille conduite désarma le Roi; et, ne voulant pas laisser sans récompense une vertu si rare et si bien éprouvée, il l'envoya chercher lorsqu'il se maria, et la mit auprès de la reine Marie de Médicis, en lui disant: «Madame, je vous donne pour dame d'honneur une véritable femme d'honneur.» Ainsi ce prince, qui connaissait le mérite, lui fit justice: il jugea contre lui-même. L'estime et l'amitié prirent la place d'une passion toujours condamnable quand elle n'est pas réglée par la vertu.

LAMARTINE, ALORS AMANT DE Mme DE LARCHE, EN VISITE À LA ROCHE-GUYON

C'est en février 1819 que Lamartine fit la connaissance de Mme de Larche: Maria Maddalena Carolina del Mazza, née à Florence en 1788, qui avait épousé en 1812 le lieutenant Amant Elisée Hondagné de Larche, nommé ensuite capitaine à Mâcon. C'est là que commença leur liaison.

Lamartine a toujours prétendu que c'est la jeune femme qui fit toutes les avances: "Elle me donna rendez-vous chez elle; j'y allai… Elle me reçut au lit !". Si l'on en croit son poème Les Visions, Lamartine la considéra comme un ange maléfique auquel il se sentait incapable de résister:

Elle était dans cet âge où, prête à se flétrir,

Cette fleur de beauté qu'un printemps fait mûrir,

Semble inviter l'amour à cueillir ses délices.

Pour éviter le scandale en province, ils se retrouvent à Paris autour du 20 février 1819. Dans des lettres à Virieu, Lamartine confesse les sentiments qu'il éprouve pour sa belle Italienne au tempérament de feu, qui lui fait connaître à la fois la volupté et le remords; il avoue aussi qu'il s'épuise à satisfaire les exigences sexuelles de la dame et qu'il n'a pas une "force vitale en harmonie avec un tempérament d'Italie".

Le duc de Rohan connaît cette passion de Lamartine ainsi que ses remords et ses doutes. Il va tenter de le ramener dans le droit chemin et, à l'approche de Pâques 1819, il l'entraîne à La Roche-Guyon, où il passera la semaine sainte. Mais Lamartine se sent si souillé qu'il n'ose aborder les sacrements.

Il retourne à Paris, retrouve sa maîtresse qui continue à l'épuiser au point qu'il essaie d'aller récupérer des forces en province, Mais Léna ne le lâche pas, Lamartine se réfugie chez son oncle l'abbé, en Côte-d'Or, au château de Montculot: Léna vient s'installer dans une auberge à quatre ou cinq kilomètres de là…

Ce n'est qu'au début juin, alors que Lamartine, épuisé, fuit une nouvelle fois (il va alors en Dauphiné chez son ami Virieu), que Léna abandonne sa poursuite et rejoint son mari à Mâcon.

Toujours est-il que Lamartine succomba vite aux avances de Léna. Le 23 février, il écrivait à Virieu: «Il faut que je dise tout. J'ai rencontré en arrivant ici une femme dont j'avais perpétuellement entendu parler depuis six mois, comme de la perfection de la beauté et du génie. C'est une Florentine mariée depuis quelque temps en France. J'étais chargé de plusieurs commissions pour elle. J'y suis allé en arrivant ici. J'ai trouvé que la réalité surpassait encore ce qu'on m'en avait dit. Bref, je n'ai pu la voir sans une grande émotion. Je l'ai revue tous les jours et, tout en cherchant à me défendre de ce genre d'impressions qui me font frémir, je me sens violemment agité par je ne sais quels sentiments qui ne ressemblent en rien à ceux que j'eus pour Mme C…, mais qui ressemblent assez à une passion ardente et involontaire comme j'en ai tant entendu décrire sans y croire. C'est la séduction, la volupté, la beauté, la grâce indéfinissable, ce sont de ces traits que l'on ne peut fixer en face sans un bouleversement universel. Je ne sais si tu connais rien de pareil. Je cherche à vaincre ces impressions qui ne pourraient que me plonger plus avant dans le malheur si je m'y livrais. J'ai une peine terrible, j'ai un combat perpétuel avec moi-même et tout cela me fait sentir plus amèrement tout ce que j'ai perdu, tout ce qui me manque, tout ce que je perdrais encore si je me livrais à ce sentiment. C'est peut-être là une des causes de mon prodigieux redoublement de tristesse, et de cette soif du tombeau, du repos, de la réunion éternelle qui me dévore plus que jamais.»

Et le 26 avril, il confessait au même confident: «Je suis toujours avec cette belle Italienne, mais elle part bientôt. Je n'en suis pas désolé. Je l'aime assez par reconnaissance, mais je suis trop désolé (?) pour l'assujettissement d'un sigisbée, et je n'ai pas une force vitale en harmonie avec un tempérament même médiocre, à plus forte raison ayec un tempérament d’Italie. En ce point comme en tant d'autres, j'enrage! Je sens le besoin et si je m'y livre je suis anéanti.»

Bien plus tard, parlant de cette aventure dans Les Nouvelles Confidences où Léna se nomme Régina, Lamartine expliquera: "Ses regards avaient absorbé ma volonté. Je m'étais senti pénétrer dans cette atmosphère de rayons, de langueur, de feu, de larmes, de splendeur et de mélancolie, d'éclat et d'ombre, qui enveloppait cette magicienne."

C'est alors une étrange vie où, tout en sacrifiant aux joies brûlantes de la chair, il sent en lui monter un remords et une honte incoercibles.

Cette « semaine sainte à La Roche-Guyon » inspira à Lamartine un poème qu’il plaça dans ses Méditations poétiques (XXVI):

Ici viennent mourir les derniers bruits du monde:

Nautoniers sans étoile, abordez! c'est le port:

Ici l'âme se plonge en une paix profonde,

Et cette paix n'est pas la mort.

Ici jamais le ciel n'est orageux ni sombre;

Un jour égal et pur y repose les yeux:

C'est ce vivant soleil, dont le soleil est l'ombre,

Qui le répand du haut des cieux.

Comme un homme éveillé longtemps avant l'aurore,

Jeunes, nous avons fui dans cet heureux séjour,

Notre rêve est fini, le vôtre dure encore;

Eveillez-vous! voilà le jour.

Coeurs tendres, approchez! Ici l'on aime encore;

Mais l'amour, épuré, s'allume sur l'autel.

Tout ce qu'il a d'humain à ce feu s'évapore;

Tout ce qui reste est immortel!

La prière qui veille en ces saintes demeures

De l'astre matinal nous annonce le cours;

Et, conduisant pour nous le char pieux des heures,

Remplit et mesure nos jours.

L'airain religieux s'éveille avec l'aurore;

Il mêle notre hommage à la voix des zéphyrs,

Et les airs, ébranlés sous le marteau sonore,

Prennent l'accent de nos soupirs.

Dans le creux du rocher, sous une voûte obscure,

S'élève un simple autel: roi du ciel, est-ce toi?

Oui, contraint par l'amour, le Dieu de la nature

Y descend, visible à la foi.

Que ma raison se taise, et que mon coeur adore!

La croix à mes regards révèle un nouveau jour;

Aux pieds d'un Dieu mourant, puis-je douter encore?

Non, l'amour m'explique l'amour!

Tous ces fronts prosternés, ce feu qui les embrase,

Ces parfums, ces soupirs s'exhalant du saint lieu,

Ces élans enflammés, ces larmes de l'extase,

Tout me répond que c'est un Dieu.

Favoris du Seigneur, souffrez qu'à votre exemple,

Ainsi qu'un mendiant aux portes d'un palais,

J'adore aussi de loin, sur le seuil de son temple,

Le Dieu qui vous donne la paix.

Ah! laissez-moi mêler mon hymne à vos louanges !

Que mon encens souillé monte avec votre encens.

Jadis les fils de l'homme aux saints concerts des anges

Ne mêlaient-ils pas leurs accents!

Du nombre des vivants chaque aurore m'efface,

Je suis rempli de jours, de douleurs, de remords.

Sous le portique obscur venez marquer ma place,

Ici, près du séjour des morts.

Souffrez qu'un étranger veiIle auprès de leur cendre,

Brûlant sur un cercueil comme ces saints flambeaux;

La mort m'a tout ravi, la mort doit tout me rendre;

J'attends le réveil des tombeaux!

Ah! puissé-je près d'eux, au gré de mon envie,

A l'ombre de l'autel, et non loin de ce port,

Seul, achever ainsi les restes de ma vie

Entre l'espérance et la mort!

De La Roche-Guyon, le 16 août 1835, Hugo écrit à son épouse Adèle (En Voyage) :

"Je suis à la Roche-Guyon, et j'y pense à toi. Il y a quatorze ans, presque jour pour jour, j'étais ici ; et à qui pensais-je ? à toi, mon Adèle. Oh! rien n'est changé dans mon cœur. Je t'aime toujours plus que tout au monde, va, tu peux bien me croire. Tu es ma propre vie.

Rien n'est changé non plus dans ce triste et sévère paysage. Toujours ce beau croissant de la Seine, toujours ce sombre rebord de collines, toujours cette vaste nappe d'arbres. Rien n'est changé non plus dans le château, excepté le maître qui est mort, et moi, le passant, qui suis vieilli. D'ailleurs c'est encore le même ameublement seigneurial ; j'ai revu le fauteuil où s'est assis Louis XIV, le lit où a couché Henri IV.

Quant au lit où j'avais couché, c'était le vaste lit du cardinal de La Rochefoucauld ; il y a six mois, M. de Rastignac s'est plaint au maître actuel d'y être couché trop au large, ce qui fait que de mon vieux grand lit on a fait des dessus de chaises pour le billard. Ainsi, il ne reste plus rien de moi ici. Je me trompe, un domestique, me voyant regarder tout cela comme un inconnu qui le verrait pour la première fois, m'a dit tout à coup : Victor Hugo a passé ici. Et il m'a montré, sur un livre d'inscriptions banales, un demi-vers de moi qu'un voyageur y a écrit avec mon nom au bas. On montre cela aux étrangers.

Je les ai laissés dans leur erreur. À quoi bon les détromper ? Les vrais souvenirs que j'avais laissés ici ont disparu. Qu'importe qu'un faux les remplace. Mon nom n'en est pas moins prononcé tous les jours dans ce même lieu où je pensais à toi, il y a quatorze ans. Quelles fraîches rêveries alors sous cette tour démantelée ! La ruine n'est pas plus ruine qu'elle n'était. Mais moi, de combien de côtés je suis déjà écroulé !

Pas cependant du côté de mon amour pour toi, mon pauvre ange. Cela est comme le cœur du mur. À mesure que le parement tombe, on ne l'en voit que mieux. Dénudé, mais indestructible.

Je laisse aller ma pensée au hasard. Dans une heure je partirai pour Mantes où je trouverai tes lettres, ce qui m'emplit de joie et d'impatience. Va, je t'aime, c'est bien vrai."

FELIX DUPANLOUP À LA ROCHE-GUYON D’APRÈS SON BIOGRAPHE LAGRANGE

La Roche-Guyon est un très beau château historique, hardiment posé sur un rocher, qui domine la Seine ; un vieux donjon s'élève auprès : là habitait un homme, héritier d'un des plus grands noms, le jeune duc de Rohan, militaire et homme de cour, récemment entré dans l'Eglise à la suite d'un événement tragique, qui avait ému la France: il était marié à une femme charmante; au moment de partir pour le bal, le feu prit à la robe de cette jeune femme, et elle fut brûlée, Ce coup terrible décida le prince de Léon, comme il s'appelait alors, il rompre avec le monde. D'une nature douce et affectueuse, d'une piété tendre, il se plaisait avec les jeunes séminaristes de Saint-Sulpice, et il amenait volontiers à son château les plus distingués d'entre eux; il aimait à célébrer avec leur concours de beaux offices dans sa superbe chapelle, creusée dans le roc, et remontant, disait la tradition, aux premiers apôtres de la foi dans les Gaules. Ces relations leur étaient non moins utiles qu'agréables, à tous les points de vue, et c'était à la Roche-Guyon que venaient se polir, disait-on, les diamants du sanctuaire. Mais le jeune Félix Dupanloup, moins âgé que l'abbé de Salinis et d'autres élèves de Saint-Sulpice, hôtes habituels de la Roche-Guyon, n'était encore qu'à Saint-Nicolas; toutefois, déjà à la Petite Communauté, où il venait souvent, car il était très lié avec M. Teysseire, l'abbé duc de Rohan l’avait remarqué, et lui avait adressé, ainsi qu'il aimait à le faire avec ces jeunes enfants, quelques paroles. "Il me prit par le collet, avec amitié, me demanda de quel pays j'étais. D'Annecy, lui dis-je. Il reprit: Ah! du pays de saint François de Sales ! J'étais étonné, charmé." Il l’avait revu l'année de sa troisième, à Saint-Nicolas : c'était quelques jours après l'ordination de la Trinité, où le jeune duc avait reçu la tonsure. "Invité par M. Teysseire à présider la fête de l'Association, il parla parfaitement bien sur ce texte: Melior est dies una, etc. Un soir donc, à Saint-Nicolas, à la récréation du goûter, il me reconnut, vint à moi. Tout se préparait dans les desseins de la bonté de Dieu." On conçoit pourtant son hésitation quand Weber voulut le décider à se rendre, sans y être invité, chez un tel personnage. Et, "Weber, dit-il, ne fit que passer à Courcelles et à la Roche-Guyon: ce fut vraiment pour m’y établir! Dieu fut toujours infiniment bon pour moi". Arrivé à ce château, il hésita encore: "Je craignais, dit-il, d'être indiscret." Mais leduc était si bon! "Nous le rencontrâmes sur le grand escalier; il nous reçut avec une parfaite affabilité. Je ne m'attendais pas à tant de bonté."

La Roche-Guyon est un très beau château historique, hardiment posé sur un rocher, qui domine la Seine ; un vieux donjon s'élève auprès : là habitait un homme, héritier d'un des plus grands noms, le jeune duc de Rohan, militaire et homme de cour, récemment entré dans l'Eglise à la suite d'un événement tragique, qui avait ému la France: il était marié à une femme charmante; au moment de partir pour le bal, le feu prit à la robe de cette jeune femme, et elle fut brûlée, Ce coup terrible décida le prince de Léon, comme il s'appelait alors, il rompre avec le monde. D'une nature douce et affectueuse, d'une piété tendre, il se plaisait avec les jeunes séminaristes de Saint-Sulpice, et il amenait volontiers à son château les plus distingués d'entre eux; il aimait à célébrer avec leur concours de beaux offices dans sa superbe chapelle, creusée dans le roc, et remontant, disait la tradition, aux premiers apôtres de la foi dans les Gaules. Ces relations leur étaient non moins utiles qu'agréables, à tous les points de vue, et c'était à la Roche-Guyon que venaient se polir, disait-on, les diamants du sanctuaire. Mais le jeune Félix Dupanloup, moins âgé que l'abbé de Salinis et d'autres élèves de Saint-Sulpice, hôtes habituels de la Roche-Guyon, n'était encore qu'à Saint-Nicolas; toutefois, déjà à la Petite Communauté, où il venait souvent, car il était très lié avec M. Teysseire, l'abbé duc de Rohan l’avait remarqué, et lui avait adressé, ainsi qu'il aimait à le faire avec ces jeunes enfants, quelques paroles. "Il me prit par le collet, avec amitié, me demanda de quel pays j'étais. D'Annecy, lui dis-je. Il reprit: Ah! du pays de saint François de Sales ! J'étais étonné, charmé." Il l’avait revu l'année de sa troisième, à Saint-Nicolas : c'était quelques jours après l'ordination de la Trinité, où le jeune duc avait reçu la tonsure. "Invité par M. Teysseire à présider la fête de l'Association, il parla parfaitement bien sur ce texte: Melior est dies una, etc. Un soir donc, à Saint-Nicolas, à la récréation du goûter, il me reconnut, vint à moi. Tout se préparait dans les desseins de la bonté de Dieu." On conçoit pourtant son hésitation quand Weber voulut le décider à se rendre, sans y être invité, chez un tel personnage. Et, "Weber, dit-il, ne fit que passer à Courcelles et à la Roche-Guyon: ce fut vraiment pour m’y établir! Dieu fut toujours infiniment bon pour moi". Arrivé à ce château, il hésita encore: "Je craignais, dit-il, d'être indiscret." Mais leduc était si bon! "Nous le rencontrâmes sur le grand escalier; il nous reçut avec une parfaite affabilité. Je ne m'attendais pas à tant de bonté."

La magnificence de ce château le saisit; et plus encore une belle cérémonie à laquelle il assista le soir même. Voici comment un jeune homme, que l'abbé Dupanloup rencontra quelques années plus tard à la Roche-Guyon, et à cette même cérémonie, le jeune comte de Montalembert, la décrivait à un de ses amis: "Je suis encore tout ému de la belle cérémonie qui a eu lieu ici hier. C'était la fêle de la Réparation des injures faites à Notre-Seigneur dans le très saint Sacrement de l'auteI. Figure-toi une chapelle creusée dans le roc vif, où les premiers apôtres de la foi en France célébrèrent les sainst mystères, il y a quinze cants ans, éclairiée par trois cents lumières et magnifiquement ornée, l’harmonie d’un orgue italien délicieux, la foule des prêtres et des acolytes, le beau chant romain dans le Miserere et le Parce Domine, et par-dessus tout la voix si belle et si touchante du duc de Rohan, lisant l'amende honorable de M. Legris-Duval, sa fifure si jeune et si intéressante, le recueillement de la foule des fidèles, l’apparence mystérieuse de cette voûte, dans un endroit éblouissante de lumières, dans d’autres entièrement sombre : je t’assure qu’avec tout cela il y avait de quoi émouvoir même des incrédules. Je n’ai jamais vu de cérémonie religieuse qui m’ait plus touché." De retour le lendemain à Courcelles, les deux voyageurs racontèrent avec enthousiasme tout cela.

Telle fut sa première visite à la Roche-Guyon. Le duc, l’ayant vu plus longtemps et de plus près, se prit à l’aimer endrement, et, aux vacances suivantes, celles de sa seconde à sa rhétorique, il l'invita personnellement. Il s’y rendit cette fois avec un autre de ses amis, Paul Labesse, à pied, à travers la campagne, parlant littérature et poésie, « lisant les Géorgiques au pied d'un arbre ». Ce voyage lui fut très agréable: «C'était, dit-il, mon premier spaciement.. » Il peint ainsi son état d'âme: " Goûts tranquilles; nulle mauvaise passion; la campagne, un arbre, le gazon, faire des vers latins, lire Virgile, me charmaient. Dieu me préservait. L'amitié, l'esprit, les goûts de Labesse me suffisaient; la poésie m'occupait solidement. Mes goûts, mes études, mes inclinations m'attiraient vers Dieu. Dieu dans sa bonté éloignait d'ailleurs les périls."

Il est curieux d'entendre le jeune écolier de Saint-Nicolas raconter à sa mère la bonne réception qui lui fut faite: "Ma bonne mère, niché sur une roche qui menace ruine depuis six mille ans, sur les bords de la Seine, qui promène ses flots paisibles dans une campagne émaillée de fleurs, au milieu des bois qui se prolongent à perte de vue,... en un mot, jouissant d'un des spectacles les plus pittoresques que puisse offrir la nature, je t'écris cette petite lettre pour te parler de ma réception au château de la Roche-Guyon... Le duc a été d'une bonté dont tu ne peux te faire une idée; il est rempli d'attentions pour moi: je prends mes repas avec lui et deux ou trois autres séminaristes de Saint-Sulpice qui sont ici; il a voulu se réserver, m'a-t-il dit, le plaisir de me conduire dans l'appartement que je devais occuper, et il s'est entretenu avec moi jusqu'à onze heures du soir, et ne m'a quitté qu'à regret..."

Cette bonté ne tarda pas à devenir une affection qui ira croissant toujours. Entrevoyant ce que l'Eglise pouvait espérer d'un tel jeune homme, qui alliait des dons si rares à une piété si vraie, M. le duc de Rohan se donna une sorte de mission auprès de lui, et se plut à cultiver comme une fleur choisie cetle vocation. Désormais la Roche-Guyon est un lieu où le jeune élève de Saint-Nicolas ne pourra plus ne pas venir pendant ses vacances; et à Issy, à Saint-Sulpice, comme à chacun de ses pas vers l'autel, la sollicitude de M. le duc de Rohan le suivra toujours; et quand le duc sera, lui, archevêque et cardinal, et ce jeune homme le prêtre qu'il faisait espérer, l'intimité sera plus profonde et tendre encore. L'homme de cour devenu homme du sanctuaire, pas encore prêtre, mais sur le seuil du sacerdoce, était d'une ferveur angélique. « Soyez saint », répétait-il sans cesse à son jeune ami; toutes ses lettres se terminaient par cette parole. Plus encore que la magnificence du château, et tous les agréments qu'il y trouvait, c'était là ce qui touchait le jeune élève du séminaire. Que celle chapelle de la Roche-Guyon lui est restée chère! "Celte chapelle, dit-il, m'impressionnait profondément; ces beaux saluts me charmaient; la prière du soir encore plus. On chantait: Dans ce profond mystère; Que cette voûte retentisse; ces cantiques ont fait du bien à mon âme. Je retrouvai à la Roche-Guyon un éclair des lumières et des impressions de ma première communion. Ces cantiques me saisissaient le coeur.» Il avait aussi là, sous les yeux, de grands exemples: "Les hôtes de M. le duc, dit-il, étaient très pieux; je les vois encore prier." La parfaite distinction, l'urbanité exquise, le grand savoir-vivre dans la plus noble simplicité, voilà encore ce qu'il pouvait voir de près dans M. le duc de Rohan, et les familiers de la Roche-Guyon, et à quelle école il se trouvait, et de si bonne heure, placé. Tous les plus grands noms du temps se rencontraient là; l'élite du clergé, l'élite de la plus haute société française, et à tous le jeune ami de M. l'abbé de Rohan inspirait comme une irrésistible sympathie.

Au reste, ce que fut la Roche-Guyon pour sa jeunesse, la lettre suivante va nous le dire avec un accent profond et touchant. Trente ans après les premières vacances passées là, évêque renommé et à la veille d'être reçu à l'Académie française, bien des luttes, bien des deuils ayant attristé sa vie, un jour, comme il arrive, le souvenir des heures heureuses d'autrefois saisit son coeur "avec douceur et tristesse", et il voulut revoir ce château. Le temps, qui emporte tout, avait bien changé la face des choses! Il écrivit de là à la vénérable soeur de M. le duc de Rohan, Mme la comtesse de Gontaut-Biron, les impressions de son âme.

La Roche-Guyon, ce 30 octobre 1852.

Madame, parmi les âmes auxquelles le souvenir de la Roche-Guyon m'ont attaché à jamais, et qui sont encore sur la terre, vous êtes bien assurément celle à qui je puis le mieux dire les secrets d'un pèlerinage que je viens de faire ici.

Oui: je viens de passer un soir et un matin seul, errant et priant, dans ce grand château désert, et cependant rempli encore pour moi de pensées ineffaçables et de visages si chers.

J'y ai chanté tout seul, d'une voix émue, sous les voûtes silencieuses, les cantiques qu'aimait à chanter là celui dont l'absence se faisait si vivement sentir à mon coeur, quoique je crusse le voir et le rencontrer partout en ce doux et triste pèlerinage.

C'est en ces saints lieux que Dieu m'a autrefois appelé à lui, et fait des biens que je ne pourrais jamais oublier, ni reconnaître. Aussi, j'y ai bien prié pour celui par qui il m'a fait ces biens, et pour ceux dont les noms me sont devenus chers à jamais.

J'y ai dit simplement à Dieu ces noms bénis déjà, en priant pour les deux Auguste, pour les deux. Léontine, pour les deux Fernand; je n'ai oublié personne d'ailleurs, ni devant l'image si touchante du coeur de Notre-Seigneur, ni devant la sainte Vierge, ni devant la croix.

Un beau ciel d'automne illuminait les dernières feuilles tombant des arbres: dans cette dernière splendeur d'une belle lumière, je voyais l'image de cette plus belle lumière encore qui nous rendra dans ses clartés immortelles ceux que nous avons perdus et que nous perdons chaque jour.

Adieu, madame: priez pour moi, afin que je ne sois pas tout à fait une feuille morte, et que le bon Dieu me recueille.

Vous savez mon religieux et à jamais inviolable dévouement.

FÉLIX, évêque d'Orléans.

M. le duc de Rohan fut vraiment l'ange gardien de sa jeunesse.

* *

Mgr Dupanloup parle ainsi de son séjour en 1820 à La Roche-Guyon :

Le 20 septembre 1820, j'étais à la Roche-Guyon... Voyage à pied, très agréable....

La confession, la communion ne m'ont laissé aucun souvenir. Routine, sans amour de Dieu... Tiédeur surnaturelle profonde... Crainte de Dieu sans bon sentiment surnaturel... Naturel meilleur... Mes goûts, mes études, mes inclinations, m'attiraient vers Dieu... D'ailleurs, dans sa bonté, Dieu éloignait de moi les périls, les passions…

Je restai près de trois semaines à la Roche-Guyon... Cette chapelle, ces beaux Saluts, la prière du soir, me donnaient quelque piété. On chantait: Dans ce profond mystère, et Que cette voûte retentisse. Ces cantiques faisaient du bien à mon âme. Je retrouvai à la Roche-Guyon un éclair des lumières et des impressions de ma première communion. Ces trois semaines me préservèrent, m'élevèrent... Je ne sais pas si c'est cette année ou la suivante que la pensée du jugement particulier fit sur moi une si profonde impression. Je me souviens encore du jour où je fus saisi et abattu par cette pensée et par celle de ma vocation décidée.