<== Retour

PROVINS

ET SES ÉCRIVAINS

MARIE DE CHAMPAGNE

Au XIe siècle, les comtes de Champagne délaissèrent Troyes au profit de Provins. Ils furent de bons et sages administrateurs.

En 1175, Henri Ier, dit le Libéral (comte de Champagne et de Brie de 1152 à 1181), promulgua une charte de franchise qui garantissait la liberté des citoyens (elle est toujours conservée à la bibliothèque municipale de Provins); puis, en 1230, le comte Thibault conféra à la ville son véritable titre de commune. Tout cela attirait les artisans et aussi les banquiers, les marchands qui venaient trois fois l’an (en mai, juin et septembre) à la célèbre foire de Provins. C’est Henri le Libéral qui, au bout de l’éperon du “Châtel”, construisit un “palais”, vaste résidence attestée dès 1161. Jouxtant le palais, la collégiale Saint-Quiriace fut entièrement rebâtie à partir de 1159 (une tribune aurait communiqué directement avec le palais comtal). En 1176 eut lieu la dédicace de la chapelle du palais, superposant deux sanctuaires. Enfin Henri le Libéral construisit un “donjon” à la place de celui qui existait en 1137. On voit, au lycée de Provins, des restes du palais des comtes de Blois et de Champagne (XIIe s.) : une salle souterraine du XIe, une partie de la chapelle du XIIe, un pan de mur à fenêtre romanes (c’est à l’une de celles-ci que Thibault IV eut une vision à la suite de laquelle il décida de bâtir en 1248 le couvent des Cordelières sur le mont Sainte-Catherine) et un bâtiment du XIIIe avec une belle cheminée cylindrique en pierre; le réfectoire du lycée est l’ancienne salle des gardes.

Son épouse, la comtesse Marie de Champagne (1174-1204, fille de Louis VII et d’Eléonore d’Aquitaine) présidait à Provins des “cours d’amour” où se discutaient des questions de casuistique amoureuse (André le Chapelain rédigea un Tractatus, Ars recte amandi).

C'est au "commandement" de Marie de Champagne, fille d'Aliénor d'Aquitaine, que Chrétien de Troyes composa son roman Le Chevalier à la Charrette. Il commence donc son récit par ces mots : "Puisque ma dame de Champagne veut que j'entreprenne un roman, je l'entreprendrai volontiers comme le peut faire un homme qui est sien tout entier pour tout ce que je puis faire au monde. Je le dis sans y mettre nul grain d'encens, mais j'en connais bien d'autres qui voudraient en célébrer grande louange et diraient assurément que cette dame surpasse toutes les autres comme le zéphyr qui vente en avril ou mai l'emporte sur tous les autres vents. Non, par ma foi, je ne suis pas celui qui veut faire ainsi louange de sa dame! Dirai-je donc alors : "Autant vaut un diamant de cabochons et de sardoines, autant la reine vaut de comtesses?" Non vraiment je n'en dirai rien et en maugré de moi, car cela est bien vrai pourtant. Mais je dirai qu'en cet ouvrage oeuvrent bien mieux ses commandements que mon talent et que ma peine. Chrétien commence donc à rimer son livre du Chevalier à la charrette. La comtesse lui en donne la matière et le sens et il s'entremet de penser, n'y dépensant guère que son travail et son attention."

La comtesse Marie fut également la protectrice de Gace Brulé (1162-1220), un hobereau qui prit du service à la Cour de Bretagne, où il eut la nostalgie de son terroir champenois.

Les oiselez de mon païs Ai oïs en Bretaigne. A lor chant m’est il bien avis Q’en la douce Champaigne Les oï jadis, Se n’i ai mespris. Ils m’ont en si dolz panser mis K’a chançon faire me sui pris Si que je parataigne Ceu q’Amors m’a toz jors promis. |

Guillot, le conte me di, Et si le me salue, Qu’il aint et serve en merci U sa paine iert perdue; qu’Amours n’a maiz nul ami, Se ses cuers se remue, Fors moi qu’a son oez choisi Quant ma dame oi veüe. Ha! si bien fis Quant mon cuer i mis! Ja voir n’en partirai mie Trop m’a soupris. Guillot, biaus amis, di li, S'iert ma joie creüe, Qu'il m'est, puis que je nel vi, Tel honors avenue Qu'en un lit u m'endormi Est ma dame venue. Bien met pitié en oubli Qui tel dormir remue! Ha! en son vis Choisi un dous ris. Ja voir n'en partirai mie : Trop m'a soupris. Ha! ennemis A en son païs Gasses, qui est fins amis, Et iert tous dis. |

Au renouvel de la douçour d’esté, |

Contemporain de Marie de Champagne, Guiot de Provins (1150-1210) fut un jongleur professionnel. Il alla réciter ses vers dans les principales villes de l'Europe, du Saint Empire à la Grèce. Il connaissait Constantinople et Jérusalem. Il a vraisemblablement pris part à la Troisième et même la Quatrième croisade. Il se retira comme moine à l'Abbaye de Cluny. Il a composé dans sa retraite deux poèmes satiriques touchant la morale, dont une Bible des États du monde, vers 1204. Dans ce poème de 2700 vers il critique les vices des hommes de tous états, depuis les princes jusqu'aux plus petits.

Dans une des cinq chansons conservées, il dit sa nostalgie de son pays natal :

Bien longtemps aurai demeuré

Hors de ma douce contrée

Et maint grand ennui enduré

En terre maleürée.

Le plus beau jour soit d’été

Me semble neige et gelée

Quand au pays que je plus hais,

Il me faut faire demeurée.

N’aurai mais joie en mon été,

S’en France ne m’est donné.

THIBAULT IV, DIT LE CHANSONNIER (1201-1253)

Henri Ier avait eu un fils, Henri II, qui mourut au siège de Saint-Jean d’Acre (1197). Le comté revint alors à son frère Thibaut (qui épousa la fille du roi de Navarre) et qui mourut avant la naissance de son fils. Celui-ci, Thibaut IV, dit "le Posthume", naquit le 30 mai 1201.

Très jeune encore, il participa à la bataille de Bouvines, puis aux campagnes de Louis VIII contre les Anglais en 1224 et en 1226. Au siège d'Avignon, il déguerpit de l’armée royale; et comme le roi mourut peu après, on l’accusa de l’avoir empoisonné, parce qu’il aurait été amoureux de la reine, Blanche de Castille (qui avait alors 48 ans) (ob amore reginae quem amabat, dit une chronique). En réalité, à la mort du roi, Thibaut fit partie des vassaux qui se liguèrent contre l'autorité de Blanche de Castille, devenue régente, rébellion qui alterna avec des périodes de réconciliation et se termina, en 1236, par la soumission du comte.

En 1234, Thibault avait été appelé à succéder à son oncle maternel, Sanche le Fort, comme roi de Navarre. Il partit pour la croisade en 1239 et revint dès l'année suivante. Il rapporta de Terre sainte une petite rose rouge. Cette rose fit à Provins l’objet de soins extrêmes et sa culture prit de l’ampleur. En 1275, Edmond de Lancastre, second fils du roi Henri III, épousa Blanche d’Artois, héritière du comté de Blois et de Champagne. Dès lors la rose rouge de Provins figura sur les armes de la maison de Lancastre. Au XVème s., ce sera la “guerre des Deux-Roses”, la “rosa gallica” s’opposant à la rose blanche d’York.

En 1242, il prit part, aux côtés de Louis IX, à l'expédition contre les Anglais et aux batailles de Taillebourg et de Saintes. Il mourut à Pampelune en 1253.

Malgré son existence mouvementée, le comte Thibault a laissé une oeuvre poétique assez variée comprenant des chansons d’amours avec accompagnement musical, des “jeux-partis” (débats sur des sujets très variés), des “pastourelles” (le chevalier-poète fait la cour à une bergère), des chansons de croisade, des poèmes religieux. Et c'est à juste titre que Dante, dans le De Vulgari Eloquentia, l'a placé au rang des plus grands poètes.

Les Grandes Chroniques de France reprennent l’idée de son amour pour la reine Blanche de Castille pour expliquer la naissance de sa vocation littéraire :

“Le Comte regarda la reine, qui tant était sage et belle; de la grande beauté d’elle il fut tout ébahi et lui répondit [elle vient de lui reprocher sa connivence avec les barons rebelles] : ‘Par ma foi, ma Dame, mon coeur et mon corps et toute ma terre sont en votre commandement, et n’est rien qui vous plût et plaire pût que je ne fisse volontiers; ni jamais, su Dieu plaît, contre vous ni contre les vôtres ne serai’. De là se partit tout pensif et lui venaient souvent en remembrance le doux regard de la reine et sa belle contenance. Lors entrait en son coeur une pensée douce et amoureuse, mais, quand il se souvenait qu’elle était si haute, de si bonne vie et de si nette qu’il n’en pourrait jamais jouir, se muait sa douce pensée amoureuse en grande tristesse. Et parce que profondes pensées engendrent mélancolie, lui fut-il conseillé par d’aucuns sages hommes qu’ils s’étudiât en beaux sons de vielle et en doux chants délitables. Et fit, comme Gace Brulé, les plus belles chansons et les plus délitables et mélodieuses qui onques fussent ouïes en chansons ni en vielle. Et les fit écrire en sa salle à Provins et en celle de Troyes et sont appelées Les Chansons du Roi de Navarre.”

Seigneurs, sachiez qui or ne s’en ira En cele terre ou Deus fu mors et vis, Et qui la croiz d’outremer ne prendra, A paines mes ira en Paradis. Qui en soi a pitié ne remenbrance, Au haut Seigneur doit querre sa venjance Et delivrer sa terre et son païs. |

Seigneurs, sachez-le, celui qui n’est pas maintenant décidé à partir vers cette terre où le fils de Dieu connut la vie et la mort, Et qui ne prendra pas la croix pour aller outre mer, celui-là aura bien du mal à entrer au Paradis. Et qui se souvient de Dieu et compatit à ses souffrances se doit de vouloir venger la mort de Notre Seigneur et de délivrer sa terre et son royaume. |

Chançon ferai, car talent m’en est pris, De la meilleur qui soit en tout le mont. De la meilleur? Je cuit que j’ai mespris. S’ele fust teus, se Deus joie me dont, De moi li fust aucune pitié prise, Qui sui touz siens et sui a sa devise. Pitiez de cuer, Deus! que ne s'est assise En sa biauté! Dame, qui merci proi, Je sent les maus d'amer por vos, Sentez les vos por moi ? |

Que mon chant s’élève, tel est mon désir, pour célébrer la meilleure dame du monde, La meilleure ? Je crois que je me trompe! Dieu! S’il en était ainsi, elle aurait eu envers moi un geste de pitié, moi qui suis tout à elle, tout à sa volonté. Cette pitié qui vient du coeur, que ne s'unit-elle à sa beauté! Dame, vous que j'implore, Je ressens pour vous les maux d'amour, et vous, les sentez-vous pour moi? |

Ausi comme unicorne sui Qui s’esbahist en regardant, Quant la pucele va mirant. Tant est lië de son ennui, Pasmee chiet en son giron; Lors l’ocit en traïson. Et moi ont mort d'autel senblant Amors et ma dame por voir. Mon cuer ont, n'en puis point ravoir. |

Je suis semblable à la licorne qui contemple, fascinée, la vierge que suit son regard. Heureuse de son tourment, elle tombe pâmée en son giron, proie offerte au traître qui la tue. Ainsi de moi, je suis mis à mort. Amour et ma dame me tuent. Ils ont pris mon coeur, je ne le peux reprendre. |

VILLEGAGNON

Né vers 1510 à Provins, rue du Murot (actuellement rue Saint-Thibault), Nicolas Durand de Villegagnon a son château près de Jouy-le-Châtel, canton de Nangis. Il est élève des collèges de La Marche et de Montaigu à Paris, en compagnie de Calvin, et étudie le droit à Orléans.

Entré dans l'ordre de Malte vers 1531 sur la recommandation de son oncle Villiers de L'Isle-Adam, grand maître de l'ordre, il prend part à l'expédition de Charles Quint contre Alger (et il en fait le récit : Caroli V imperatoris expeditio in Africam ad Argieram).

A Rome, il est ami du cardinal Jean du Bellay et il combat pour Guillaume Du Bellay en Piémont. Il noue amitié avec Leone Strozzi, prieur de Capoue et il l'accompagne en 1548 pour aller chercher en Ecosse la petite Marie Stuart, fiancée au fils du roi de France. En 1551, il tente en vain, depuis Malte, de défendre Tripoli contre les Turcs.

Rentré en France, il est nommé par Henri II vice-amiral de Bretagne et pannetier du roi.

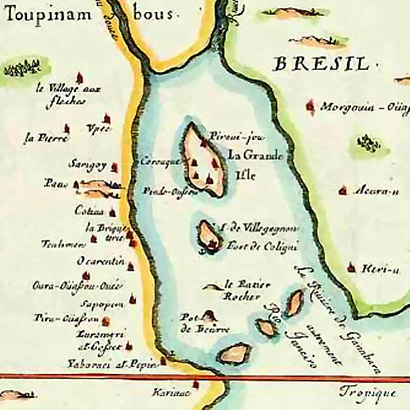

Il reçoit en 1555 le commandement de la flotte mise par Henri II à la disposition de Gaspard de Coligny, amiral de France, pour installer une colonie protestante au Brésil. Bien accueilli par les "sauvages" Topinambous, il construit dans la baie de Rio-de-Janeiro le Fort-Coligny et s'installe sur la côte qu'il appelle la "France antarctique".

Mais, deux ans plus tard, revenu à la foi catholique, il a, avec ses compagnons calvinistes, de violentes dissensions religieuses, dont il parle dans une lettre qu'il adresse à Calvin en mars 1557.

L'entreprise est un échec et Villegagnon rentre en France en 1560, laissant Fort-Coligny aux mains des Portugais. Il ramenait pour son frère, bailli de Provins, deux jeunes brésiliens de 16 et 18 ans qui furent baptisés à la chapelle de l'Hôtel-Dieu et qui vécurent 7 ou 8 ans au service du bailli.

L'expédition suscita la publication de plusieurs ouvrages. L'aumônier, André Thevet, avec les Singularités de la France antarctique (1557); le pasteur Pierre Richer avec Libri duo Apologetici contre D. Durandum (1561) et La Réfutation des folles resveries, exécrables blasphèmes, erreurs et mensonges de N. Durand, qui se nomme Villegaignon (1562); l'étudiant en théologie Jean de Léry : Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil (1578). Villegagnon quant à lui produisit plusieurs libelles pour se défendre contre les accusations des calvinistes.

Villegagnon sera blessé, dans le camp catholique, au siège de Rouen en 1562. On le trouve gouverneur de Sens en 1567, où il persécute les protestants. Il meurt en janvier 1571, dans sa commanderie de Beauvais-en-Gâtinais près de Nemours.

L’entreprise de Villegagnon eut beaucoup d’échos chez les écrivains :

— MONTAIGNE prit conscience du problème de la “sauvagerie” à la suite du voyage de Villegagnon : "J'ay eu long temps avec moy un homme qui avoit demeuré dix ou douze ans en cet autre monde qui a esté descouvert en nostre siecle, en l'endroit où Vilegaignon print terre, qu'il surnommé la France Antartique" (Essais, I, 31, "Des Cannibales").

— D'AUBIGNÉ, dans son Histoire Universelle (livre I, chap. 16), présente Villegagnon comme un émule des Colomb et des Magellan, puis comme un renégat qui martyrisa ceux qu’ils avait d’abord prétendu sauver.

Villegagnon, chevalier de Malte, défavorisé en France par la querelle qu'il eut avec le capitaine de Brest, s'y ennuya et s'adressa à l'amiral, lui exposant son désir d'aller faire peuplade en l'Amérique, se couvrant du zèle d'y planter la religion réformée, de retirer des persécutions deFrance, qui lors s'allumaient, plusieurs familles désolées. Sous ce langage, il obtint deux bons navires et somme d'argent. Villegagnon alla au Brésil faire un fort en la rivière de Ganabara, qu'il nomma le fort de Coligny. L'ayant accommodé, renvoya ses navires chargés de brésil [bois rouge propre à la teinture] et, de là, dépêcha à Genève, d'où, par même langage, il tira deux ministres et plusieurs personnes qui vinrent en Normandie se rallier à une plus grande troupe, et mêmement des femmes embarquées sous la charge de Bois le Comte, neveu de Villegagnon, qui, passant au cap de S. Vincent, dégraissa plusieurs navires espagnols et portugais. Et, après les incommodités qui se trouvent à passer la zone torride, cette flotte arriva le 10 de mars 1557 au fort de Coligny, lequel fut bientôt mis en défense, et où la religion fut établie avec protestations nécessaires que fit même avec Villegagnon Hector, docteur de Sorbonne. Peu de temps dura cette ferveur de la religion que Villegagnon, suscité par Hector, ne changeât au fait de la cène et du baptême, et peu à peu les força à rentrer aux coutumes de Rome. D'ailleurs, il avait commencé mal traiter les Français qu'il avait mené de bonne volonté [les ministres calvinistes Pierre Richer, Guillaume hartier, du Pont et Jean de Léry], dont s'ensuivit un mécontentement général, qui contraignit la plupart de se retirer vers les sauvages, entre ceux-là Leri. Celui-ci et plusieurs autres, ayant pratiqué quelques navires du Havre, demandent un congé à Villegagnon, leur vice-roi, qui le leur octroya en donnant un paquet aux juges des lieux où ils descendaient, par lequel il envoyait leur procès pour les faire brûler comme hérétiques. Cette troupe, après avoir mangé tout ce qui était dans leur navire, descendirent demi-morts en Bretagne et recevaient aumône et secours des juges auxquels ils présentaient leur procès. Quant à Villegagnon, après avoir changé de religion, pour se rendre plus recommandable, il voulut contraindre tout le reste de changer comme lui, en chassa les uns qui furent nourris par les sauvages, en fit mourir les autres par diverses sortes de morts, la plupart précipités des rochers qui regardaient vers la France dans la mer, dont il y a histoire particulière. Toutes choses commencèrent à lui succéder mal. Et puis, se voyant les Portugais sur les bras, qui, joint aux Margajats, les venaient attaquer, il quitta sa conquête sans embarquer l'artillerie, laissant parmi les sauvages ceux des siens qui avaient échappé la persécution; desquels qui purent endurer une rude nourriture se retirèrent finalement en France par le secours de quelque navire marchand venant de la Chine.

— RONSARD, qui croyait au mythe du “bon sauvage”, protesta contre cette entreprise de corruption : (“Discours contre fortune”, dans Second Livre des Poèmes):

Pauvre Villegagnon, tu fais une grand’faute

De vouloir rendre fine une gent si peu caute

Comme ton Amérique, où le peuple inconnu

Erre innocentement tout farouche et tout nu,

D’habit tout aussi nu qu’il est nu de malice,

Qui ne connaît les noms de vertu ni de vice,

De sénat ni de roi, qui vit à son plaisir

Porté de l’appétit de son premier désir,

Et qui n’a dedans l’âme ainsi que nous empreinte

La frayeur de la loi qui nous fait vivre en crainte,

Mais suivant sa nature est seul maître de soi,

Soi-mêmes est sa loi, son sénat et son roi;

Qui de coutres tranchants la terre n’importune,

Laquelle comme l’air à chacun est commune,

Et comme l’eau d’un fleuve est commun tout leur bien,

Sans procès engendrer de ce mot Tien et Mien.

Pour ce, laisse-les là, ne rompts plus, je te prie,

Le tranquille repos de leur première vie;

Laisse-les, je te prie, si pitié te remord,

Ne les tourmente plus et t’enfuis de leur bord.

Las! si tu leur apprends à limiter la terre,

Pour agrandir leurs champs ils se feront la guerre,

Les procès auront lieu, l’amitié défaudra,

Et l’âpre ambition tourmenter les viendra

Comme elle fait ici, nous autres, pauvres hommes,

Qui par trop de raison trop misérables sommes;

Ils vivent maintenant en leur âge doré.

Or, pour avoir rendu leur âge d’or ferré

En les faisant trop fins, quand ils auront l’usage

De connaître le mal, ils viendront au rivage

Où ton camp est assis, et en te maudissant

Iront avec le feu ta faute punissant,

Abominant le jour que ta voile première

Blanchit sur le sablon de leur rive étrangère.

Pour ce, laisse-les là, et n’attache à leur col

Le joug de servitude, ainçois le dur licol

Qui les étranglerait sous l’audace cruelle

D’un tyran, ou d’un juge, ou d’une loi nouvelle.

Vivez, heureuse gent, sans peine et sans souci,

Vivez joyeusement : je voudrai vivre ainsi.

En 1971, pour le IVe centenaire de sa mort, Provins a organisé une soirée sur "Villegagnon et les Isles fortunées" et une exposition "Villegagnon, vice-roi au Brésil". Voir Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins, n°125, 1971.

VICTOR HUGO

Hugo a visité Provins le 27 juillet 1835 en compagnie de Juliette Drouet. Le lendemain, il écrit à Madame V. Hugo : “Quant à Provins, c’est différent, non l’auberge, mais la ville. Il y a quatre églises, une porte de ville fort belle, un donjon avec quatre tourelles en contre-forts, et une enceinte de murailles et de tours ruinées, le tout répandu de la façon la plus charmante sur deux collines baignées jusqu’à mi-côte dans les arbres. Et puis force vieilles maisons encore pittoresques. J’ai dessiné le donjon que je te montrerai. Je l’ai visité. Il me servira beaucoup.”

Hugo pense en effet depuis longtemps à un roman qui ferait pendant à Notre-Dame de Paris et qui s'appellerait La Quiquengrogne. Dans Notre-Dame de Paris, la cathédrale représentait "le Moyen Age sacerdotal", dans La Quiquengrogne, la "Tour de César" illustrerait le "le Moyen Age féodal". Mais le projet de l'auteur tourna court.

En exil, il écrira ce poème :

Au midi de Provins-en-Brie

Est un mont où j'allais souvent;

Là l'homme renaît à la vie,

C'est un panorama vivant.

Sa vue est vaste et merveilleuse

Aussi nos aïeux l'ont compris,

Car ils ont eu l'idée heureuse

De le surnommer le "Rubis".

Quand par hasard ma verve enfante,

Vous vous dîtes : il est joyeux,

Il fume, il rit, il boit, il chante,

Mais les larmes sont dans mes yeux.

Je pleure en songeant à la France,

A ma famille, à mes amis;

Mais je conserve l'espérance

De revoir un jour le "Rubis".

CAROLINE ANGEBERT

Buste de C. Angebert à Dunkerque

Née en décembre 1793 dans une famille des environs de Provins, Caroline Colas épousa à quinze ans Claude-Jacques Angebert. Comme son mari faisait carrière dans la marine, elle passa plusieurs années à Corfou et à Trieste.

Puis le ménage s’installa à Dunkerque. Elle fut alors en relations épistolaires suivies avec Victor Cousin. Lorsque Lamartine brigua le poste de député de l’arrondissement de Bergues, aux élections de 1831, elle se fit en quelque sorte son agent électoral.

En 1835, M. Angebert prit sa retraite et le couple s’installa à Paris. Caroline Angebert se consacra alors à des activités de bienfaisance et, avec Mme Alphonse de Lamartine, elle s’occupa de la réinsertion sociale des femmes libérées de la prison de Saint-Lazare. Dans son salon, elle reçevait des poètes, dont Théodore de Banville qui lui dédia, en 1843, un poème de son recueil Les Cariatides. Pierre Dupont, alors âgé de 22 ans, lui offrit aussi une poésie.

Mais M. Angebert a maintenant 75 ans, ses moyens financiers sont limités et Caroline, qui a 55 ans, est atteinte d’une demi-surdité. En 1848, ils quittent donc Paris et se retirent à Provins, dans une maison qu’ils achètent au chevet de Saint-Quiriace.

J’habite la montagne

Qui domine Provins,

Où Thibaut de Champagne

Grava ses doux refrains.

La Tour et le vieux temple

Abritent mon séjour;

Et de là je contemple

Le vallon, mon amour.

De calme et de silence

Ombrage mon sentier,

Vallon de mon enfance

Où fleurit l’églantier !

Terre à mes yeux plus belle

Qu’un éden étranger,

Je te préfère à celle

Où fleurit l’oranger…

A Provins, un cénacle de lettrés s'est réuni autour de Caroline Angebert, qui publie des articles et quelques poèmes dans La Feuille de Provins.

Théodore de BANVILLE À Madame Caroline Angebert Chanter, mais dans le soir sonore |

Telle est votre gloire secrète, (Les Cariatides, 1842) |

En 1858, quand elle apprend la misère où se trouve Lamartine, Caroline Angebert appuie la souscription ouverte au profit du poète par un appel Aux femmes, au peuple.

Jadis, à Béthanie, on vit une humble femme

Répandre des parfums sur les pieds du Sauveur;

Sur les tiens aujourd’hui je viens avec mon âme

Répandre ma douleur.

A tes destins jamais je ne fus étrangère :

Dans les échos, dans l’air, je recueillais ta voix;

Je te suivais de loin… J’ai gravi ton calvaire,

J’ai pleuré sur ta croix.

Tu chantais l’amour pur… Rappelez-vous, ô Femmes!

Le saint enthousiasme et les jeunes ferveurs.

Vos cheveux ont blanchi… N’avons-nous plus nos âmes ?

N’avons-nous plus nos coeurs?

Répondez! hâtez-vous… Témoigne pour toi-même,

Foule reconnaissante, en témoignant pour lui.

N’attends pas que, brisé dans un effort suprême,

Son dernier jour ait lui!

A l'éditeur F. Didot

C’est à tort que des censeurs moroses,

Déshéritant notre avenir,

Disent qu’après le temps des roses

L’homme est réduit au souvenir :

Non, l’âme reverdit sans cesse,

Ses fleurs sont de toutes saisons,

Son feu divin, même dans la vieillesse,

Dore toujours de nouveaux horizons.

De ce pouvoir vous offez un exemple,

Vous dont l’esprit, en dépit des autans,

Sait conserver, comme en un temple,

De doux parfums qu’envierait le printemps.

En les respirant, mon automne

Dans l’avenir se promet de beaux jours,

Et regrette moins la couronne

Et l’âge brillant des amours.

Caroline Angebert devait passer ses dernières années retirée du monde, presque sourde. Elle mourut à 87 ans, le 14 novembre 1880.

A Provins, l'entrée de la maison qui a appartenu à Caroline Angebert se trouve tout au fond de l'impasse qui longe le flanc sud de l'église Saint-Quiriace. Le jardin, en avant de la maison, se termine par une terrasse et un pavillon qui dominent le vallon. [passant devant le portail latéral sud de Saint-quiriace, emprunter le sentier herbu du Rubis, qui serpente sous la maison ayant appartenu à Caroline Angebert et au pied des bâtiments récents du lycée.]

Curieusement, la situation et la disposition de cette demeure correspondent tout à fait à la "maison de monsieur Auffray" que Balzac décrit dans son roman Pierrette, avec, le long de la terrasse, "une allée qui aboutit à la porte-fenêtre du cabinet de monsieur Auffray". Ce serait donc au premier étage de ce pavillon que Balzac aurait logé Pierrette et madame Lorrain : "de sa fenêtre, Pierrette pouvait voir la magnifique vallée de Provins qu'elle connaissait à peine". Balzac aurait-il connu la demeure de Caroline Angebert ?

En juin 1988, Provins a organisé une exposition "Provins romantique ou le salon de Caroline" dont il reste un catalogue de 58 pages (notices sur Hugo, Balzac, Caroline Angebert, Pierre Dupont, Hégésippe Moreau, etc.)

BALZAC ET SON ROMAN PIERRETTE

Balzac fit paraître Pierrette Lorrain en feuilleton dans le Siècle en janvier 1840. Il dédia ce roman à Madame Hanska. A l’origine, Balzac avait voulu écrire “une délicieuse petite histoire qui pourra être lue par Anna”, la fille de Mme Hanska. Mais, “à l’exécution, tout a changé”, et la délicieuse petite histoire est devenue un roman noir, une “sombre étude de moeurs provinciales et une physiologie du célibat”.

Pierrette est la petite-fille d'une habitante de Pen-Hoët, Mme Lorrain. Ses parents sont morts et elle est élevée par sa grand-mère. Elle a pour compagnon de jeux un enfant du pays, Jacques Brigaut. Son parrain est Denis Rogron qui, après avoir tenu un commerce à Paris, s'est retiré à Provins avec sa soeur Sylvie.

Le frère et la soeur sont assez mal accueillis par la société de la petite ville. Ils s'ennuient, et acceptent de prendre avec eux Pierrette. Elle est d'abord bien accueillie; mais, comme sa gentillesse lui vaut des invitations dans la ville, Sylvie, jalouse, finit par la prendre en haine, la traite comme une servante et la brutalise.

Dans l'intervalle, Jacques Brigaut, devenu ouvrier menuisier, entre au service de M. Frappier, menuisier à Provins, pour se rapprocher de sa jeune amie d'enfance, dont il est amoureux. Il alerte Mme Lorrain, la grand-mère, qui arrive en toute hâte pour arracher sa petite-fille à la harpie qui la martyrise. On transporte la victime chez Frappier, puis, de là, chez son subrogé tuteur, le notaire Auffray. Mais une mastoïdite, imputable aux mauvais traitements subis, emporte Pierrette, malgré les soins des meilleurs médecins.

Une plainte pour sévices, déposée par Mme Lorrain, n'aboutit pas, grâce à la roublardise de l'avocat Vinet. Vinet lui-même, devenu député et procureur général grâce à ses intrigues, fait nommer Rogron receveur général. Le silence se fait peu à peu sur cette affaire. De temps en temps, quelqu'un rappelle que "les Rogron ont eu une triste affaire à propos d'une pupille". Mais les partisans de Vinet finissent par poser les Rogron en victimes, pour conclure que "le diable nous punit toujours d'un bienfait".

Comment Balzac connaissait-il Provins ?

— Balzac est peut-être venu à Provins en 1826 en se rendant au château de Montglas (à La Ferté-Gaucher, à 25 km au nord de Provins) chez M. Dassonvillez de Rougement (un homme d’affaire qui lui prêta 6000 francs).

— La fille aînée de Mme de Berny avait épousé en 1819 Victor Michelin, fils d’un propriétaire de Provins

— Balzac s’est arrêté à Provins en 1833, à l’aller et au retour, en se rendant à Neuchâtel, via Troyes et Besançon (le relais de la diligence se trouvait dans la grande rue de la ville basse)

— Balzac a pu passer à Provins en septembre 1839 en revenant de Belley et Bourg où il était allé, en compagnie de Gavarni, pour tenter en vain de sauver le notaire Peytel condamné à mort.

Sites balzaciens de Provins :

— La “petite place qui se trouve dans le bas Provins” est l’actuelle place Honoré-de-Balzac, entre la rue du Val et la rue Fourtier-Masson (autrefois une petite place très provinciale, plantée de tilleuls).

— La maison des Rogron avec sa “façade en pierre blanche”, son “toit couvert en ardoises” est plus une maison du Val de Loire que de la Champagne; on la situe à l’emplacement de l’aile droite de l’ancienne école de la rue Fourtier-Masson.

— La maison de M. Auffray (page 774) : "La maison de monsieur Auffray se trouve dans la ville haute, au-dessous des ruines du château, où elle est bâtie dans une des marges de terrain produites par le bouleversement des anciens remparts. De là les habitants ont la vue de la vallée en se promenant dans un petit jardin fruitier enclos de gros murs, d'où l'on plonge sur la ville. Les toits des autres maisons arrivent au cordon extérieur du mur qui soutient ce jardin. Le long de cette terrasse est une allée qui aboutit à la porte-fenêtre du cabinet de monsieur Auffray. Au bout s'élèvent un berceau de vigne et un figuier, sous lesquels il y a une table ronde, un banc et des chaises peints en vert. On avait donné à Pierrette une chambre au-dessus du cabinet de son nouveau tuteur. Madame Lorrain y couchait sur un lit de sangle auprès de sa petite fille. De sa fenêtre, Pierrette pouvait donc voir la magnifique vallée de Provins, qu'elle connaissait à peine, elle était sortie si rarement de la fatale maison des Rogron!"

Cette maison "de monsieur Auffray" ressemble curieusement, par sa situation et sa disposition, à la maison de Caroline Angebert. Le pavillon à un étage qui se trouve au niveau de la terrasse correspond fort bien au "cabinet" de monsieur Auffray. Toutefois, la maison de Caroline Angebert n'est pas exactement "au-dessous des ruines du château", mais juste au-dessous du chevet de Saint-Quiriace qui la domine entièrement.

— L’atelier du père Frappier (là où Brigaut vit confectionner le cercueil de Pierrette) pourrait être situé au 32 rue du Val.

— L’église Sainte-Croix sert de cadre à la scène où Pierrette rencontre Brigaut.

QUELQUES EXTRAITS DE PIERRETTE :

P. 650-651 (éd. Pléiade, 1962, t. III)

En octobre 1827, à l’aube, un jeune homme âgé d’environ seize ans et dont la mise annonçait ce que la phraséologie moderne appelle si insolemment un prolétaire, s’arrêta sur une petite place qui se trouve dans le bas Provins. A cette heure, il put examiner sans être observé les différentes maisons situées sur cette place qui forme un carré long. Les moulins assis sur les rivières allaient déjà. Leur bruit répété par les échos de la haute ville, en harmonie avec l’air vif, avec les pimpantes clartés du matin, accusait la profondeur du silence qui permettait d’entendre les ferrailles d’une diligence, à une lieue, sur la grande route. Les deux plus longues lignes de maisons séparées par un couvert de tilleuls offrent des constructions naïves où se révèlent l’existence paisible et définie des bourgeois. En cet endroit, nulle trace de commerce. A peine y voyait-on alors les luxueuses portes cochères des gens riches! S’il y en avait, elles tournaient rarement sur leurs gonds, excepté celle de monsieur Martener, un médecin obligé d’avoir son cabriolet et de s’en servir. Quelques façades étaient ornées d’un cordon de vigne, d’autres de rosiers à haute tige qui montaient jusqu’au premier étage où leurs fleurs parfumaient les croisées de leurs grosses touffes clairsemées. Un bout de cette place arrive presque à la grande rue de la basse ville. L’autre bout est barré par une rue parallèle à cette grande rue et dont les jardins s’étendent sur une des deux rivières qui arrosent la vallée de Provins.

Dans ce bout, le plus paisible de la place, le jeune ouvrier reconnut la maison qu’on lui avait indiquée : une façade en pierre blanche, rayée de lignes creuses pour figurer des assises, où les fenêtres à maigres balcons de fer décorées de rosaces peintes en jaune sont fermées de persiennes grises. Au-dessus de cette façade, élevée d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage, trois lucarnes de mansarde percent un toit couvert en ardoises, sur un des pignons duquel tourne une girouette neuve. Cette moderne girouette représente un chasseur en position de tirer un lièvre. On monte à la porte bâtarde par trois marches en pierre. D’un côté de la porte, un bout de tuyau de plomb crache les eaux ménagères au-dessus d’une petite rigole, et annonce la cuisine; de l’autre, deux fenêtres soigneusement closes par des volets gris où des coeurs découpés laissent passer un peu de jour, lui parurent être celles de la salle à manger. Dans l’élévation rachetée par les trois marches et dessous chaque fenêtre, se voient les soupiraux des caves, clos par de petites portes en tôle peinte, percées de trous prétentieusement découpés. Tout alors était neuf. Dans cette maison restaurée et dont le luxe encore frais contrastait avec le vieil extérieur de toutes les autres, un observateur eût sur-le-champ deviné les idées mesquines et le parfait contentement du petit commerçant retiré.

P. 668-669

Provins, ce paradis terrestre, excitait chez les deux merciers le fanatisme que toutes les jolies petites villes de France inspirent à leurs habitants. Disons-le à la gloire de la Champagne : cet amour est légitime. Provins, une des plus charmantes villes de France, rivalise le Frangistan et la vallée de Cachemire; non seulement elle contient la poésie de Saadi, l’Homère de la Perse, mais encore elle offre des vertus pharmaceutiques à la Science médicale. Des Croisés rapportèrent les roses de Jéricho dans cette délicieuse vallée, où, par hasard, elles prirent des qualités nouvelles, sans rien perdre de leurs couleurs. Provins n’est pas seulement la Perse française, elle pourrait encore être Bade, Aix, Bath : elle a des eaux! […] Après avoir traversé les plaines grises qui se trouvent entre la Ferté-Gaucher et Provins, vrai désert, mais productif, un désert de froment, vous parvenez à une colline. Tout à coup vous voyez à vos pieds une ville arrosée par deux rivières : au bas du rocher s’étale une vallée verte, pleine de lignes heureuses, d’horizons fuyants. Si vous venez de Paris, vous prenez Provins en long, vous avez cette éternelle grande route de France, qui passe au bas de la côte en la tranchant, et douée de son aveugle, de ses mendiants, lesquels vous accompagnent de leurs voix lamentables quand vous vous avisez d’examiner ce pittoresque pays inattendu. Si vous venez de Troyes, vous entrez par le pays plat. Le château, la vieille ville et ses anciens remparts sont étagés sur la colline. La jeune ville s’étale au bas. Il y a le haut et le bas Provins : d’abord, une ville aérée, à rues rapides, à beaux aspects, environnée de chemins creux, ravinés, meublés de noyers, et qui criblent de leurs vastes ornières la vive arête de la colline; ville silencieuse, proprette, solennelle, dominée par les ruines imposantes du château; puis une ville à moulins, arrosée par la Voulzie et le Durtain, deux rivières de Brie, menues, lentes et profondes; une ville d’auberges, de commerce, de bourgeois retirés, sillonnée par les diligences, par les calèches et le roulage. Ces deux villes ou cette ville, avec ses souvenirs historiques, la mélancolie de ses ruines, la gaieté de sa vallée, ses délicieuses ravines pleines de haies échevelées et de fleurs, sa rivière crénelée de jardins, excite si bien l’amour de ses enfants qu’ils se conduisent comme les Auvergnats, les Savoyards et les Français : s’il sortent de Provins pour aller chercher fortune, ils y reviennent toujours. Le proverbe : Mourir au gîte, fait pour les lapins et les gens fidèles, semble être la devise des Provinois.

P. 685-686

Provins a jadis été une capitale qui luttait victorieusement avec Paris au douzième siècle, quand les comtes de Champagne y avaient leur cour, comme le roi René tenait la sienne en Provence. En ce temps la civilisation, la joie, la poésie, l’élégance, les femmes, enfin, toutes les splendeurs sociales n’étaient pas exclusivement à Paris. Les villes se relèvent aussi difficilement que les maisons de commerce de leur ruine : il ne nous reste de Provins que le parfum de notre gloire historique, celui de nos roses, et une sous-préfecture. Ah! que serait la France si elle avait conservé toutes ses capitales féodales! Les sous-préfets peuvent-ils remplacer la race poétique, galante et guerrière des Thibault qui avaient fait de Provins ce que Ferrare était en Italie, ce que fut Weymar en Allemagne et ce que voudrait être aujourd’hui Munich ? – Provins a été une capitale ? s'écriait Rogron. – D'où venez-vous donc? répondait l'archéologue Desfondrilles. Le Juge-suppléant frappait alors de sa canne le sol de la ville haute, et s'écriait :– Mais ne savez-vous donc pas que toute cette partie de Provins est bâtie sur des cryptes ? – Cryptes! – Hé! bien, oui, des cryptes d'une hauteur et d'une étendue inexplicables. C'est comme des nefs de cathédrales, il y a des piliers. [...] Rogron revenait enchanté de savoir sa maison construite dans la vallée."

P. 656-657

La blancheur excessive de sa figure trahissait une de ces horribles maladies de jeune fille à laquelle la médecine a donné le nom gracieux de chlorose, et qui prive le corps de ses couleurs naturelles, qui trouble l'appétit et annonce de grands désordres dans l'organisme. Ce ton de cire existait dans toute la carnation. Le cou et les épaules expliquaient par leur pâleur d'herbe étiolée la maigreur des bras jetés en avant et croisés. Les pieds de Pierrette paraissaient amollis, amoindris par la maladie. Sa chemise ne tombait qu'à mi-jambe et laissait voir des nerfs fatigués, des veines bleuâtres, une carnation appauvrie. Le froid qui l'atteignit lui rendit les lèvres d'un beau violet. Le triste sourire qui tira les coins de sa bouche assez délicate montra des dents d'un ivoire fin et d'une forme menue, de jolies dents transparentes qui s'accordaient avec ses oreilles fines, avec son nez un peu pointu mais élégant, avec la coupe de son visage qui, malgré sa parfaite rondeur était mignonne. Toute l'animation de ce charmant visage se trouvait dans des yeux dont l'iris, couleur tabac d'Espagne et mélangé de points noirs, brillait par des reflets d'or autour d'une prunelle profonde et vive. Pierrette avait dû être gaie, elle était triste. Sa gaieté perdue existait encore dans la vivacité des contours de l'oeil, dans la grâce ingénue de son front et dans les méplats de son menton court. Ses longs cils se dessinaient comme des pinceaux sur des pommettes altérées par la souffrance. Le blanc, prodigué outre mesure, rendait d'ailleurs les lignes et les détails de la physionomie très purs. L'oreille était un petit chef-d'oeuvre de sculpture: vous eussiez dit du marbre. Pierrette souffrait de bien des manières.

P. 685-686

Il se trouvait à Provins des gens désabusés de la vie parisienne, des savants modestes vivant avec leurs livres. Un juge-suppléant nommé Desfondrilles, plus archéologue que magistrat, disait à l’homme instruit, le vieux monsieur Martener le père, en lui montrant la vallée : — Expliquez-moi pourquoi les oisifs de l’Europe vont à Spa plutôt qu’à Provins, quand les Eaux de Provins ont une supériorité reconnue par la médecine française, une action, une martialité dignes des propriétés médicales de nos roses ? — Que voulez-vous! répliquait l’homme instruit, c’est un des caprices du Caprice, inexplicable comme lui. Le vin de Bordeaux était inconnu il y a cent ans : le maréchal de Richelieu est nommé gouverneur de la Guyenne; il avait la poitrine délabrée et, l’univers sait pourquoi!, le vin du pays le restaure, le rétablit. Bordeaux acquiert alors cent millions de rente, et le maréchal recule le territoire de Bordeaux jusqu’à Angoulême, jusqu’à Cahors, enfin à quarante lieues à la ronde! Qui sait où s’arrêtent les vignobles de Bordeaux ? Et le maréchal n’a pas de statue équestre à Bordeaux! — Ah! s’il arrive un événement de ce genre à Provins, dans un siècle ou dans un autre, on y verra, je l’espère, reprenait alors monsieur Desfondrilles, soit sur la petite place de la basse ville, soit au château, dans la ville haute, quelque bas-relief en marbre blanc représentant la tête de monsieur Opoix, le restaurateur des Eaux minérales de Provins! — Mon cher monsieur, peut-être la réhabilitation de Provins est-elle impossible, disait le vieux monsieur Martener le père. Cette ville a fait faillite. — Comment ? — Elle a jadis été une capitale qui luttait victorieusement avec Paris au douzième siècle, quand les comtes de Champagne y avaient leur cour, comme le roi René tenait la sienne en Provence, répondait l’homme instruit. En ce temps la civilisation, la joie, la poésie, l’élégance, les femmes, enfin, toutes les splendeurs sociales n’étaient pas exclusivement à Paris. Les villes se relèvent aussi difficilement que les maisons de commerce de leur ruine : il ne nous reste de Provins que le parfum de notre gloire historique, celui de nos roses, et une sous-préfecture. — Ah! que serait la France si elle avait conservé toutes ses capitales féodales! disait Desfondrilles. Les sous-préfets peuvent-ils remplacer la race poétique, galante et guerrière des Thibault qui avaient fait de Provins ce que Ferrare était en Italie, ce que fut Weymar en Allemagne et ce que voudrait être aujourd’hui Munich ?

Voir Bourreau, "Un roman provinois de Balzac, Pierrette",

dans Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Provins, 1934.

HÉGÉSIPPE MOREAU

H. Moreau, au cimetière Montparnasse

Pierre-Jacques Roulliot est né à Paris le 9 avril 1810. Il était fils naturel de Claude-François Moreau et de sa concubine Marie Roulliot. Son père devint bientôt professeur au collège de Provins et il fut amené tout jeune dans cette ville.

Son père étant mort peu après (sans l'avoir reconnu), sa mère entra, le 1er janvier 1816, au service de Camille Guérard, qui tenait l’hôtel de la Fontaine (que lui avait cédé sa mère, remariée au docteur Favier et installée dans sa propriété de Champbenoist). Hégésippe vécut dans ce milieu (Camille Guérard, Mme Favier, le deuxième fils de celle-ci, Emile, et un fils de l’hôtelier de la Fontaine, Camille). Les moments passés dans la maison de Champbenoist furent pour lui des moments de bonheur (ensuite Camille partit pour une propriété agricole des environs, à Saint-Martin, Marie Rouillot restant sa servante).

Moreau fit ses études au collège de Provins (inscrit sous le nom d'Hégésippe Moreau), puis, à partir de 1822, au petit séminaire de Meaux (qui fut transporté ensuite à Avon, près de Fontainebleau). Il affiche alors des idées anticléricales et antiroyalistes.

Quand sa mère mourut, en février 1823, Hégésippe fut recueilli par Madame Favier (à Champbenoist) et par Madame Guérard (à sa ferme de Saint-Martin). Il resta à Avon, en classe de rhétorique, jusqu'en 1826 (où il eut le prix d'excellence). Puis il apprit le métier d’imprimeur-correcteur chez le libraire Lebeau, éditeur de la Feuille de Provins (au 17 rue de la Cordonnerie, près de Saint-Ayoul).

Là, à 17 ans, il fut amoureux de Louise, la fille aînée de l’imprimeur (elle avait 8 ans de plus que lui, était mariée à un mégissier, mais vivait séparée de son mari); c'est elle qu'il appelle sa “soeur”.

En 1828, H. Moreau fait la connaissance de l’académicien Pierre Lebrun. Celui-ci l’encourage à écrire une Epître sur l'Imprimerie qui est envoyée à l'imprimeur parisien Firmin Didot; celui-ci, en 1829, embaucha le jeune poète dans son atelier rue Jacob. H. Moreau n'y resta que quelques mois, puis passa dans une imprimerie concurrente. Il vivait alors très modestement : "Ma chambre est petite, écrit-il à Louise dans l'hiver de 1829; mais la nuit j'enveloppe mon cou dans un mouchoir qui a touché le vôtre, et je n'ai plus froid."

Vinrent alors les journées de juillet 1830. Hégésippe Moreau combat sur les barricades, est blessé et soigné par de jeunes et belles nonnes. Se retrouvant sans travail, il essaie de donner des leçons; mais bientôt il tombe "dans un abîme sans fond de misère et de honte". Il erre, mourant de faim, sentant les premières atteintes de la tuberculose:

A tout prix, il faut que je mange,

Rien ne pourrait m'empêcher.

Que le bon Dieu m'envoie un ange:

Je le plume pour l'embrocher.

Il en est réduit à coucher dans les fourrés du bois de Boulogne ou dans un bateau chargé de charbon; il se fait même ramasser volontairement par les patrouilles de police.

Dans sa misère, il conservait la nostalgie de Provins :

Mon doux pays, alors, me souriait en rêves,

Comme à Jean-Jacque enfant son beau lac et ses grèves;

Je revoyais Provins et ses coteaux aimés,

De tant de souvenirs, de tant de fleurs semés;

Son dôme occidental, dont chaque soir le faîte

S’illumine au soleil comme pour une fête;

Sa tour, dont le lichen crevasse le granit,

Où la guerre tonnait, où l’oiseau fait son nid,

Se parlent tête-à-tête une langue inconnue.

Médaille des Césars ou des rois, sphinx jumeaux,

Qui jettent aux passants des énigmes sans mots.

En avril 1833 retour à Provins avec des artistes pour jouer un vaudeville de sa composition A la hussarde; c'est un succès local. Il est accueilli par les Lebeau. Il lance alors une revue en vers satirique, politico-littéraire Le Diogène (sur le modèle de la Némésis, un pamphlet périodique en vers de Barthélémy et Méry).

Et, pour doter Provins d'une muse indigène

J'ose la baptiser du nom de Diogène! […]

J'ai médité longtemps ces noms que je murmure;

Qu'il me vienne un public : ma poésie est mûre.

Prêtez-moi donc secours, habitants riverains

Du sol qu'ont baptisé les deux fleuves parrains;

Souffrirons-nous toujours que le proverbe rie

Des talents champenois comme des vins de Brie ?

Diogène aux railleurs porte un défi mortel :

Frères, j'attends vos noms pour signer le cartel.

Au bout de 4 mois l'affaire périclite. Moreau se retrouve endetté et surveillé par la police pour ses textes jugés séditieux. Mais les Provinois n'apprécièrent pas, et ce fut l'échec. Dans un dernier poème, Le Poète en province, Hégésippe Moreau eut quelques mots pleins d'amertume et de mépris contre la bourgeoisie locale.

Je suis las de croupir sur votre territoire,

De prodiguer des chants qui n'ont point d'auditoire;

Je pars, et de ces bords, que je croyais amis,

Je secoue, en fuyant, la poudre et les fourmis;

Je pars, mais sans adieu : ma satire allumée

En cinq explosions ne s'est pas consumée;

Je poursuivrai sans peur mon rôle jusqu'au bout :

Le théâtre a croulé, mais l'acteur est debout !

Le 25 août 1833, il se querelle, à propos de Louise, avec Victor Plessier, clerc de notaire et futur député. Il se bat en duel avec lui le lendemain, à la suite de quoi les Lebeau le chasseront. Louis Rogeron a publié, dans le journal La Feuille de Provins du 26 juillet 1884, le récit du duel Hégésippe Moreau et Victor Plessier.

Le lundi on fut sur pied avec le jour. Le soleil perçant la brume matinale trouva Moreau et ses témoins sur le rempart, près des Grandes-Planches, attendant l'heure de la rencontre. Bientôt le jeune clerc et les siens débouchèrent par le sentier de la Nozaie. L'endroit choisi pour le combat était le fossé des fortifications de la ville, au pied de la haute tourelle du Trou-au-chat : on s'y rendit. Moreau n'avait jamais tenu une arme de sa vie, afin d'égaliser les chances, on avait décidé qu'on se battrait au pistolet. La place du combat bien arrêtée, les adversaires furent mis en présence. Moreau avait pour témoin son camarade Adolphe Legendre et Sotholin, l'ex-brigadier, qui assistait la veille à la dispute. Son adversaire était accompagné aussi de deux de ses amis, Georges Ruel de Forges et Herman Schérer, un bijoutier de la place du Val. Au dernier moment Georges Ruel qui, comme tout le monde, croyait que le motif de la querelle avait été une chansonnette innocente, publiée quelques jours auparavant par Moreau dans son journal Le Diogène, essaya d'arranger l'affaire, mais il n'y réussit pas. La scène du café n'avait été qu'un prétexte : le véritable motif, connu seulement des deux adversaires, était une question de sentiment, une sorte de rivalité dont une jeune fille, Louise L. (Lebeau), celle qu'Hégésippe dans ses contes appelle sa soeur, la douce Macaria, était l'objet. Chez des jeunes gens de vingt ans, c'en était assez pour que des deux côtés on se crût engagé à ne pas faire la moindre concession et ce fut dans cet esprit que toute proposition d'arrangement fut repoussée. La diplomatie n'ayant pas réussi, Georges Ruel dénoua les pourparlers en disant : Voyons, Messieurs, donnez les pistolets et veuillez compter les pas. – Combien ? dit l'ex-brigadier. – Quinze, répondit avec précipitation l'adversaire de Moreau, je n'y vois pas plus loin (en effet, il était déjà très myope).Sotholin compta froidement jusqu'à quinze, puis ajouta : – Quand vous voudrez, Messieurs. Les combattants allèrent se placer, Moreau du côté du talus du fossé, le jeune clerc au pied de la tourelle d'enceinte. Un moment solennel se passa. L'ex-brigadier frappa dans ses mains : 1...2...3. Au dernier mot les deux détonations retentirent, les balles sifflèrent. Moreau fut frôlé à l'épaule. Quant à sa balle à lui elle s'aplatit sur le mur à quelques centimètres de la figure de son adversaire. Quand la brume fut dissipée, les combattants, qui avaient bravement essuyé le feu et étaient restés impassibles à leur place, s'avancèrent l'un vers l'autre, le clerc tendit la main à Moreau en lui disant : "L'insulte que vous m'avez faite est suffisamment effacée par cette rencontre, je n'ai d'ailleurs jamais douté de votre courage". Moreau serra la main qu'on lui tendait, sans répondre, et s'éloigna avec ses témoins.

De retour à Paris fin août, Moreau mène à nouveau une vie précaire: maître d'études pour quelques semaines, ensuite chargé d'une revue de presse, il se retrouve bientôt sans emploi ni argent ni domicile. Aux étrennes de 1836, il adressa un poème nostalgique à Mme Guérard, la "fermière" de Provins.

LA FERMIERE

Romance. Etrennes à madame G***. Janvier 1836

Amour à la fermière ! elle est

Si gentille et si douce !

C'est l'oiseau des bois qui se plaît

Loin du bruit dans la mousse.

Vieux vagabond qui tends la main,

Enfant pauvre et sans mère,

Puissiez-vous trouver en chemin

La ferme et la fermière.

De l'escabeau vide au foyer

Là le pauvre s'empare,

Et le grand bahut de noyer

Pour lui n'est point avare;

C'est là qu'un jour je vins m'asseoir,

Les pieds blancs de poussière;

Un jour… puis en marche! et bonsoir

La ferme et la fermière !

Mon seul beau jour a dû finir,

Finir dès son aurore;

Mais pour moi ce doux souvenir

Est du bonheur encore :

En fermant les yeux je revois

L'enclos plein de lumière,

La haie en fleur, le petit bois,

La ferme et la fermière !

Si Dieu, comme notre curé

Au prône le répète,

Paye un bienfait (même égaré),

Ah! qu'il songe à ma dette !

Qu'il prodigue au vallon les fleurs,

La joie à la chaumière !

Et garde des vents et des pleurs

La ferme et la fermière.

Chaque hiver qu'un groupe d'enfants

A son fuseau sourie,

Comme les Anges aux fils blancs

De la Vierge Marie;

Que tous, par la main, pas à pas,

Guidant un petit frère,

Réjouissent de leurs ébats

La ferme et la fermière.

ENVOI

Ma Chansonnette, prends ton vol !

Tu n'es qu'un faible hommage;

Mais qu'en avril le rossignol

Chante et la dédommage.

Qu'effrayé par ses chants d'amour,

L'oiseau du cimetière

Longtemps, longtemps se taise pour

La ferme et la fermière !

En mars 1838, grâce à l'aide de quelques amis, il publie enfin Le Myosotis, recueil de l'ensemble de ses poèmes et de cinq contes. Son poème le plus célèbre est La Voulzie. Même Baudelaire, pourtant critique à l'égard de l'auteur, reconnaît la qualité de ce texte. Hégésippe Moreau écrit à Louise: "Je savais bien que j'étais un vrai poète, comme ils le disent, mais je ne croyais pas l'avoir prouvé clairement jusqu'aujourd'hui. Partagez mon orgueil, ma bonne sainte. Décidément, vous ne vous êtes pas trompée. Vous n'avez pas aimé un misérable, un fou."

Quelques mois plus tard, Moreau entre à l'hôpital de la Charité; Le 19 décembre 1838, il succombe à la tuberculose, à 28 ans.

Felix Pyat, qui avait tenu à rencontrer six mois auparavant Hégésippe Moreau à l'imprimerie de la Revue du Progrès raconte dans un article de cette même revue : "Le 20 décembre 1838, à midi, je me suis transporté à l'hôpital de la Charité et là, j'ai trouvé dans la salle d'amphithéâtre, sur une table de pierre, un cadavre. Ce cadavre était nu, couché sur le dos, les mains croisées devant la poitrine, la tête un peu penchée vers l'épaule droite et les yeux tout grands ouverts. — Quel était ce cadavre? — C'était le numéro 12. Il meurt tant d'hommes là qu'on ne les appelle plus, on les numérote. — Quel était ce numéro douze? — Un poète. — Quel poète? — Hégésippe Moreau." Si j'étais arrivé une demi-heure plus tard dit-il, le travail de la dissection était opéré, et les restes du défunt auraient disparu.

Trois mille personnes ont assisté à son enterrement au cimetière Montparnasse.

Pierre DUPONT

HOMMAGE A HEGESIPPE MOREAU

Au cimetière Montparnasse,

Parmi la foule de ces morts

Que le temps inflexible entasse

Comme un avare ses trésors,

Une tombe gît sous la mousse,

Dépassant à peine le sol,

Où dort une mémoire douce

Comme le chant du rossignol.

Passant, sur la pierre qui s'use

Aux baisers de l'air et de l'eau,

Lisez un nom cher à la muse :

Hégésippe Moreau.

N'ayant jamais connu sa mère,

Par les étrangers accueilli,

Mendiant comme au temps d'Homère,

Dans l'opprobre il aurait vieilli;

Chantant pour emplir sa besace,

Les méchants l'auraient maltraité,

Car par la Vérité qui passe

Le monde se croit insulté…

Il est mort à l'âge où l'on aime,

Après avoir souffert, aimé;

Au fond de ce double problème

Son doux esprit s'est abîmé.

Son âme, rompant les lisières

Qui la séparaient du repos,

A gagné les célestes sphères;

La nature a repris ses os…

Sur sa casse d'imprimerie

Accoudé, méditant des vers,

Entraîné par sa rêverie,

Il travaillait tout de travers.

Hélas! la muse son amante

Lui préparait son piédestal !

Il exhala son âme ardente

Sur le grabat d'un hôpital.

Réparons l'injustice noire

De son âge contemporain;

Couronnons de fleurs sa mémoire

Aussi durable que l'airain.

Et puisque des morts la poussière

Aime l'hommage des petits,

Coeurs simples, allez sur sa pierre

Déposer des myosotis.

Passant sur la pierre qui s'use

Aux baisers de l'air et de l'eau,

Lisez un nom cher à la muse :

Hégésippe Moreau.

BAUDELAIRE regrette que celui qui aurait pu être un remarquable homme de lettres ait prostitué son talent pour plaire aux "badauds de la démocratie"…

Hégésippe Moreau, qui fut un Arabe nomade dans un monde civilisé, est presque le contraire d’un homme de lettres. Son bagage n’est pas lourd, mais la légèreté même de ce bagage lui a permis d’arriver plus vite à la gloire. Quelques chansons, quelques poèmes d’un goût moitié classique, moitié romantique, n’épouvantent pas les mémoires paresseuses. Enfin, pour lui tout a tourné à bien; jamais fortune spirituelle ne fut plus heureuse. Sa misère lui a été comptée pour du travail, le désordre de sa vie pour génie incompris.

Il fut un temps où parmi les poètes il était de mode de se plaindre. Hégésippe donna dans ce grand travers antipoétique. Il parla de lui-même beaucoup, et pleura beaucoup sur lui-même. Il singea plus d’une fois les attitudes fatales des Antony et des Didier, mais il y joignit ce qu’il croyait une grâce de plus, le regard courroucé et grognon du démocrate.

Tout en lui n’est que poncifs réunis et voiturés ensemble. Quelque sujet et quelque genre qu’il traite, il est élève de quelqu’un. Malgré ces amas de pastiches auxquels, enfant et écolier comme il le fut toujours, Moreau ne put pas se soustraire, nous trouvons quelquefois l’accent de vérité jaillissante, l’accent soudain, natif, qu’on ne peut confondre avec aucun autre accent. Il possède véritablement la grâce, le don gratuit; lui, si sottement impie, lui, le perroquet si niais des badauds de la démocratie, il aurait dû mille fois rendre grâces pour cette grâce à laquelle il doit tout, sa célébrité et le pardon de tous ses vices littéraires.

Quand nous découvrons dans ce paquets d’emprunts, dans ce fouillis de plagiats vagues et involontaires, dans cette pétarade d’esprit bureaucratique ou scolaire, une de ces merveilles inattendues dont nous parlions tout à l’heure, nous éprouvons quelque chose qui ressemble à un immense regret. Il est certain que l’écrivain qui a trouvé dans une de ses bonnes heures la Voulzie et la chanson de la Ferme et la Fermière, pouvait légitimement aspirer à de meilleures destinées. Puisque Moreau a pu, sans étude, sans travail, malgré de mauvaises fréquentations, sans aucun souci de rappeler à volonté des heures favorisées, être quelquefois si franchement, si simplement, si gracieusement original, combien ne l’eût-il pas été davantage et plus souvent s’il avait accepté la règle, la loi du travail, s’il avait mûri, morigéné et aiguillonné son propre talent! Il serait devenu, tout porte à la croire, un remarquable homme des lettres. Mais il est vrai qu’il ne serait pas l’idole des fainéants et le dieu des cabarets. C’est sans doute une gloire que rien ne saurait compenser, pas même la vraie gloire.

SAINTE-BEUVE essaie de déterminer ce qu'il y a en lui d'original…

Moreau est un poète; il l'est par le coeur, par l'imagination, par le style. Mais chez lui rien de tout cela, lorsqu'il mourut, n'était tout à fait achevé et accompli. Ces trois parties essentielles du poète n'étaient pas arrivées à une pleine et entière fusion. Il allait, selon toute probabilité, s'il avait vécu, devenir un maître, mais il ne l'était pas encore. Trois imitations chez lui sont visibles et se font sentir tour à tour: celle d'André Chénier dans les ïambes, celle surtout de Barthélémy dans la satire et celle de Béranger dans la chanson. Dans ce dernier genre pourtant, quoi qu'il rappelle Béranger, Moreau a un caractère à lui, bien naturel, bien franc et bien poétique; il a du drame, de la gaieté, de l'espièglerie, un peu libertine parfois, mais si vive et si légère qu'on la lui passe.

CAROLINE ANGEBERT lui rendit hommage dans un article paru dans La Feuille de Provins du 7 juin 1851. Elle y répond aux critiques de Sainte-Beuve.

[…] Hégésippe Moreau n'est pas, précisément, né au milieu de nous. Mais, comme la nourrice qui fut, en même temps, une mère adoptive, une ville a le droit de nommer ses fils ceux dont elle allaita l'enfance et le génie, dont elle eut les premières tendresses, et qui, eux-mêmes , ont mis le sceau a son adoption en lui vouant leur amour filial. Au milieu de cette atmosphère de mélancolie, qui entoure les lieux revêtus d'une ancienne splendeur, Provins a ce bonheur, depuis un quart de siècle, que les jeunes talents, comme les fleurs, poussent au sein de ses ruines… C'est que la poésie et l'histoire sont les productions naturelles d'un pays charmant par son site, héroïque par ses souvenirs. Moreau l'avait dit avant nous :

« Le poète aux débris voua toujours un culte :

Pour une âme rêveuse ils ont un charme occulte.

L'imagination en fait sortir des voix

Qui parlent aux vivants des choses d'autrefois,

Et le vers pousse bien, comme la giroflée,

Aux crevasses d'un mur, au pied d'un mausolée. »

Le génie d'Hégésippe Moreau fut bien, en effet, une fleur de Provins, et lui son véritable enfant ; ce fut bien ici qu'il puisa la sève de son coeur et celle de ses vers. Ses premiers sentiments germèrent si profondément que le temps, l'absence, les orages, rien ne put les déraciner. Au milieu des agitations et des amertumes de sa vie inquiète, c'est vers le nid de son enfance, le Val-Bénit de sa jeunesse, que toujours reviennent ses pensées. […]

FLORILÈGE

DIX-HUIT ANS

[…] J’aime Provins, j’aime ces vieilles tombes

Où les Amours vont chercher des abris;

Ces murs déserts qu’habitent les colombes,

Et dont mes pas font trembler les débris.

Là, je m’assieds, rêveur, et dans l’espace

Je suis des yeux les nuages flottants,

L’oiseau qui vole et la femme qui passe :

J’ai dix-huit ans! […]

EPITRE À M. OPOIX

[…] Des voyageurs ont dit que dans sa vieille enceinte

Provins rappelle aux yeux Jérusalem la sainte.

Voilà pourquoi sans doute, infidèle au Jourdain,

La fleur qu’y moissonna le comte paladin,

Cessant de grelotter loin du soleil d’Asie,

Comme au fleuve natal se mire à la Voulzie.

Là, quand le vent du soir gémit, on croit encor

Sur quelque pont-levis ouïr le son du cor,

Ou descendre, furtifs, des créneaux dans les plaines,

Les appels amoureux des dames châtelaines;

Là, quand dans les roseaux il chante comme un luth,

Le passant rêve et dit : Comte Tibaut, salut!

Et, si vous ignorez quel savant artifice

Des temps qui ne sont plus restaure l’édifice,

Vous interrogerez l’ermite, qui souvent [M. Opoix]

A travers ces débris erre, débris vivant.

Comme Champollion au pays des califes,

Il vous expliquera les vieux hiéroglyphes,

Et la baguette d’or de ce magicien

Exhumera pour vous l’Agendicum ancien. […]

LA VOULZIE

Elégie

S’il est un nom bien doux fait pour la poésie,

Oh! dites, n’est-ce pas le nom de la Voulzie ?

La Voulzie, est-ce un fleuve aux grandes îles ? Non;

Mais, avec un murmure aussi doux que son nom,

Un tout petit ruisseau coulant visible à peine;

Un géant altéré le boirait d’une haleine;

Le nain vert Obéron, jouant au bord des flots,

Sauterait par-dessus sans mouiller ses grelots.

Mais j’aime la Voulzie et ses bois noirs de mûres,

Et dans son lit de fleurs ses bonds et ses murmures.

Enfant, j’ai bien souvent, à l’ombre des buissons,

Dans le langage humain traduit ces vagues sons;

Pauvre écolier rêveur, et qu’on disait sauvage,

Quand j’émiettais mon pain à l’oiseau du rivage,

L’onde semblait me dire : “Espère! aux mauvais jours

Dieu te rendra ton pain.” — Dieu me le doit toujours!

C’était mon Egérie, et l’oracle prospère

A toutes mes douleurs jetait ce mot : “Espère!

Espère et chante, enfant dont le berceau trembla,

Plus de frayeur : Camille et ta mère sont là.

Moi, j’aurai pour tes chants de longs échos…”— Chimère!

Le fossoyeur m’a pris et Camille et ma mère.

J’avais bien des amis ici-bas quand j’y vins,

Bluet éclos parmi les roses de Provins :

Du sommeil de la mort, du sommeil que j’envie,

Presque tous maintenant dorment, et, dans la vie,

Le chemin dont l’épine insulte à mes lambeaux,

Comme une voie antique est bordé de tombeaux.

Dans le pays des sourds j’ai promené ma lyre;

J’ai chanté sans échos, et, pris d’un noir délire,

J’ai brisé mon luth, puis de l’ivoire sacré

J’ai jeté les débris au vent… et j’ai pleuré!

Pourtant, je te pardonne, ô ma Voulzie! et même,

Triste, tant j’ai besoin d’un confident qui m’aime,

Me parle avec douceur et me trompe, qu’avant

De clore au jour mes yeux battus d’un si long vent,

Je veux faire à tes bords un saint pèlerinage,

Revoir tous les buissons si chers à mon jeune âge,

Dormir encore au bruit de tes roseaux chanteurs,

Et causer d’avenir avec tes flots menteurs.

L'AMANT TIMIDE

A seize ans, pauvre et timide

Devant les plus frais appas,

Le coeur battant, l'oeil humide,

Je voulais et n'osais pas,

Et je priais, et sans cesse

Je répétais dans mes voeux :

"Jésus! rien qu'une maîtresse,

Rien qu'une maîtresse… ou deux !"

Lors une beauté, qui daigne

M'agacer d'un air moqueur,

Me dit : "Enfant, ton coeur saigne,

Et j'ai pitié de ton coeur.

Pour te guérir quel dictame

Faut-il donc, pauvre amoureux ?

— Oh! rien qu'un baiser, madame !

Oh! rien qu'un baiser… ou deux!…"

Puis le beau docteur, qui raille,

Me tâte le pouls, et moi,

En façon de représaille,

Je tâte je ne sais quoi !

"Où vont ces lèvres de flamme ?

Où vont ces doigts curieux ?

— Puisque j'en tiens un, madame,

Laissez-moi prendre les deux."

La coquette sans alarmes

Rit si bien de mon amour,

Que j'eus à baiser des larmes

Quand je riais à mon tour.

Elle sanglote et se pâme :

"Qu'avons-nous fait là, grands dieux ?

— Oh! rien qu'un enfant, madame.

Oh! rien qu'un enfant… ou deux !"

A MON AME

Fuis, âme blanche, un corps malade et nu;

Fuis en chantant vers un monde inconnu !

A dix-huit ans, je n'enviais pas, certes!

Le froid bandeau qui presse les yeux morts.

Dans les grands bois, dans les campagnes vertes,

Je me plongeais avec délice alors;

Alors les vents, le soleil et la pluie,

Faisaient rêver mes yeux toujours ouverts;

Pleurs et sueurs depuis les ont couverts;

Je connais trop ce monde… et je m'ennuie;

Fuis, âme blanche, un corps malade et nu;

Fuis en chantant vers un monde inconnu !

Fuis sans pitié pour la chair fraternelle :

Chez les méchants lorsque je m'égarais,

Hier encore tu secouais ton aile

Dans ta prison vivante… et tu pleurais;

Oiseau captif, tu pleurais ton bocage;

Mais aujourd'hui, par la fièvre abattu,

Je vais mourir, et tu gémis!…

Crains-tu Le coup de vent qui brisera ta cage ?

Fuis, âme blanche, un corps malade et nu;

Fuis en chantant vers un monde inconnu !

MARCEL PROUST

En 1895, Proust situe à Provins quelques pages de Jean Santeuil, section 5, “Villes de garnison”, fragments “Un caporal-fourier”, “Musiciens”, “Soirées de province”, “Jeunes soldats de bonne famille”. (éd. Pléiade, 1971, p. 557-558.

Souvent Jean allait sur le Cours, où, à cause de l'exposition qu'il y avait eu cette année-là à Provins, des artistes de différentes villes, pour la saison, jouaient tous les jours à cinq heures. […] Rentré à cinq heures, quelquefois il ressortait dans la ville qui, dressée dans la nuit comme une église, faisait briller dans l'obscurité ses centaines de bougies et de lampes. […] Aussi, avec le vent du soir qui s'engouffrait au coin des rues ou avec l'odeur des cuisines ou avec la pluie qui lui mouillait la figure, dans le son d'une heure qui palpitait un instant dans le silence de l'église Saint-Mathieu et dans l'ombre si noire qu'elle projetait qu'on s'apercevait seulement à le toucher qu'il y avait quelqu'un près de vous, il sentait de la vie…

PAUL FORT (1872-1960)

Paul Fort en 1922

"Jolis mois d'avril et de mai à Provins", Le Pèlerin de la France, 1948, t. XII, p. 295 sq.

Porte de Jouy, Tour aux Engins, ô mes doux remparts de Provins, métamorphose au mois des coeurs de brume en ciel, de pierre en fleurs,

Brêche aux Anglais, Tour-aux-Pourceaux, Porte Saint-Jean, Tour-du-Bourreau, métamorphose au mois des "bises" de la bise en brises exquises,

Pinacle et Tour-du-Luxembourg, Tour-de-César, la Grande Tour, métamorphose au mois de mai des gouttes de pluie en muguets,

Tours, tourelles et tourillons (métamorphose en tourterelles, bouquets de fiancés, ma belle !), Panorama sur le Donjon,

Tour du Trou-au-Chat, Porte-aux-Pains, ô mes doux remparts de Provins, à la Poterne Faneron nous aurons fait tout le rond, métamorphose au mois d'amour, d'aime un peu en aime toujours.

La Voulzie nocturne et le trouvère de fantaisie

Que ne suis-je, Voulzie, un géant altéré !… D'un souffle vous boirais… Altéré tout de même, bien qu'un souffle moi même, un rien de faible en thème, je lamperais quelque soupçon de vin doré

avec plaisir, vieux rimailleur, sous la tonnelle, puis — savourant ma pipe en l'honneur d'Hégésippe — savourant une prise en l'honneur de sa Lise — savourant les ételles en l'honneur de ma belle,

je vivrais tel un dieu ! Non ! me voici-t-à bas. Nul bouchon aux entours, en poche nul tabac. O ne pouvoir toujours être à sa fantaisie fine bouche et grand' goule, ô finette Voulzie !

Tiens? j'ouïs la grenouille au cristallin potin. Saisie et cuite un peu, j'en ferais mon festin. Las ! las ! je n'ai de feu non plus que Pierrotin. Si ! mais ! j'ai Vénus, l'étoile du matin.

Voulzie, ô ma Voulzie, est mort votre Moreau, vos roseaux ne lui chantent plus : amoroso ! mais ils voient le premier, je vous le dis sans voiles, à cuire une grenouille au feu bleu d'une étoile.

Une ville bien gardée

Provins, tu ne saurais au démon faire place que ces bons quatre mousquetaires du Bon-Dieu, Saint-Ayoul, Sainte-Croix, Saint-Thibaud, Saint-Quiriace n'aillent le transperçant du clocher, voir un peu !

S'il regimbait, quêtant une âme provinoise, ou bien voulant à ma doulce amour chercher noise, le passerait la Tour-du-Bourreau à sa toise : le vilain, tel Villon, saurait "que son cul poise".

Hélas! mais c'est mon coeur qu'il voudrait habiter. Je brûle ! Au feu ! Le diable !… Eh ! qui va le charger ? "Ne l'ayant plus, ce coeur, en ma propriété, la Belle qui m'aimez, veuillez vous en charger."

Elle ne le fit pas. Dieu ! que l'amour est vain ! que le diable est méchant ! et pour un seul trouvère ! Il me fallut sans coeur — hélas! — quitter Provins, une rose à la bouche et le feu au derrière.