FRANÇOIS MAURIAC

À BORDEAUX

Mauriac en 1945

Mauriac a 25 ans lorsque Maurice Barrès remarque son premier recueil de poèmes, Les Mains jointes, dédié à la ville de Bordeaux; il lui a consacré un article élogieux dans L'Echo de Paris en mars 1910. Plus tard, dans Bordeaux ou l'adolescence, Mauriac rappellera combien sa ville natale restait présente en lui : "Les maisons, les rues de Bordeaux, ce sont les événements de ma vie."

• "Je remonte la rue du Mirail sous la pluie ou sous les étoiles, le cours Victor-Hugo, la rue Duffour-Dubergier; un peu avant d'atteindre la tour Pey-Berland et la cathédrale, je me haussais jusqu'à la sonnette d'une maison, celle de ma grand-mère, où ma mère veuve s'était retirée."

•

"De la ville seule, je ne saurais dénombrer tous les visages. Le quartier de la Grosse-Cloche avec la rue du Mirail où je fus, à cinq ans, chez les soeurs, puis à l'institution Sainte-Marie, ressuscite une figure chétive d'enfant que les maîtres n'aimaient pas."

•

"L'histoire de Bordeaux est l'histoire de mon corps et de mon âme… Les maisons, les rues de Bordeaux, ce sont les événements de ma vie. Quand le train ralentit sur le pont de la Garonne et qu'au crépuscule j'aperçois tout entier l'immense corps qui s'étire et qui épouse la courbe du fleuve, j'y cherche la place marquée par un clocher, par une église, d'un bonheur, d'une peine, d'un péché, d'un songe. Bordeaux, c'est mon enfance et mon adolescence détachées de moi, pétrifiées."

Lorsque François Mauriac est né, il arrivait dans une famille qui disposait, dans le Bordelais, de plusieurs propriétés :

– sa grand-mère maternelle possédait, dans la banlieue sud de Bordeaux, le domaine de Château-Lange.

– son grand-père paternel habitait Langon, sur la Garonne ; il possédait, dans le vignoble, le domaine de Malagar et, dans les Landes, des biens à Saint-Symphorien, Villandraut, Jouanhaut.

Que mon grand-père, de Langon, soit allé prendre femme dans la grande lande, du côté de Villandraut et de Saint-Symphorien, j’ai toujours cru que le don littéraire en moi était lié à cette double appartenance. (Bloc-notes IV)

C’est à Bordeaux et dans ces paysages de pins ou de vignes que la sensibilité de Mauriac s’est formée pendant toute son adolescence. Ensuite, dans son âge mûr, il a vu le temps faire son œuvre : la métairie de Jouanhaut a brûlé en 1946, Château-Lange a été vendu puis détruit après 1960 et il devait admettre que le Malagar dont il avait hérité n’avait "plus rien de commun" avec celui qui l’avait vu, à vingt ans, "dépérir de solitude".

Le 18 octobre 1965, Mauriac a été reçu officiellement au Grand-Théâtre de Bordeaux pour son quatre-vingtième anniversaire. Ce fut l’occasion d’expliquer ce qu’avait été pour lui cette ville et cette région qui lui avaient permis, durant son adolescence, d’accumuler toutes les richesses, paysages et passions, qui ont nourri ensuite son œuvre romanesque.

L’écrivain que je suis devenu doit rendre grâce à Bordeaux, à Bordeaux tout entier, pris comme une plante, comme un arbre, avec toute sa motte et toutes ses racines : ses racines les plus courtes d'abord, celles qui ne vont pas au-delà de Caudéran et de Grand-Lebrun, mon collège, pas plus loin que Gradignan et que Château-Lange, la maison de ma grand-mère, où nos jeux se faisaient silencieux lorsque nous passions près de la chapelle, à cause de la présence du Pain Vivant. Mais les racines les plus profondes de ce Bordeaux à qui je dois tout sont celles qui pénètrent l'alios de la lande de Saint-Symphorien et l'argile de la Garonne, près du calvaire de Verdelais, à Malagar. […]

J'aurais sans doute été d'humeur plus voyageuse si je n'étais pas né dans cette Guyenne, entre les Pyrénées et l'Océan, et qui a tant de visages contrastés. Ce n'est qu'une étroite province aux limites imprécises, presque toujours confondue avec la Gascogne, et pourtant, elle contenait pour moi plusieurs mondes. Je me souviens, lorsque dans la victoria de mon grand-père nous allions de Langon à Saint-Symphorien, lorsque nous avions atteint Sauternes, nous disions adieu aux coteaux et aux vignes, à la lumière, à la joie panique. Les pins se dressaient tout à coup de chaque côté de la route de Villandraut, avant-garde d'une armée innombrable éternellement tourmentée par le vent qui vient de la mer. Ceux d'entre eux qui se trouvent en contact direct avec l'Océan, du côté de Lacanau et de Moutchic, y sont à demi-ensevelis et tordent au ras du sable leurs branches désespérées. […] Voilà bien des années que je ne possède plus de maison dans la lande, et que je n'y passe plus de vacances. Mais les pins sont restés mes inspirateurs. Mais de cette pauvre terre, autant que de ma propre chair, j'ai tiré mes créatures. En 1952, quand le prix Nobel me fut décerné, de bonnes âmes me répétèrent ce mot de mon aîné le plus illustre [Paul Claudel] : "C'est étonnant que ce prix international ait été décerné à un écrivain régionaliste !" J'ignore si ce propos fut réellement tenu, mais il ne m'offense pas, car il est vrai que toutes mes créatures sont pétries de l'argile de Malagar et de l'alios de Saint-Symphorien. […]

Ce que je dois à Bordeaux et à la lande, ce n'est pas l'âme tourmentée de mes personnages, qui est de tous les temps et de tous les pays. Ce que je dois à notre Guyenne, c'est son atmosphère dont j'ai été pénétré dès l'enfance. Cet éternel orage qui rôde dans mes livres, ces lueurs d'incendie à leur horizon, voilà ce que ma terre m'a donné. J'ai raconté des histoires qui se passent partout dans le monde, mais je les aurais racontées d'un autre ton, avec une autre voix, si je n'avais pas été cet enfant qui, avant de s'endormir, écoutait une sirène de bateau la nuit, sur le port, si les pins du parc de mes grandes vacances n'avaient pas eu ce flanc déchiré qui était pour moi une blessure, si le sable n'avait pas brûlé mes pieds nus, si les ruisseaux glacés de ce pays de la soif, entre leurs aulnes, ne m'avaient pas enchanté à jamais. […]

J'ai écrit un jour, il y a bien des années, que j'aimais Bordeaux comme moi-même, et que je le détestais comme moi-même. Ce que je voulais dire, je le comprends mieux aujourd'hui. Adolescent, j'ai pu rendre Bordeaux responsable d'une solitude qui, en réalité, m'était consubstantielle. En ces années-là, il me semblait que la vie était perdue pour le bonheur. Je n'avais aucune conscience de ce que j'engrangeais dans ce Bordeaux où je me croyais abandonné et perdu. Mais, lorsque je l'eus quitté, et dès mes premiers balbutiements d'écrivain, alors je compris qu'il ne me resterait rien d'autre à faire dans la vie que d'utiliser cette réserve inépuisable, tout ce miel amer de Guyenne accumulé en moi. Bordeaux, c'est mon enfance et c'est mon adolescence: mais mon enfance, mais mon adolescence, c'est ce qui frémit encore, c'est ce qui brûle encore dans mes livres demeurés vivants.

De fait, les romans de Mauriac sont tous liés à cette région du Bordelais et, très précisément, aux demeures familiales qu’il découvrait pendant les vacances. Pour lui, l’écriture a été un moyen d’exprimer, à travers des personnages, toutes les sensations et les expériences de l’enfant et de l’adolescent.

Aucun drame ne peut commencer de vivre dans mon esprit si je ne le situe dans les lieux où j’ai toujours vécu. Il faut que je puisse suivre mes personnage de chambre en chambre. Souvent leur figure demeure indistincte en moi, je n’en connais que leur silhouette, mais je sens l’odeur moisie du corridor qu’ils traversent, je n’ignore rien de ce qu’ils sentent, de ce qu’ils entendent à telle heure du jour et de la nuit, lorsqu’ils sortent du vestibule et s’avancent sur le perron.

Dans ces milieux obscurs où s’écoula son enfance, dans ces familles jalousement fermées aux étrangers, dans ces pays perdus, ces coins de province où personne ne passe et où il semble qu’il ne se passe rien, il y avait un enfant espion, un traître, inconscient de sa traîtrise, qui captait, enregistrait, retenait à son insu la vie de tous les jours dans sa complexité obscure.

Il faut revenir sur ce qui m’apparente à Proust. Je n’observe pas, je ne décris pas, je retrouve, et ce que je retrouve c’est le monde étroit et janséniste de mon enfance pieuse, angoissée, et la province où elle baignait. […] Tout s’est déroulé comme si la porte eût été à jamais refermée sur moi, à vingt ans, sur ce qui devait être la matière de mon œuvre. […] Tout ce qui s’est épanoui dans l’homme, l’enfant bordelais le portait à son insu… (Vue sur mes romans)

On est tenté de dire que Mauriac n’aimait pas Bordeaux. Il n’aimait ni la Garonne ni le port. Son imagination n’était pas éveillée par le spectacle des grands vaisseaux posés sur une étendue d’eau qui n’est ni un fleuve, ni la mer. Sa mer à lui, c’était la forêt des Landes, "l’immense flotte ensablée", la "plainte éolienne" des pins aux souffles océaniques d’équinoxe.

Bordeaux est sans profondeur. Même dans le centre de la ville vous apercevez toujours, à l’extrémité d’une rue, des agrès, une voile, des mâts ; la nuit, des sirènes déchirantes réveillent en sursaut l’enfant, dans les quartiers les plus éloignés du port, appellent ses songes sur une eau noire et glacée.

Bordeaux est ce port qui nous fait rêver à la mer, mais d’où l’on ne voit ni n’entend jamais la mer. Quand je reviens dans ma ville, j’erre le long des quais déserts dans un état d’âme de réfugié.

J’ai renié Bordeaux plus de septante fois sept ; j’ai aimé une phrase de Toulet où il dénonce cette ville de vins et de morue enlisée dans la boue d’un port sans navires ; je me suis gaussé de ses habitants ; j’ai fui l’ennui de ses vignobles, les blessures ostentatoires de ses pins. […] Mais la courbe de ma vie intérieure s’est ici inscrite.

Dans mon enfance, j’avais fui les quais boueux, les dockers farouches, et cette divinité glauque et souillé, la rivière, dont par le seul aspect je me sentais transi. Mon enfance, le plus loin possible du fleuve, se repliait dans les quartiers, à l’intérieur de la ville. […] Une hérédité campagnarde, peut-être, explique ce malaise, dont, enfant et jeune homme, j’ai souffert à Bordeaux.

Mauriac n’aimait pas la société bordelaise, une société fermée, soumise à un strict formalisme, ordonné par une subtile hiérarchie. Appartenant à la moyenne bourgeoisie terrienne (par son père) et commerçante (par sa mère), ils étaient "étrangers à cette race de négociants, d’armateurs dont les nobles hôtels et chais sont l’orgueil du pavé des Chartrons". D’où ses sarcasmes à l’égard des "fils des grandes maisons", de ces héritiers "dispensateurs incorruptibles de mépris". D’où son amusement devant "l’aristocratie du bouchon" et des œuvres un brin satirique comme Préséances ou Le Rang.

Dans cette grande ville de marchands, ma tante m’enseignait que le petit monde provincial avait des raisons que la raison ne connaît pas et qu’il est méprisable de s’adonner à tout autre commerce qu’à celui du vin. Mais, là encore, j’apprenais à considérer différents riches : ceux qui vendaient du vin fin avaient le pas sur ceux qui ne vendaient que du vin ordinaire ; et ceux qui ne vendaient que du vin ordinaire n’étaient guère plus considérés qu’un médecin ou qu’un infime maître de conférences à l’Université.

En réalité, ses sentiments à l’égard de Bordeaux étaient complexes, ce qu’il a exprimé dans cette formule : "J’aime et je hais Bordeaux comme moi-même."

Accoutumé à ce Bordeaux intérieur, à ce Bordeaux mystique dont naît ton œuvre, comment ne souffrirais-tu pas lorsque tu le dois confronter avec le Bordeaux matériel, avec la ville de pierre et de boue, si pareille et si différente, dont le reflet est vivant en toi ?

J’ai dû passer beaucoup d’années loin de ma ville pour apprendre à la juger sans passion : comme je ne me plaisais pas à moi-même, elle me déplaisait aussi. Je ne la séparais pas de ma propre histoire. […] Je vois maintenant ce que je ne voyais pas au temps où j’habitais Bordeaux : ce miracle de mesure, cette ordonnance, ce style. Depuis que je ne suis plus obligé de passer par moi-même pour atteindre ma ville, je m’étonne d’y être né. Il ne me semble point que cette mère très sage m’ait légué ses vertus, son goût, son équilibre ; et je m’attriste de lui ressembler si peu. (texte de 1934)

Cette ville où nous naquîmes, où nous fûmes un enfant, un adolescent, c’est la seule qu’il faudrait nous défendre de juger. Elle se confond avec nous, elle est nous-mêmes ; nous la portons en nous. L’histoire de Bordeaux est l’histoire de mon corps et de mon âme. Un étranger attend que je décrive le Grand-Théâtre de Louis, la Bourse de Gabriel ; mais ma petite enfance souffre dans la sombre rue du Mirail, du côté de la Grosse-Cloche, et j’en poursuis le fantôme pitoyable dans la brume de ces quartiers morts. J’y erre aujourd’hui parmi des décombres connus de moi seul. Les maisons, les rues de Bordeaux, ce sont les événements de ma vie. (Portrait de Ville)

Le tragique de Bordeaux tient pour moi dans ce drame que j’y ai vécu, et qui est celui de quelques adolescences provinciales : une prodigieuse vie individuelle refoulée, sans expression, sans épanouissement possible. Au collège, dans la famille, je faisais partie d’un tout, je n’existait qu’en fonction d’un groupe. […] À Bordeaux, nul réfractaire ne saurait vivre : coûte que coûte, il faut s’adapter, devenir, dans la mesure de ses forces, une parcelle de la ville, prendre son rang, accepter d’être une pierre grise du gris édifice, surtout ne pas se détacher de l’ensemble.

Bordeaux (et je désigne sous ce nom toute la matière de mon œuvre) finit toujours par absorber ce que me fournit la réalité quotidienne ; toute œuvre due à une suggestion du présent avorte si elle n’éveille une correspondance dans mon Bordeaux intérieur.

Si nous fûmes, mes amis et moi, si pressés de fuir notre ville, c’est que nous l’emportions avec nous. Nous la traitions durement, comme une part de notre âme : chacun a le droit de ne pas s’épargner. Nous aimions cette ville comme nous-mêmes ; nous la haïssions comme nous-mêmes. Impossible de la renier, impossible de ne pas saluer en elle notre mère selon le sang. […] Bordeaux vit en nous comme notre passé, il est notre passé même, inévitable, obsédant ; son brouillard m’impose une odeur éternelle et, dans cette ville tintante au fond de moi, les personnes mortes que j’ai connues et aimées sont plus vivantes que les vivants.

À BORDEAUX, MAISONS FUGITIVES ET COLLÈGES FUGITIFS DE FRANÇOIS MAURIAC

1- Quand il naît à Bordeaux, en 1885, dans la maison du 86 rue du Pas-Saint-Georges, François Mauriac est le cinquième enfant de Claire Coiffard et de Jean-Paul Mauriac. Sa grand-mère maternelle, Irma Coiffard, gérait, au pied du donjon de la Grosse-Cloche, le magasin de tissus Au Magot.

2- Devenue veuve, Claire Mauriac s’installe, en 1887, avec ses cinq enfants, dans la maison de sa mère, au 7 rue Duffour-Dubergier, au troisième étage. Il dira de cette maison : "C’est là que je suis né à la vie consciente". Ou bien : "La vie se concentrait dans la chambre maternelle, autour d’une lampe chinoise coiffée d’un abat-jour rose cannelé."

Cette maison apparaîtra dans La Robe prétexte, Le Mal, Le Mystère Frontenac…

En se penchant un peu au balcon de fer ouvragé, on distinguait, dans la perspective de la rue solennelle, le clocher de Saint-André, la tour Pey-Berland, curieusement séparée du corps de l’édifice, ainsi qu’un campanile toscan. À son sommet, noyée dans la demi-brume fumeuse qui hante si souvent le ciel bordelais, une immense Vierge dorée luit en sourdine.

Selon les saisons, les cris des martinets déchiraient le soir étouffant, ou le bourdon de la cathédrale emplissait la nuit de Noël, ou les sirènes de bateaux gémissaient dans le brouillard.

3- En 1892, François Mauriac entre au collège des Marianites, rue du Mirail. Cette rue a abrité ses intimes blessures de l’enfance : au Jardin d’enfants où la peur le tenait “enfermé aux cabinets pendant toute la récréation”, à l’Institution Sainte-Marie, véritable pénitencier, dont il a gardé de douloureux souvenirs.

Tout m’atteignait, tout me blessait ; terreur des maîtres, angoisse à cause des leçons pas sues, des compositions, des examens, impuissance à vivre loin de ce que j’aimais, séparé, fût-ce pour un seul jour, de ma mère.

4- En 1894, sa mère emménage au 1 rue Vital-Carles, au coin du Cours de l’Intendance.

Nous dominions les entrées solennelles des généraux, des lords-maires, des présidents de la République, des reines des blanchisseuses, sans compter la merveilleuse chienlit du mercredi des Cendres et la retraite militaire du samedi soir.

5- En 1898, Mauriac entre en cinquième chez les Marianites de Caudéran, au collège Grand-Lebrun. Il y passé cinq années, qui ont été décisives pour sa formation.

L’enfant que je fus, je continuerai de le poursuivre dans les corridors dallés blanc et noir de Grand-Lebrun, ce collège englouti au fond de mon passé, monde minuscule où, pendant es années, j’ai vécu d’avance ma vie d’homme, où j’ai joué avec les modèles réduits de mes passions futures. Le ciel fumeux, les platanes du jardin, la récréation de quatre heures, l’odeur de l’étude du soir…

J’entrais à la chapelle afin d’y examiner ma conscience… L’ombre saturée de prières, la cire vierge, l’encens rares et les feuillages composaient une atmosphère où j’aimais m’attarder.

Sur le parc, un crépuscule de juin était immobile. Les toits sombres des préaux limitaient les cours de récréation. Des moineaux piaillaient autour des miettes du goûter. Mes yeux essayaient de suivre une hirondelle entre toutes ; mais leurs vols s’enchevêtraient, elles se perdaient dans l’azur où il y avait un peu de lune pâle.

Je demande à sortir. O délices de la nuit mouillée sur ma figure ! Je ramasse dans la cour un papier d’argent qui a encore l’odeur du chocolat. Toutes les fenêtres brûlent, hublot d’un transatlantique échoué.

Invité à présider la distribution des prix le 5 juin 1951, Mauriac écrira : "Les collèges aussi sont fugitifs et, quand nous revenons dans le nôtre après un demi-siècle, ce n’est tout de même plus lui que nous retrouvons. […] Les pupitres sont rongés par le temps, corrodés par des marées d’écoliers, à croire que des coquillages y demeurent incrustés comme dans ces pierres qui se souviennent des océans disparus. Ce M, c’est peut-être moi qui l’ai gravé… Mais tant de Mauriac se sont succédé dans ce collège…"

6- La famille emménage en 1899 dans un "vieil hôtel solennel" au coin de la rue Margaux et de la rue de Cheverus, avec, sur la porte cochère, un mascaron faunesque (il décrit la maison dans Un adolescent d’autrefois).

Un ruisseau souterrain, la Devèze, y entretenait les moustiques les plus gros et les plus féroces que j’aie jamais rencontrés sous aucun climat.

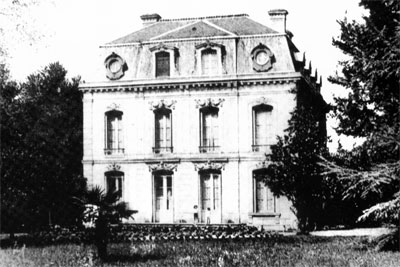

7- Château-Lange, à Gradignan, la belle demeure de sa grand-mère maternelle, a été pour Mauriac, jusqu’en 1902, le lieu des vacances et des bonheurs innocents, avec ses frères, ses cousins et cousines et les lourdes senteurs du parc dans le crépuscule. Pour s’y rendre, on traversait "les tristes campagnes plates et poussiéreuses qui enserrent Bordeaux". Dans un vieux landau, dans la fournaise de l’été, on passait par Talence où "aux relents d’acide hippurique commençait de se mêler un parfum d’herbes brûlées, de vaches et de figuiers chauds". On arrivait à Château-Lange le soir et l’apparition de la tour s’accompagnait d’un peu de la fraîcheur de la campagne.

On retrouve Château-Lange dans Commencements d’une vie ; c’est Ousilanne dans La Robe prétexte et Léognan dans Chemins de la mer.

À son grand regret, la propriété a été vendue à la mort de sa grand-mère. Il y a fait un dernier pèlerinage à vers le milieu des années cinquante. Puis, vers 1960, l'ancienne propriété des seigneurs de Lange a été morcelée, le château détruit pour faire place au lotissement de Lange-Prairie (il reste le pigeonnier du XVIIe siècle).

Château-Lange était "du côté de chez ma mère", à Gradigan, près de Bordeaux, au bord de la grand-route qui va vers l’Espagne. Les employés du tram l’appelaient "la maison des curés" parce que, chaque fois qu’il y avait une soutane dans le tram, elle descendait toujours à Château-Lange.

Les cousines avaient entendu le bruit des roues sur le gravier ; des capricornes volaient dans le soir pesant ; ta table était servie près du massif de fuchsias ; bonne-maman tricotait sur le perron ; la sœur garde-malade lisait Le Pèlerin…

8- En 1904, on emménage dans une "vaste maison" au 15 de la rue Rolland. C’est là qu’il va peu à peu prendre la décision de fuir Bordeaux et, en 1907, d’aller tenter sa chance à Paris comme écrivain. C’est ce dont témoigne son frère Pierre : "François n’avait plus que faire à Bordeaux, où l’air lui était depuis longtemps irrespirable. […] En famille, nous le plaisantions sur son exclusivisme et ses effusions littéraires, sa prétention à vivre à Paris avec une plume et du papier."

Mauriac en 1907, sur le point de quitter Bordeaux pour Paris

9- Cinq ans plusb tard, Mauriac va trouver une autre demeure dans le Bordelais grâce à sa femme : c’est, à Talence, le Château des Arts. En effet, pendant les grandes vacances de 1912, François Mauriac a rencontré Jeanne Lafon, une gracieuse fille "au sourire léonardesque". Les Lafon étaient originaires du Massif Central et le père de Jeanne était, à Bordeaux, trésorier payeur général de la Gironde et régent de la Banque de France. D'abord farouchement opposé à une union de sa fille avec un jeune écrivain sans avenir, il capitula face à la "colère terrible" de sa femme. François Mauriac épousa Jeanne Lafon le 6 juin 1913. Le mariage fut célébré en l'église Notre-Dame de Talence, puis le repas de noce se déroula au Château des Arts, élégante villégiature du XVIIIe siècle appartenant à ses beaux-parents. Selon un rituel bien rodé, les nouveaux mariés s'échappèrent à Saint-Symphorien, puis à Malagar dans la propriété familiale des Mauriac, avant de partir en voyage de noce sur les lacs italien.

Bordeaux-Métropole

C'est cette demeure que Mauriac eut dans l’esprit lorsqu’il écrivit Le Désert de l’amour (1925); c’est là qu’il logea sa sulfureuse héroïne, Maria Cross, la femme entretenue, objet d'une violente passion.

En mai 1952, en compagnie de sa femme, François Mauriac a réalisé un pèlerinage à travers ces "maisons fugitives" désormais hantées par les fantômes des personnages de ses livres. A Talence, il découvrit une maison vide, dépouillée de son mobilier : à chaque pas, les craquements sourds des parquets réveillaient en lui des souvenirs ; les doubles portes séparant salon et cabinet de travail de son beau-père avaient été retirées ; une mélancolie amère planait dans ces lieux.

DANS BORDEAUX AVEC FRANÇOIS MAURIAC

Le monument "des Girondins"

Après 1880, la Ville de Bordeaux avait deux projets : d’une part une fontaine monumentale commandée à Bartholdi (mais elle n'a pas pu la financer et la fontaine est à Lyon) ; d’autre part un monument à la gloire des huit députés girondins exécutés en 1794, commandé à Achille Dumilâtre et Victor Rich (mais elle n'a pas pu l'achever). En fait, les deux projets ont été fusionnés pour donner un ensemble composite terminé en 1902 : la fontaine a été réduite à deux bassins et le socle de la colonne n'a jamais reçu les huit statues de Girondins projetées.

wiki-Patrick Despoix-2013

Le monument se compose d'un large socle encadré de bassins ornés de chevaux et de groupes en bronze, et surmonté d'une colonne où culmine la statue en bronze de la liberté brisant ses chaînes. Les autres sculptures :

– du côté théâtre : le triomphe de la République,

– du côté Chartrons : le triomphe de la Concorde

– du côté Garonne : le coq gaulois, l’Histoire et l’Eloquence

– du côté Tourny : la ville de Bordeaux assise sur la proue d'un navire avec une corne d'abondance ; à droite, la Dordogne la Garonne ; au pied du char à chevaux, Ignorance, Mensonge et Vice.

L'écrivain bordelais Michel Suffran confirme que Mauriac n’aimait pas du tout cet étrange monument :

Les Bordelais "bien nés" font profession de chérir ce vaste quadrilatère venteux, terrain à bâtir à jamais chimérique demeuré vacant, sur l’emplacement de la Bastille bordelaise, du massif Château-Trompette, énorme citadelle à la Vauban, verrou suprême de l’estuaire, qui cassait la cité en deux, entre les élégantes allées de Tourny et le faubourg anémié des Chartrons. Là, une cité idéale faite de portiques, de colonnades, de perspectives piranésiennes eût dû s’édifier, projet grandiose que ruina à tout jamais le séisme révolutionnaire. Sous le féroce soleil des étés tropicaux, l’esplanade – sacrée "la plus vaste place d’Europe" – miroite d’une blancheur poudreuse que, du haut de leurs socles, contemplent, désabusées, les deux géantes statues du Commandeur de Montaigne et de Montesquieu. Vers les quais, de grêles mais élégantes colonnes rostrales ébauchent une "porte du large" sans autre fronton que le poids vertigineux du ciel. À l’autre extrémité, vers l’intérieur de la ville, le bougeoir démesuré dédié à la mémoire des martyrs girondins accumule, sous des palmes liquides, une convulsive ménagerie républicaine échouée sur la rocaille d’où émerge le bronze lessivé d’eaux corrosives de fabuleux chevaux palmés. Mauriac n’a point de flèches assez acérées contre "ces républiques mafflues à sec dans un bassin minuscule", cette "colonne des Girondins qui n’est pas à l’échelle des colonnes rostrales", préférant à cet arrogant repentir de la mauvaise conscience bordelaise "le jet d’eau et le bassin rond qu’il a malheureusement remplacés".

Le Jardin public

Mauriac a aimé, comme tous les Bordelais, le Jardin public, un espace magique enfermé entre des grilles aux fleurs de lys, avec ses ponts à la Monet, son Petit Mousse chargé d’enfants, ses promesses d’aventures.

Les landes saturées de pollen soufflaient sur la ville haletante une touffeur mortelle. Derrière les grilles du Jardin public, les épais marronniers nous attiraient, bien que l’immobilité de leurs feuilles, au vert décomposé par les globes électriques, nous rendît plus sensible cette absence de toute brise.

Dans cette allée qui longe les belles maisons Louis XVI de la rue d’Aviau, nous suivions en groupes altérés ; les hommes tenaient leur canotier à la main et s’épongeaient ; là-bas, dans l’île, la musique du 57e réveillait les cygnes.

C’est dans les allées de ce Jardin public que je me suis gauchement constitué, que j’ai incorporé à mon être spirituel tant d’éléments étrangers dont jamais plus je ne me délivrerai. […] Oui, à Bordeaux, tandis que, désespérément, je regardais du côté du bonheur, quelqu’un préméditait ma vie. Si j’avais su, alors, regarder en moi, j’eusse pu déchiffrer mon destin futur avec plus de sûreté que dans les plis de mes mains…

Dans le Jardin, le buste de Mauriac par Ossip Zadkine fait penser que Mauriac s’était amusé à imaginer qu’un jour il aurait son buste dans le Jardin :

Ta ville, tu ne l’as payée que d’offenses, mais elle te pardonne ; peut-être même te réserve-t-elle un buste à quelque tournant d’allée du Jardin public. Un de tes jeunes amis parisiens, devenu grisonnant et illustre, viendra, entre deux trains, pour l’inauguration, et lira un discours sous un parapluie que l’on verra bouger trois secondes sur l’écran de Pathé-Journal. Puis, la petite troupe dispersée, il ne restera plus que les moineaux qui couvriront ton effigie de larmes blanches, et les enfants, pour qui tu ne sera rien que "le but" dans leurs parties de cache-cache. (Commencements d’une vie)

Dans le même Jardin, devant l'Orangerie, une sculpture allégorique, un jeune garçon caressant une Chimère, a été célébrée en vers par le jeune Mauriac :

wiki-Sylvan Machefert-2014

La pose abandonnée, harmonieuse et lasse

De cet enfant de marbre étreignant la Chimère

Et l’enveloppant toute en un geste troublant

De son corps onduleux qui se livre si blanc

Quand l’air laiteux du soir le baigne de mystère.

La cathédrale Saint-André

Voici l’endroit de ma candeur première… Le vaisseau de la cathédrale se lève au-dessus des toits dont l’un abrita ma vie commençante…

Au retour de la Faculté des Lettres, il manquait rarement de traverser la cathédrale. Telle fut la place qu’occupa, dans sa vie d’alors, cette primatiale Saint-André qu’il lui arrive aujourd’hui encore de s’étonner lorsque les spécialistes ne lui assignent pas un rang parmi les plus belles cathédrales de France. Peu lui importait que tant de style y fussent confondus. C’était, en pleine ville, un lieu clos où l’atmosphère de la ville ne pénétrait pas. […] L’enfant s’asseyait dans l’immense nef unique, sans bas-côtés, au bout de laquelle le chœur s’élevait si étroit, si mince, si pur que sa grâce était comme féminine et d’abord faisait songer à la Vierge. Le bonheur que l’enfant goûtait là, peut-être était-ce celui de l’insecte qui se terre et pour qui c’est une angoisse que d’être vu.

wiki-Jean-Christophe Benoist-2016

Les maisons fugitives

J’ignore s’il existe beaucoup d’hommes et de femmes pour s’intéresser aux lieux où j’ai vécu dans ma jeunesse et où j’ai fait vivre mes créatures. Tout ce que je pourrai dire de ma propre indifférence à leur égard tient dans les dernières lignes de Du côté de chez Swann : "Les lieux que nous avons connus n'appartiennent pas seulement au monde de l'espace où nous les situons pour plus de facilité. Ils n'étaient qu'une mince tranche au milieu d'impressions continguës qui formaient notre vie d'alors ; le souvenir d'une certaine image n'est que le regret d'un certain instant, et les maisons, les routes, les avenues sont fugitives, hélas, comme les années."

Oui, tout m'a fui depuis des années et il y a beau temps que ces lieux se sont détachés de moi. L’été, je passe presque chaque semaine devant le portail de la propriété sinistre (aujourd’hui vendue) où mes grands-parents ont vécu et qui, en moi, a sécrété un personnage aussi redoutable que Genitrix : je ne tourne même pas la tête vers ses arbres, vers ce double pavillon. Je ne colle pas ma figure aux grilles, je ne cherche pas à retrouver, mêlée à celle du chabon, l'odeur amère des buis. Pourtant les buis sont toujours là, et la gare voisine baigne de la même fumée que dans mon enfance les cimes des grands peupliers carolins plantés par mon grand-père : arbres morts, bien qu'ils paraissent vivants, pierres mortes.

Des générations se sont succédé entre ces murs. Dès mon adolescence, d'ailleurs, ma mère avait déjà bouleversé, "modernisé" la maison, changé les papiers, enlevé les baldaquins et les rideaux des lits. Or ce ne sont pas les pierres qui gardent l’empreinte des mains, le reflet des visages, la forme, l’ombre des êtres disparus, mais ces prolongements d’eux-mêmes : tentures, rideaux, tapisseries, badigeon des boiseries, objets et couleurs témoins de leurs goûts, de leurs préférences, et qui les ont vus passer d’une chambre à l’autre, s’asseoir, se coucher, fumer, manger, rêver, mourir.

Une fois anéanti ce décor de la vie quotidienne, une carcasse reste, qui ne nous confie plus rien. C'est la toile qu'un peintre recouvre et il recommence un autre paysage et rien ne reste de la première merveille. Ce ce que ces photographies reproduisent, seul Malagar fait encore partie de ma vie d'aujourd'hui. Mais ce Malagar-là n’a plus rien de commun avec celui qui m’a vu, à vingt ans, dépérir de solitude. Les charmilles, aujourd'hui tondues, étaient alors romantiques et formaient un épais berceau. Les serpents furieux d'un lierre antique étreignaient les piliers invisibles du portail. Dans la vieille cour s'arrondissait un boulingrin poussiéreux.

Reste le paysage : que reste-t-il d’un paysage ? Pas un brin d’herbe, pas une feuille, pas un pied de vigne… aucun autre témoins que cette pierre de la terrasse. Des enfants rêveurs s'y sont assis, qui auraient aujourd'hui un front chauve où, en se retirant, la jeunesse finie n'aurait peut-être laissé que la trace de quelques idées toutes faites, de quelques songes idiots.[…]

Quant aux landes, depuis trois cents ans dans la famille de ma grand-mère paternelle, seuls quelques pins y subsistent qui m’ont vu jouer enfant.

(Les Maisons fugitives, 1939)