VICTOR HUGO ET JULIETTE DROUET

DANS LA VALLÉE DE LA BIÈVRE

Juliette Drouet de 1806 à 1832

Julienne-Joséphine Gauvain était née à Fougères le 10 avril 1806, fille d’un modeste tailleur et d’une femme de ménage. Orpheline de père et de mère à l’âge d’un an, elle se retrouva à l’assistance publique, avant d’être recueillie par un oncle, René-Henri Drouet, ancien lieutenant de l’armée impériale, devenu canonnier garde-côtes à Fougères. Quand elle eut huit ans, deux de ses parentes religieuses la firent entrer dans un couvent à Paris (plus tard, à la demande de Hugo, elle mit ses souvenirs par écrit, sous le titre Manuscrit autographe d'une ancienne pensionnaire; Hugo s'en servit pour les scènes de couvent des Misérables.).

Sans vocation, elle en sortit en 1825 pour devenir modèle du sculpteur James Pradier, rue de l’Abbaye. Pradier en fit sa maîtresse et, en 1826, elle lui donna une fille, Claire (1826-1846). Dans le marbre de Pradier intitulé Satyre et Bacchante, c'est le corps et le visage de Juliette Drouet qui ont servi de modèle pour la bacchante nue offerte au satyre. Le marbre fut acquis par le comte Demidoff, qui avait lui aussi bénéficié des faveurs de Juliette.

Pradier, qui n’envisageait pas de l’épouser et qui se contenta de payer une pension pour l’enfant, lui suggéra alors de tenter sa chance au théâtre. Elle partit pour Bruxelles, mais, dégoûtée de la vie des coulisses, elle préféra devenir la maîtresse du graveur Bartoloméo Pinelli, un redoutable ivrogne qui l’emmèna avec lui en Allemagne et à Florence.

Revenue à Bruxelles, elle fit la connaissance d’un entrepreneur de spectacles, Félix Harel (amant de Mademoiselle Georges) qui la fit entrer dans la troupe du théâtre Royal (décembre 1829). Puis il la ramena à Paris où il prit, en 1829, la direction de l’Odéon où elle fut engagée pour créer, en 1831, quatre rôles modestes. En février 1832, Harel étant devenu directeur de la Porte-Saint-Martin, Juliette signa un contrat qui lui garantissait un traitement annuel de 4000 francs, un engagement pour treize mois et l’emploi de jeune première.

Dès lors, elle collectionna les amants :

— le journaliste Alphonse Karr, homme d’esprit mais panier percé, qui lui prit toutes ses économies (en 1833, il en fit le personnage principal de son roman Une heure trop tard);

— le peintre-décorateur Polycarpe Charles Sechan, qui sut la rendre heureuse;

— le prince Anatole Demidoff, grossier mais fort riche, qui la logea dans un somptueux appartement et la montra au Tout-Paris (c'est lui qui acheta le marbre de Pradier, Satyre et bacchante).

— le comte Rodolphe Apponyi, attaché à l'ambassade d'Autriche, qui se vante dans son Journal d'avoir eu lui aussi ses faveurs.

Juliette devient la maîtresse de Victor Hugo

Au début de 1833, Hugo cherchait des comédiens pour Lucrèce Borgia. Selon R. Escholier (Victor Hugo raconté par ceux qui l'on vu), c'est dans un bal d’artistes que, le 2 janvier, il vit Juliette Drouet; et Félix Harel la lui proposa pour le petit rôle de la princesse Négroni. Le 3 février, la première représentation de la pièce fut un succès. Théophile Gautier a été particulièrement enthousiasmé :

“C’est dans le petit rôle de la princese Négroni de Lucrèce Borgia que Mlle Juliette a jeté le plus vif rayonnement. Elle avait deux mots à dire et ne faisait en quelque sorte que traverser la scène. Avec si peu de temps et si peu de paroles, elle a trouvé le moyen de créer une ravissante figure, une vraie princesse italienne, au sourire gracieux et mortel, aux yeux pleins d’enivrements perfides. […] La tête de Mlle Juliette est d’une beauté régulière et délicate qui la rend plus propre au sourire de la comédie qu’aux convulsions du drame ; le nez est pur, d’une coupe nette et bien profilée ; les yeux sont diamantés et limpides ; la bouche, d’un incarnat humide et vivace, reste fort petite, même dans les éclats de la plus folle gaîté. Tous ces traits, charmants en eux-mêmes, sont entourés par un ovale, du contour le plus suave et le plus harmonieux, un front clair et serein, comme le fronton en marbre blanc d’un temple grec, couronne lumineusement cette délicate figure ; des cheveux noirs abondants, d’un reflet admirable, en font ressortir merveilleusement, par la vigueur du contraste, l’éclat diaphane et lustré. Le cou, les épaules, les bras sont d’une perfection tout antique chez Mlle Juliette ; elle pourrait inspirer dignement les sculpteurs et être admise au concours de beauté avec les jeunes Athéniennes qui laissent tomber leurs voiles devant Praxitèle méditant sa Vénus.”

Aussitôt, Hugo et Juliette tombèrent amoureux l’un de l’autre : le 6 février, il lui déclarait son amour; la nuit du 16 au 17, elle se donnait à lui “tout entière” dans la loge de Mlle Mars; la nuit du 19 au 20, elle le reçut chez elle, rue de l’Echiquier: "Le 2 janvier, notre premier regard; le 17 février, notre premier baiser. Depuis ces deux jours-là, ta beauté rayonne sur ma vie et ton âme sur ma mort. Je t'aime…" (lettre de 1854).

Mais le poète découvrit peu à peu ce que Juliette avait été avant lui, ce qui le rendit jaloux et violent. Juliette dut le rassurer.

— En juin 1833, elle lui écrit : “Je ne t’ai pas trompé dans notre amour une seule fois depuis quatre mois, soit en action, soit en pensée. Ce que je t’ai caché n’était que pour nous épargner à l’un et à l’autre des tourments inutiles.”

— Et, quelques mois plus tard : “Je ne trouve pas de mots pour vous dire mon regret, mon repentir, mon désespoir de tout ce qui s’est passé ce soir ; je n’en excepte pas mes torts. Je vous en demande pardon, comme des miens. Je vous demande pardon d’avoir consenti à vous appartenir après ce qui s’était passé entre nous. J’aurais dû prévoir ce qui devait arriver, ce qui est arrivé. Dieu sait que j’avais courageusement résisté et que je n’ai cédé qu’à la promesse sainte et solennelle que vous m’avez faite de ne parler jamais des souillures de ma vie passée tant que ma conduite serait honnête et pure. Ma vie depuis sept mois a été honnête et pure ; votre promesse, l’avez-vous tenue ? Encore, si je ne faisais que souffrir seule, je me résignerais à souffrir ; mais vous êtes aussi malheureux que moi ; vous âtes aussi honteux des injures dont vous m’accablez que je le suis moi-même de les recevoir.”

Dès le début de leur liaison, Huguo s’était épuisé à payer les dettes de sa maîtresse. En janvier 1834, il lui fit mettre toute sa garde-robe au Mont-de-Piété : 48 chemises de batiste brodée, 1 robe de tulle, 6 robes de mousseline et soie, 25 robes dont 21 sans manches, 6 robes de drap, 31 jupons brodés, 12 camisoles brodées et garnies, 23 peignoirs en batiste, 12 peignoirs plus ordinaires, 2 pèlerines brodées, 1 cachemire rayé à volants, 1 châle en cachemire de l'Inde.

Juliette était décidée à tout accepter de son “bien-aimé” ; pourtant, en août 1833, à la suite d’une scène particulièrement violente, elle brûla toutes les lettres qu’elle avait reçues de son “Toto”.

Cette année-là, Hugo avait confié à Harel sa pièce Marie Tudor, avec Juliette dans le rôle de Jane. La première, le 6 novembre 1833, fut un échec, que Mlle Georges mit sur le compte de l’insuffisance de Juliette, à moins que Madame Hugo ait organisé une cabale… (en 1838, elle interviendra secrètement pour que Juliette ne puisse avoir le rôle de la reine dans Ruy Blas).

En février 1834, Juliette fera une nouvelle tentative en obtenant un engagement au Théâtre-Français aux appointements de 3000 francs par an. Mais, jusqu’à sa démission en 1836, aucun rôle ne lui sera confié, pas même dans le drame de son amant Angelo.

En juillet 1834, Hugo la convainc de vendre une partie de ses meubles et de s’installer dans un modeste logement 4 bis rue de Paradis, dans le Marais. Il s’y retrouveront, “pauvres d’argent, mais riches d’amour et de poésie”. Le 2 août, exaspérée, elle part avec sa fille pour aller retrouver sa soeur près de Brest. Hugo va aussitôt la rejoindre pour la ramener à Paris, en passant par Vannes, Tours et Etampes.

Hugo à Bièvres chez François Bertin

A cette époque, Hugo savait que son "ami" Sainte-Beuve était amoureux de sa femme, qu'il croyait trop laid pour ne pas être dédaigné. D'ailleurs, depuis la naissance d’Adèle (1830), il avait cessé tout rapport physique avec son épouse. Toutefois il séjournait souvent avec sa femme et ses quatre enfants à proximité de Bièvres, dans le château des Roches, chez le publiciste Louis-François Bertin (1766-1841). Hugo, sa femme et ses enfants prenaient le coche place Royale (devenue place des Vosges) et descendaient à Sceaux d'où une correspondance les conduisait à Bièvres.

"Vieux gros ami" de Chateaubriand, Bertin était le fondateur et directeur du Journal des Débats, l'organe de la grande monarchie constitutionnelle. Ingres a fait ce portrait en 1832. Il était accueillant aux écrivains et aux artistes (Gounod, Berioz, Ingres, Liszt, Chateaubriand…). En revanche, il refusa l'offre que lui fit Louis-Philippe de lui faire visite aux Roches: "Le Roi est très bien à Versailles et je suis très bien aux Roches. S'il vient ici, nous serons mal tous les deux."

Sa fille aînée, Louise Bertin (née en 1805), était musicienne et auteur de plusieurs opéras (en 1836, elle mit en musique une Esmeralda, d'après Notre-Dame de Paris). Hugo a dédié plusieurs poèmes "à Mademoiselle Louise B.", en particulier le poème Bièvre, publié dans les Feuilles d’automne :

Oui, c’est bien le Vallon, le Vallon calme et sombre !

Ici, l’été plus frais s’épanouit à l’ombre.

Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu.

Ici l’âme contemple, écoute, adore, aspire

Et prend pitié du monde, étroit et fol empire,

Où l’homme tous les jours fait moins de place à Dieu.

Une rivière au fond, des bois sur les deux pentes;

Là, des ormeaux brodés de cent vignes grimpantes,

Des prés où le faucheur brunit son bras nerveux;

Là, des saules pensifs qui pleurent sur la rive,

Et comme une baigneuse indolente et naïve

Laissent tremper dans l’eau le bout de leurs cheveux.

Là bas un gué bruyant dans des eaux poissonneuses

Qui montrent aux passants les jambes des faneuses ;

Des carrés de blés d’or ; des étangs au flot clair,

Dans l’ombre, un mur de craie et des toits noirs de suie

Les ocres des ravins, déchirés par la pluie

Et l’aqueduc au loin qui semble un pont de l’air* […]

* Allusion aux arcades de Buc, construites sous Louis XIV.

Aux Roches, chacun s’occupait comme il l’entendait : on restait dans sa chambre ou on se promenait dans le parc, sous les chênes ou près de l’étang aux cygnes. Au coup de cloche du dîner, Madame Bertin quittait ses aiguilles, Mademoiselle Louise son piano, Victor Hugo sa plume. Autour de la table, on discutait souvent de littérature. Au dessert, les enfants (Didine, Charlot, Toto, Dédé) paraissaient; après dîner Hugo allait marcher avec la petite Léopoldine. La suite du poème évoque, sous le regard de François Bertin, les jeux des enfants Hugo avec Louise, que Hugo appelait "la seconde mère de mes enfants".

[…] Si les petits enfants, qui vous cherchent sans cesse,

Mêlent leur joyeux rire au chant qui vous oppresse;

Si votre noble père à leurs jeux turbulents

Sourit, en écoutant votre hymne commencée,

Lui, le sage et l'heureux, dont la jeune pensée

Se couronne de cheveux blancs;

Alors, à cette voix qui remue et pénètre,

Sous ce ciel étoilé qui luit à la fenêtre,

On croit à la famille, au repos, au bonheur;

Le cœur se fond en joie, en amour, en prière;

On sent venir des pleurs au bord de sa paupière;

On lève au ciel les mains en s'écriant : Seigneur !

Le château abrite dans quatre salons une exposition de documents sur Victor Hugo.

La bibliothèque conserve, entre autres, l'épreuve d'imprimerie des Misérables, des Contemplations,

de la Légende des siècles, cette dernière comportant une dédicace à Juliette Drouet.

Hugo et Juliette dans la vallée de la Bièvre (1834-1835)

Le 3 juillet 1834, Hugo vint avec Juliette passer une nuit avec elle à l’hôtel de l’Ecu-de-France à Jouy-en-Josas. Le lendemain, elle lui écrivit de Paris :

“Mon bien aimé Victor, Je suis encore toute émue de notre soirée d’hier. A défaut d’amie et de coeur qui me comprenne, et dans lequel je pourrais verser le trop-plein de mon bonheur, je t’écris ceci qu’hier 3 juillet 1834, à 1 heures et demie du soir, dans l’auberge de l’Ecu-de-France à Jouy, moi, Juliette, j’ai été la plus heureuse et la plus fière des femmes de ce monde. Je déclare encore que jusque-là je n’avais pas senti dans toute sa plénitude le bonheur de t’aimer et d’être aimée de toi. Cette lettre, qui a toute la forme d’un procès-verbal, est en effet un acte qui constate l’état de mon coeur. Cet acte, fait aujourd’hui, doit servir pour tout le reste de ma vie dans le monde ; le jour, l’heure et la minute où il me sera représenté, je m’engage à remettre le dit coeur dans le même état qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire rempli d’un seul amour qui est le tien et d’une seule pensée qui est la tienne. Fait à Paris, le 4 juillet 1834, à 3 heures de l’après-midi, Juliette. Ont signé pour témoins les mille baisers dont j’ai couvert cette lettre.”

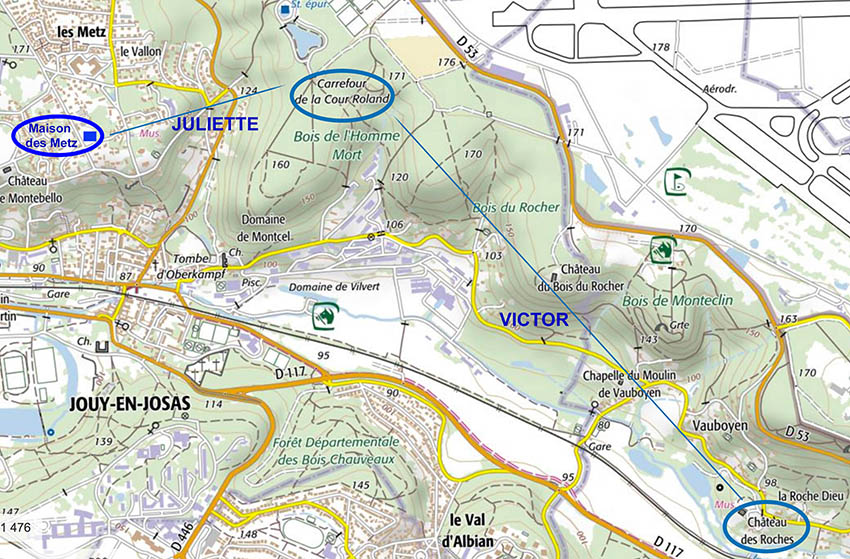

Hugo, qui savait que Bertin lui offrirait l’hospitalité chaque fois qu’il le voudrait, se mit à chercher, près du château des Roches, un toit pour sa maîtresse. Il découvrit au hameau des Metz la maison où avait habité le concierge du château de Cambacérès (aujourd'hui château de Montebello, musée Oberkampf de la toile de Jouy). Le 3 juillet, il versa au propriétaire, un sieur Labussière, le montant du loyer pour une année, soit 94 francs. La maison, entourée d’un petit jardin, était modeste, composée seulement d’un rez-de-chaussée et d’un étage à demi mansardé. Juliette s’y installa du 1er septembre 1834 à la fin d’octobre.

L'entrée de la maison aujourd'hui (10 rue Victor-Hugo)

Par prudence, les deux amants avaient décidé de ne pas se rencontrer dans cette maison, mais de se chercher une “chambre de feuillage” dans le bois voisin, dit “Bois de l’Homme-Mort”, près du carrefour de la Cour-Roland, là où le tronc évidé d’un vieux châtaignier pouvait servir d’abri.

Juliette n'avait qu'à faire un petit km depuis sa maison, alors que Victor devait marcher entre 2 et 3 kms. Si l'un des deux ne pouvait se rendre au rendez-vous, le tronc du châtaignier leur servait de boîte aux lettres. Exemple de textes déposés par Hugo:

— "9 heures et demie sous le châtaignier. Je ne suis pas libre ce matin et jamais, pourtant, je n'aurais tant besoin de te voir. Oh! que je voudrais pouvoir courir chez toi en ce moment! Comment vas-tu? Comment as-tu passé la nuit? Tu étais hier souffrante. Je suis dévoré d'amour et d'inquiétude. Oh! ma vie, ma joie, ma bien-aimée! Je suis triste ce matin. J'ai peur que les allants et venants du dimanche ne m'empêchent d'être auprès de toi aussi vite et aussi longtemps que je voudrais. Pourvu encore que toi-même, de ton côté, tu puisses venir? Pourvu que la fièvre que tu avais hier ne t'empêche pas de sortir aujourd'hui? Oh! plains-moi. N'est-ce pas, tu viendras?… Tu te portes bien? Je te verrai? Oh! j'ai tant d'amour à te donner, tant de baisers à te prodiguer sur tes pieds parce que je te respecte, sur ton front, parce que je t'admire, sur tes lèvres, parce que je t'aime!… Ce n'est pas une couronne que tu devrais avoir sur la tête, c'est une étoile…"

— "[Cette nuit, dans ma chambre des Roches] je tourne les yeux du côté où tu es. Il me semble qu'il me vient de là de douces pensées de confiance, d'adoration et d'amour. Il me semble que toutes sortes de rêves charmants traversent lumineusement l'horizon de toi à moi. Oh! je prie Dieu qu'ils te reviennent… Dors bien: vois-moi en songe bien doux et bien bon. Je baise tes pauvres petits pieds humides des mauvais chemins."

Le "chemin de la Cour-Roland" qu'empruntait Juliette

pour entrer dans le Bois-de-l'Homme-Mort.

L’après-midi, ils se retrouvaient dans leur “chambre de feuillage”, puis se promenaient le long de la vallée. Le soir, Hugo retournait aux Roches et Juliette revenait aux Metz où elle honorait “d’une faim d’ogresse” le souper de la dame Labussière; puis elle raccommodait ses vêtements endommagées par les buissons du bois, et elle lisait quelques brochures de théâtre pour y trouver ses futurs rôles. A dix heures, elle se couchait, en pensant à son amant et à “leur vie d’oiseaux, leur vie dans les bois”.

Un jour, ils furent surpris par une averse. Et Juliette lui écrivit :

“Je ne donnerais pas cette journée, et surtout le moment où je tremblais de froid sur tes genoux, pour la plus belle et la plus rayonnante de nos journées d’été. Il me semble que nous nous sommes régénérés à ce baptême dont le ciel faisait tous les frais et dont l’amour était le parrain. Toute ma vie, je sentirai l’impression de chacune des gouttes de pluie qui tombaient de tes cheveux sur mon cou. Toute ma vie, j’entendrai tes paroles de tendre sollicitude et d’enseignement… Tu m’as dit que je t’avais révélé l’amour, toi tu m’as expliqué la nature et, à travers elle, la grandeur et la bonté de Dieu… Il y avait, à la fin, des arcs-en-ciel dans le paysage ; il y en avait aussi dans nos coeurs. Ils correspondaient de ton âme à mon âme, comme d’un bassin à l’autre. Je te remercie pour les belles choses que tu m’as fait admirer et que je ne verrais pas sans toi, et sans le secours de ta belle main blanche sur mon front.”

Le 25 octobre 1834, il montèrent sur les hauteurs dominant Bièvres, puis, le soir, ils descendirent vers le village et entrèrent dans l’église.

De retour aux Roches, Hugo exquissa un poème :

C’était une humble église au cintre surbaissé,

L’église où nous entrâmes,

Où, depuis trois cents ans, avaient déjà passé

Et pleuré bien des âmes.

Elle était triste et calme à la chute du jour,

L’église où nous entrâmes;

L’autel, sans serviteur, comme un coeur sans amour,

Avait éteint ses flammes. […]

L’église s’endormait à l’heure où tu t’endors,

O sereine Nature !

A peine quelque lampe, au fond des corridors,

Etoilait l’ombre obscure.

A peine on entendait flotter quelque soupir

Quelque basse parole,

Comme en une forêt qui vient de s’assoupir

Un dernier oiseau vole. […]

Votre front se pencha, morne et tremblant alors

Comme une nef qui sombre,

Tandis qu’on entendait dans la ville au dehors

Passer des voix sans nombre.

Et ces voix qui passaient disaient joyeusement :

“Bonjour, gaîté, délices !

A nous les coupes d’or pleines d’un vin charmant !

A d’autres les calices !

Jouissons ! l’heure est courte et tout fuit promptement,

L’urne est vite remplie !

Le noeud de l’âme au corps, hélas! à tout moment

Dans l’ombre se délie.

Tirons de chaque objet ce qu’il a de meilleur,

La chaleur de la flamme,

Le vin du raisin mûr, le parfum de la fleur,

Et l’amour de la femme !” […]

Et moi je contemplais celle qui priait Dieu

Dans l’enceinte sacrée,

La trouvant grave et douce et digne du saint lieu,

Cette belle éplorée. […]

L’année suivante, en juillet 1835, Hugo emmèna Juliette faire le voyage de vacances en Picardie et Normandie qu’il avait promis à sa femme. Puis, en septembre, tout le monde se retrouva dans la vallée de la Bièvre, Adèle Hugo et les enfants aux Roches, Juliette (sans sa fille) dans la maison des Metz, Victor à la fois ici et là. Puis, aux derniers jours d’octobre, ils quittèrent leur vallée : “Vois-tu, ils ont encore été bien beaux, ces jours d’automne mêlés de pluie et de vent dont nous allons sortir. Ne nous plaignons pas de cette année ; elle a été bonne, radieuse et douce. Je pense seulement avec tristesse que tu as eu souvent tes pauvres pieds mouillés et froids. Je voudrais baiser ces pieds…”

C’est aux Roches que, cette année-là, Hugo écrivit son poème A Virgile (publié en 1837 dans Les Voix intérieures), inspiré par la vallée de la Bièvre :

Entre Buc et Meudon, dans un profond oubli,

— Et quand je dis Meudon, suppose Tivoli! —

J’ai trouvé, mon poète, une chaste vallée

A des coteaux charmants nonchalamment mêlée,

Retraite favorable à des amants cachés,

Faite de flots dormants et de rameaux penchés,

Où midi baigne en vain de ses rayons sans nombre

La grotte et la forêt, frais asiles de l’ombre !

Pour toi, je l’ai cherchée, un matin, fier, joyeux,

Avec l’amour au coeur et l’aube dans les yeux ;

Pour toi je l’ai cherchée, accompagné de celle

Qui sait tous les secrets que mon âme recèle,

Et qui, seule avec moi sous les bois chevelus

Serait ma Lycoris si j’étais ton Gallus. […]

Tristesse d’Olympio

La gloire montante devait peu à peu détourner Hugo de la jeune femme. Celle-ci en avait conscience et s’affligeait du “retour à la famille” qu’il manifeste : “Le bonheur que vous m’avez donné, je l’ai gardé fidèlement sans en perdre une parcelle. Pouvez-vous en dire autant de celui que je vous ai si libéralement accordé ? Je ne le crois pas : les affections de famille, l’ambition, voilà autant de fissures par où vous l’aurez laissé évaporer, j’en ai bien peur.”

Le 8 mars 1836, Juliette est venue s’installer plus près de la place Royale : elle occupe désormais, 14 rue Saint-Anastase, un appartement composé d’un salon, salle-à-manger, chambre, cuisine et soupente. Elle y vivra en recluse avec les 800 à 1000 francs mensuels que lui donnait son amant, de plus en plus irritable et nerveux.

L’été 1837, pourtant, Hugo emmena Juliette pour un voyage de six semaines en Belgique et en Hollande. Au retour, elle exprima le souhait de retourner dans la vallée de la Bièvre ; mais il préféra s’y rendre seul, le dimanche 15 ou le lundi 16 octobre. Et le 24 octobre, Juliette, surprise, reçut un long poème manuscrit portant l’inscription : “Pour ma Juliette, écrit après avoir visité la vallée de la Bièvre, en octobre 1837” (en 1916, les héritiers de Juliette Drouet ont remis ce manuscrit à la Bibliothèque nationale).

De fait, Victor Hugo était venu aux château des Roches et, seul, il était monté jusqu’à la maison des Metz où il n’avait pu entrer. Mais il avait senti près de lui la présence de Lamartine, de Musset et, dans son esprit, s’était ébauchée une longue élégie qu’il développa à son retour à Paris et qu’il publiera, sous le titre de Tristesse d’Olympio, dans les Rayons et les Ombres.

Les champs n’étaient point noirs, les cieux n’étaient pas mornes.

Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes

Sur la terre étendu,

L’air était plein d’encens et les prés de verdures

Quand il revit ces lieux où, par tant de blessures,

Son coeur s’est répandu !

L’automne souriait ; les coteaux vers la plaine

Penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine ;

Le ciel était doré ;

Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme,

Disant peut-être à Dieu quelque chose de l’homme,

Chantaient leur chant sacré!

Il voulut tout revoir, l’étang près de la source,

La masure où l’aumône avait vidé leur bourse,

Le vieux frêne plié,

Les retraites d’amour au fond des bois perdues

L’arbre où, dans les baisers, leurs âmes confondues

Avaient tout oublié!

Il chercha le jardin, la maison isolée,

La grille dont l’oeil plonge en une oblique allée,

Les vergers en talus.

Pâle, il marchait. — Au bruit de son pas grave et sombre,

Il voyait à chaque arbre, hélas! se dresser l’ombre

Des jours qui ne sont plus !

Il entendait frémir, dans la forêt qu’il aime,

Ce doux vent qui, faisant tout vibrer en nous-même,

Y réveille l’amour,

Et, remuant le chêne ou balançant la rose,

Semble l’âme de tout qui va sur chaque chose

Se poser tour à tour.

Les feuilles qui gisaient dans le bois solitaire,

S’efforçant sous ses pas de s’élever de terre,

Couraient dans le jardin ;

Ainsi, parfois, quand l’âme est triste, nos pensées

S’envolent un moment sur leurs ailes blessées,

Puis retombent soudain.

Il contempla longtemps les formes magnifiques

Que la nature prend dans les champs pacifiques ;

Il rêva jusqu’au soir ;

Tout le jour il erra le long de la ravine,

Admirant tour à tour le ciel, face divine,

Le lac, divin miroir !

Hélas! se rappelant ses douces aventures,

Regardant, sans entrer, par-dessus les clôtures,

Ainsi qu’un paria,

Il erra tout le jour. Vers l’heure où la nuit tombe,

Il se sentit le coeur triste comme une tombe,

Alors il s’écria :

“O douleur! j’ai voulu, moi dont l’âme est troublée,

Savoir si l’urne encor conservait sa liqueur,

Et voir ce qu’avait fait cette heureuse vallée

De tout ce que j’avais laissé là de mon coeur !

Que peu de temps suffit pour changer toutes choses!

Nature au front serein, comme vous oubliez !

Et comme vous brisez, dans vos métamorphoses,

Les fils mystérieux où nos coeurs sont liés !

Nos chambre de feuillage en halliers sont changées !

L’arbre où fut notre chiffre est mort ou renversé ;

Nos roses dans l’enclos ont été ravagées

Par les petits enfants qui sautent le fossé.

Un mur clôt la fontaine où, par l’heure échauffée,

Folâtre, elle buvait en descendant des bois ;

Elle prenait de l’eau dans sa main, douce fée,

Et laissait retomber des perles de ses doigts!

On a pavé la route âpre et mal aplanie,

Où, dans le sable pur se dessinant si bien,

Et de sa petitesse étalant l’ironie,

Son pied charmant semblait rire à côté du mien !

La borne du chemin, qui vit des jours sans nombre,

Où jadis, pour m’attendre, elle aimait à s’asseoir,

S’est usée en heurtant, lorsque la route est sombre,

Les grands chars gémissants qui reviennent le soir.

La forêt ici manque et là s’est agrandie.

De tout ce qui fut nous presque rien n’est vivant ;

Et, comme un tas de cendre éteinte et refroidie,

L’amas des souvenirs se disperse à tout vent ! […]

D'autres vont maintenant passer où nous passâmes.

Nous y sommes venus, d'autres vont y venir ;

Et le songe qu'avaient ébauché nos deux âmes,

Ils le continueront sans pouvoir le finir !

Car personne ici-bas ne termine et n'achève ;

Les pires des humains sont comme les meilleurs ;

Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve.

Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs. […]

D’autres auront nos champs, nos sentiers, nos retraites ;

Ton bois, ma bien-aimée, est à des inconnus.

D’autres femmes viendront, baigneuses indiscrètes,

Troubler le flot sacré qu’ont touché tes pieds nus !

Quoi donc ! c’est vainement qu’ici nous nous aimâmes !

Rien ne nous restera de ces coteaux fleuris

Où nous fondions notre être en y mêlant nos flammes !

L’impassible nature a déjà tout repris. […]

Eh bien! oubliez-nous, maison, jardin, ombrages !

Herbe, use notre seuil ! ronce, cache nos pas !

Chantez, oiseaux ! ruisseaux, coulez ! croissez, feuillages !

Ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas. […]

Juliette répondit à cet envoi : “J’en reviens encore, non pas à mes moutons, mais à notre chère vallée et ses bois si charmants. Je voudrais y faire une excursion. Vos beaux vers ont encore avivé ce besoin et je serais bien heureuse de faire avec vous un nouvel état des lieux. Je suis sûre que j’y trouverais plus que toi tous les endroits où nous avons été si heureux. Aujourd’hui aurait été un bien beau jour pour cette expédition. Le soleil est beau et chaud. Quel dommage que vous ne soyez pas disposé. Je vous assure pourtant que nous aurions très bien fait dans le paysage.”

Elle devra attendre encore huit ans pour faire avec lui le pèlerinage.

Une liaison devenue une “habitude”

Hugo n’accordait plus à sa maîtresse qu’une attention distraite et Juliette s’en indignait ou en souffrait : “Que diable, on n’allume pas une femme pour la laisser ensuite fumer et s’éteindre toute seule comme un lampion de la saint-Philippe !” (12 février 1839). “J’ai faim et soif de tes caresses. J’ai le coeur brûlant et les lèvres ardentes. J’ai besoin de toi, j’ai besoin de ta vue et de tes baisers pour me rafraîchir. Pouquoi me condamnes-tu toute l’année au supplice de Tantale ?…” (30 mai 1839)

Pourtant, en octobre et novembre 1840, Juliette eut droit à son voyage annuel, sur le Rhin cette fois, afin de rassembler la documentation nécessaire pour un ouvrage qui paraîtra en 1842. Elle assistait de loin, et avec un brin d’ironie, aux succès de son “grand homme” qui, le 7 janvier 1841, devint Académicien : “Toto se serre comme une grisette. Toto se frise comme un garçon tailleur. Toto a l’air d’une poupée modèle. Toto est ridicule. Toto est Académicien.” Et Juliette déplore la coquetterie onéreuse de son amant : “Oh! si je pouvais vous rendre vos bons doigts d’autrefois, vos bretelles naïves et vos cheveux en broussaille, avec vos dents de crocodile, je n’y manquerais pas !”

En 1843, Juliette réclama son voyage traditionnel et, en juillet, ils partirent pour l’Espagne. Sur la route du retour, le 4 septembre, à Rochefort-sur-Mer, Hugo apprit la mort accidentelle de Léopoldine.

Il se consola en prenant pour maîtresse une femme de 23 ans, Léonie Thévenot d'Aunet. Celle-ci, à 18 ans avait participé à une expédition scientifique au Spitzberg avec le peintre François-Auguste Biard, qu'elle avait épousé au retour et dont elle avait une fille, Marie. Le mari toléra d'abord assez bien la liaison de sa femme.

Elle défit sa ceinture

Elle défit son corset

……………………

Puis, troublée à mes tendresses,

Rougissante à mes transports,

Dénouant ses blondes tresses,

Elle me dit : Viens ! Alors…

Ô Dieu ! joie, extase, ivresse,

Exquise beauté du corps !

J'inondais de mes caresses

Tous ces purs et doux trésors

D'où jaillissent tant de flammes.

Trésors ! Au divin séjour

Si vous manquez à nos âmes,

Le Ciel ne vaut pas l'amour.

En 1844, Hugo alla seul à Villequier se recueillir sur la tombe de Léopoldine et Juliette n’eut droit qu’à un court voyage à Montargis, car son amant se donnait désormais à Léonie Biard.

Lorsque celle-ci demanda la séparation de corps, Biard, pour avoir la preuve de l'adultère, la fit prendre en flagrant délit par un commissaire de police dans un hôtel du passage Saint-Roch; c'était le 5 juillet 1845. Léon Daudet s'est plu à raconter cette scène de vaudeville avec le commissaire de police de service, le mari outragé, la dame entièrement nue et Victor Hugo en chemise… Celui-ci, comme pair de France, n'a pas eu d'ennuis, mais la dame a dû passer deux mois en prison, puis six mois dans un couvent. Adèle Foucher, voyant en elle une concurrente à Juliette Drouet, prit Léonie en amitié. Et Hugo, après la séparation de corps qu'elle obtint en 1855, lui enverra régulièrement de l'argent pour ses deux enfants. Léonie Biard publia un récit de son voyage au Spitzberg, plusieurs romans, des feuilletons et une chronique de mode.

L'affaire Léonie Biard racontée par Léon Daudet

Mme Biard d'Aunet, qui était un bas bleu et affichait des prétentions littéraires, répondait au prénom de Léonie. Elle avait la taille souple, un charmant sourire, peu de talent, en dépit du contentement de soi. Elle avait épousé un individu ridicule et prétentieux, porteur d'un toupet de cheveux agrémenté d'ailes de pigeon. Elle avait vingt-cinq ans. Ils se firent chiper dans un galetas du passage Saint-Roch, dont on enfonça la porte, par le mari outragé et furieux, flanqué d'un commissaire de police, lequel recula devant cette déclaration en chemise de nuit: "Je suis le vicomte Hugo, pair de France, donc inviolable. Je ne relève que de la Haute Assemblée". La dame, elle, était, comme il sied, entièrement nue, sans autre titre ni vêtement que sa beauté. Elle fut acheminée vers Saint-Lazare, après avoir subi les imprécations de son mari. […] Comment et pourquoi les amants avaient-ils été découverts on ne l'a jamais su. Mme Hugo apprit la chose rapidement, mais Juliette ne l'a connut que plus tard, par un paquet de lettres que lui envoya la belle et méchante Léonie; il faut croire que c'était la mode. "Son Adèle" fut ravie de l'événement, qui touchait Juliette beaucoup plus qu'elle. L'hypocrite Sainte-Beuve, averti, s'en déclara "bouleversé", alors que tout ce qui pouvait ridiculiser son ancien ami lui était cher. Une fois de plus Hugo était "grossier". Le scandale fut énorme. Président de la Chambre des Pairs, nigaud solennel, le duc Pasquier aurait voulu que le roi obtînt la démission d'Hugo. Louis-Philpe refusa en riant et dédommagea le mari par un achat de peinture. Celui-ci retira sa plainte. Hugo reçut un passeport pour l'Espagne, mais s'arrêta rue Saint-Anastase auprès de l'ignorante Juliette. Il était assez honteux de son équipée; cependant le génie n'avait-il pas tous les droits! […] Il connut alors les inconvénients de la vedette. L'aventure Biard d'Aunet, colportée du monde des théâtres et des salles de rédaction, avec une foule de détails, complémentaires et mensongers, dans tous les milieux parisiens, souleva un flot, mieux, un mascaret de jeux de mots, de coq-à-l'âne, de calembours, où le poète satyre, habitant de l'Olympe, était éclaboussé du haut en bas. Il demeura plusieurs jours sans sortir, de peur d'être reconnu, ne lisant pas les journaux, de peur d'y trouver des allusions pénibles, dégustant l'humiliation si contraire à sa nature.

Léon Daudet, La tragique existence de Victor Hugo, IV. "Méfaits de l'adulation et de la vedette".

Le retour dans la vallée (1845)

C'est alors que Juliette eut droit à son pèlerinage dans la vallée de leurs premières amours.

Le 26 septembre 1845, Victor et Juliette prirent la diligence de Sceaux et s’arrêtèrent devant l’auberge du Chariot-d’Or, à Bièvres. Ils allèrent revoir l’église “au cintre surbaissé”, déjeunèrent, puis passèrent aux Roches, montèrent par Vauboyen vers le bois de l’Homme-Mort et cherchèrent le châtaignier, le frêne où elle avait gravé leurs chiffres enlacés, leurs “chapelles d’amour” et enfin ils gagnèrent la maison des Metz* où tout était comme autrefois : “Dieu, s’écria-t-elle, s’est chargé de mettre un sceau sur tous les trésors d’amour que nous avons enfouis là; il nous les a gardés!”

* En 1913, on a mis une plaque sur la maison, affirmant, à tort, que Hugo "a habité cette maison en 1835";

deux strophes de Tristesse d'Olympio figurent sur la plaque.

Le lendemain, de retour à Paris, elle lui écrit :

“Bonjour, Cher bien-aimé, Bonjour, mon âme, bonjour, ma vie, bonjour, mon Victor adoré. Comment vas-tu ? La journée d’hier ne t’a pas fatigué, j’espère ? Quant à moi, je ne sentais pas la fatigue; il me semblait que j’avais des ailes. J’aurais voulu mettre mes pieds dans les sentiers que nous avons parcourus ensemble, il y a onze ans, baiser toutes les pierres du chemin, saluer toutes les feuilles des arbres, cueillir toutes les fleurs des bois, tant il me semblait que c’étaient les mêmes qui nous avaient vus passer ensemble. Je te regardais, mon Victor adoré, et je te trouvais aussi jeune, aussi beau, encore plus beau même qu’il y a onze ans. Je regardais dans mon coeur et je le trouvais plein d’extase et d’adoration, comme le premier jour où je t’ai aimé. C’était le même amour ardent, dévoué, doux et triste, dans nos coeurs. C’était le même soleil d’automne et le même ciel sur nos têtes. J’aurais donné dix ans de ma vie pour être dix minutes dans cette maison qui, depuis onze ans, garde si pieusement notre souvenir. J’aurais voulu emporter la cendre du foyer, la poussière du plancher. J’aurais voulu mourir d’amour à la place où tant de fois j’avais reçu ton âme dans un baiser. Il m’a fallu faire sur moi des efforts surhumains pour ne pas accomplir de folies devant cette jeune fille qui nous montrait si indifféremment cette maison que j’aurais voulu acheter au prix de la moitié de ce qui me reste à vivre. Enfin, grâce à la profonde ignorance où elle était de nous, elle ne s’est doutée de rien et nous avons pu emporter chacun une petite relique de notre bonheur passé.” (27 septembre 1845).

Pendant près de 40 ans encore, Juliette a continué à servir son amant et son oeuvre, modeste à l’ombre du génie. Son amour et son admiration ont résisté à tout.

Morte deux ans avant lui, âgée de 77 ans, elle voulut que fussent gravés sur sa tombe du cimetière de Saint-Mandé ces vers qu’il lui avait adressés en 1835, l’année du bonheur dans la vallée de la Bièvre :

Quand je ne serai plus qu’une cendre glacée,

Quand mes yeux fatigués seront fermés au jour

Dis-toi, si dans ton coeur ma mémoire est fixée :

Le Monde a sa pensée,

Moi j’avais son amour !

Sa tombe est à côté de celle de sa fille Claire Pradier (1826-1846), qui reposa d'abord à Auteuil avant d'être transférée à Saint-Mandé. Les vers gravés sur sa tombe sont de Victor Hugo :

Voilà donc que tu dors sous cette pierre grise

Voilà que tu n'es plus, ayant à peine été !

L'astre attire le lys et te voilà reprise

Ô vierge par l'azur cette virginité !

Un siècle après les rencontres de Hugo et de Juliette, Georges Duhamel fit passer les héros de son roman Le Désert de Bièvres sur le chemin longeant la vallée, avec une pensée pour l’auteur de Tristesse d’Olympio:

“Le chemin qui, venant de Jouy, longe le val de Bièvres sur la rive gauche est étroit et nonchalant. Il s’insinue, à flanc de colline, entre les murailles et les haies de riches propriétés bourgeoises. Parfois, à la faveur d’une venelle, d’une grille, d’un verger bâillant aux brises, l’oeil s’échappe vers les collines boisées de la rive méridionale, et le voyageur, un instant, aperçoit le fond du val avec les prés et les jardins où la rivière se prélasse, ignorante encore de sa misère prochaine et de l’obscure destinée que lui réserve Paris. C’est un paysage courtois, sans grandeur mais non sans grâce, propice à de patientes pensées, à des félicités placides, à des travaux, à des retraites. C’est là, s’il faut en croire la légende, que s’est exhalée, jadis, la tristesse d’Olympio. Le poète aurait peine à retrouver maintenant le silence de ses songeries. Pareils à des nids de frelons, les aérodromes installés sur les plateaux du voisinage lancent tout le jour dans le ciel des essaims de machines grondantes. La route de la rive droite porte, comme des fruits, toutes sortes de villages neufs. Mais le chemin qui court, au nord, entre les domaines bien clos, est encore à peu près tel qu’il apparaissait, par une assez triste soirée de janvier 1907, aux yeux de quatre jeunes gens qui se dirigeaient, en causant tous ensemble, vers la petite ville de Bièvres.”

Bibliographie :

— P. Boussel & M. Dubois, De quoi vivait Victor Hugo, 1952.

— Jacques Toutain, “L’Itinéraire sentimental de Juliette et de Victor Hugo en vallée de la Bièvre”, dans Jouy-Informations, n°7, janvier 1981.

— Maurice Levaillant, “La maison d’Olympio”, dans Demeures inspirées et sites romanesques, pp. 195-200.

— Maurice Levaillant, Victor Hugo, Juliette Drouet et “Tristesse d’Olympio”, 1945.

— Juliette Drouet, Mille et une lettres d’amour, Gallimard, 1951.

POÈMES DE HUGO DÉDIÉS À LOUISE BERTIN

Les Feuilles d'automne - XXXIV

BIEVRE

Oui, c'est bien le vallon ! le vallon calme et sombre !

Ici l'été plus frais s'épanouit à l'ombre.

Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu.

Ici l'âme contemple, écoute, adore, aspire,

Et prend pitié du monde, étroit et fol empire

Où l'homme tous les jours fait moins de place à Dieu !

Une rivière au fond; des bois sur les deux pentes.

Là, des ormeaux, brodés de cent vignes grimpantes;

Des prés, où le faucheur brunit son bras nerveux;

Là, des saules pensifs qui pleurent sur la rive,

Et, comme une baigneuse indolente et naïve,

Laissent tremper dans l'eau le bout de leurs cheveux.

Là-bas, un gué bruyant dans des eaux poissonneuses

Qui montrent aux passants les pieds nus des faneuses;

Des carrés de blé d'or; des étangs au flot clair;

Dans l'ombre, un mur de craie et des toits noirs de suie;

Les ocres des ravins, déchirés par la pluie;

Et l'aqueduc au loin qui semble un pont de l'air.

Et, pour couronnement à ces collines vertes,

Les profondeurs du ciel toutes grandes ouvertes,

Le ciel, bleu pavillon par Dieu même construit,

Qui, le jour, emplissant de plis d'azur l'espace,

Semble un dais suspendu sur le soleil qui passe,

Et dont on ne peut voir les clous d'or que la nuit.

Oui, c'est un de ces lieux où notre cœur sent vivre

Quelque chose des cieux qui flotte et qui l'enivre;

Un de ces lieux qu'enfant j'aimais et je rêvais,

Dont la beauté sereine, inépuisable, intime,

Verse à l'âme un oubli sérieux et sublime

De tout ce que la terre et l'homme ont de mauvais.

II

Si dès l'aube on suit les lisières

Du bois, abri des jeunes faons,

Par l'âpre chemin dont les pierres

Offensent les mains des enfants,

A l'heure où le soleil s'élève,

Où l'arbre sent monter la sève,

La vallée est comme un beau rêve.

La brume écarte son rideau.

Partout la nature s'éveille;

La fleur s'ouvre, rose et vermeille;

La brise y suspend une abeille,

La rosée une goutte d'eau !

Et dans ce charmant paysage

Où l'esprit flotte, où l'œil s'enfuit,

Le buisson, l'oiseau de passage,

L'herbe qui tremble et qui reluit,

Le vieil arbre que l'âge ploie,

Le donjon qu'un moulin coudoie,

Le ruisseau de moire et de soie,

Le champ où dorment les aïeux,

Ce qu'on voit pleurer ou sourire,

Ce qui chante et ce qui soupire,

Ce qui parle et ce qui respire,

Tout fait un bruit harmonieux !

III

Et si le soir, après mille errantes pensées,

De sentiers en sentiers en marchant dispersées,

Du haut de la colline on descend vers ce toit

Qui vous a tout le jour, dans votre rêverie,

Fait regarder en bas, au fond de la prairie,

Comme une belle fleur qu'on voit;

Et si vous êtes là, vous dont la main de flamme

Fait parler au clavier la langue de votre âme;

Si c'est un des moments, doux et mystérieux,

Où la musique, esprit d'extase et de délire

Dont les ailes de feu font le bruit d'une lyre,

Réverbère en vos chants la splendeur de vos yeux;

Si les petits enfants, qui vous cherchent sans cesse,

Mêlent leur joyeux rire au chant qui vous oppresse;

Si votre noble père à leurs jeux turbulents

Sourit, en écoutant votre hymne commencée,

Lui, le sage et l'heureux, dont la jeune pensée

Se couronne de cheveux blancs;

Alors, à cette voix qui remue et pénètre,

Sous ce ciel étoilé qui luit à la fenêtre,

On croit à la famille, au repos, au bonheur;

Le cœur se fond en joie, en amour, en prière;

On sent venir des pleurs au bord de sa paupière;

On lève au ciel les mains en s'écriant : Seigneur !

IV

Et l'on ne songe plus, tant notre âme saisie

Se perd dans la nature et dans la poésie,

Que tout près, par les bois et les ravins cachés,

Derrière le ruban de ces collines bleues,

A quatre de ces pas que nous nommons des lieux,

Le géant Paris est couché !

On ne s'informe plus si la ville fatale,

Du monde en fusion ardente capitale,

Ouvre et ferme à tel jour ses cratères fumants;

Et de quel air les rois, à l'instant où nous sommes,

Regardent bouillonner dans ce Vésuve d'hommes

La lave des événements.

8 juillet 1831

===================================

Les Chants du Crépuscule - XXXVII

I

L'année en s'enfuyant par l'année est suivie.

Encore une qui meurt ! Encore un pas du temps !

Encore une limite atteinte dans la vie !

Encore un sombre hiver jeté sur nos printemps !

Le temps ! les ans ! les jours ! mots que la foule ignore !

Mots profonds qu'elle croit à d'autres mots pareils !

Quand l'heure tout à coup lève sa voix sonore,

Combien peu de mortels écoutent ses conseils !

L'homme les use, hélas ! ces fugitives heures,

En folle passion, en folle volupté,

Et croit que Dieu n'a pas fait de choses meilleures

Que les chants, les banquets, le rire et la beauté.

Son temps dans les plaisirs s'en va sans qu'il y pense,

Imprudent ! est-il sûr de demain ? d'aujourd'hui ?

En dépensant ses jours sait-il ce qu'il dépense ?

Le nombre en est compté par un autre que lui.

A peine lui vient-il une grave pensée

Quand, au sein du festin qui satisfait ses vœux,

Ivre, il voit tout à coup de sa tête affaissée

Tomber en même temps les fleurs et les cheveux;

Quand ses projets hâtifs l'un sur l'autre s'écroulent;

Quand ses illusions meurent à son côté;

Quand il sent le niveau de ses jours qui s'écoulent

Baisser rapidement comme un torrent d'été.

Alors en chancelant, il s'écrie, il réclame,

Il dit : Ai-je donc bu toute cette liqueur ?

Plus de vin pour ma soif ! Plus d'amour pour mon âme !

Qui donc vide à la fois et ma coupe et mon cœur ?

Mais rien ne lui répond. - Et triste, et le front blême,

De ses débiles mains, de son souffle glacé,

Vainement il remue, en s'y cherchant lui-même,

Ce tas de cendre éteint qu'on nomme le passé !

II

Ainsi nous allons tous. - Mais vous dont l'âme est forte,

Vous dont le cœur est grand, vous dites : - Que m'importe

Si le temps fuit toujours,

Et si toujours un souffle emporte quand il passe,

Pêle-mêle à travers la durée et l'espace,

Les hommes et les jours !

Car vous avez le goût de ce qui seul peut vivre;

Sur Dante ou sur Mozart, sur la note ou le livre,

Votre front est courbé;

Car vous avez l'amour des choses immortelles;

Rien de ce que le temps emporte sur ses ailes

Des vôtres n'est tombé.

Quelquefois, quand l'esprit vous presse et vous réclame,

Une musique en feu s'échappe de votre âme,

Musique aux chants vainqueurs,

Au souffle pur, plus doux que l'aile des zéphires,

Qui palpite, et qui fait vibrer comme des lyres

Les fibres de nos cœurs !

Dans ce siècle où l'éclair reluit sur chaque tête,

Où le monde, jeté de tempête en tempête,

S'écrie avec frayeur,

Vous avez su vous faire, en la nuit qui redouble,

Une sérénité qui traverse sans trouble

L'orage extérieur !

Soyez toujours ainsi ! l'amour d'une famille,

Le centre autour duquel tout gravite et tout brille;

La sœur qui nous défend;

Prodigue d'indulgence et de blâme économe;

Femme au cœur grave et doux; sérieuse avec l'homme,

Folâtre avec l'enfant !

Car pour garder toujours la beauté de son âme,

Pour se remplir le cœur, riche ou pauvre, homme ou femme,

De pensers bienveillants,

Vous avez ce qu'on peut, après Dieu sur la terre,

Contempler de plus saint et de plus salutaire,

Un père en cheveux blancs !

31 décembre 1831

====================================

Les Contemplations, Aujourd'hui - V

Ô vous l'âme profonde ! ô vous la sainte lyre !

Vous souvient-il des temps d'extase et de délire,

Et des jeux triomphants,

Et du soir qui tombait des collines prochaines ?

Vous souvient-il des jours ? Vous souvient-il des chênes

Et des petits enfants ?

Et vous rappelez-vous les amis et la table,

Et le rire éclatant du père respectable,

Et nos cris querelleurs,

Le pré, l'étang, la barque, et la lune, et la brise,

Et les chants qui sortaient de votre cœur, Louise,

En attendant les pleurs !

Le parc avait des fleurs et n'avait pas de marbres.

Oh ! comme il était beau le vieillard sous les arbres !

Je le voyais parfois

Dès l'aube sur un banc s'asseoir tenant un livre ;

Je sentais, j'entendais l'ombre autour de lui vivre,

Et chanter dans les bois !

Il lisait, puis dormait au baiser de l'aurore ;

Et je le regardais dormir, plus calme encore

Que ce paisible lieu,

Avec son front serein d'où sortait une flamme,

Son livre ouvert devant le soleil, et son âme

Ouverte devant Dieu !

Et du fond de leur nid, sous l'orme et sous l'érable,

Les oiseaux admiraient sa tête vénérable,

Et, gais chanteurs tremblants,

Ils guettaient, s'approchaient, et souhaitaient dans l'ombre

D'avoir, pour augmenter la douceur du nid sombre,

Un de ses cheveux blancs !

Puis il se réveillait, s'en allait vers la grille,

S'arrêtait pour parler à ma petite fille,

Et ces temps sont passés !

Le vieillard et l'enfant jasaient de mille choses…

Vous ne voyiez donc pas ces deux êtres, ô roses,

Que vous refleurissez !

Avez-vous bien le cœur, ô roses, de renaître

Dans le même bosquet, sous la même fenêtre ?

Où sont-ils, ces fronts purs ?

N'était-ce pas vos sœurs, ces deux âmes perdues

Qui vivaient, et se sont si vite confondues

Aux éternels azurs !

Est-ce que leur sourire, est-ce que leurs paroles,

Ô roses, n'allaient pas réjouir vos corolles

Dans l'air silencieux,

Et ne s'ajoutaient pas à vos chastes délices,

Et ne devenaient pas parfums dans vos calices,

Et rayons dans vos cieux ?

Ingrates ! vous n'avez ni regrets, ni mémoire.

Vous vous réjouissez dans toute votre gloire ;

Vous n'avez point pâli.

Ah ! je ne suis qu'un homme et qu'un roseau qui ploie,

Mais je ne voudrais pas, quant à moi, d'une joie

Faite de tant d'oubli !

Oh ! qu'est-ce que le sort a fait de tout ce rêve ?

Où donc a-t-il jeté l'humble cœur qui s'élève,

Le foyer réchauffant,

Ô Louise, et la vierge, et le vieillard prospère,

Et tous ces vœux profonds, de moi pour votre père,

De vous pour mon enfant !

Où sont-ils, les amis de ce temps que j'adore ?

Ceux qu'a pris l'ombre, et ceux qui ne sont pas encore

Tombés aux flots sans bords ;

Eux, les évanouis, qu'un autre ciel réclame,

Et vous, les demeurés, qui, vivez dans mon âme,

Mais pas plus que les morts !

Quelquefois, je voyais, de la colline en face,

Mes quatre enfants jouer, tableau que rien n'efface !

Et j'entendais leurs chants ;

Emu, je contemplais ces aubes de moi-même

Qui se levaient là-bas dans la douceur suprême

Des vallons et des champs !

Ils couraient, s'appelaient dans les fleurs ; et les femmes

Se mêlaient à leurs jeux comme de blanches âmes ;

Et tu riais, Armand !

Et, dans l'hymen obscur qui sans fin se consomme,

La nature sentait que ce qui sort de l'homme

Est divin et charmant !

Où sont-ils ? Mère, frère, à son tour chacun sombre.

Je saigne et vous saignez. Mêmes douleurs ! même ombre !

Ô jours trop tôt décrus !

Ils vont se marier ; faites venir un prêtre ;

Qu'il revienne ! ils sont morts. Et, le temps d'apparaître,

Les voilà disparus !

Nous vivons tous penchés sur un océan triste.

L'onde est sombre. Qui donc survit ? qui donc existe ?

Ce bruit sourd, c'est le glas.

Chaque flot est une âme ; et tout fuit. Rien ne brille.

Un sanglot dit : Mon père ! un sanglot dit : Ma fille !

Un sanglot dit : Hélas !

Marine-Terrace, juin 1855

===============================

Les Chants du Crépuscule - XXXVIII

QUE NOUS AVONS LE DOUTE EN NOUS

De nos jours, - plaignez-nous, vous, douce et noble femme

L'intérieur de l'homme offre un sombre tableau.

Un serpent est visible en la source de l'eau,

Et l'incrédulité rampe au fond de notre âme.

Vous qui n'avez jamais de sourire moqueur

Pour les accablements dont une âme est troublée,

Vous qui vivez sereine, attentive et voilée,

Homme par la pensée et femme par le cœur,

Si vous me demandez, vous muse, à moi poëte,

D'où vient qu'un rêve obscur semble agiter mes jours,

Que mon front est couvert d'ombres, et que toujours,

Comme un rameau dans l'air, ma vie est inquiète;

Pourquoi je cherche un sens au murmure des vents;

Pourquoi souvent, morose et pensif dès la veille,

Quand l'horizon blanchit à peine, je m'éveille

Même avant les oiseaux, même avant les enfants;

Et pourquoi, quand la brume a déchiré ses voiles,

Comme dans un palais dont je ferais le tour

Je vais dans le vallon, contemplant tour à tour

Et le tapis de fleurs et le plafond d'étoiles;

Je vous dirai qu'en moi je porte un ennemi;

Le doute, qui m'emmène errer dans le bois sombre,

Spectre myope et sourd, qui, fait de jour et d'ombre,

Montre et cache à la fois toute chose à demi.

Je vous dirai qu'en moi j'interroge à toute heure

Un instinct qui bégaye, en mes sens prisonnier,

Près du besoin de croire un désir de nier,

Et l'esprit qui ricane auprès du cœur qui pleure

Aussi vous me voyez souvent parlant tout bas,

Et, comme un mendiant à la bouche affamée

Qui rêve assis devant une porte fermée,

On dirait que j'attends quelqu'un qui n'ouvre pas.

Le doute ! mot funèbre et qu'en lettres de flamme

Je vois écrit partout, dans l'aube, dans l'éclair,

Dans l'azur de ce ciel, mystérieux et clair,

Transparent pour les yeux, impénétrable aux âmes !

C'est notre mal à nous, enfants des passions

Dont l'esprit n'atteint pas votre calme sublime;

A nous dont le berceau, risqué sur un abîme,

Vogua sur le flot noir des révolutions.

Les superstitions, ces hideuses vipères,

Fourmillent sous nos fronts où tout germe est flétri.

Nous portons dans nos cœurs le cadavre pourri

De la religion qui vivait dans nos pères.

Voilà pourquoi je vais, triste et réfléchissant;

Pourquoi souvent, la nuit, je regarde et j'écoute,

Solitaire, et marchant au hasard sur la route

A l'heure où le passant semble étrange au passant.

Heureux qui peut aimer, et qui dans la nuit noire,

Tout en cherchant la foi, peut rencontrer l'amour !

Il a du moins la lampe en attendant le jour.

Heureux ce cœur ! Aimer, c'est la moitié de croire.

13 octobre 1835.

=====================================

Les Contemplations, Autrefois - XXI

ECRIT SUR LA PLINTHE D'UN BAS-RELIEF ANTIQUE

La musique est dans tout. Un hymne sort du monde.

Rumeur de la galère aux flancs lavés par l'onde,

Bruits des villes, pitié de la sœur pour la sœur,

Passion des amants jeunes et beaux, douceur

Des vieux époux usés ensemble par la vie,

Fanfare de la plaine émaillée et ravie,

Mots échangés le soir sur les seuils fraternels,

Sombre tressaillement des chênes éternels,

Vous êtes l'harmonie et la musique même !

Vous êtes les soupirs qui font le chant suprême !

Pour notre âme, les jours, la vie et les saisons,

Les songes de nos cœurs, les plis des horizons,

L'aube et ses pleurs, le soir et ses grands incendies,

Flottent dans un réseau de vagues mélodies ;

Une voix dans les champs nous parle, une autre voix

Dit à l'homme autre chose et chante dans les bois.

Par moment, un troupeau bêle, une cloche tinte,

Quand par l'ombre, la nuit, la colline est atteinte,

De toutes parts on voit danser et resplendir,

Dans le ciel étoilé du zénith au nadir,

Dans la voix des oiseaux, dans le cri des cigales,

Le groupe éblouissant des notes inégales.

Toujours avec notre âme un doux bruit s'accoupla ;

La nature nous dit : Chante ! et c'est pour cela

Qu'un statuaire ancien sculpta sur cette pierre

Un pâtre sur sa flûte abaissant sa paupière.

Juin 1833

=====================================

Les Voix intérieures- XXVIII

PENSAR, DUDAR

Je vous l'ai déjà dit, notre incurable plaie,

Notre nuage noir qu'aucun vent ne balaie,

Notre plus lourd fardeau, notre pire douleur,

Ce qui met sur nos fronts la ride et la pâleur,

Ce qui fait flamboyer l'enfer sur nos murailles,

C'est l'âpre anxiété qui nous tient aux entrailles,

C'est la fatale angoisse et le trouble profond

Qui fait que notre cœur en abîmes se fond,

Quand un matin le sort, qui nous a dans sa serre,

Nous mettant face à face avec notre misère,

Nous jette brusquement, lui notre maître à tous,

Cette question sombre : Ame, que croyez-vous ?

C'est l'hésitation redoutable et profonde

Qui prend, devant ce sphinx qu'on appelle le monde,

Notre esprit effrayé plus encor qu'ébloui,

Qui n'ose dire non et ne peut dire oui !

C'est là l'infirmité de toute notre race.

De quoi l'homme est-il sûr? qui demeure? qui passe?

Quel est le chimérique et quel est le réel ?

Quand l'explication viendra-t-elle du ciel ?

D'où vient qu'en nos sentiers que le sophisme encombre

Nous trébuchons toujours? D'où vient qu'esprits faits d'ombre

Nous tremblons toute la nuit, à l'heure où lentement

La brume monte au cœur ainsi qu'au firmament ?

Que l'aube même est sombre et cache un grand problème ?

Et que plus d'un penseur, ô misère suprême !

Jusque dans les enfants trouvant de noirs écueils,

Doute auprès des berceaux comme auprès des cercueils ?

Voyez : cet homme est juste, il est bon ; c'est un sage

Nul fiel intérieur ne verdit son visage ;

Si par quelques endroits son cœur est déjà mort,

Parmi tous ses regrets il n'a pas un remords ;

Les ennemis qu'il a, s'il faut qu'il s'en souvienne,

Lui viennent de leur haine et non pas de la sienne ;

C'est un sage, - du temps d'Aurèle ou d'Adrien.

Il est pauvre, et s'y plaît. Il ne tombe plus rien

De sa tête vieillie aux rumeurs apaisées,

Rien que des cheveux blancs et de douces pensées.

Tous les hommes pour lui d'un seul flanc sont sortis,

Et, frère aux malheureux, il est père aux petits.

Sa vie est simple, et fuit la ville qui bourdonne.

Les chants où tout guérit, les champs où tout pardonne,

Les villageois dansant au bruit des tambourins,

Quelque ancien livre grec où revivent sereins

Les vieux héros d'Athène et de Lacédémone,

Les enfants rencontrés à qui l'on fait l'aumône,

Le chien à qui l'on parle et dont l'œil vous comprend,

L'étude d'un insecte en des mousses errant,

Le soir, quelque humble vieille au logis ramenée,

Voilà de quels rayons est faite sa journée.

Chaque jour, car pour lui chaque jour passe ainsi,

Quand le soleil descend, il redescend aussi ;

Il regagne, abordé des passants qui l'accueillent,

Son toit sur qui, l'hiver, de grands chênes s'effeuillent.

Si sa table, où jamais rien ne peut abonder,

N'a qu'un maigre repas, il sourit, sans gronder

La servante au front gris, qui sous les ans chancelle,

A qui manque aujourd'hui la force et non le zèle.

Puis il rentre à sa chambre où le sommeil l'attend,

Et là, seul, que fait-il ? lui, ce juste content ?

Lui, ce cœur sans désirs, sans fautes et sans peines?

Il pense, il rêve, il doute… - O ténèbres humaines !

Sombre loi ! tout est donc brumeux et vacillant !

Oh ! surtout dans ces jours où tout s'en va croulant,

Où le malheur saisit notre âme qui dévie,

Et souffle affreusement sur notre folle vie,

Où le sort envieux nous tient, où l'on n'a plus

Que le caprice obscur du flux et du reflux,

Qu'un livre déchiré, qu'une nuit ténébreuse,

Qu'une pensée en proie au gouffre qui se creuse

Qu'un cœur désemparé de ses illusions,

Frêle esquif démâté, sur qui les passions,

Matelots furieux, qu'en vain l'esprit écoute,

Trépignent, se battant pour le choix de la route ;

Quand on ne songe plus, triste et mourant effort,

Qu'à chercher un salut, une boussole, un port,

Une ancre où l'on s'attache, un phare où l'on s'adresse,

Oh ! comme avec terreur, pilotes en détresse,

Nous nous apercevons qu'il nous manque la foi,

La foi, ce pur flambeau qui rassure l'effroi,

Ce mot d'espoir écrit sur la dernière page,

Cette chaloupe où peut se sauver l'équipage !

Comment donc se fait-il, ô pauvres insensés,

Que nous soyons si fiers ? – Dites, vous qui pensez,

Vous que le sort expose, âme toujours sereine,

Si modeste à la gloire et si douce à la haine,

Vous dont l'esprit, toujours égal et toujours pur,

Dans la calme raison, cet immuable azur,

Bien haut, bien loin de nous, brille, grave et candide,

Comme une étoile fixe au fond du ciel splendide,

Soleil que n'atteint pas, tant il est abrité,

Ce roulis de l'abîme et de l'immensité,

Où flottent, dispersés par les vents qui s'épanchent,

Tant d'astres fatigués et de mondes qui penchent !

Hélas ! que vous devez méditer à côté

De l'arrogance unie à notre cécité !

Que vous devez sourire en voyant notre gloire !

Et, comme un feu brillant jette une vapeur noire,

Que notre fol orgueil au néant appuyé

Vous doit jeter dans l'âme une étrange pitié !

Hélas ! ayez pitié, mais une pitié tendre;

Car nous écoutons tout sans pouvoir rien entendre !

Cette absence de foi, cette incrédulité,

Ignorance ou savoir, sagesse ou vanité,

Est-ce, de quelque nom que notre orgueil la nomme,

Le vice de ce siècle ou le malheur de l'homme ?

Est-ce un mal passager ? est-ce un mal éternel ?

Dieu peut-être a fait l'homme ainsi pour que le ciel,

Plein d'ombres pour nos yeux, soit toujours notre étude ?

Dieu n'a scellé dans l'homme aucune certitude.

Penser, ce n'est pas croire. A peine par moment

Entend-on une voix dire confusément :

" Ne vous y fiez pas, votre œuvre est périssable !

Tout ce que bâtit l'homme est bâti sur le sable ;

Ce qu'il fait tôt ou tard par l'herbe est recouvert ;

Ce qu'il dresse est dressé pour le vent du désert.

Tous ces asiles vains où vous mettez votre âme,

Gloire qui n'est que pourpre, amour qui n'est que flamme

L'altière ambition aux manteaux étoilés

Qui livre à tous les vents ses pavillons gonflés,

La richesse toujours assise sur sa gerbe,

La science de loin si haute et si superbe,

Le pouvoir sous le dais, le plaisir sous les fleurs,

Tentes que tout cela ! l'édifice est ailleurs.

Passez outre ! cherchez plus loin les biens sans nombre.

Une tente, ô mortels, ne contient que de l'ombre ! "

On entend cette voix et l'on rêve longtemps.

Et l'on croit voir le ciel, moins obscur par instants,

Comme à travers la brume on distingue des rives,

Presque entr'ouvert, s'emplir de vagues perspectives !

Que croire ? Oh ! j'ai souvent, d'un œil peut-être expert,

Fouiller ce noir problème où la sonde se perd !

Ces vastes questions dont l'aspect toujours change,

Comme la mer, tantôt cristal et tantôt fange.

J'en ai tout remué ! la surface et le fond !

J'ai plongé dans ce gouffre et l'ai trouvé profond !

Je vous atteste, ô vents du soir et de l'aurore,

Etoiles de la nuit, je vous atteste encore,

Par l'austère pensée à toute heure asservi,

Que de fois j'ai tenté, que de fois j'ai gravi,

Seul, cherchant dans l'espace un point qui me réponde,

Ces hauts lieux d'où l'on voit la figure du monde !

Le glacier sur l'abîme ou le cap sur les mers !

Que de fois j'ai songé sur les sommets déserts,

Tandis que fleuves, champs, forêts, cités, ruines,

Gisaient derrière moi dans les plis des collines,

Que tous les monts fumaient comme des encensoirs,

Et qu'au loin l'océan, répandant ses flots noirs,

Sculptant des fiers écueils la haute architecture,

Mêlait son bruit sauvage à l'immense nature !

Et je disais aux flots : Flots qui grondez toujours !

Je disais aux donjons, croulant avec leurs tours :

Tours où vit le passé ! donjons que les années

Mordent incessamment de leurs dents acharnées !

Je disais à la nuit : Nuit pleine de soleils !

Je disais aux torrents, aux fleurs, aux fruits vermeils,

A ces formes sans nom que la mort décompose,

Aux monts, aux champs, aux bois : Savez-vous quelque chose ?

Bien des fois, à cette heure où le soir et le vent

Font que le voyageur s'achemine en rêvant,

Je me suis dit en moi : - Cette grande nature,

Cette création qui sert la créature,

Sait tout ! Tout serait clair pour qui la comprendrait ! –

Comme un muet qui sait le mot d'un grand secret

Et dont la lèvre écume à ce mot qu'il déchire,

Il semble par moment qu'elle voudrait tout dire.

Mais Dieu le lui défend ! En vain vous écoutez.

Aucun verbe en ces bruits l'un par l'autre heurtés !

Cette chanson qui sort des campagnes fertiles,

Mêlée à la rumeur qui déborde des villes,

Les tonnerres grondants, les vents plaintifs et sourds,

La vague de la mer, gueule ouverte toujours,

Qui vient, hurle, et s'en va, puis sans fin recommence,

Toutes ces voix ne sont qu'un bégaiement immense !

L'homme seul peut parler, et l'homme ignore, hélas !

Inexplicable arrêt ! quoi qu'il rêve ici-bas,

Tout se voile à ses yeux sous un nuage austère.

Et l'âme du mourant s'en va dans le mystère !

Aussi, repousser Rome et rejeter Sion,

Rire, et conclure tout par la négation,

Comme c'est plus aisé, c'est ce que font les hommes.

Le peu que nous croyons tient au peu que nous sommes.

Puisque Dieu l'a voulu, c'est qu'ainsi tout est mieux !

Plus de clarté peut-être aveuglerait nos yeux.

Souvent la branche casse où trop de fruit abonde.

Que deviendrions-nous si, sans mesurer l'onde,

Le Dieu vivant, du haut de son éternité,

Sur l'humaine raison versait la vérité ?

Le vase est trop petit pour la contenir toute.

Il suffit que chaque âme en recueille une goutte,

Même à l'erreur mêlée ! Hélas ! tout homme en soi

Porte un obscur repli qui refuse la foi.

Dieu ! la mort ! mots sans fond qui cachent un abîme !

L'épouvante saisit le cœur le plus sublime

Dès qu'il s'est hasardé sur de si grandes eaux.

On ne les franchit pas tout d'un vol. Peu d'oiseaux

Traversent l'océan sans reposer leur aile.

Il n'est pas de croyant si pur et si fidèle

Qui ne tremble et n'hésite à de certains moments.

Quelle âme est sans faiblesse et sans accablements ?

Enfants ! résignons-nous et suivons notre route.

Tout corps traîne son ombre et tout esprit son doute.

8 septembre 1835

=====================================

Les Rayons et les Ombres - XLIV

SAGESSE

I

- Ainsi donc rien de grand, rien de saint, rien de pur,

Rien qui soit digne, ô ciel de ton regard d'azur,

Rien qui puisse anoblir le vil siècle où nous sommes,

Ne sortira du cœur de l'homme enfant des hommes !

Homme ! esprit enfoui sous les besoins du corps !

Ainsi, jouir; descendre à tâtons chez les morts ;

Etre à tout ce qui rampe, à tout ce qui s'envole,

A l'intérêt sordide, à la vanité folle ;

Ne rien savoir - qu'emplir, sans souci du devoir,

Une charte de mots ou d'écus un comptoir ; -

Ne jamais regarder les voûtes étoilées ;

Rire du dévouement et des vertus voilées ;

Voilà ta vie, hélas ! et tu n'as, nuit et jour,

Pour espoir et pour but, pour culte et pour amour,

Qu'une immonde monnaie aux carrefours traînée

Et qui te laisse aux mains sa rouille empoisonnée !

Et tu ne comprends pas que ton destin, à toi,

C'est de penser ! c'est d'être un mage et d'être un roi ;

C'est d'être un alchimiste alimentant la flamme

Sous ce sombre alambic que tu nommes ton âme,

Et de faire passer par ce creuset de feu

La nature et le monde, et d'en extraire Dieu !

Quoi ! la brute a sa sphère et l'élément sa règle !

L'onde est au cormoran et la neige est à l'aigle.

Tout a sa région, sa fonction, son but.

L'écume de la mer n'est jas un vain rebut ;

Le flot sait ce qu'il fait ; le vent sait qui le pousse ;

Comme un temple où toujours veille une clarté douce,

L'étoile obéissante éclaire le ciel bleu;

Le lys s'épanouit pour la gloire de Dieu;

Chaque matin, vibrant comme une sainte lyre,

L'oiseau chante ce nom que l'aube nous fait lire.

Quoi ! l'être est plein d'amour, le monde est plein de foi !

Toute chose ici-bas suit gravement sa loi,

Et ne sait obéir, dans sa fierté divine,

L'oiseau qu'à son instinct, l'arbre qu'à sa racine!

Quoi ! l'énorme océan qui monte vers son bord,

Quoi ! l'hirondelle au sud et l'aimant vers le nord,

La graine ailée allant au loin choisir sa place,

Le nuage entassé sur les îles de glace,

Qui, des cieux tout à coup traversant la hauteur,

Croule au souffle d'avril du pôle à l'équateur,

Le glacier qui descend du haut des cimes blanches,

La sève qui s'épand dans les fibres des branches,

Tous les objets créés, vers un but sérieux,

Les rayons dans les airs, les globes dans les cieux,

Les fleuves à travers les rochers et les herbes,

Vont sans se détourner de leurs chemins superbes !

L'homme a seul dévié ! Quoi ! tout dans l'univers,

Tous les êtres, les monts, les forêts, les prés verts,

Le jour dorant le ciel, l'eau lavant les ravines,

Ont encor, comme au jour où de ses mains divines

Jéhova sur Adam imprima sa grandeur,

Toute leur innocence et toute leur candeur !

L'homme seul est tombé! - Fait dans l'auguste empire

Pour être le meilleur, il en devient le pire.

Lui qui devait fleurir comme l'arbre choisi,

Il n'est plus qu'un tronc vil au branchage noirci,

Que l'âge déracine et que le vice effeuille,

Dont les rameaux n'ont pas de fruit que Dieu recueille,

Où jamais sans péril nous ne nous appuyons,

Où la société greffe les passions!

Chute immense ! il ignore et nie, ô providence !

Tandis qu'autour de lui la création pense!

O honte. en proie aux sens dont le joug l'asservit,

L'homme végète auprès de la chose qui vit ! -

7 octobre 1837.

II

Comme je m'écriais ainsi, vous m'entendîtes ;

Et vous, dont l'âme brille en tout ce que vous dites,

Vous tournâtes alors vers moi paisiblement

Votre sourire triste, ineffable et calmant :

- L'humanité se lève. Elle chancelle encore,

Et, le front baigné d'ombre, elle va vers l'aurore

Tout homme sur la terre a deux faces, le bien

Et le mal. Blâmer tout, c'est ne comprendre rien.

Les âmes des humains d'or et de plomb sont faites.

L'esprit du sage est grave, et sur toutes les têtes

Ne jette pas sa foudre au hasard en éclats.

Pour le siècle où l'on vit - comme on y souffre, hélas ! -

On est toujours injuste, et tout y paraît crime.

Notre époque insultée a son coté sublime.

Vous l'avez dit vous-même, ô poëte irrité ! -

Dans votre chambre, asile illustre et respecté,

C'est ainsi que, sereine et simple, vous parlâtes.

Votre front, au reflet des damas écarlates,

Rayonnait, et pour moi, dans cet instant profond,

Votre regard levé fit un ciel du plafond.

L'accent de la raison, auguste et pacifique,

L'équité, la pitié, la bonté séraphique,

L'oubli des torts d'autrui, cet oubli vertueux

Qui rend à 1eur insu les fronts majestueux,

Donnaient à vos discours, pleins de clartés si belles,

La tranquille grandeur des choses naturelles,

Et par moments semblaient mêler à votre voix

Ce chant doux et voilé qu'on entend dans les bois.

III

Pourquoi devant mes yeux revenez-vous sans cesse,

O jours de mon enfance et de mon allégresse?

Qui donc toujours à vous rouvre en nos cœurs presque éteints,

O lumineuse fleur des souvenirs lointains?

Oh ! que j'étais heureux ! oh ! que j'étais candide !

En classe, un banc de chêne, usé, lustré, splendide,

Une table, un pupitre, un lourd encrier noir,

Une lampe, humble sœur de l'étoile du soir,

M'accueillaient gravement et doucement. Mon maître,

Comme je vous l'ai dit souvent, était un prêtre

A l'accent calme et bon, au regard réchauffant,

Naïf comme un savant, malin comme un enfant, .

Qui m'embrassait, disant, car un éloge excite :

- Quoiqu'il n'ait que neuf ans, il explique Tacite. -

Puis, prés d'Eugène, esprit qu'hélas ! Dieu submergea,

Je travaillais dans l'ombre, et je songeais déjà.

Tandis que j'écrivais, - sans peur, mais sans système,

Versant le barbarisme à grands flots sur le thème,

Inventant aux auteurs des sens inattendus,

Le dos courbé, le front touchant presque au Gradus, -

Je croyais, car toujours l'esprit de l'enfant veille,

Ouïr confusément, tout près de mon oreille,

Les mots grecs et latins, bavards et familiers,

Barbouillés d'encre, et gais comme des écoliers,

Chuchoter comme font les oiseaux dans une aire,

Entre les noirs feuillets du lourd dictionnaire.

Bruits plus doux que le bruit d'un essaim qui s'enfuit,

Souffles plus étouffés qu'un soupir de la nuit,

Qui faisaient par instants, sous les fermoirs de cuivre,

Frissonner vaguement les pages du vieux livre !

Le devoir fait, légers comme de jeunes daims,

Nous fuyions à travers les immenses jardins;

Eclatant à la fois en cent propos contraires.

Moi, d'un pas inégal je suivais mes grands frères ;

Et les astres sereins s'allumaient dans les cieux,

Et les mouches volaient dans l'air silencieux,

Et le doux rossignol, chantant dans l'ombre obscure,

Enseignait la musique à toute la nature,

Tandis qu'enfant jaseur aux gestes étourdis,

Jetant partout mes jeux ingénus et hardis

D'où jaillissait la joie en vives étincelles,

Je portais sous mon bras, noués par trois ficelles,

Horace et les festins, Virgile et les forêts,

Tout l'olympe, Thésée, Hercule, et toi, Cérès,

La cruelle Junon, Lerne et l'hydre enflammée,

Et le vaste lion de la roche Némée.

Mais, lorsque j'arrivais chez ma mère, souvent,

Grâce au hasard taquin qui joue avec l'enfant,

.J'avais de grands chagrins et de grandes colères.

Je ne retrouvais plus, prés des ifs séculaires,

Le beau petit jardin par moi-même arrangé.

Un gros chien en passant avait tout ravagé.

Ou quelqu'un dans ma chambre avait ouvert mes cages ;

Et mes oiseaux étaient partis pour les bocages,

Et, joyeux, s'en étaient allés de fleur en fleur

Chercher la liberté bien loin, - ou l'oiseleur.

Ciel ! alors j'accourais, rouge, éperdu, rapide,

Maudissant le grand chien, le jardinier stupide,

Et l'infâme oiseleur et son hideux lacet,

Furieux ! - D'un regard ma mère m'apaisait.

IV

Aujourd'hui, ce n'est plus pour une cage vide,

Pour des oiseaux jetés à l'oiseleur avide,

Pour un dogue aboyant lâché parmi des fleurs,

Que mon courroux s'émeut. Non, les petits malheurs

Exaspèrent l'enfant ; mais, comme en une église,

Dans les grandes douleurs l'homme se tranquillise,

Après l'ardent chagrin, au jour brûlant pareil,

Le repos vient au cœur comme aux yeux le sommeil.

De nos maux, chiffres noirs, la sagesse est la somme.

En l'éprouvant toujours, Dieu semble dire à l'homme :

- Fais passer ton esprit à travers le malheur;

Comme le grain du crible, il sortira meilleur. -

J'ai vécu, j'ai souffert, je juge et je m'apaise.

Ou si parfois encor la colère mauvaise

Fait pencher dans mon âme avec son doigt vainqueur

La balance où je pèse et le monde et mon cœur;

Si, n'ouvrant qu'un seul œil, je condamne et je blâme,

Avec quelques mots purs, vous, sainte et noble femme,

Vous ramenez ma voix qui s'irrite et s'aigrit

Au calme sur lequel j'ai posé mon esprit ;

Je sens sous vos rayons mes tempêtes se taire;

Et vous faites pour l'homme incliné, triste, austère,

Ce que faisait jadis pour l'enfant doux et beau

Ma mère, ce grand cœur qui dort dans le tombeau !

V

Ecoutez à présent : - Dans ma raison qui tremble,

Parfois l'une après l'autre et quelquefois ensemble,

Trois voix, trois grandes voix murmurent.

L'une dit :

" Courrouce-toi, poëte. Oui, l'enfer applaudit .

Tout ce que cette époque ébauche, crée ou tente.

Reste indigné. Ce siècle est une impure tente

Où l'homme appelle à lui, voyant le soir venu,

La volupté, la chair, le vice infâme et nu.

La vérité, qui fit jadis resplendir Rome,

Est toujours dans le ciel ; l'amour n'est plus dans l'homme.

Tout rayon jaillissant trouve tout œil fermé.

Oh ! ne repousse pas la muse au bras armé

Qui visitait jadis comme une austère amie

Ces deux sombres géants, Amos et Jérémiel !

Les hommes sont ingrats, méchants, menteurs, jaloux.

Le crime est dans plusieurs, la vanité dans tous ;

Car, selon le rameau dont ils ont bu la sève,

Ils tiennent, quelques-uns de Caïn, et tous d'Eve.

" Seigneur ! ta croix chancelle et le respect s'en va.

La prière décroît. Jéhova ! Jéhova !

On va parlant tout haut de toi-même en ton temple.

Le livre était la loi, le prêtre était l'exemple ;

Livre et prêtre sont morts. Et la foi maintenant,

Cette braise allumée à ton foyer tonnant,

Qui, marquant pour ton Christ ceux qu'il préfère aux autres,

Jadis purifiait la lèvre des apôtres,

N'est qu'un charbon éteint dont les petits enfants

Souillent ton mur avec des rires triomphants ! "

L'autre voix dit : " Pardonne ! aime ! Dieu qu'on révère,

Dieu pour l'homme indulgent ne sera point sévère.

Respecte la fourmi non moins que le lion.

Rêveur ! rien n'est petit dans la création.

De l'être universel l'atome se compose ;

Dieu vit un peu dans tout, et rien n'est peu de chose.

Cultive en toi l'amour, la pitié, les regrets.

Si le sort te contraint d'examiner de près

L'homme souvent frivole, aveugle et téméraire,

Tempère l'œil du juge avec les pleurs du frère.

Et que tout ici-bas, l'air, la fleur, le gazon ;

Le groupe heureux qui joue au seuil de ta maison ;