QUELQUES ÉCRIVAINS TRÈS CONNUS

PASSÉS À ORLÉANS

Rabelais, La Boétie, Scarron, La Fontaine, Voltaire, Robbé de Beauveset, Hugo, Proust

RABELAIS

On voudrait avoir la preuve que Rabelais est passé à Orléans vers l'année 1528. Il y aurait vu les Claude Framberge, les Gentien Hervet, François Daniel et Calvin, c'est-à-dire le groupe des élèves de Pierre de l'Estoille à l'Université orléanaise. Il aurait revu celui qui l'avait guidé dans ses premières études d'humaniste, le cordelier Pierre Amy, qui était réfugié depuis 1524 au couvent des Bénédictins de Saint-Mesmin.

En 1532, dans son Pantagruel, il fait quelques allusions à Orléans (ses murailles, ses jeux de paume, son vinaigre, sa collégiale Saint-Aignan), mais qui ne prouvent pas d'une manière décisive qu'il avait séjourné dans la ville et, encore moins, qu'il avait, comme son Pantagruel, suivi des cours à l'Université. Certes il avait repéré la grosse boule en haut du clocher de Sainte-Croix, certes il connaissait les deux îles de la Loire où allaient se distraire les étudiants, mais il pouvait connaître tout cela par ouï-dire.

Le premier passage du Pantagruel concernant Orléans est une charge contre l'Université orléanaise, peu exigeante envers ses étudiants plus portés sur le jeu de paume et sur les demoiselles que sur les études.

Partant de Bourges vint à Orléans et là trouva force rustres d'écoliers qui lui firent grand chère à sa venue. Et en peu de temps apprit avec eux à jouer à la paume si bien qu'il en était maître, car les étudiants du dit lieu en font bel exercice. Et le menaient quelquefois ès îles pour s'ébattre au jeu du poussavant. Et, au regard de se rompre fort la tête à étudier, il ne le faisait mie, de peur que la vue lui diminuât. Mêmement qu'un quidam des régents disait souvent en ses lectures qu'il n'y a chose si contraire à la vue comme est la maladie des yeux. Et quelque jour que l'on passa licencié en lois quelqu'un des écoliers de sa connaissance, qui de science n'en avait guères plus que sa portée, mais en récompense savait fort bien danser et jouer à la paume, il fit le blason et devise des licenciés en ladite Université disant: "Un esteuf en la braguette, en la main une raquette, une basse danse au talon, vous voilà passé coquillon".

C'est alors que Rabelais imagine que son Pantagruel rencontre à Orléans un écolier limousin qui, voulant imiter les étudiants parisiens, fait partie de ces "écumeurs de latin" que dénonçait déjà Geofroy Tory, de Bourges, dans l'Avis aux lecteurs de son Champ Fleury (1529) : "Je voudrais qu'il plût à Dieu me donner la grâce que je pusse tant faire par mes paroles et requêtes que je pusse persuader à d'aucuns que s'ils ne voulaient faire honneur à notre langue française, au moins qu'ils ne la corrompissent point. Quand écumeurs de latin disent "Despumons la verbocination latiale et transfretons la Sequane au dilucule et crepuscule, puis déambulons par les quadrivies et platées de Lutèce et comme verisimiles amorabundes captivons la benivolence de l'omnigene et omniforme sexe feminin", me semble qu'ils ne se moquent seulement de leurs semblables, mais de leur même personne." Rabelais s'est amusé à reprendre l'exemple donné par Tory et à le développer (mais la satire vise plus les étudiants parisiens que les étudiants orléanais).

Quelque jour que Pantagruel se promenait après souper avec ses compagnons par la porte dont l'on va à Paris, il rencontra un écolier tout joliet qui venait par icelui chemin et, après qu'ils se furent salués, lui demanda: "Mon ami, d'où viens-tu à cette heure?" L'écolier lui répondit: "De l'alme, inclyte et célèbre académie que l'on vocite Lutèce. – Qu'est-ce à dire? dit Pantagruel à un de ses gens. – C'est, répondit il, de Paris. – Tu viens donc de Paris, dit-il. Et à quoi passez-vous le temps, vous autres messieurs étudiants au dit Paris ?" Répondit l'écolier: "Nous transfretons la Sequanne au dilucule et crepuscule, nous déambulons par les compites et quadriviers de l'urbe, nous despumons la verbocination Latiale et comme verisimiles amorabonds, captons la benevolence de l'omnijuge omniforme et omnigene sexe feminin. […]"

Rabelais propose ensuite une explication toute personnelle de l'origine du vinaigre orléanais :

Après que Pantagruel eut fort bien étudié en Orléans, il délibéra visiter la grande université de Paris; mais, devant que partir, il fut averti qu'une grosse et énorme cloche était à Saint-Aignan dudit Orléans en terre passés deux cent quatorze ans, car elle était tant grosse que par engin aucun ne la pouvait-on mettre seulement hors terre, combien que l'on y eut appliqué tous les moyens que mettent Vitruvius De architectura, Albertus De re edificatoria, Euclides, Theon, Archimedes et Hero De ingeniis, car tout n'y servit de rien. Dont volontiers encliné à l'humble requête des citoyens et habitants de ladite ville, délibéra la porter au clocher à ce destiné. Et de fait vint au lieu où elle était et la leva de terre avec le petit doigt aussi facilement que feriez une sonnette d'épervier. Et, devant que la porter au clocher, Pantagruel en voulut donner une aubade par la ville et la faire sonner par toutes les rues en la portant en sa main, dont tout le monde se réjouit fort. Mais il en advint un inconvénient bien grand, car, la portant ainsi et la faisant sonner par les rues, tout le bon vin d'Orléans tourna et se gâta. De quoi le monde ne s'avisa que la nuit ensuivant, car un chacun se sentit tant altéré d'avoir bu de ces vins tournés qu'ils ne faisaient que cracher aussi blanc comme coton de Malte, disant: "Nous avons du Pantagruel, et avons les gorges salées". [Pantagruel, chap. V et VI]

**

On trouve la preuve d'un séjour de Rabelais tout près d'Orléans quatorze ans plus tard. En 1542, il visita, à Saint-Ay, son ami Étienne Laurens (ou Lorens), "écuyer, homme d'armes de la compagnie de Guillaume du Bellay, seigneur de Langey et capitaine du chastel de Turin", qui était propriétaire de la terre de Saint-Ay depuis le 6 mars 1528.

C'est de là que, le 1er mars 1542, Rabelais envoya une lettre plaisante à Antoine Hullot pour l'inviter à venir lui aussi passer quelque temps dans ce séjour où il pourrait goûter aux succulents poissons de Loire et aux bons vins du coteau.

[…] Monsieur, vous soyez le très bien revenu des noces, de la fête, de Paris. Si la vertu de Dieu vous inspirait de transporter votre Paternité jusqu'en cet ermitage, vous nous en raconteriez de belles. Ausi vous donnerait le seigneur du lieu certaines espèces de poissons carpionnés, lesquels se tirent par les cheveux. Or vous le ferez, non quand il vous plaira, mais quand le vouloir vous y apportera de celui grand, bon, piteux Dieu, lequel ne créa oncque le carême, mais bien les salades, harengs, merlus, carpes, brochets, dars, ombrines, ablettes, rippes etc, item les bons vins, singulièrement celui de veteri jure enucleando, lequel on garde ici à votre venue comme un saint Graal et une seconde, voire quinte essence. Ergo veni, Domine, et noli tardare, sans vous incommoder ni distraire de vos affaires plus urgentes.

Monsieur, après m'être de tout mon coeur recommandé à votre bonne grâce,je prierai Notre-Seigneur vous conserver en parfaite santé. De Saint-Ay ce premier jour de mars 1542. Votre humble architriclin, serviteur et ami, François Rabelais, médecin.

Monsieur l'élu Pailleron trouvera ici mes humbles recommandations à sa bonne grâce, aussi à Madame l'élue, et à monsieur le bailli Daniel, et à tous vos aultres bons amis et à vous. Je prierai Monsieur le Scelleur me envoyer le Platon lequel il m'avait prêté ; je lui renverrai bientôt.

À Monsieur le bailli, du bailli des baillis, Monsieur maître Antoine Hullot, seigneur de la Cour Compain en chrétienté. À Orléans.

Cette lettre prouve non seulement que Rabelais était à Orléans en 1542, mais aussi qu'il connaissait bien plusieurs Orléanais importants:

– Antoine Hullot, "seigneur de la Court-Compin, en chrestienté", était licencié en lois, avocat à Orléans et même, de 1534 à 1537, avocat pensionnaire de la "communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire" et, à ce titre, il touchait cent sols tournois par an. En 1539-1540, il était un des douze procureurs et échevins de la ville d'Orléans et, en 1544-1546, un des six notables chargés de désigner les échevins. Il possédait la Cour-Compain, paroisse de Chécy, aujourd'hui château de la Cour. Bailli du chancelier, c'est-à-dire du chef suprême de la magistrature et de tous les baillis du royaume, c'est à ce titre que Rabelais a pu l'appeler plaisamment un "bailli du bailli des baillis". Le nom d'Antoine Hullot se retrouve sur la liste des Orlénais condamnés en 1562 par le Parlement à être pendus en place de Grève. Lui aussi, comme un grand nombre d'humanistes adeptes du libre examen, s'était donc converti au protestantisme

– Jean Pailleron est nommé "esleuz sur le fait des aydes et tailles en l'ellection d'Orléans" sur le rôle de la taille pour l'année 1536 en l'élection d'Orléans. Il est encore qualifié de "esleü pour le Roy notre sire à Orléans" dans un acte du 21 avril 1545 (1546 n.s.).

– Le bailli Daniel c'est François Daniel, un ami de Calvin. Licencié en lois et avocat, il fut bailli de Saint-Laurent-des-Orgerils-lez-Orléans après son mariage, le 25 mai 1533. À cette date, son beau-père Jean Mairat s'était démis en sa faveur des fonctions de bailli du prieuré de Saint-Laurent. En 1543, peu après la visite de Rabelais à Saint-Ay, François Daniel demeurait à Orléans avec sa mère, veuve de maître Pierre Daniel, "paroisse de Saint-Pierre-Empont, rue de l'Ormerie, du costé de la rivière".

– Claude Framberge , en 1542, est dit sur un acte de baptême, "sceleur du très révérend père en Dieu… evesque d'Orléans" ; il portera encore ce titre dans un acte de 1559. Le "scelleur" était un officier ecclésiastique dont la fonction consistait à percevoir des deniers et droits divers provenant du sceau épiscopal. Ce Claude Framberge, chanoine de la cathédrale Saint-Croix d'Orléans, a été successivement scelleur des évêques Antoine Sanguin et Jean de Morvilliers. Il fut également l'ami de Gentien Hervet, de François Daniel et de Calvin ; il suivit avec eux les cours de Pierre de l'Estoille. Ainsi en rapport avec les hellénistes d'Orléans, il n'est pas étonnant qu'il est eut un Platon entre les mains, même s'il n'était pas helléniste lui-même.

– Pour les "aultres bons amis" auxquels Rabelais fait allusion dans sa lettre, ce sont sans doute les amis de François Daniel, c'est-à-dire Gentien Hervet, Nicolas Duchemin, Viart, Bourdineau, Vaillant de Guélis, Truchon, etc.

**

Du château d'Étienne Lorens il ne restait en 1881 qu'un pan de mur soutenu par des contreforts et percé d'ouvertures du XVe siècle. Cette demeure s'élevait sur un coteau planté de vignobles. Au bas coulait une source.

Un site "fontaine de Rabelais" a été aménagé, avec un plaque portant cette inscription : "Selon la tradition Rabelais (1483-1553) a écrit ici le Tiers-Livre de Pantagruel !

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE

C'est un étudiant de l'Université d'Orléans qui, vers l'année 1550, composa un Discours sur la servitude volontaire, dans lequel était dénoncée toute forme d'oppression exercée sur le peuple, lequel acceptait trop facilement cet état de servitude.

Il s'agissait d'Étienne de La Boétie, né en 1530 à Sarlat en Périgord, qui, après des études à Orléans, obtint le grade de licencié en droit civil en 1553. C'est lui qui devint plus tard ami de Montaigne (« parce que c'était lui, parce que c'était moi »).

Le texte de son discours (sous le titre de Contr'un) circula très tôt et fut même partiellement imprimé en latin et en français. Montaigne en eut bien sûr connaissance et, après la mort de son ami (en 1563) il eut l'intention de le publier ; mais il renonça, à cause du contexte politique (« le grossier et pesant air d'une si malplaisante saison »).

Certes La Boétie ne prenait ses exemples que dans l'Antiquité (L. Delaruelle l'a montré dans un article de la Revue d'Histoire Littéraire de la France, année 1910). Mais ses lecteurs devaient inévitablement penser aux diverses oppressions, fiscales, politiques, religieuses, auxquelles était soumis le peuple de France. Certes le texte n'appelait pas à l'insurrection, mais celle-ci était la conclusion logique des idées développées. D'ailleurs le Parlement de Bordeaux l'avait compris et il condamna le Discours aux flammes (le texte avait été imprimé en 1578 dans le tome III des Mémoires de l'état de la France sous Charles IX).

Alors que les fils d'Henri II et de Catherine de Médicis imposaient leur autorité à une France divisée, les protestants, depuis 1574, se servaient du Contr'un pour dénoncer l'oppression dont ils étaient victimes. Alors Montaigne renonça à la publier dans ses Essais et il tenta prudemment de minimiser l'importance de l'écrit de son ancien ami en prétendant que La Boétie avait écrit ce texte à 18 ans ; et même, dans les ajouts de l'Exemplaire de Bordeaux, il remplaça 18 par 16, présentant ainsi le texte comme l'oeuvre non pas d'un étudiant de l'Université d'Orléans, mais d'un jeune garçon qui ne mesurait pas la portée de ce qu'il écrivait. « Ce sujet fut traité par lui en son enfance, par manière d'exercitation seulement […] Je ne fais nul doute qu'il ne crût ce qu'il écrivait. Il avait une autre maxime souverainement empreinte en son âme d'obéir et de se soumettre très religieusement aux lois sous lesquelles il était né. » La postérité voulut bien croire Montaigne : dans Tallemant des Réaux (t. I, p. 395) on parle d'une « amplification de collège »; et Sainte-Beuve répéta que ce n'était qu'« un chef-d'oeuvre de seconde année de Rhétorique ».

Il est toutefois difficile d'admettre qu'en écrivant ce texte, La Boétie n'ait pas pensé à l'oppression fiscale qui était telle en France qu'elle étonnait les étrangers. En 1546, l'ambassadeur vénitien Marino Cavalli écrivait : « Les Français ont entièrement remis leur liberté et leur volonté aux mains de leur roi. Il lui suffit de dire: Je veux telle ou telle somme, j'ordonne, je consens, et l'exécution est aussi prompte que si c'était la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement. La chose est allée si loin que quelques-uns des Français mêmes, qui voient plus clair que les autres, disent : Nos rois s'appelaient jadis Reges Francorum; à présent on peut les appeler Reges Servorum. On paye au roi tout ce qu'il demande; puis tout ce qui reste est encore à sa merci (Relations des ambassadeurs vénitiens, I, 273). Et puis La Boétie avait 18 ans lorsqu'en Guyenne, Saintonge et Angoumois, l'imposition de la gabelle avait suscité une révolte qui fut durement réprimée par Henri II, les révoltés ayant finalement accepté de perdre leurs libertés et étant rentrés dans le rang. Enfin il est difficile de croire que le Contr'un a été écrit dès 1546, voire en 1548, alors que La Boétie y parle de Ronsard, de Baïf, de Du Bellay, qui n'ont guère été connus qu'à partir de 1550-1552. Montaigne aurait donc, par prudence, falsifié la vérité : c'est bien pendant son séjour à Orléans que La Boétie aurait mis au point son texte.

C'est ce que pense Paul Bonnefon, l'éditeur en 1892 des Œuvres complètes d'Estienne de La Boétie, (p. XLV et suiv.) :

N'est-il pas permis de croire que le Contr'un fut composé à Orléans, par La Boétie, sinon encore mûri par l'étude, moins adolescent pourtant qu'on ne l'a cru jusqu'ici ? Cette explication serait à plusieurs égards bien vraisemblable. Le milieu dans lequel vivait alors La Boétie, ses fréquentations, ses travaux expliqueraient, dans une certaine mesure, de semblables aspirations. L'Université d'Orléans était un centre de libre discussion, et les maîtres qui y enseignaient ne s'effrayaient point des hardiesses de la raison. L'un d'entre eux surtout, Anne Du Bourg, se passionnait aisément pour les généreuses conceptions. […] Est-il téméraire de chercher dans le Contr'un I'influence de Du Bourg, agité en tous sens par le besoin d'innovations et de progrès, encore catholique, mais incertain, ébranlé sans doute dans sa foi ? Devrait-on voir dans la prose entraînante de La Boétie l'écho prolongé jusqu'à nous de l'enseignement d'Anne Du Bourg ? […]

D'autres considérations semblent encore venir ébranler le témoignage de Montaigne et confirmer l'hypothèse de la rédaction à Orléans. Il paraît particulièrement difficile qu'un tout jeune homme puisse ainsi façonner à son usage une langue sobre, expressive, bien personnelle, surtout si l'on admet, comme il le faudrait supposer, qu'il n'écrivait pas dans un centre intellectuel de premier ordre. […] Au contraire, écrit à Orléans, c'est-à-dire au moment où la Pléiade commence à poindre, où les tentatives de rénovation littéraire s'agitent déjà un peu confusément, composé dans ce milieu voué par excellence aux libres controverses et aux entretiens érudits, le Contr'un germe à son heure, dans un sol bien préparé à son éclosion. […]

Replacer, de la sorte, le Contr'un dans le milieu qui l'inspira probablement pourrait contribuer, en outre, à expliquer I'application qui en fut postérieurement faite. Prédisposée entre toutes les villes de France à bien accueillir la réforme religieuse, Orléans en devint rapidement un des plus ardents foyers. Quelques-uns de ceux qui avaient été les compagnons de La Boétie sur les bancs de l'école en furent plus tard les principaux adeptes, et, dans ce nombre, il faut compter Lambert Daneau. Uni dans sa jeunesse avec La Boétie, dont il partageait les goûts studieux et les travaux intelligents, Daneau fut entraîné au calvinisme par la constance et par l'exemple de son maître, Anne Du Bourg, dont il semble avoir été I'élève favori. L'un et l'autre, Daneau et La Boétie, se communiquaient alors leurs projets comme ils échangeaient leurs pensées, et Daneau fut sans nul doute le confident des premiers essais de La Boétie. C'est lui assurément qui eut la primeur du Contr'un, si elle n'avait pas été réservée au maître qui les guidait tous les deux.

Le Discours sur la servitude volontaire serait donc né à l'Université d'Orléans, La Boétie ayant pu être influencé par son professeur Anne du Bourg, qui ne cachait guère ses sympathies pour le calvinisme, qui osera écrire : « Qui a fait roi notre prince? Vous, rois de maintenant, pensez-vous échapper à la fureur de Dieu en ne révérant pas sa parole? » et qui devait finir pendu et brûlé en 1559.

Le Discours aura une influence certaine à partir du XVIIIe siècle. Rouseau en parle dans Le Contrat social ; Marat s'en inspire pour rédiger Les Chaînes de l'esclavage. Plus tard Michelet le qualifiera de « Bible républicaine du temps » et Edme Champion «un des plus violents appels à l'insurrection que le monde ait jamais entendus». C'était avoir mal lu le texte.

La Boétie dit ne pas comprendre comment le peuple, qui est une multitude, peut oublier qu'il est fort devant un homme qui est faible, puisqu'il est seul ; il ne comprend pas non plus comment le peuple puisse s'être accoutumé à la servitude dans laquelle il est tombé. Mais La Boétie ne parle ni de chasser le tyran par une révolution, ni de l'assassiner. Il pense, naïvement, qu'il suffit que le peuple cesse de vouloir être esclave pour qu'il retrouve sa liberté ! « Soyez résolus à ne servir plus et vous voilà libres. Je ne veux pas pas vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé la base, de son poids même fondre en bas et se rompre. »

Le jeune étudiant d'Orléans (il n'avait guère plus de vingt ans) avait voulu surtout montrer, en rédigeant ce texte, qu'il connaissait les bons auteurs de l'Antiquité et il s'était bien gardé de faire des rapprochements qui étaient fort dangereux dans cette époque d'intolérance. Mais son Contr"un fut vite utilisé et actualisé par ceux qui rêvaient d'une société moins oppressive.

SCARRON

Né en 1610, Paul Scarron aimait surtout le plaisir et c'est pour s'assurer des revenus qu'il devint abbé en 1629 et obtint un canonicat en 1636. En 1632, il alla au Mans comme domestique de l'évêque Charles de Beaumanoir-Lavardin

En 1635 il alla à Rome avec l'évêque du Mans Charles de Beaumanoir-Lavardin et il y passa quelques mois. À cette époque, l'tinéraire le plus utilisé vers l'Italie passait par Orléans et la Loire.

En 1638, Scarron ressentit la premiers symptômes d'une "panarthrite engaînante" (on dit que, le jour du Carnaval, enduit de miel et de plumes, il se baigna dans les eaux froides de l'Huisne). En 1641, il quitta Le Mans pour Paris où il fut soigné par le docteur La Mesnardière.

En 1641 et 1642, il alla prendre les eaux à Bourbon-l'Archambault, mais sans succès. Cela l'amena sans doute à passer par le port d'Orléans sur la Loire.

Son père, exilé par Richelieu, résidant dans sa métairie des Fougerets, près d'Amboise, Scarron alla le voir plusieurs fois depuis Paris, ce qui l'amenait encore à passer par Orléans.

Définitivement paralysé, dans les années suivantes il composa le Roman Comique, dont la première partie fut éditée en 1651.

En 1652, il il épousa une orpheline sans fortune âgée de seize ans et demi, Françoise d'Aubigné, petite-fille d'Agrippa d'Aubigné (qui, selon ses dires, lui apporta "deux grands yeux fort mutins, un très beau corsage, une paire de belles mains, et beaucoup d'esprit"). C'est la future Madame de Maintenon.

*

Un épisode du Roman Comique sur les quais de la Loire

Le comédien Destin a connu, à Rome, la belle Léonore de la Boissière. Il l'a sauvée au péril de sa vie, puis il l'a suivie par Lyon, Roanne et Nevers, où sa mère, Mlle de la Boissière est tombée malade. Ensuite tous trois vont continuer jusqu'à Paris en descendant d'abord la Loire, depuis Nevers, dans une cabane, un bateau à fond plat et couvert.

A Orléans, il vont loger au nord de la ville, aux Empereurs. Puis ils prendront une voiture pour aller jusqu'à Paris.

Pour écrire cet épisode, Scarron se souvient sans doute de ce qu'il a vu lui-même lorsqu'il embarquait ou débarquait sur le port d'Orléans, où les porteurs (les "faquins") s'amusaient aux dépens de voyageurs.

Le port d'Orléans

Je vendis mon cheval et, aussitôt que la malade fut assez forte, nous prîmes une cabane et baissâmes jusqu'à Orléans. Durant le temps que nous fûmes sur l'eau, je jouis de la conversation de Léonore sans qu'une si grande félicité fut troublée par sa mère. […]

Nous arrivâmes à Orléans,

où notre entrée fut si plaisante que je vous en veux

apprendre les particularités. Un tas de faquins, qui

attendent sur le port ceux qui viennent par eau pour porter leurs hardes, se jetèrent à la foule dans notre cabane.

Ils se présentèrent plus de trente à se charger de deux ou trois petits paquets que le moins fort d'entre eux eût

pu porter sous ses bras. Si j'eusse été seul, je n'eusse

pas peut-être été assez sage pour ne m'emporter point

contre ces insolents. Huit d'entre eux saisirent une petite

cassette qui ne pesait pas vingt livres et, ayant fait semblant d'avoir bien de la peine à la lever de terre, enfin

ils la haussèrent au milieu d'eux par-dessus leurs têtes,

chacun ne la soutenant que du bout du doigt. Toute

la canaille qui était sur le port se mit à rire et nous

fûmes contraints d'en faire autant. J'étais pourtant

tout rouge de honte d'avoir à traverser toute une ville

avec tant d'appareil, car le reste de nos hardes, qu'un

seul homme pouvait porter, en occupa une vingtaine

et mes seuls pistolets furent portés par quatre hommes.

Nous entrâmes dans la ville dans l'ordre que je vais

vous dire. Huit grands pendards ivres, ou qui le

devaient être, portaient au milieu d'eux une petite cassette, comme je vous ai déjà dit. Mes pistolets suivaient l'un après l'autre, chacun porté par deux hommes.

Mademoiselle de la Boissière, qui enrageait aussi bien

que moi allait immédiatement après : elle était assise

dans une grande chaise de paille soutenue sur deux

grands bâtons de batelier et portée par quatre hommes

qui se relayaient les uns les autres et qui lui disaient

cent sottises en la portant. Le reste de nos hardes suivait,

qui était composé d'une petite valise et d'un paquet

couvert de toile, que sept ou huit de ces coquins se

jetaient l'un à l'autre durant le chemin, comme quand

on joue au pot cassé. Je conduisais la queue du triomphe,

tenant Léonore par la main, qui riait si fort qu'il fallait

malgré moi que je prisse plaisir à cette friponnerie.

Durant notre marche, les passants s'arrêtaient dans les

rues pour nous considérer et le bruit que l'on y faisait

à cause de nous attirait tout le monde aux fenêtres.

Enfin nous arrivâmes au faubourg qui est du côté

de Paris, suivis de force canaille et nous logeâmes à

l'enseigne des Empereurs. Je fis entrer mes dames dans

une sale basse et menaçai ensuite ces coquins si sérieusement qu'ils furent trop aises de recevoir fort peu de

chose que je leur donnai, l'hôte et l'hôtesse les ayant

querellés. Mademoiselle de la Boissière, que la joie

de n'être plus sans argent avait guérie plutôt qu'autre

chose, se trouva assez forte pour aller en carrosse. Nous arrêtâmes trois places dans celui qui partaient le lendemain et, en deux jours, nous arrivâmes heureusement à Paris.

En descendant de la maison des coches, je fis connaissance avec la Rancune, qui était venu d'Orléans aussi bien que nous, dans un coche qui accompagna notre carosse.

Scarron, Roman comique, I, XVIII, Pléiade p. 633

LA FONTAINE

Jean de La Fontaine était le fils du maître des Eaux et Forêts et capitaine des chasses du duché de Château-Thierry. Il avait d'abord pensé se faire prêtre, puis avocat. En réalité il préférait fréquenter à Paris les sociétés précieuses et libertines. En 1647, son père lui avait organisé un mariage avec une fillette de 14 ans, Marie Héricart. En fait, il se désintéressa de cette Marie, qui lui fut vite infidèle (mais, dit Tallemant des Réaux, "il ne s'en tourmente point. On lui dit : mais un tel cajole votre femme – Ma foi ! répond-il, qu'il fasse ce qu'il pourra; je ne m'en soucie point. Il s'en lassera comme j'ai fait"). Elle lui donnera pourtant un fils après cinq années de mariage.

En 1652, il acquit la charge de maître particulier triennal des eaux et des forêts du duché de Château-Thierry. En fait il se consacra entièrement à sa carrière de poète. En 1658, lui et sa femme ont demandé la séparation de biens. Il entra alors au service de Fouquet, surintendant des Finances. Fidèle en amitié, La Fontaine écrit en faveur de son protecteur en 1662, une Ode au Roi puis une Élégie aux nymphes de Vaux. Cela lui valut peut-être l'attention malveillante du gouvernement royal, qui, après l'arrestation de Fouquet, lui aurait fortement suggéré l'idée d'accompagner l'oncle de sa femme, un certain Jannart, dans son exil à Limoges, où Madame Fouquet se trouvait en résidence surveillée.

La Fontaine tira de ce déplacement une Relation d'un voyage de Paris en Limousin : il s'agit d'un récit de voyage sous forme de lettres en vers et en prose adressées celle qui son épouse depuis 16 ans.

La deuxième de ces lettres raconte comment s'est passé son bref passage à Orléans.

Ces aventures nous divertirent de telle sorte que nous entrâmes dans Orléans sans nous en être presque aperçus: il semblait même que le soleil se fût amusé à les entendre aussi bien que nous, car, quoique nous eussions fait vingt lieues, il n'était pas encore au bout de sa traite. Bien davantage, soit que la Barigny (*) fût cette soirée à la promenade, soit qu'il dût se coucher au sein de quelque rivière charmante comme la Loire, il tellement paré que M. Châteauneuf et moi nous l'allâmes regarder de dessus le pont.

Par même moyen, je vis la Pucelle (*), mais, ma foi, sans plaisir: je ne lui trouvai ni l'air, ni la taille, ni le visage d'une Amazone; l'infante Gradafillée (*) en vaut dix comme elle; et, si ce n'était que Chapelain est son chroniqueur (*), je ne sais si j'en ferais mention. Je la regardai, pour l'amour de lui, plus longtemps que je n'aurais fait. Elle est à genoux devant une croix, et le roi Charles en même posture vis-à-vis d'elle, le tout fort chétif et de petite apparence. C'est un monument qui se sent de la pauvreté de son siècle.

Un premier monument à Jeanne d'Arc avait été érigé sur le pont en 1502.

Très abîmé par les huguenots en 1562, il fut reconstitué tant bien que mal après 1570.

Cette gravure de Léonard Gaultier en 1613 en donne une idée à peu près exacte. C'est celui qu'a vu La Fontaine.

Le monument fut ensuite démonté en 1745 et reconstruit à l'intérieur de la ville.

En 1792, les statues ont été fondues pour en faire des canons.

Le pont d'Orléans ne me parut pas non plus d'une largeur ni d'une majesté proportionnée à la noblesse de son emploi et à la place qu'il occupe dans l'Univers.

Ce n'est pas petite gloire

Que d'être pont sur la Loire.

On voit à ses pieds rouler

La plus belle des rivières

Que de ses vastes carrières

Phébus regarde couler.

Le pont d'Orléans en 1690

Elle est près de trois fois aussi large à Orléans que la Seine l'est à Paris. L'horizon, très beau de tous les côtés, est borné comme il le doit être. Si bien que cette rivière étant basse à proportion, ses eaux fort claires, son cours sans replis, on dirait que c'est un canal. De chaque côté du pont on voit continuellement des barques qui vont à voiles: les unes montent, les autres descendent; et comme le bord n'est pas si grand qu'à Paris, rien n'empêche qu'on ne les distingue toutes: on les compte, on remarque en quelle distance elles sont les unes des autres; c'est ce qui fait une de ses beautés: en effet, ce serait dommage qu'une eau si pure fût entièrement couverte par des bateaux. Les voiles de ceux-ci sont fort amples: cela leur donne une majesté de navires, et je m'imaginai voir le port de Constantinople en petit.

D'ailleurs Orléans, à le regarder de la Sologne, est d'un bel aspect. Comme la ville va en montant, on la découvre quasi tout entière. Le mail et les autres arbres qu'on a plantés en beaucoup d'endroits le long du rempart font qu'elle paraît à demi fermée de murailles vertes; et, à mon avis, cela lui sied bien. De la particulariser en dedans, je vous ennuierais: c'en est déjà trop pour vous de cette matière. Vous saurez pourtant que le quartier par où nous descendîmes au pont est fort laid, le reste assez beau: des rues spacieuses, nettes, agréables, et qui sentent leur bonne ville. Je n'eus pas assez de temps pour voir le rempart, mais je m'en suis laissé dire beaucoup de bien, ainsi que de l'église Sainte-Croix. Enfin notre compagnie, qui s'était dispersée de tous les côtés, revint satisfaite. L'un parla d'une chose, l'autre d'une autre. L'heure du souper venue, chevaliers et dames se furent seoir à leurs tables assez mal servies, puis se mirent au lit incontinent, comme on peut penser.

————

(*) Dans la lettre précédente, La Fontaine demande s'il y a des belles personnes à Poitiers. On lui signale la fille d'un tailleur, appelée Barigny : "C'était une claire brune, de belle taille, la gorge admirable, de l'embonpoint ce qu'il en fallait, tous les traits du visage bien faits, les yeux beaux: si bien qu'à tout prendre il y avait peu de choses à souhaiter, car rien, c'est trop dire. Enfin non seulement les astres de la province, mais ceux de la Cour, lui devaient céder, jusque-là dans un bal ou était le roi, dès que la Barigny fut entrée, elle effaça ce qu'il y avait de brillant : les plus grands soleils ne parurent auprès que de simples étoiles."

(*) La Pucelle : le monument en hommage à Jeanne d'Arc.

(*) Gratafillée : géante, héroïne du cycle de l'Amadis de Gaule.

(*) Chapelain : Jeanne d'Arc est devenue une figure littéraire à travers La Pucelle ou la France délivrée que Jean Chapelain (1656).

VOLTAIRE

Voltaire, vers l'âge de 25 ans, avait fait plusieurs séjours dans la région de la Loire, particulièrement dans les châteaux de Sully et du Bruel. Et il ne manqua pas de venir à Orléans, au château de la Source, où résidait lord Bolingbroke. Ce fut au début de décembre 1722.

|

|

Après avoir mené une jeunesse dissipée, Lord Bolingbroke, né en 1678, apparenté aux plus nobles familles d'Angleterre, fut nommé en 1700 membre de la Chambre des communes. Il se déclara alors pour les tories, quoique toute sa famille fût whig. Il attira l'attention du roi Guillaume III d'Angleterre, puis de la reine Anne Stuart et fut nommé secrétaire d'État en 1704. Renversé en 1708, il revint au pouvoir deux ans après, fut chargé du ministère des Affaires étrangères et conclut le traité d'Utrecht (1713).

Bien que fait pair avec le titre de vicomte Bolingbroke, il perdit tout son crédit à la mort de la reine Anne (1714) et fut même proscrit par le Parlement et dépouillé de tous ses biens. Il se réfugia alors en France où, en 1719, il épousa en deuxièmes noces Marie Claire Deschamps de Marcilly, marquise de Villette, nièce par alliance de Mme de Maintenon et ancienne élève de Saint-Cyr.

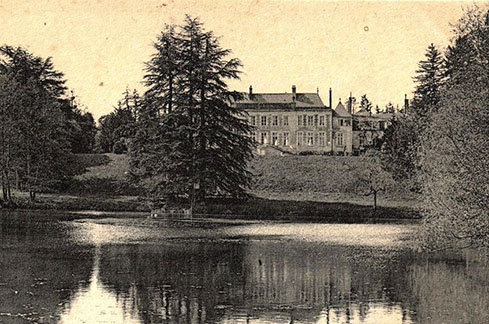

En 1720, il loua le domaine et le château de La Source. Ce domaine, acheté en 1712 par Catherine Guyaumont de Montfermeil, lui fut loué par bail à vie, le 13 décembre 1720, pour la somme de 2500 livres par an, à charge au bailleur de dépenser 10.000 livres pour améliorer le confort de la demeure.

Sur une stèle placée dans le parc, il fit inscrire : « Hic mihi vivam quod superest aut exilii aut aevi » (c'est ici que je vivrai ce qui me reste d'exil ou de vie).

C'est là qu'il eut la visite de Voltaire, en décembre 1722. Celui-ci, parti du Bruel, allait vers Ussé; il passa moins de 48 heures au château. Il fut frappé par son hôte qui possédait « toute l'érudition de son pays et toute la politesse du nôtre ». Et il fut intéressé par ce que Mme de Villette lui raconta sur sa tante, alors qu'il avait en propjet d'écrire un Siècle de Louis XIV. Il leur donna lecture de quelques passages de son poème La Ligue à la gloire d'Henri IV (intitulé plus tard La Henriade); bien sûr on lui en fit maints compliments

En 1725, Bolingbroke quitta La Source, George Ier ayant mis fin à son bannissement, sans toutefois lui restituer ses droits politiques. Pendant dix ans, il fut par ses écrits le plus redoutable antagoniste du Premier ministre Robert Walpole.

Contraint à un second exil, entre 1735 et 1744, il ne put retrouver son domaine de La Source, qui avait été vendu au Receveur Général des Finances Simon Boutin. Il alla en Touraine, à Chanteloup, puis loua le château d'Argeville à Vernou-la-Celle-sur-Seine, à l'est de Fontainebleau.

Le domaine de La Source avait séduit Bolingbroke autant par sa demeure "entre le château et la maison bourgeoise" que par son site qui lui inspirait déjà de nombreux projets : "C'est une retraite où la nature a beaucoup fait et où je m'amuserai à la seconder par l'art, si je reste en France".

Il écrit à des amis :

— "J'ai dans mon bois la source la plus belle et la plus claire qui soit peut-être en Europe; elle forme avant de sortir du parc une rivière plus belle que celles qui coulent dans les Grecs et les Romains".

— "Je bâtis et j'embellis cette petite maison. C'est là que je vois, comme du port, des revers qui ne me touchent plus et les jeux insolents de la fortune. C'est ici que, sans désirer la mort ni la craindre, je jouis avec décence de mon loisir, du repos assuré que produit l'étude, des délices les plus innocentes et de l'inébranlable tranquillité d'une âme qui sent tout son bonheur. C'est ici que je vivrai pour moi tout ce qui me reste d'exil ou de vie."

Durant les années qu'il passa à La Source, lord Bolingbroke vécut en philosophe. Comme l'écrira plus tard un de ses éditeurs: "Il s'était choisi près d'Orléans une habitation enchantée où il passait des jours heureux dans les bras de la Philosophie, des Muses et des plaisirs. Ce fut dans le cours de cette vie privée qu'il composa ces divers ouvrages dont la réputation est si solidement établie: métaphysique, histoire, politique, littérature, tout fut de son ressort."

Essayant de convaincre son ami Jonathan Swift de venir le rejoindre, Bolingbroke lui décrit ainsi ce qu'il appelle "le petit cercle" de La Source : "Vous rencontrerez ici des gens qui mènent une vie assez singulière pour ranimer vos humeurs; si près du monde que vous en aurez tous les avantages, assez loin pour en éviter les inconvénients; ne manquant de rien de ce qui contribue à l'agrément et à la félicité de l'existence, ne s'embarrassant de rien de ce qui la complique".

De toute l'Europe, les visiteurs affluèrent et il fut de bon ton de venir disserter de lettres et de philosophie dans cette "Académie de La Source" animée par Bolingbroke. Pendant quatre ou cinq ans, le domaine de La Source fut un des lieux où la philosophie du XVIIIe siècle s'élabora en ce qu'elle devait avoir de plus caractéristique: théisme, rationalisme, tolérance, lutte contre le fanatisme, refus de la théologie et du christianisme traditionnel, théorie de la monarchie éclairée, rénovation de l'histoire.

On comprend pourquoi Voltaire, qui faisait de fréquents séjours dans la région, particulièrement dans les châteaux de Sully et du Bruel, ne manqua pas de venir à La Source. Il savait que la pensée audacieuse de l'exilé anglais était en parfaite harmonie avec ses propres idées. Le 1er décembre, il écrit à son ami Thiériot: "Je pars du Bruel, vais passer un jour à la Source chez milord Bollimbrock, et de là à Ussé en poste".

Dès que Voltaire arriva, Bolingbroke lui fit visiter son domaine, dont il était fier ;

– la source du Loiret, que son hôte lui présenta comme "la source la plus belle et la plus claire qui soit peut-être en Europe, formant, avant de sortir du parc, une rivière plus belle que celles qui coulent dans les Grecs et les Romains";

– la glacière qu'il avait fait construire dans le parc;

– le château du XVIIe siècle qu'il avait "embelli" et sur les murs duquel il avait fait graver des devises latines suggérées son ami le poète Pope, par exemple "Nil admirari" ["Ne s'émouvoir de rien", Horace, Ep. I,6] ou "Regum aequamus opes animis" ["Par nos esprits, nous égalons les oeuvres des rois"];

– à l'intérieur la galerie-bibliothèque qu'il avait fait aménager.

Bolingbroke lui parla des nombreux visiteurs qui venaient de toute l'Europe pour disserter avec lui de lettres ou de philosophie. Puis il lui rappela combien il avait apprécié sa tragédie Oedipe et il l'invita à lire quelques passages de sa Henriade, que Voltaire devait publier l'année suivante.

Et, le 2 janvier 1723, Voltaire raconte à son ami Thiériot son bref séjour en ces termes: "Il faut que je vous fasse part de l'enchantement où je suis du voyage que j'ai fait à la Source chez milord Bolimbrok et chez madame de Villette. J'ai trouvé dans cet illustre Anglais toute l'érudition de son pays et toute la politesse du nôtre. Je n'ai jamais entendu parler notre langue avec plus d'énergie et de justesse. Cet homme qui a été toute sa vie plongé dans les plaisirs et dans les affaires a trouvé pourtant le moyen de tout apprendre et de tout retenir. Il sait l'histoire des anciens Égyptiens comme celle d'Angleterre. Il possède Virgile comme Milton; il aime la poésie anglaise, la française, et l'italienne; mais il les aime différemment, parce qu'il discerne parfaitement leurs différents génies. Après le portrait que je vous fais de milord Bolingbroke, il me siéra peut-être mal de vous dire que Mme de Villette et lui ont été infiniment satisfaits de mon poëme. Dans l'enthousiasme de l'approbation, ils le mettaient au-dessus de tous les ouvrages de poésie qui ont paru en France ; mais je sais ce que je dois rabattre de ces louanges outrées. Je vais passer trois mois à en mériter une partie."

Et lord Bolingbroke écrivit à une amie : "Monsieur de Voltaire a passé quelques jours ici. J'ai été charmé de lui et de son ouvrage. Je me suis attendu à trouver beaucoup d'imagination dans l'un et dans l'autre, mais je ne me suis pas attendu à trouver l'auteur si sage, ni le poème si bien conduit."

Ce que Voltaire a surtout retenu de son bref passage à La Source, c'est l'attachement que Bolingbroke avait pour son jardin et la comparaison qu'il faisait entre la culture de son esprit et la culture de son jardin, idée qu'il reprit dans une lettre à Voltaire du le 27 juin 1724 : "Si vous êtes occupé dans le fonds de votre Normandie, je ne le suis pas moins dans le fonds de mon hermitage. Les deux pièces que je raccommode sont moi et mon jardin. Le dernier de ces ouvrages répond assez à mes espérances. Ce n'est pas de même de l'autre. En savez-vous la raison, mon cher Voltaire ? C'est que j'ai commencé à y travailler trop tard. Il n'est pas de l'esprit, ni même du coeur, comme de la terre. Il faut laisser reposer celle-ci: plus elle repose et plus les moissons deviennent abondantes. Les autres au contraire périssent par le repos. Ils prennent de mauvaises habitudes qui se laissent difficilement changer et qui retournent avec grande facilité, semblables à ces terres qui sont couvertes de mauvaises herbes pour avoir été trop longtemps en friche. […] Un esprit qu'on laisse trop longtemps en friche ne se cultive plus avec avantage: il devient dur et stérile. […] Vous ne tomberez ni dans l'une ni dans l'autre de ces erreurs — ou, si vous y tombez, vous en sortirez vite — pourvu que vous commenciez dès à présent à cultiver les talents admirables que la Nature vous a donnés. Votre imagination est une source intarissable des idées les plus belles et les plus variées. Tout le monde vous l'accorde: servez-vous en pour inventer…"

C'est le thème que Voltaire a condensé en 1759 dans la formule célèbre par laquelle il résumera la morale de son conte Candide: "Il faut cultiver notre jardin". Pensait-il alors au "jardin" de La Source, qu'il avait parcouru il y avait plus de trente ans?

Après la mort de Bolingbroke (en 1751) et la publication de ses Œuvres posthumes, Voltaire reprit ses idées et attribua à Bolingbroke un texte intitulé Examen important de milord Bolingbroke ou le Tombeau du fanatisme, que le lord était censé avoir écrit en 1736, dans les premiers mois de sa retraite au château d'Argeville. Ce texte fut d'abord publié en 1766 dans un Recueil nécessaire (avec une Analyse de la religion chrétienne de Dumarsais, et le Vicaire savoyard de Rousseau); puis il fut réédité en 1771, 1775, 1776, Voltaire ajoutant de nouveaux chapitres et des notes.

Le continuateur de l'Histoire d'Angleterre de Rapin Thoyras a écrit à propos de Bolingbroke et de son séjour à La Source :

Ce Seigneur, pendant qu'on le poursuivait en Angleterre, passait en France d'agréables moments. Il avait choisi pour sa retraite le lieu le plus charmant qu'il y ait peut-être dans le monde. J'y ai passé, et j'avoue que la poésie n'a rassemblé nulle part tant d'agréments qu'il y en a dans ce canton. Cet endroit délicieux se nomme la Source ; il est situé au midi d'Orléans, à une petite lieue de cette ville ; il n'a pas plus d'étendue qu'en a le Loire[t], rivière singulière qui porte bateaux dès sa source, et qui tombe dans la Loire après une demie lieue de course tranquile de l'orient à l'occident. Celui de ses bords qui est opposé au nord et qui regarde Orléans forme une espèce de terrasse, qui est ornée d'un beau vignoble et de plusieurs maisons proprement bâties. Une large et riante prairie commence à l'autre bord , et s'étend jusqu'à des vignes qui sont presque sur le bord de la Loire. Chaque vigne a sa maison de campagne, où les propriétaires viennent ordinairement passer les fêtes et les dimanches. Orléans, bâtie presqu'à mi-côte sur les bords de la Loire, et en forme d'amphithéâtre, termine cette perspective. Ce fut à l'extrémité de cette terrasse enchantée que le voluptueux Ministre (ainsi l'avait caractérisé le Comité, qui aurait bien voulu mettre fin à ses plaisirs) ce fut, dis-je, là que le vicomte de Bolingbroke fixa son séjour dans une maison commode, et dans les jardins de laquelle était la source de la rivière singulière dont j'ai parlé. Cette source est une espèce de pièce d'eau, large de vingt ou vingt-cinq pieds en quarré, d'où sort la rivière entière, aussi large et aussi profonde qu'elle l'est quand elle se jette dans la Loire. Comme ce Seigneur ne manquait point d'argent, il fit de cette maison une espèce de château, et il embellit extrêmement les jardins. La chère délicate qu'il faisait à ceux qui venaient le visiter dans sa solitude, son air gracieux, son esprit, ses manières polies y attiraient tout ce qu'il y avait de Noblesse aux environs. Et par-dessus tout cela, l'aimable marquise D. L. V. aurait suffi pour charmer ses ennuis et lui faire oublier tout ce qu'il avait laissé en Angleterre. Je ne fais point de doute que souvent il n'ait regretté ce séjour enchanté, et qu'il n'y pense encore quelquefois avec plaisir.

Histoire d'Angleterre de Monsieur de Rapin Thoyras, continuée jusqu'à l'avènement de George II à la Couronne, tome 13, La Haye 1736, livre XXVIII, p. 81-82.

Voir Geneviève Haroche-Bouzinac, "Un Anglais et un philosophe au château de La Source", dans Lieux de mémoire en Centre-Val de Loire, sous la direction de Pierre Allorant, Walter Badier, Alexandre Borrell et Jean Garrigues, Presses Universitaires de Rennes, 2021, p. 115-123.

ROBBÉ DE BEAUVESET

Pierre-Honoré Robbé (qui ajouta plus tard à son nom "de Beauveset") , né à Paris vers 1712, a traversé heureusement le XVIIIe siècle grâce à son habileté à écrire des petits vers.

|

|

| Robbé par Jean-Baptiste Perronneau | Robbé par Jean-Baptiste Lemoyne (1765) |

C'est une réputation de "mauvais sujet", acquise dans sa jeunesse à Vendôme, qui lui a permis de vivre aux dépens d'une certaine société frivole, férue de vers libertins, voire pornographiques, qui circulaient en abondance sous le manteau. Comme "amuseur mondain" Robbé était invité dans les salons pour y lire ses contes polissons et ses vers grivois, les dames, dit-il, dérobant alors leur visage derrière leur éventail, "ce léger et discret paravent, soi disant pour ne pas écouter, mais, par le fait, afin de pouvoir, sans trop de vergogne, mieux entendre jusqu'au bout". Son grand succès était un poème sur la vérole "qu'il a lu et relu si souvent que tout Paris en était imbu".

Mais il eut ensuite l'habileté de faire courir le bruit d'une "conversion" qui l'aurait amené à renoncer aux vers libertins pour se consacrer à une poésie d'inspiration plus haute, voire religieuse. Cela lui permit de se concilier les bonnes grâces de personnes vertueuses qui prétendaient prendre sous leur protection le libertin repenti.

L'indulgence dont Robbé a toujours bénéficié de la part du pouvoir politique montre bien la duplicité de cette société, qui, officiellement, menaçait des pires châtiments les auteurs qui imprimaient des ouvrages scandaleux ou "philosophiques", et qui, en privé, se délectait de leurs productions. Le censeur officiel de la Librairie, M. Tascher, insistait discrètement auprès de Robbé pour qu'il continue à écrire des textes tels que sa fonction officielle l'aurait contraint de les interdire s'il les avait publiés.

De fait, pendant toute sa vie, Robbé a bénéficié de l'approbation et de la protection de grands personnages : d'abord l'intendant de la généralité, M. de Cypierre, puis l'avocat Clément de Laverdy, puis Louis-Philippe duc d'Orléans, le marquis de Girardin, le comte de Chabot, le duc de Chartres, la duchesse d'Olonne etc. Madame de Vieux-Maisons, dont il fut l'amant, avait une copie de tous ses vers, ce qui lui permit d'exercer un chantage en menaçant de les faire imprimer.

Vivant dans une société où l'on attachait plus d'importance à l'ordre social qu'à l'ordre moral, Robbé trouva un moyen de subsistance lorsqu'il eut comprit qu'un poète scandaleux pouvait gagner de l'argent en s'engageant simplement à ne pas faire imprimer ses textes. C'est ainsi qu'il reçut de bonnes sommes de l'archevêque de Paris Christophe de Beaumont, du duc de Penthièvre, du prince de Conti. Le roi lui même lui fit accorder une pension par l'entremise de Madame Du Barry, à la condition qu'il détruise ses oeuvres érotiques ou impies… qui circulaient largement en copies manuscrites.

Le genre dans lequel il avait choisi de s'illustrer et qui le faisait vivre lui imposait de se livrer à une satire du clergé et des moines. Mais, l'âge venant, il se prit au jeu et écrivit sur des thèmes religieux. Critique à l'égard de la religion établie, à l'égard des jésuites, à l'égard de l'idée janséniste d'une prédestination, refusant l'idée d'un enfer, il prépara un long poème dans lequel il souhaitait montrer que les "merveilles" du monde, inexplicables par la seule raison, était une preuve de Dieu suffisamment évidente.

* * *

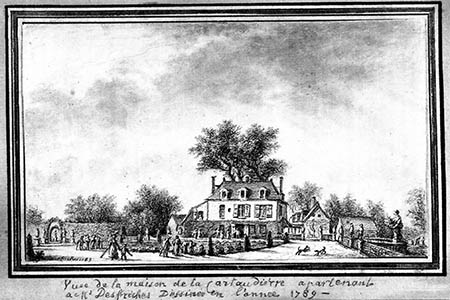

Bientôt Robbé avait trouvé une terre d'accueil à Orléans. En effet, une demi-sœur de sa mère, Marie-Madeleine Buffereau de la Varennes, avait épousé, en 1743, un commerçant d'Orléans, Aignan-Thomas Desfriches. Robbé sut aussitôt devenir un familier de celui qu'il appelait son "nouvel oncle" et de sa tante Marie-Madeleine que, parce qu'elle était un peu plus jeune que lui, il appelait parfois sa "nièce".

Robbé fit donc de nombreux séjours chez Desfriches, dans sa maison orléanaise de la rue Neuve

Après Paris, le vrai séjour de l'homme,

C'est Orléans que je voudrais choisir.

Femmes y sont aussi gentes qu'à Rome

Et l'on y mène encore mieux le plaisir.

Au demeurant, n'est ville où l'on s'amuse

Comme en ces lieux…

Il accompagnait souvent son oncle et ami dans sa propriété de la Cartaudière, entre Loire et Loiret.

Desfriches était surtout connu pour ses talents de dessinateur et sa riche collection de peintures, auxquels Robbé a consacré quelques vers :

De quel plaisir ravissant

Chloé, mon âme fut saisie

Quand rejoignant, en m’embrassant,

la peinture à la poésie

Monsieur mon oncle m’eut ouvert

son riche cabinet couvert

de ces beaux tableaux où les Guide

et les Rubens et les Boucher

prenant la nature pour guide

ont saisi l’art de nous toucher.

Et Robbé devint le grand ami de l'épouse, des soeurs et des filles de Desfriches et un familier de toute la famille.

|

|

|

| Jean-Baptiste Perronneau a dessiné au pastel presque tous les membres de la famille, Aigna-Thomas Desfriches, son épouse Marie-Madeleine (à gauche), sa fille Perpétue-Félicité. |

||

Desfriches était surtout flatté de pouvoir montrer à ses amis un amuseur capable de produire à la demande de ces petits vers qui étaient alors fort à la mode et que lui-même ne produisait qu’avec maladresse. Aussi Robbé était-il souvent invité, en même temps que Desfriches, dans certaines familles bourgeoises de la ville où il servait d’attraction, par exemple, en 1770, chez les Vandeberghe dans leur propriété du Beauvoir à Olivet.

Desfriches avait un esprit assez libre pour apprécier publiquement les gauloiseries et les gaillardises : il laissa même circuler un poème, intitulé Les gants de ma tante, dans lequel Robbé plaisantait lestement sur le comportement qu’aurait eu la naïve Mme Desfriches lors de sa nuit de noces.

Par quoi, galants, si voulez pour moitié

fille fringante et qui fût ménagée,

ne prenez pas fille qu'ait dirigée

un janséniste au front mortifié,

si ne voulez la voir, récalcitrante,

maussadement se porter au déduit,

comme il advint, une certaine nuit

à jeune fils dépucelant ma tante.

Ce fait ne peut m'être ici contesté,

de maint témoin ma parenté fourmille

à qui mon oncle, en riant, l'a conté ;

ce n'est plus même un secret de famille.

Toute sa vie, Desfriches accepta d’être l’archiviste de Robbé, copiant de sa main et conservant ses poèmes, en apprenant par coeur pour pouvoir les dire à amis, lesquels jouaient à s’en montrer jaloux et flattaient leur hôte en se répandant en éloges de son protégé.

Certes, peut-être sermonné par son épouse, Desfriches montrait parfois quelque réserve devant les contes assez lestes que récitait son neveu devant les dames. Celui-ci le lui fit remarquer en 1750 : "Vous êtes un peu timide et scrupuleux sur l’articles des contes". Mais il se réjouit lorsque, en 1769, Desfriches trouva l’un de ses contes "un peu dans la manière de La Fontaine".

Toutefois Desfriches blâmait les libertés que Robbé prenait avec la morale bourgeoise. Il savait bien, par exemple, qu'il vivait à Paris avec une femme de modeste condition Michelle-Marie Fradelle, dont il avait eu un enfant, Claude-Jean (né en 1762). Mais il fermait les yeux, dès lors qu'il n’épousait pas. Lorsqu'il fut averti qu'un mariage était possible, Desfriches se déchaîna contre cette "flétrissure" et mobilisa tous les amis pour empêcher cette mésalliance. Il songea même, pour lui "porter des coups", à utiliser la copie des textes que Robbé lui avait confiés pour les soustraire à la police. Alors Robbé, qui flairait le danger, se maria discrètement (le 3 novembre 1765). Plus tard, quand Robbé, devenu veuf, se mit en ménage avec sa "gouvernante", Desfriches réagit alors avec plus de modération, d’autant que la chose, cette fois, n’alla pas jusqu’au mariage.

Robbé s'intéressa de plus en plus aux problèmes théologiques. Il eut, à Orléans, des discussions avec Joseph Boillève, chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur-curé de la Conception (Saint-Flou), chanoine en l’église royale de Saint-Aignan, qui était sans doute parent de Desfriches. Il en sortit une Ode sur la distinction du corps et de l'âme dans laquelle il s'étonne que la décrépitude du corps semble s'accompagner d'un affaiblissement de l'esprit, ce qui laisserait entendre que l’esprit n’est que de la matière qui pense. Mais il repousse le sensualisme de Locke pour remonter à Descartes par l'intermédiaire de Malebranche. Et, comme le fera plus tard Lamartine, il imagine ces "esprits purs" que sont les anges.

*

Puis il s'engagea dans le problème du jansénisme, qui touchait alors particulièrement Orléans. En effet, l’Oratoire d’Orléans entre 1681 et 1684, avait accueilli Pasquier Quesnel, auteur de Réflexions morales sur le Nouveau Testament qui exposaient les principales idées du jansénisme et valorisaient la piété individuelle. Dans sa bulle Unigenitus, le pape avait condamné 101 "propositions" de Quesnel considérées comme hérétiques, par exemple: "quand la grâce travaille, elle est toute puissante et irrésistible" ; "sans grâce l’homme ne peut commettre que le péché" ; "le Christ n’est mort que pour les prédestinés" ; "une bonne action exécutée par peur de la punition est un péché" ; "la lecture de la Bible est obligatoire pour tous" ; "une excommunication injuste n’exclut pas l’excommunié de son union avec l’Eglise" etc. Les oppositions à la bulle, pourtant approuvée par le roi, furent nombreuses, particulièrement à Orléans où le jansénisme avait beaucoup de sympathisants, dont certains se réunissaient dans un hôtel de la rue des Huguenots où on lisait chaque semaine l’organe national clandestin des jansénistes, les Nouvelles Ecclésiastiques. Parmi eux, on comptait même l’avocat du roi au bailliage d’Orléans, Guillaume-François Le Trosne.

Quelques curés avaient dû quitter la ville et les Sœurs Ursulines de Saint-Charles, considérées comme récalcitrantes, étaient privées de sacrements depuis 1721. A partir de 1752, les religieuses orléanaises songèrent à se pourvoir en Parlement contre leur évêque, Mgr de Paris. En 1754, son successeur, Louis-Joseph de Montmorency-Laval, entra en lutte contre la municipalité, notoirement "janséniste". Cette année-là, en septembre, le roi fit entériner au Parlement une déclaration "imposant silence" sur toutes les controverses. Pourtant le chapitre de Sainte-Croix ne céda pas et l’évêque fut assigné à résidence dans son château de Meung-sur-Loire. Là il apprit que la plainte des religieuses de Saint-Charles contre lui allait être suivie d’effet. Alors, le vendredi 28 mars 1754 (le vendredi-saint), il envahit leur couvent et pilla leur bibliothèque. D’où une nouvelle plainte des religieuses et une demande d’enquête de la part du Parlement.

C’est alors que petit groupe orléanais des amis de Desfriches demanda à Robbé d’écrire une épopée satirique sur cet épisode. Robbé composa donc une Iliade burlesque, à la manière du Lutrin de Boileau. Elle narrait, en 2400 vers répartis en six chants, les assauts portés par l’évêque d’Orléans, de Montmorency-Laval, contre les sœurs Bourniquettes de Saint-Charles, coupables de résistance à la bulle Unigenitus. Il l’appela la Montmorenciade. A mesure que l’oeuvre s’élaborait, Robbé envoyait ses textes à Orléans. Ils étaient revus, éventuellement censurés, par un petit groupe de magistrats et de négociants (sans doute ceux qui constituaient la "Société littéraire de la rue des Huguenots", dissoute vers 1760).

Le texte circula vite en cahiers manuscrits. L’ancien archevêque de Bourges, Mgr de Puységur, "en a ri d’un bout à l’autre". Il fit l’objet de lectures privées à Orléans et à Paris. Le poème ne fut publié que bien plus tard, sous le titre des Pucelles d’Orléans, à un moment où le sujet, qui avait mis en effervescence le petit monde orléanais, n’intéressait plus.

*

Après son Iliade, Robbé a publié son Odyssée. Moins glorieux que le voyage d’Ulysse, celui de Robbé le conduisit depuis la Saintonge jusqu’à Orléans. Il en tira un poème de 2048 vers en quatre chants, sorte d’épopée burlesque dans laquelle il détaille les différentes étapes du voyage et les rencontres faites sur la route; c'est Mon Odyssée ou le journal de mon retour de Saintonge, poème à Chloé. Le dernier chant le mène d'Amboise à Orléans. Il passe d'abord sur la levée des Grouets, près de la closerie de Fontaine-la-Gourre, qui avait appartenu à sa mère. Au passage à Blois, il admire la ville s'élevant au bord du fleuve et célèbre la beauté de ses femmes. Puis il arrive le soir à Saint-Dié où il dîne avec l'évêque de Blois, qui lui raconte une anecdote grivoise qui pourrait faire l'objet d'un conte. Le lendemain, il visite la basilique de Cléry avec le tombeau de Louis XI et arrive à Saint-Mesmin, dans le pays de Desfriches. Bonne occasion de célèbrer la petite rivière du Loiret, née de trois fontaines au pied du château de La Source:

Là, trois Naïades ravissantes,

les cheveux épars sur le sein,

font de leurs urnes blanchissantes

couler les flots dans un bassin,

d'où, déjà fleuve dès sa source,

paré d'herbes et de roseaux,

le Loiret fait prendre à ses eaux

Une majestueuse course.

Voyez-le couler mollement

le long de ce coteau charmant

semé de maisons de plaisance

qu'il arrose avec complaisance…

Bientôt il arrive à Orléans, où il découvre son tout nouveau pont. Il se rend alors chez son oncle Desfriches, qui lui montre sa collection de tableaux.

*

En 1764, Robbé mit en chantier un long poème, Sur l’Incompréhensibilité des mystères de la Nature, qui correspondait à un projet ambitieux : "Mon but est simplement d’amener les hommes à la croyance des mystères de la religion par l’incompréhensibilité des mystères avoués de la nature; après quoi je procèderai aux preuves des faits qui nous attestent la certitude de la Révélation." Il y travaillait dans l’année 1766. Desfriches en fit des copies. En 1770, reçu chez M. Vandeberghe, il en lut un extrait. Après 1778, Vernet, venu à la Cartaudière, entendit Robbé en réciter des passages.

*

La Révolution est venue perturber l'existence dans laquelle Robbé s'était installé.

En 1791, il publia un long poème inachevé en huit chants, La France libre, poème sur la Révolution actuelle de ce royaume, dans lequel il montrait son adhésion aux idées nouvelles. Le manuscrit avait été révisé feuille à feuille, et un peu remanié, par Desfriches et ses amis d’Orléans, avec le concours de l’abbé Géry, général des Génovéfains, qui était revenu finir ses jours dans sa ville natale.

En 1792, on apprit que le roi avait chassé son Grand-Aumônier, Mgr de Montmenrency-Laval, adversaire de la Constitution civile du Clergé de juillet 1790. Robbé décida alors de publier sa Montmorenciade, son poème déjà ancien sur les persécution infligées par Montmorency aux religieuses jansénistes d’Orléans. Il en modifia le titre, qui devint Les Pucelles d’Orléans, victimes du despotisme épiscopal. Mais le sujet n’intéressait plus et les acheteurs furent rares.

Bientôt la maladie vint mettre son optimisme à rude épreuve. Robbé et Desfriches décidèrent alors d’user comme thérapeutique de la "gaîté" rabelaisienne. Ils s’écrivaient des lettres où ils parlent de leurs maladies sur le mode de la plaisanterie. Mais Robbé, épuisé, renonça le premier : "Hélas, mon cher Desfriches, je ne suis plus en état d’accepter l’assaut de plaisanteries que vous me proposez". Pourtant son dernier mot à Desfriches sera : "Je vous souhaite, mon cher Desfriches, de conserver votre gaîté. Votre ami malade qui vous embrasse de tout son coeur."

Robbé mourut le 8 novembre 1792. Selon Trochereau de la Berlière, "il rit et causa assez longtemps la veille de sa mort ; l’entreprise qu’il allait faire de ce terrible départ, où le véritable inconnu commence, ne l’a point trop accablé".

HUGO

C'est en février 1833 que Hugo devint l'amant de Juliette Drouet (1806-1883). A 19 ans, elle était devenue la maîtresse du sculpteur James Pradier, dont elle avait une fille, Claire. A 22 ans, en 1828, elle avait commencé une carrière de comédienne sous le nom de Juliette Drouet. En 1833, Victor Hugo l'avait remarquée et l'avait fait jouer dans Marie Tudor, mais son jeu avait été vivement critiqué par le public et les journaux. Ce qui n'empêcha pas Hugo d'en faire sa maîtresse.

En 1834, la jeune femme, exaspérée par la jalousie de son "Toto", s'enfuit à Brest. Et voilà notre poète sur les routes, à la recherche de la belle fugitive. Ce sera, selon le mot d'Hubert Juin, son premier "vrai voyage", avec le retour buissonnier par Carnac, Auray, Vannes, Nantes, Angers, Tours et Orléans.

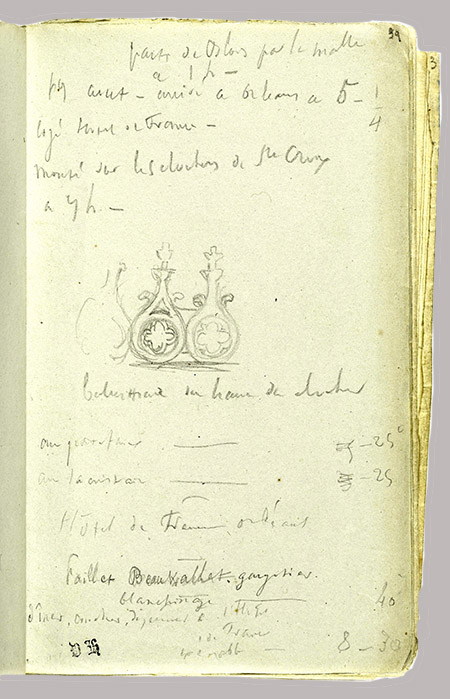

Le carnet de voyage, sur lequel Hugo faisait minutieusement le relevé de toutes ses dépenses et des croquis qu'il prenait, nous permet de le suivre tout au long de la Loire: d'abord son voyage de Nantes à Tours par le bateau à vapeur; puis sa visite du château d'Amboise et de celui de Blois. De Blois à Orléans, Hugo et Juliette voyagèrent par la malle-poste.

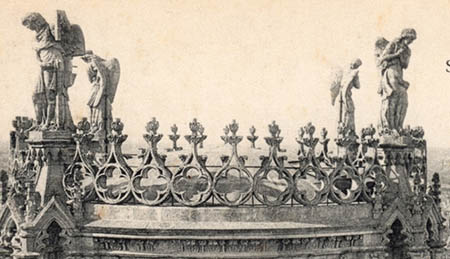

Ils arrivèrent à Orléans le 19 août 1834 à cinq heures et quart et allèrent loger à l'Hôtel de France que Hugo trouva "exécrable". Dès son arrivée, il écrivit une courte lettre à sa femme (publiée par Henri Guillemin, Table Ronde, août 1949). A sept heures, il monta "sur les clochers de Sainte-Croix" où il dessina deux éléments de "la balustrade du haut du clocher". Mais on peut penser que la cathédrale d'Orléans n'eut pas l'heur de lui plaire puisque, dans Le Rhin, il en parlera comme d'une "odieuse église qui, de loin, vous fait tant de promesses et qui, de près, n'en tient aucune" (lettre XXIX).

|

Parti de Blois par la malle à 1 h 19 août - arrivé à Orléans à 5 h 1/4 logé Hôtel de France Monté sur les clochers de Ste-Croix à 7 h

|

|

|

Balustrade du haut du clocher au portefaix - 25 c Paillet Beauvallet, gargotier |

Hugo, Carnets de voyage d'août 1834 - folio 39 (d'après les Etrennes orléanaises de 1834, p. 227, l'Hôtel de France, place du Martroi, était tenu par Paillet-Bonvallet)

* *

Le lendemain 20 août, une demi-heure avant leur départ, Juliette et Victor entreprennent une rapide visite du musée "là (où) est la tour de ville", c'est-à-dire du Musée de l'Hôtel des Créneaux, ouvert alors depuis dix ans, avec, comme pièce majeure, les tableaux de Deruet provenant du château de Richelieu.

Le carnet de notre voyageur ne donne aucun détail sur cette visite. Hugo a seulement dessiné la façade.

|

là est la tour de Ville |

| Hugo, Carnets de voyage d'août 1834 - folio 40 |

On lit à la suite dans le carnet: "20 août. Parti d'Orléans pour Pithiviers à 4 h. par une atroce patache où la fée fétide et le gnome Puant voyagent avec nous. Prix de la place (10 lieues) 3 f. Arrivé à Pithiviers à 9 h. du s. Logé à l'Hôtel de l'Ecu, dans la chambre occupée par le pape Pie VII dans sa captivité. Couché dans le lit du pape."

Le fait de coucher avec Juliette, à l'Hôtel de l'Écu, dans le lit dans lequel Pie VII avait passé la nuit le 23 janvier 1814 a dû paraître à Hugo particulièrement piquant.

MARCEL PROUST

D'après Clovis Duveau, Proust à Orléans, éd. Musées de la Ville d'Orléans, s.d.

Proust a utilisé ses souvenirs d'Orléans dans Les Plaisirs et les Jours, Jean Santeuil et Le Côté de Guermantes

Les références sont données dans les éditions de La Pléiade.

Marcel Proust était le fils du docteur en médecine Andrien Proust, devenu professeur d'hygiène à la faculté de Médecine en 1885. Il avait fait ses études au lycée Condorcet, brillant dans les matières littéraires mais de faible niveau en mathématiques. Chez ses parents, il avait déjà rencontré Renan et Anatole France.

Il avait 18 ans lorsqu'il vint à Oréans pour faire son service militaire. En fait, il avait voulu éviter d'avoir à faire, un peu plus tard, trois ans de service et avait profité d'une circulaire ministérielle qui permettait à ceux qui signaient un "engagement conditionnel" de ne faire qu'une année, avec exceptionnellement, pour les Parisiens, la possibilité de choisir, pour leur affectation, entre Blois, Orléans et Montargis.

C'est ainsi que, le 15 novembre 1889, le bachelier Marcel Proust se retrouva à Orléans au 76ème régiment d'Infanterie à la caserne du faubourg Bannier. Cette caserne construite en 1877, avait été appelée, dix ans plus tard, "caserne Coligny" en l'honneur de la famille Coligny installée à Châtillon-sur-Loing au XVe siècle. Pendant exactement un an, Proust se retrouva dans l'ambiance de la vie militaire.

Il fut admis à suivre le peloton d'instruction, puis l'école de compagnie. Il fut aussi employé aux écritures au quartier général de la Division (mais son écriture peu lisible exaspérait son chef).

Il passa l'examen que préparaient les engagés conditionnels et fut reçu 63ème sur 64 ! Il n'alla pas plus loin et ne passa jamais l'examen d'officier.

Parce qu'il était le fils d'un homme connu et influent, MP bénéficia de la bienveillance de ses chefs et même du préfet.

– Le médecin-major Kopff, qui connaissait bien Adrien Proust, veilla sur le jeune garçon, sujet à des crises d'asthme et dispensé de natation et de cheval. Il le reçut même parfois dans sa demeure du 46 rue du Bourdon-Blanc (à l'angle de la rue Saint-Euverte).

– Le lieutenant comte Armand de Cholet l'invita à dîner en ville et chez lui, au 33 boulevard de Chateaudun (en face de la rue de Xaintrailles); à la fin de son service, il lui a dédicacé une photo: "A l'engagé conditionnel Marcel Proust, l'un de ses bourreaux".

Quand le sergent avait donné la permission de sortir, il faisait bien froid, bien nuit. Tandis que Jean se préparait, son brosseur aschevait de l'astiquer, de lui donner ses affaires. "Est-il bien, mon ceinturon, tu sais que je dîne en ville ce soir? – Chez le lieutenant que tu dînes ? demandait, couché sur un lit, un des soldats. – Oui, dit Jean, et toi, mon vieux, tu ne sors pas ?" Il était heureux de lui dire mon vieux, d'être l'un d'eux. "Non, je ne sortirai pas ce soir; je descendrai un moment à la cantine, et puis après on se mettra au pieu. [Jean Santeuil, p. 569]

– Le capitaine Charles Walewski l'invita aussi dans sa demeure "sur une place nommée, comme par une ironie anticipée à l'égard de ce napoléonide, place de la République". De sa fenêtre on voyait la statue de la République par Louis Roguet. Charles Zanobie Colonna Walewski (1848-1916) était un petit-fils de Napoléon (fils d'Alexandre Florian Joseph, fils de Napoléon, et de sa seconde épouse Marie Anne de Ricci). Il a servi de modèle au capitaine prince de Borodino dans Jean Santeuil et dans la Recherche.

Plusieurs fois par semaine, quand Jean était au régiment, il allait dîner chez son capitaine et souvent il y dînait avec une demoiselle d'une trentaine d'années, belle et souriante, et qui devait à un magnifique talent de chant et à des relations aristocratiques une bonne position malgré sa pauvreté dans la ville d'Orléans. Sa tête avait l'air d'une tête de buste tant par la régulatité des traits, par leur perpétuelle malice qui ciselait chaque trait, faisait saillir les joues, dessinait la bouche que par la généralité assez convenue de sa figure. [Jean Santeuil, p. 568]

On peut imaginer que cette belle cantatrice était soit Mlle Marguerite Heurteau, dont le père était agréé près du tribunal de commerce, soit Mlle Berthelot, qui avait environ 20 ans.

– Le préfet Paul Boegner, voulant honorer le fils d'Adrien Proust, inspecteur général des Services sanitaires, l'invita, en février 1890, à un dîner donné à la préfecture. Il y rencontra Robert de Billy (1869-1953) qui, lui aussi engagé conditionnel, faisait son service à Orléans au 30e régiment d'artillerie). Robert de Billy avait soigné sa tenue (basanes brillantes, boutons de cuivre bien astiqués, gants blancs, poignée du sabre reposant sur le bras plié), alors que MP avait, lui, une capote trop grande et de grands yeux interrogateurs. Ils devinrent amis pour la vie.

|

|

|

33 bd Châteaudun |

Place de la République |

46 rue du Bourdon-Blanc |

Marcel Proust a connu la vie de chambrée

|

|

Il a connu les réveils tôt le matin avant de partir pour une marche dans la campagne, les longues et froides soirées d'hiver où cohabitent les jeunes recrues et les vieux soldats.

"Je me sens dans un lit étroit, entre d'autres lits dans la chambre. Le réveil n'est pas encore sonné et il faudra se lever vite pour avoir le temps d'aller boire un verre de café au lait à la cantine avant de partir dans la campagne, en marche, musique en tête." [Contre Sainte-Beuve, Chambres, éd. Idées p. 78]

"On venait d'endosser la tenue d'hiver, les capotes longues et les lourds shakos. Quand la journée était finie, on n'avait pas envie de sortir de la caserne, mais on faisait du punch – les soldats à la cantine, les sergents dans leur chambre – qu'on buvait avec gaieté. Les jeunes soldats qui entraient, surtout les jeunes gens riches, étaient saisis par la chaleur et l'odeur du tabac; mais bientôt ils ne la sentaient plus et se sentaient devenir plus soldats d'être là et, quand la porte s'ouvrait, levaient la tête d'un air fatigué et indifférent comme s'ils eussent été là de tout temps et eussent bien voulu laisser entrer les autres. Quelquefois l'un disait même : "Fermez vite la porte, il fait froid." Mais un vieux soldat lui rabattait son caquet, voulant se garder ce privilège l'apostropher les arrivants, invoquant au besoin l'autorité des anciens qui lui donnaient raison. Tous riaient de la prétention du jeune soldat, les autres jeunes soldats, ses amis et lui-même qui n'osait bouder. Quelquefois des sergents avaient un punch à côté, car la cantinière étaient obligée à compter l'argent qu'on lui donnait et non les galons de celui qui le donnait. Les groupes se saluaient et, une fois cela fait, semblaient ne plus se connaître. Quelquefois, heureux de s'assurer la sympathie de ses camarades, un jeune soldat payait le punch dans la chambre. Le caporal passait son verre à chacun, qui ne pouvait s'empêcher en le recevant de rire de plaisir. Quelquefois un sergent entrait et s'en allait aussitôt en prenant un air sévère: on en riait. Mais plusieurs, malgré le froid, étaient déjà en ville où ils avaient une maîtresse avec qui ils allaient au café-concert, se plaignaient d'être obligés de vivre au milieu de brutes qui ne savaient que rester dans la chambrée, boire du punch et se coucher avant huit heures." [Jean Santeuil, p. 540-541]

Dans Le Côté de Guermantes, Marcel Proust se souvient de conversations de chambrée à propos du lieutenant Armand de Cholet (qui prend, dans le roman, le nom de Saint-Loup), à propos de son képi, de son pantalon :

Le café du matin dans la chambrée, ou le repos sur les lits pendant l'après-midi, paraissaient meilleurs, quand quelque ancien servait à l'escouade gourmande et paresseuse quelque savoureux détail sur un képi qu'avait Saint-Loup.

— Aussi haut comme mon paquetage.

— Voyons, vieux, tu veux nous la faire à l'oseille, il ne pouvait pas être aussi haut que ton paquetage, interrompait un jeune licencié ès lettres qui cherchait, en usant de ce dialecte, à ne pas avoir l'air d'un bleu et, en osant cette contradiction, à se faire confirmer un fait qui l'enchantait.

— Ah ! il n'est pas aussi haut que mon paquetage ? Tu l'as mesuré peut-être. Je te dis que le lieutenant-colon le fixait comme s'il voulait le mettre au bloc. Et faut pas croire que mon fameux Saint-Loup s'épatait : il allait, il venait, il baissait la tête, il la relevait, et toujours ce coup du monocle. Faudra voir ce que va dire le capiston. Ah ! il se peut qu'il ne dise rien, mais pour sûr que cela ne lui fera pas plaisir. Mais ce képi-là, il n'a encore rien d'épatant. Il paraît que chez lui, en ville, il en a plus de trente.

— Comment que tu le sais, vieux ? Par notre sacré cabot ? demandait le jeune licencié avec pédantisme, étalant les nouvelles formes grammaticales qu'il n'avait apprises que de fraîche date et dont il était fier de parer sa conversation.

— Comment que je le sais ? Par son ordonnance, pardi !

— Tu parles qu'en voilà un qui ne doit pas être malheureux !

— Je comprends ! Il a plus de braise que moi, pour sûr ! Et encore il lui donne tous ses effets, et tout et tout. Il n'avait pas à sa suffisance à la cantine. Voilà mon de Saint-Loup qui s'est amené et le cuistot en a entendu : « Je veux qu'il soit bien nourri, ça coûtera ce que ça coûtera. »

Et l'ancien rachetait l'insignifiance des paroles par l'énergie de l'accent, en une imitation médiocre qui avait le plus grand succès. [Le Côté de Guermantes, p. 94]

— Vous n'avez pas vu le maréchal des logis Saint-Loup ? demandai-je.

— Monsieur, il est déjà descendu, dit l'ancien.

— Je ne l'ai pas vu, dit le bachelier.

— Tu ne l'as pas vu, dit l'ancien, sans plus s'occuper de moi, tu n'as pas vu notre fameux Saint-Loup, ce qu'il dégotte avec son nouveau phalzard ! Quand le capiston va voir ça, du drap d'officier !

— Ah ! tu en as des bonnes, du drap d'officier, dit le jeune bachelier qui, malade à la chambre, n'allait pas en marche et s'essayait non sans une certaine inquiétude à être hardi avec les anciens. Ce drap d'officier, c'est du drap comme ça.

— Monsieur ? demanda avec colère l'« ancien » qui avait parlé du phalzard.

Il était indigné que le jeune bachelier mît en doute que ce phalzard fût en drap d'officier, mais, Breton, né dans un village qui s'appelle Penguern-Stereden, ayant appris le français aussi difficilement que s'il eût été Anglais ou Allemand, quand il se sentait possédé par une émotion, il disait deux ou trois fois « monsieur » pour se donner le temps de trouver ses paroles, puis après cette préparation il se livrait à son éloquence, se contentant de répéter quelques mots qu'il connaissait mieux que les autres, mais sans hâte, en prenant ses précautions contre son manque d'habitude de la prononciation.

— Ah ! c'est du drap comme ça ? reprit-il, avec une colère dont s'accroissaient progressivement l'intensité et la lenteur de son débit. Ah ! c'est du drap comme ça ? quand je te dis que c'est du drap d'officier, quand je-te-le-dis, puisque je-te-le-dis, c'est que je le sais, je pense.

— Ah ! alors, dit le jeune bachelier vaincu par cette argumentation. C'est pas à nous qu'il faut faire des boniments à la noix de coco. [Le Côté de Guermantes, p. 139]

Marcel Proust a loué une chambre faubourg Bannier

Parce que ses crises d'asthme, la nuit, gênaient ses camarades, Proust prit une chambre en ville, près de la caserne, chez une dame Renvoizé qui tenait pension au 92 faubourg Bannier et louait six chambres à 25 francs. Cela n'était pas permis par le règlement, mais il n'était pas le seul dans ce cas: même un lieutenant y avait une chambre.

Sa chambre était à l'étage. Il y avait, au rez-de-chaussée, une salle à manger d'où "on voyait passer des soldats qui regagnaient la caserne".

"Faisant leur service ensemble, ils avaient voulu habiter en ville, les uns avec les autres. Et ils avaient en bas une salle à manger commune, où ils dînaient tous les soirs. Il y avait bien dans la maison un lieutenant qui avait sa chambre, mais la propriétaire s'était chargé d'arranger les chambres et d'ailleurs, comme il était de bonne famille, il mettait son savoir-vivre à ne pas gêner les jeunesgens, les saluant même s'il les rencontrait dans l'escalier avec une amabilité qui, étant donné la défense du colonel d'avoir des chambres en ville, était comme une raillerie à son endroit et un scepticisme à l'endroit de la discipine, un pied d'égalité avec eux, qui les transportait. [Jean Santeuil, p. 560]

Il raconte comment, un soir, sortant de la caserne Coligny, il alla prendre un punch dans sa chambre avant de se préparer pour aller dîner à l'Hôtel du Loiret, au 18 rue Bannier.

"Ils descendirent le faubourg Bannier et arrivèrent à la petite maison où ils avaient leur chambre. Ils poussèrent la porte, prirent leurs lettres et montèrent à leur chambre. Heureusement qu'il y faisait chaud et Jean demanda à Mme Ranvoyzé de monter chez lui du punch pour en offrir aux autres. "Pouvez-vous m'en faire? – Bien sûr, je vais aller chez l'épicier [Mme Lambert, au n° 98] vous acheter deux sous de sucre. Il doit me rester un peu de rhum à moi; Je vais vous prendre deux bonnes oranges bien mûres. C'est-il çà? Il y en aura pour tous ces messieurs." Et elle sortit. Mais dès six heures, Jean dit: "Il ne faut pas que j'oublie l'heure; il faut que je commence à m'habiller." L'eau chaude était prête pour sa toilette. Il la commença, ayant ôté son ceinturon et sa capote. Il se représentait, tout en se lavant, avec grand plaisir le dînet qu'il allait faire quand, ayant retraversé Orléans dans la nuit, il allait arriver au Café du Loiret et monter dans le joli cabinet avec le beau feu flambant, où son lieutenant donnait le dîner. [Jean Santeuil, p. 569-570]

D'Orléans Marcel Proust écrivait pratiquement tous les jours à sa mère et, le dimanche, il prenait le train pour aller la retrouver à Auteuil.

Sa mère l'attendait dans la matinée à la gare d'Austerlitz. De là ils descendaient vers la Seine pour prendre un bateau-mouche jusqu'au pont Mirabeau, puis marchaient jusqu'à la rue Jean de La Fontaine.

L'après-midi, Marcel Proust allait souvent dans le salon de Mme Arman de Caillavet, avenue Hoche, où il rencontrait, entre autres, Anatole France et le jeune Gaston de Caillavet, qui faisait, lui, son service militaire à Versailles.