RENE BOYLESVE À DESCARTES

La vie et l'oeuvre de René Boylesve

Les romans liés à l'enfance de Boylesve

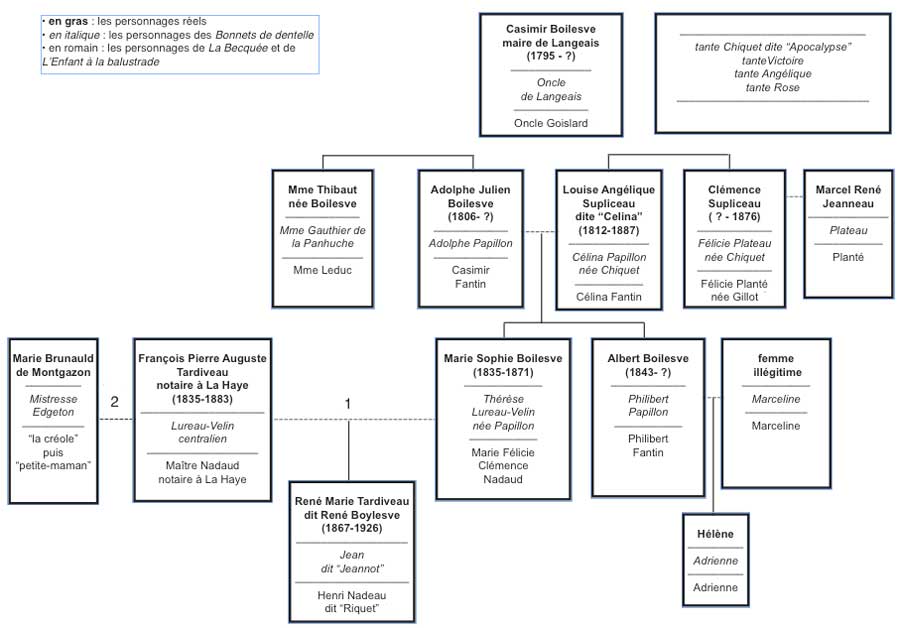

Des personnages réels aux personnages des romans

"Courance" et l'enfance de Boylesve

Dans La Haye-Descartes avec René Boylesve

Résumé de La Becquée et de L'Enfant à la Balustrade

Quelques extraits de L'Enfant à la Balustrade

Quelques extraits de Mon amour

Quelques extraits de Feuilles tombées, écrits intimes

René Boylesve est victime d'ue grande injustice : sa production romanesque est aujourd'hui reléguée aux oubliettes de l'histoire littéraire, alors que, tout au long des vingt-cinq premières années du XXe siècle, son œuvre romanesque était lue et appréciée par le public français le plus averti. Gide s’avouait charmé par "le délicieux Enfant à la Balustrade"; Proust, quelques mois avant sa mort, écrivait au sujet du roman boylesvien que "cet art en apparence si simple et qui dit tout se caractérise par un perfectionnement suprême de technique"; Charles Du Bos déclarait quant à lui: "avec le recul, cette œuvre apparaîtra la plus importante et la plus solide qu’ait fait le roman français entre Flaubert et Proust". Tenu en haute estime par ses contemporains dès 1896, année de la publication de son premier roman qui lui avait valu une immédiate renommée, Le Médecin des dames de Néans, Boylesve sera appelé, en 1918, à prendre place au fauteuil 23 de l’Académie française.

René Boylesve est victime d'ue grande injustice : sa production romanesque est aujourd'hui reléguée aux oubliettes de l'histoire littéraire, alors que, tout au long des vingt-cinq premières années du XXe siècle, son œuvre romanesque était lue et appréciée par le public français le plus averti. Gide s’avouait charmé par "le délicieux Enfant à la Balustrade"; Proust, quelques mois avant sa mort, écrivait au sujet du roman boylesvien que "cet art en apparence si simple et qui dit tout se caractérise par un perfectionnement suprême de technique"; Charles Du Bos déclarait quant à lui: "avec le recul, cette œuvre apparaîtra la plus importante et la plus solide qu’ait fait le roman français entre Flaubert et Proust". Tenu en haute estime par ses contemporains dès 1896, année de la publication de son premier roman qui lui avait valu une immédiate renommée, Le Médecin des dames de Néans, Boylesve sera appelé, en 1918, à prendre place au fauteuil 23 de l’Académie française.

Autre injustice : pratiquement personne ne s’est intéressé à la volumineuse production critique de Boylesve qui, parallèlement à sa carrière de romancier, se consacrait au journalisme littéraire. Parmi les textes constituant son œuvre critique, un seul a été remarqué, grâce au critique Michel Raimond (l'un des pères fondateurs de l'association Budé d'Orléans); cet article, "Un genre littéraire en danger, le roman", a ouvert une importante "Querelle du roman" ou "Crise du roman".

LA VIE ET L'OEUVRE DE RENÉ BOYLESVE

L'enfance de la rue Saint-Lazare à la Barbotinière

Son père, François Pierre Auguste Tardiveau, fils de petits cultivateurs du Vendômois, avait installé son étude de notaire à La Haye-Descartes au 10 rue Saint-Lazare, dans une maison très modeste, sombre et humide.

En 1865, il épousa Marie-Sophie Boilesve, âgée de trente ans. Elle avait reçu une bonne éducation au Couvent des Oiseaux à Paris; ensuite elle avait accompagné ses parents à Londres, puis en Algérie, où son père Adolphe Boilesve avait fait de mauvaises affaires qui le ruinèrent. Elle venait parfois à la Barbotinière voir sa tante Clémence Jeanneau, et c’est cette dernière qui arrangea un projet de mariage entre elle et Me Tardiveau.

Leur fils René Tardiveau naquit en 1867 et passa ses premières années dans la maison de la rue Saint-Lazare, où il avait une petite chambre au-dessus de la cuisine. En 1869, vint au monde une fille, Marie Tardiveau.

Survint la guerre de 1870, qui apporta peu de trouble dans cette province. Dans les romans de Boylesve, on voit le notaire Tardiveau défilant dans la Grand-Rue avec son képi à galons blancs et la tante Félicie allant cacher son argenterie dans un vieux puits de la Barbotinière alors que les Allemands approchaient.

René avait alors trois ans, et il lui arrivait d’aller jouer dans le jardin de la maison d’en face, où habitait la famille Coursault (= appelée Pergeline dans le roman), dont les filles s’appelaient Laure et Gabrielle. Son père l’emmenait parfois aussi dans le jardin de la maison toute proche de Mme veuve Mouton.

En 1871, alors que les Prussiens encerclaient Paris et arrivaient au bord de la Loire, Marie Sophie Tardiveau, de nouveau enceinte, fatiguée, vivant dans une maison malsaine, tomba malade. Bientôt son état de santé empira.

Alors leur grand-tante Clémence (= Félicie Planté dans les romans) prit René avec elle dans sa propriété de la Barbotinière, où pourraient s’occuper d’eux ses arrière-grand-tantes, les demoiselles Gillot (= Gillot dans le roman), recueillies à la Barbotinière par pure charité. René, heureux de ces "vacances" imprévues, ne sut pas cacher à sa mère le plaisir qu’il ressentit le jour où il la quitta pour monter dans la calèche conduite par Alexandre Roy (= Fridolin). A la Barbotinière, René fut confié à la fille aînée des métayers, Marie Doury (= Valentine), peut-être une fille illégitime de Jouanneau. René n’avait que quatre ans, mais cette Marie de 18 ans lui donna ses premiers émois érotiques et son goût pour les femmes aux fortes poitrines qui apparaîtra dans nombre des romans de Boylesve.

En avril 1871, Marie-Sophie mourut en mettant au monde un troisième enfant qui ne vécut pas. René et Marie furent tenus à l’écart des obsèques pour lesquelles vinrent à La Haye Adolphe Boilesve et son fils Albert (= Philibert) ainsi que Mme Thibault, soeur du grand-père Adolphe.

A la Barbotinière avec tante Clémence pendant le veuvage de son père

Devenu veuf, Me Tardiveau continua à recevoir sa clientèle, mais laissa ses deux enfants à la Barbotinière, à la garde de Clémence et de de sa soeur Louise-Angélique, dite "Celina", épouse d'Adolphe Boilesve. Et René, en fait, devait rester à la Barbotinière plus de cinq ans, avec de courts séjours chez son père à La Haye.

La Barbotinière fut pour lui un terrain de jeux idéal, avec son jardin, son grand parc aux arbres centenaires, son potager traversé par un ruisseau souvent à sec, la Courance, et tout un village de ruches. Il en garda un grand amour pour les jardins (voir, par exemple, ses Souvenirs du jardin détruit). C’est là que s’éveilla cette sensibilité aux parfums qui apparaîtra dans ses oeuvres futures et qui lui fera écrire : "Les odeurs sont un langage varié par quoi la nature nous parle et nous pénètre aussi bien que les tons et les nuances ou les belles combinaisons des sons."

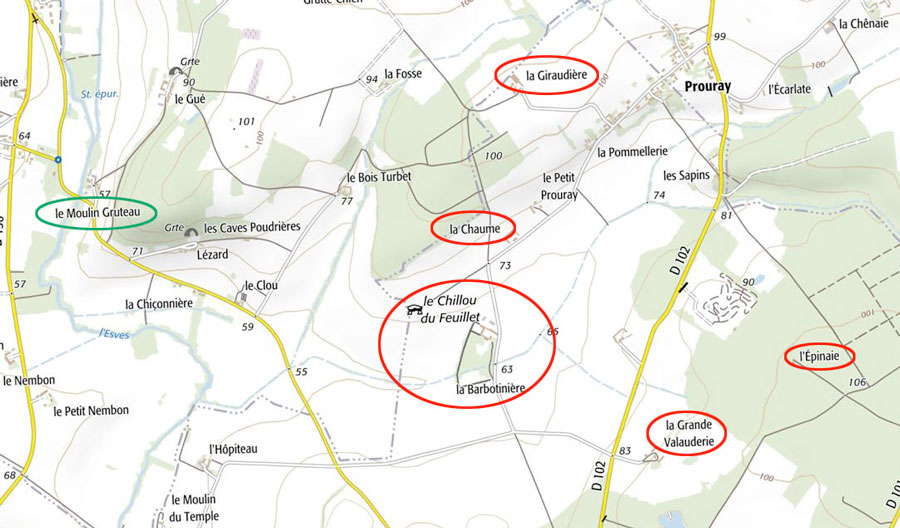

La tante Clémence avait été une jolie femme vers 1830, quand elle avait vingt ans. Elle en avait maintenant soixante et souffrait d’un cancer à l’estomac. Chaque jour, en dépit de ses souffrances, elle passait inspecter ses différentes fermes (la Barbotinière, Epinay, la Valauderie, la Chaume, la Giraudière) et son grand chapeau de paille et sa canne à corne d’or étaient connus de tout le pays. Bientôt René prit l’habitude de l’accompagner, écoutant ses conseils de bonne gestion et ses critiques des imprudences qui avaient ruiné son grand-père Adolphe Julien.

Henri de Régnier, recevant René Boylesve à l’Académie Française, évoquera celle qui était devenue un personnage de roman : "Revenons à ce beau domaine de Courance où habite Mme Félicie Planté, l’admirable tante Félicie de votre roman La Becquée. Je la vois, avec son grand chapeau et sa canne, parcourir ses champs, ses bois et ses vignes en tenant par la main le petit garçon qui deviendra l’enfant à la Balustrade. Elle lui apprend à aimer cette terre qu’elle aime et dont elle défend, avec un héroïsme quotidien, l’intégrité contre les avidités de toute une famille besogneuse, implorante ou rusée. Et, dans cette lutte pour la sauvegarde du patrimoine, la tante Félicie, par devoir, se fera dure, parcimonieuse, obstinée, intraitable. Elle donnera à tous la becquée, mais elle conservera intact le nid, parce qu’il faut qu’il serve à d’autres couvées."

Avec sa soeur, René participait aux veillées paysannes au cours desquelles chacun racontait des histoires tout en cassant des noix à l’aide d’un petit marteau. Parfois venait le père d’un châtelain des environs, M. Bréchard, qui lisait à haute voix Les Contes à ma fille de Jean-Nicolas Bouilly et que les enfants avaient surnommé Sucre-d’Orge (= Sucre d’Orge). L’oncle Jeanneau ne l’aimait guère. Pour la Noël ou le jour de l’An, on voyait venir Me Tardiveau et le grand-père Adolphe qui jouait au piquet avec Clémence; l’oncle Albert, lui, se contentait d’envoyer des cadeaux depuis Paris. Le dimanche, on prenait la calèche conduite par Alexandre pour aller assister à la messe à La Haye, puis faire une courte visite à Me Tardiveau. Ensuite, Clémence, Célina et les deux vieilles soeurs Gillot emmenaient les enfants au cimetière sur la tombe de leur mère.

Pour faire l’éducation de René, Clémence eut recours aux services d’un instituteur de Balesme, Archambault. Et M. Bréchard continuait ses visites et ses lectures (Fables de Chênedollé, Paul et Virginie, Chateaubriand, Lamartine…) : c’est lui qui donna au jeune garçon son goût pour les livres et l’écriture.

Henri de Régnier, dans son Discours, cite ce témoignage de René Boylesve : "Le goût d’écrire m’est venu assez bizarrement par une soirée d’hiver, à la campagne, dans la maison que j’ai décrite dans la Becquée où l’on jouait au loto devant une grande cheminée flamboyante. J’avais sept ans : je n’aimais pas plus les jeux à cette époque qu’aujourd’hui et je lisais tout seul, en un coin, le Magasin Pittoresque. C’est là que je lus un petit récit de la mort de Lamartine et jamais rien au monde, je ne me l’explique pas, ne me fit tant d’effet que cette évocation d’un grand poète dont je n’avais jamais entendu parler, qui vivait dans un chalet de Passy, entouré de lévriers, et qui prisait! Je restai hypnotisé par cette demi-colonne du Magasin Pittoresque; j’y repensai longtemps et je demandai à mes parents, pour mes étrennes, de me faire cadeau de cahiers de papier blanc. Quand je les eus obtenus, je n’écrivis rien dessus, mais je me promenais dans le jardin, durant des heures, en imaginant des histoires à écrire plus tard sur mes cahiers dont j’avais soin. Voilà, ajoutez-vous, ma première rencontre avec la littérature. Il me fallut attendre jusqu’à quinze ans pour avoir un livre de Lamartine. Je louai chez un bouquiniste de Tours, avec mon premier argent de poche, un Jocelyn à couverture dégoûtante et lus toute une nuit à la lueur d’une bougie. Je n’eus plus de goût véritable qu’à écrire moi-même des vers, en cachette."

Dans l’été 1873, lors d’un de ses passage à La Haye alors que son père l’avait amené à la maison de la veuve Mouton, René y rencontra dans le jardin, devant le cadran solaire, une fillette de 9 ans, Louise Renaut, en vacances à La Haye chez sa grand-mère, Mme Sylvain Couturier, amie de Célina et de Clémence. Il n’avait que six ans, elle avait neuf ans; il en fut amoureux et il l’aimera toute sa vie, sans jamais le lui dire, même quand il en fut séparé.

Louise Renaut était la petite-fille de Mme Sylvain Couturier († 1889), laquelle avait eu une fille Eugénie Couturier, qui épousa en 1813 Joseph Renaut († juin 1871) ; ils vécurent à Saint-Symphorien près de Tours, puis à Paris. Ils eurent quatre enfants: Joseph, futur médecin (né en 1844), Eugénie (née en 1854), Marie (née en 1858) et Louise (née en 1864). Louise, mariée, alla ensuite vivre à Lyon. Elle mourut en 1919.

A la Barbotinière après le remariage de son père

Veuf depuis 1871, Me Tardiveau rencontra la soeur d’un notaire de Ruffec (Indre), Marie Louise Agathe Eugénie Brunauld de Montgazon, d’une trentaine d’années, sans fortune, mais bonne pianiste. Séduit autant par la jeune femme que par la particule de son nom, il l’épousa en 1874. Elle eut du mal à se faire accepter par la bonne société, "trop jolie pour être ce qu’on appelle en province une femme comme il faut". Alors qu'elle avait vécu vingt-deux ans à Paris, on l'appellait "la Créole".

Ce mariage donna au notaire une meilleure place dans la bonne société de La Haye. Le couple, en particulier, était reçu tous les dimanches après-midi, avec d’autres, dans la belle demeure de Plancoulaine, de l’autre côté du pont, chez M. Defond, riche propriétaire d’un moulin à papier. Mme Tardiveau y jouait du piano.

René, toujours à la Barbotinière, avait peu d’occasions de sortir de La Haye. En 1873, il découvrit la mer à Pornic. En 1875, il alla à Langeais par le train pour le mariage de l’oncle Albert : il découvrit la Loire et la demeure cossue de son oncle à l’ombre du château.

Régulièrement, il voyait son père et sa belle-mère. Mais alors un petit drame se jouait : son père voulait qu’il l’appelle "Maman", mais sa grand-mère, qui supportait mal l’intruse, le lui avait interdit ; alors il s’en tirait en l’appelant "petite-maman". C’est en cachette que leur père montrait à René et à sa soeur le portrait de leur mère (= détail repris dans le conte Romance).

Le 17 juin 1876, Clémence Jeanneau (= Félicie Planté) mourut de son cancer à l’estomac. Mme Thibault (= Mme Leduc) était venue au chevet de la malade.

Par testament, Clémence Jeanneau avait fait de René et Marie ses légataires universels, leur père étant usufruitier de la Barbotinière. Les enfants y restèrent avec Célina, Adolphe et Marcel Jeanneau. Mais celui-ci, ne supportant pas son veuvage, se tua avec son fusil de chasse. Alors Adolphe et Célina allèrent s’installer dans un modeste logis à Tours, laissant la propriété à la garde d’Alexandre. En 1876, René et Marie revinrent à La Haye, dans la maison de la rue Saint-Lazare, où ils durent cohabiter avec la nouvelle épouse de leur père, qui les irritait par son indolence, son manque d’ordre et ses sautes d’humeur.

Dans la "maison à la balustrade"

Me Tardiveau, mal logé rue Descartes, convoitait la maison de la veuve Mouton dans la Grande-Rue. Cette demeure avec sa tourelle d’époque Louis XVI, son parc et ses deux jardins était flatteuse pour lui, qui était amené à recevoir des notables du pays. La veuve Mouton étant morte en août 1876, Me Tardiveau acheta aussitôt sa maison aux héritiers (dans le roman, Me Nadaud achète la maison par contrat synallagmatique, valable seulement au décès de la propriétaire qu’il devra attendre assez longtemps).

Mais M. Defond convoitait cette maison pour y loger son neveu. Furieux, il mit Me Tardiveau en quarantaine, ce qui lui fit perdre de nombreux clients et quelques amis. Parmi ceux qui lui étaient restés fidèles, il y avait Me Defrance, notaire honoraire, qui avait autrefois habité la maison (= Me Clérambourg), le fils Olivier, gendre de Me Defrance, ingénieur, Mme Eugénie Renaut et son fils cadet Martial, colonel en retraite (= le colonel Flamet), la mère de Louise.

De son second mariage, Me Tardiveau eut trois enfants (Marguerite, Pierre Auguste et Roger). Le dimanche et l’été, on allait à la Barbotinière, restée sous la garde d’Alexandre, pour des promenades et pour la chasse. Aux grandes vacances, on allait à Ruffec dans la famille de Mme Tardiveau.

Les années d'étude à Poitiers, Tours et Paris

En 1877, René Tardiveau fut mis comme pensionnaire chez les Frères des Écoles chrétiennes à Poitiers ; puis il entra au collège de la Grand'Maison en 1880, qu'il quittera en 1882, pour entrer en seconde comme externe au lycée Descartes à Tours.

Me Tardiveau fut alors contraint de se défaire de son étude et, en 1883, d'aller s’installer comme avocat agréé au tribunal à Tours, avenue de la Tranchée. Mais, ruiné par de mauvaises spéculations immobilières, il se suicida en 1883 en se tranchant la gorge avec un rasoir.

René, orphelin à seize ans, alla habiter chez ses grands-parents maternels, 8 rue de la Bourde à Tours (entrée par le jardin 5 rue de l’Arsenal).

A Tours, René Tardiveau fit la connaissance d’une dévote, Adélaïne Blacque, qui sera Athénaïs Cloque dans Mademoiselle Cloque (1899) et dans Je vous ai désiré un soir (1924).

René obtint son baccalauréat en 1884-1885 et s'installa à Paris, rue Monge, en novembre 1885, pour suivre des études d'histoire et de droit à la Sorbonne ; il fut licencié en droit en 1889 et se lança dans la vie littéraire du quartier latin, vivant grâce aux revenus des fermes héritées de sa grand-tante et de sa grand-mère.

Il revenait de temps en temps à la Barbotinière, dont il avait hérité avec sa soeur. Mais ensuite il fit des emprunts, chaque année, sur son capital; puis sa soeur Marie racheta la part de son frère et finalement vendit le domaine pour s'installer à Monaco (elle finira par le regretter). Fin 1925, quand le dernier fragment de la Barbotinière, la Grande Valauderie, fut vendu, René demanda pardon à l’”ombre sacrée” de la tante Clémence.

Boylesve écrivain

Désormais, il se consacra entièrement à l'écriture et, en 1893, il adopta définitivement le nom de plume de "Boylesve", dérivé du nom de jeune fille de sa mère.

Sa soeur Marie, en 1891, épousa un industriel de l’automobile, un des frères Mors. Le frère de son beau-frère avait une fille, Alice, fille de Louis Mors. René Tardiveau l’épousa en 1901, bien qu'elle fût beaucoup plus jeune que lui. Disposant désormais de moyens financiers solides, le couple recevait beaucoup et menait à Paris une vie mondaine et brillante.

Pendant la Première Guerre mondiale, les Boylesve étaient installés à Deauville. Alice s'y dévouait comme infirmière dans un hôpital militaire et se consacrait à un grand blessé de guerre. Boylesve, lui, rencontra Betty Halpérine qui devint sa secrétaire et sa maîtresse. Le curieux ménage à quatre vécut sous le même toit. Il ne sera jamais question de divorce, mais Alice finira par quitter le foyer conjugal.

Académicien depuis 1918, René Boylesve est mort d'un cancer le 14 janvier 1926, à la clinique des sœurs de Sainte-Marie, boulevard Arago. Il est enterré au cimetière de Passy, place du Trocadéro.

Boylesve romancier

Entre 1888 et 1896, Boylesve publie des nouvelles et des contes sous plusieurs pseudonymes dans différentes revues, La Plume, la Revue Blanche et surtout L'Hermitage.

Puis, après avoir publié Le Médecin des dames de Néans (1896),qui se déroule à La Haye et à Aix-les-Bians, il entreprend la rédaction de trois romans ayant pour cadre l’Italie : roman libertin dans Les Bains de Bade (1896), roman sentimental dans Sainte-Marie des fleurs (1897), roman sensuel dans Le Parfum des îles Borromées (1898).

Vient ensuite un cycle romanesque consacré aux moeurs de la province tourangelle, avec Mademoiselle Cloque (1899) [à Tours, vers 1885, une respectable et vieille demoiselle, dévote fameuse, est déchirée entre le souci de faire le bonheur d'une jeune nièce et celui de défendre, contre les républicains, une cause sacrée, la reconstruction de la basilique Saint-Martin.] C’est alors qu'il prend son enfance comme sujet de romans: il écrit Les Bonnets de dentelle, mais son éditeur le lui fit récrire pour le publier sous le titre La Becquée (1901) suivi de L’Enfant à la balustrade (1903).

En 1902, La Leçon d’amour dans un parc scandalise les milieux bien pensants et déchaîne les foudres de l'abbé Bethléem (en 1924 il publiera Nouvelles leçons d'amour dans un parc). Ce sont ensuite quelques romans moraux, parmi lesquels se distinguent Le Bel avenir (1905), Mon Amour (1908), Le Meilleur Ami (1909), La Jeune fille bien élevée (1909) et Madeleine jeune femme (1912).

Survient la guerre. Dès les premiers mois du conflit, Boylesve perd son demi-frère, tué au front, et son souvenir lui inspire le roman Tu n’es plus rien (1917). De la même année date Le bonheur à cinq sous.

Dans la période de l’après-guerre la découverte du roman proustien incita Boylesve à redéfinir son esthétique romanesque. Les œuvres des années 1920-1924 (Élise, Ah ! Plaisez-moi, Souvenir du jardin détruit) portent la marque d’expérimentations stylistiques et formelles qui sont loin de faire l’unanimité chez les critiques. En fait Boylesve a compris que Proust était en train de réussir ce que lui-même avait tenté. Il a écrit : "Notre œuvre, à nous, est ruinée par celle-là. Nous avons travaillé en vain. Proust supprime la littérature des cinquante dernières années".

Plus d’une quinzaine d’oeuvres ont été publiées après sa mort, dont Les Bonnets de dentelle, première version de La Becquée.

LES ROMANS LIÉS À L'ENFANCE DE BOYLESVE

Boylesve avait avoué que dans son enfance, se sentant à l'étroit dans cette petite ville de province, il avait surtout le désir d'en sortir. Ce n'est pas sans raison qu'il donne à La Haye le nom de Néans dans son premier roman, Le Médecin des dames de Néans (1894). L'image de cette "pauvre taupinière" est très dépréciative. Les femmes, en particulier, y sont victimes de l'atmosphère qui règne dans la petite ville provinciale : "La continuité des mêmes occupations, la vue des mêmes visages, les mêmes paroles échangées, les mêmes endroits chaque jour parcourus, la prévision à peu près infaillible du lendemain, de la semaine et de l'an prochain, enfin la terrible monotonie baignent les femmes d'une atmosphère de si fade saveur qu'une petite morts se produit en elles…".

Pourtant Boylesve écrivit plusieurs romans pour faire revivre les lieux et les gens qui avaient accompagné son enfance. Son projet était de lutter contre le temps, d'utiliser l'écriture, la "transposition littéraire", pour conserver vivant le petit monde dans lequel il avait vécu, ce petit monde qu'il est d'ailleurs allé revoir plusieurs fois, "à la recherche du temps perdu". C'est ce qu'il écrivit dans ses Feuilles tombées, en date de l'année 1905 : "En revoyant ce pays, c’est moins mes souvenirs d’enfance qui m’émeuvent que le sentiment de la transposition littéraire que j’ai faite de tout cela ; c’est le souvenir de mes livres. Ce qui n’y est point entré m’importe peu. Quand je regardais tout cela, autrefois, avec mon inquiétude déjà constante, c’était le désir inconscient de donner la vie de l’art à mes alentours qui me tourmentait. En donnant une forme achevée aux mille impressions que j’ai eues, il me semble que j’ai accompli un devoir, mon devoir, le premier des devoirs que la nature exige de moi. Si le monde entier ne connaît pas ma petite ville et ses mœurs, du moins il y a par le monde entier des esprits qui savent mon clocher, ma rivière, et la colline sur laquelle s’étageaient les jardins de la maison Colivaut, et la façon dont on a vécu là il y a vingt ans."

– Le roman Le médecin des dames de Néans met en scène le notaire de Néans, Me Durosay, propriétaire de la "maison à la balustrade", son épouse Annie Durosay, le curé de Prébendes, Lureau-Vaslin un riche libertin à la belle barbe brune et le médecin Grandier. Celui-ci avait décidé de guérir les dames de Néans de l’état de langueur dans lequel les plongeait la vie mortellement ennuyeuse de la petite ville de Néans. Pour commencer, il favorisa une intrigue entre la femme du notaire Durosay et Septime de Jallais, un jeune homme de bonne famille placé sous la tutelle de l’abbé de Prébendes. C'est au cours d'un séjour à Aix-les-Bains que Mme Durosay succomba aux baisers de Septime. Le père du jeune homme, un conseiller général, vit d'un oeil indulgent cette éducation sentimentale de son fils et son évolution vers le libertinage; mais l'abbé de Prébendes, ne supportant pas que son élève lui échappe, en mourut. Quand tout le monde fut revenu à Néans, Septime eut la douleur de s'apercevoir que Mme Durosay s'éloignait de lui pour se laisser séduire par Godefroy Lureau-Vaslin, le propriétaire du château voisin de Saint-Pont. Alors le docteur Grandier se félicita d'avoir triomphé de l'abbé de Prébendes et d'avoir permis à Mme Durosay d'échapper à la vie étriquée à laquelle elle était promise. Mais Septime ne le supporta pas et se noya dans l'étang de la propriété des Veulottes.

– Le roman Les Bonnets de dentelle commence à la mort de Thérèse et s'arrête lorsque Félicie, à Paris pour raison médicale, se demande si elle survivra à sa maladie.

– Le roman La Becquée commence avant la mort de Marie Félicie Clémence et s'achève avec le remariage de Me Nadaud, la maladie et mort de Félicie et le suicide de son mari.

– L'Enfant à la balustrade continue avec la rencontre de Riquet et de Marguerite, la crise causée par l'achat de la maison Colivaut et s'achève avec la solution de cette crise, le mariage de Marguerite et la perspective pour Riquet d'entrer au collège.

– Dans Mon Amour, il consacre une trentaine de pages à un pèlerinage au pays natal.

– Dans ses "écrits intimes", publiés sous le titre de Feuilles tombées, bien des pages concernent le monde de son enfance.

DES PERSONNAGES RÉELS AUX PERSONNAGES DES ROMANS

Les personnages des romans de Boylesve Les Bonnets de dentelle, La Becquée et L'Enfant à la balustrade sont la transposition romanesque de membres de la famille de René Boylesve.

Dans la réalité |

Dans Les Bonnets de dentelle |

Dans L'Enfant à la balustrade |

| La Haye-Descartes | Néans | Beaumont |

| La propriété de la Barbotinière | Les Gélinottes | Courance |

| Le métayer Doury | Pidoux | Pidoux |

| La fille aînée du métayer | Valentine | Valentine |

| Alexandre Roy, l'homme à tout faire | Fridolin | Fridolin |

| Me Defrance et Me Fontaine, notaires | Me Cointreau et Me Durosay | Me Clérambourg |

| Bréchard, l'ami des deux soeurs | Musardier, dit Sucre-d'Orge | Laballue, dit Sucre-d'Orge |

| Defond, propriétaire de Plancoulaine | - |

Plancoulaine |

| Capitaine en retraite Sevrette, voisin de La Haye | - |

Capitaine Chevreau |

| Louise Renaut, amour de Boylesve | - |

Marguerite Charmaison |

| Jules Robin, juge de paix républicain | - |

M. Charmaison, député |

L'oncle de Langeais est très âgé et riche, donc son héritage est convoité. Dans la réalité, c'était l'oncle maternel de René Tardiveau, qui avait été maire de Langeais pendant 43 ans.

Mme Gauthier de la Panuche / Me Leduc essaie de sauver la face et de cacher qu'elle n'a plus un sou. Elle est très fière de son fils, capitaine (dans Les Bonnets), "dans la magistrature (dans L'Enfant). Dans la réalité, Mme Thibaut possédait une belle propriété au nord de Cinq-Mars-la-Pile, Le Bois-Prieur. On la croyait riche. Elle avait cinq enfants.

Son frère Adolphe / Casimir est ruiné à la suite de mauvaises affaires en Afrique, à Londres…; il a mangé la fortune de sa femme et est hébergé chez l'oncle de Langeais.

Célina vit avec sa soeur dans le domaine

Félicie (inspirée par Clémence Sulpiceau) dirige le domaine de Courance; elle surveille de très près ses fermiers qui la redoutent. Grâce aux revenus de ses fermes, elle se fait un point d'honneur à assurer le "becquée" à tous les membres de la famille qui sont dans le besoin.

L'oncle Plateau / Planté a renoncé à diriger le domaine; il aime la chasse; il se suicidera après la mort de son épouse (comme, dans la réalité, Marcel René Jeanneau)

Lureau-Velin. Godefroy Lureau-Vélin est un personnage du roman Le médecin des dames de Néans écrit par Boylesve en 1894; c'est un riche ingénieur qui se rend acquéreur de la terre de Saint-Pont, qui jouxte la propriété de la Barbotinière. On le retrouve dans Les Bonnets de dentelle, comme propriétaire de Saint-Pont. Il est très différent du Me Nadaud (de La Becquée et de L'Enfant). Dans la réalité Me François Pierre Auguste Tardiveau (1835-1883) était l’un des deux fils d’une famille de cultivateurs beaucerons retirés à Nourray en Vendômois, devenu notaire à La Haye-Descartes. Il avait épousé Marie Sophie Boislève à la mairie de La Haye-Descartes (la cérémonie religieuse ayant eu lieu à Langeais). Ils ont eu deux enfants, René et Marie. Veuf, il se remaria en 1874 avec Marie Brunaud de Montgazon.

Sa seconde épouse est seulement nommée dans Les Bonnets (mistress Edgeton); elle tient une assez grande place dans les autres romans: ceux qui ne l'aiment guère l'appellent "la créole", Riquet l'appelle "petite-maman". Dans la réalité, Marie Brunaud de Montgazon était la soeur d'un notaire de Ruffec

Sa première épouse (Thérèse / Marie) vient de mourir lorsque commence le roman Les Bonnets; on la voit un peu plus longuement au début de L'Enfant où elle s'étiole et meurt dans la pauvre maison du notaire. Dans la réalité Marie Sophie Boilesve était la fille de notables tourangeaux, qui avait été élevée dans un couvent parisien. Elle avait accompagné ses parents à Londres, puis en Algérie, où son père Adolphe avait fait de mauvaises affaires qui le ruinèrent.

Son frère Philibert est considéré comme un "raté" par la famille: doué pour le dessin, il vit à Paris avec une maîtresse, Marceline, dont il a eu une fille Adrienne. Celle-ci est handicapée suite à une chute ou à une coxalgie. Sa mère tient une petite mercerie Dans Les Bonnets, Philibert finit par bien gagner sa vie grâce à son talent de dessinateur. Dans la réalité, Albert Boilesve, né en 1843, aurait voulu être peintre ; mais il s’était résigné à tenir à Paris, rue de la Pépinière, un petit magasin d’antiquités. Il vivait maritalement avec une femme dont il avait eu une fille illégitime, Hélène, qui, souffrant de coxalgie, mourut à 13 ans. Finalement il épousa la mère, dont il eut encore un fils, qui ne vécut que quatre ans.

Jeannot / Riquet, à la suite du décès de sa mère, est élevé dans le domaine par Félicie et Célina. C'est lui la narrateur dans La Becquée L'Enfant à la balustrade.

Clérambourg, notaire en retraite, prédécesseur de Me Nadaud, est devenu son fidèle ami. Mais lui aussi, pour plaire à Plancoulaine, va prendre ses distances. C'est dans une maison lui appartenant que va loger le docteur Chevalière. Finalement, il va se réconcilier avec Nadaud, qui l'emmènera à la chasse à Courance.

Valentine est la fille aînée du métayer Pidoux, à la Barbotinière. Mais elle vit chez les maîtres, ce qui laisse à penser qu'elle est la fille illégitime de Planté. D'ailleurs Pidoux ne se gêne pas pour demander une dot pour elle. Au début du roman, on lui confie la garde de Riquet: celui-ci n'a que 4 ans; mais cette fille de 18 ans lui donne ses premiers émois érotiques. Aguichante, il lui arrive de se faire "pincer" par Casimir. Finalement, Félicie, par testament, lui laissera 5000 francs de dot.

M. Laballue, dit Sucre-d'orge, père d'un châtelain des environ, est un grand ami de Félicie. C'et lui qui lui a offert la canne qu'elle utilise dans ses promenades de ferme en ferme. Il vient régulièrement passer ses soirées à Courance où il fait des lectures à haute voix. C'est lui qui donnera à Riquet le goût des livres.

Marguerite Charmaison est la fille d’un député radical de Paris. Elle ne vient à Beaumont qu’aux vacances chez sa grand-mère Charmaison qui habite en bord de Creuse, près du pont. Riquet l'a rencontrée près du cadran solaire de la maison à la Balustrade alors qu'il avait six ans et elle huit. Il en a été aussitôt amoureux.

Il la voit ensuite à plusieurs reprises : dans le parc de sa grand-mère, mais elle est maintenant trop âgée pour qu'on joue avec elle; chez les Plancoulaine, mais il n'ose pas l'aborder; dans le jardin du presbytère, elle lui donne un baiser et cela le trouble. Lorsque Marguerite et son père vont au bal masqué chez les Plancoulaine, Riquet se cache pour la voir passer sur le pont.

Quand Marguerite est en âge de se marier, le docteur Troufleau la demande en mariage, mais on la lui refuse parce qu'il est ami des Nadaud. Marguerite, depuis son enfance, a eu de grandes ambitions successives : le théâtre, la religion, la philosophie, l'art. Finalement, elle y renonce pour épouser le docteur Chevalière: c'est elle qui, près du cadran solaire, l'annonce à Riquet, sans se douter que le garçon l'avait profondément aimée.

Quand elle est morte, en 1919, Boylesve écrivit, dans Feuilles tombées: "Aucune femme n’a tenu une place aussi forte dans ma vie et d’une façon aussi prolongée. Et Louise n’en a jamais rien su."

"COURANCE" ET L'ENFANCE DE BOYLESVE

On trouvera plusieurs photographies sur le site de Pierre-Marie Danquigny, agrégé de Lettres classiques, maire de Nouâtre :

http://www.litteratur.fr/litterature/rene-boylesve/

On y verra, entre autres :

un portrait de René Tardiveau enfant

un portrait de Marie-Sophie Boilesve

la Barbotinière vue du dolmen

les trois tombes du cimetière

la maison à la balustrade du temps de Boylesve

un portrait de Louise Renaut

la maison Plancoulaine

l'impasse de la Plumassière

le jardin public

un portrait de René Tardiveau à 22 ans

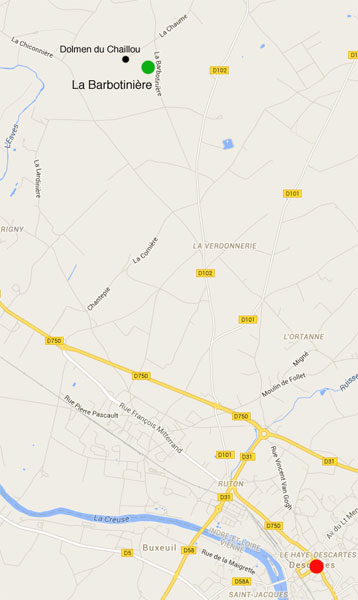

– La propriété de la Barbotinière: elle ne se visite pas; on peut la voir en allant jusqu'au dolmen du Chillou (prendre la D 102 et tourner à gauche, puis tout droit jusqu'au dolmen).

– A Descartes :

• la maison natale de Boylesve (on ne peut voir que la façade et l'arrière),

• la "maison à la balustrade" avec son jardin et son cadran solaire, amputée de son ancienne terrasse qui était ombragée par un marronnier et un orme (ne se visite pas).

• la place de la mairie avec la statue de Descartes (statue de Vigny dans le roman)

• le jardin public (jardin du presbytère) avec la statue de Boylesve (et de Descartes)

• le pont sur la Creuse

• la maison Plancoulaine (ne se visite pas).

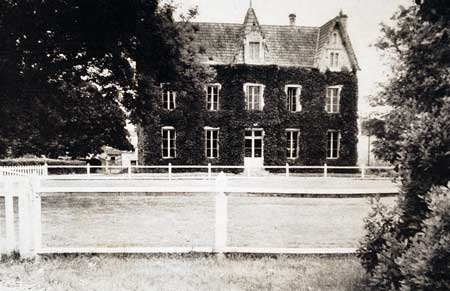

La Barbotinière

C'est une vaste propriété à Balesme, à 4 km au nord de La Haye, avec cinq fermes: La Barbotinière, Epinay, La Valanderie, La Chaume, La Giraudière.

Elle se trouve au bas d’une petite colline sur laquelle se dresse un dolmen, le Chillou du Feuillet. Elle est traversée par un petit ruisseau souvent à sec, la Courance.

Elle comporte un parc, un jardin et plusieurs bâtiments, entre autres un vieux pavillon, dit "pavillon pointu" à cause de son toit à pignon et une "maison neuve" occupée seulement dans les grandes occasions.

On accède à la propriété par une longue allée menant à une grande grille ouvrant sur une cour d’honneur ombragée par un énorme marronnier et dominée par le perron de la "maison neuve". Une autre entrée, à 150 mètres plus loin, n’est qu’une porte cochère peinte en jaune ouvrant sur la partie ancienne, la ferme et les communs.

Marcel Jeanneau, aimant la solitude, il se retirait volontiers dans un petit pavillon qu’on appelait "le bout du monde" avec son chien Rouflo (Mirabeau dans le roman)

La propriété apparaît dans les romans sous les noms de Les Veulottes (Le médecin des dames de Néans), Les Gélinottes (Les Bonnets de dentelle), Courance (La Becquée).

Dans Le Médecin des dames de Néans, la description des Veulottes reste imprécise et très générale; l'auteur y ajoute un pont sur le ruisseau et un étang (dans la réalité à un kilomètre au sud-est de La Barbotinière); il y précise (p. 277) qu'un fossé séparait les Veulottes de la terre de Saint-Pont (celle-ci sans doute imaginaire): "On voyait le château de Saint-Pont, au bout d'une longue allée d'acacias centenaires: un fort et honnête corps de logis aux fenêtres à meneaux, flanqué de deux gros pavillons aux longts toits moussus;des pigeonniers en pointe, une chapelle." (p. 274)

Le domaine des Gélinottes vu depuis le dolmen (Les Bonnets de dentelle, p. 58-59)

Jean et Félicie marchèrent tout d'une traite, sans plus rien dire, et à travers champs, jusqu'à l'endroit préféré de Félicie, où, chaque journée claire, elle allait voir coucher le soleil. C'était à mi-hauteur d'un petit coteau couronné d'un bois de sapins. Au milieu d'un champ inculte à cause des pierrailles qui l'obstruaient, il y avait un antique dolmen, mentionné formellement dans les ouvrages archéologiques de Touraine, et nommé, dans le pays, le Chillou ou le caillou du Feuillet. Il consistait en une assez belle pierre-levée, assise encore par une de ses extrémités sur une pierre debout; le second support s'était affaissé, de sorte que la grande table, soulevée à un bout, était inclinée jusqu'à terre, ce qui ne nuisait nullement à la beauté de l'effet pittoresque. L'herbe, les ronces et les chardons envahissaient en liberté cette masse granitique. Un très vieux noyer entrelaçait au-dessus les jolies courbures de ses branches. Et de là, on embrassait d'un coup d'œil presque toute l'étendue des Gélinottes.

Félicie et l'enfant avaient un sentier à eux, au travers des cailloux. Jean marchait devant, tout fier de guider sa tante et de poser le pied avec assurance dans tel et tel creux connu d'eux seuls et où l'on était sûr de ne pas se tourner la cheville. Puis, arrivés à la grande pierre druidique, la tante s'appuyait tant bien que mal contre ce dossier incliné; le petit escaladait le dolmen et il s'installait à califourchon à l'extrémité la plus élevée du monolithe.

Directement au-dessous d'eux, à trois cents mètres environ, ils apercevaient presque à vol d'oiseau le groupe des bâtiments des Gélinottes contre lequel était adossée la ferme des Pidoux; les toits de brique aux tons éteints, fondus avec ceux de la terre environnante, des vieux corps de logis à pignons; et le toit éclatant de la "grande" maison, dont les ardoises, reflétant parfois le soleil, formaient comme le miroir d'un étang; les murs de clôture du parc avec une petite porte donnant sur les champs et, tout à fait dans le bas, une porte-marine s'ouvrant en tabatière sur un cours d'eau trop souvent à sec, qui traversait le potager, enfin la forêt des arbres du parc aujourd'hui dépouillés, pareils à une énorme chevelure grise frisée. Tout autour, presque en cercle, à l'horizon de gauche, on distinguait les cinq fermes reliées entre elles par des doubles lignes de noyers, et le ruban blanc-rose de la route de Néans. Presque tout ce que l'œil pouvait embrasser était des Gélinottes, sauf du côté du couchant où la vue s'étendait à des lieues, jusque même à un endroit où par les temps très clairs on distinguait la fumée du chemin de fer de Paris-Bordeaux. Pour les gens qui vivaient encore là, à l'ancienne manière, sans bicyclette ni automobile, rien ne semblait plus lointain que ce petit nuage de fumée blanche que l'on s'écarquillait les yeux pour apercevoir. C'était dans cette direction que se trouvait la rivière. Des peupliers en signalaient de loin le cours étroit et sinueux, et, lors d'une certaine inclinaison du soleil, son gracieux ruban étincelait au milieu des prairies.

Quand Félicie regardait cela, elle oubliait tous les ennuis qui lui venaient des gens qui peuplaient sa terre, pour ne plus voir que sa terre. Et elle la comptait, l'énumérait, ferme à ferme, arbre à arbre, comme un avare son or. Elle savait la contenance et la nature de chaque petit rectangle ou carré découpés si net par la diversité des cultures, et le nom qu'il portait sur le cadastre, et son rendement. Toute sa vie s'était passée à arrondir l'héritage des Chiquet et elle superposait avec orgueil le plan des Gélinottes actuelles au plan ancien: les enclaves achetées une à une, tous les trous bouchés et les grandes plaques gagnées hors des vieilles limites!Le domaine vu de la ferme d'Épinay (La Becquée, p. 51)

De l’endroit où nous étions, pas loin d’Épinay, on apercevait, dans un fond, côte à côte, les toits d’ardoise de Courance et les deux pignons de la vieille maison, couverts en tuile moussue. Le marronnier de la cour, énorme et rond comme un ballon qui va partir, cachait les communs et la métairie de Pidoux. On eût dit que le jardin était planté d’arbres aussi épais qu’une forêt. […] On pouvait suivre la Courance à ses gros buissons fréquentés par des couleuvres et à ses troncs d’ormes pelés, jusque vers l’horizon, où elle allait doucement se coucher dans le lit de la petite rivière d’Esve, entre les peupliers. Les bois étaient sur les hauteurs, et le reste de la vallée divisé en petits champs inégaux de seigles grêles, de blés sensibles au vent, ou de trèfle incarnat qui ressemble à un étalage de rubis sur une grande pièce de velours. […] Le vent s’élevait et faisait bruire au-dessus de nos têtes le feuillage des arbres centenaires. Cela ressemblait aux sons d’orgues lointaines.

De Descartes à la Barbotinière

Les fermes dépendant de la Barbotinière. Le Moulin Gruteau, convoité par Félicie, a été acheté par Philibert puis revendu.

La Barbotinière vue d'avion (Google maps)

Le logis principal de la Barbotinère (Courance)

La Barbotinière est dominée par le dolmen du Chillon-du-Feuillet

Au milieu d'un champ inculte à cause des pierrailles qui l'obstruaient, il y avait un antique dolmen, mentionné formellement dans les ouvrages archéologiques de Touraine, et nommé, dans le pays, le Chillou ou le caillou du Feuillet. Il consistait en une assez belle pierre-levée, assise encore par une de ses extrémités sur une pierre debout; le second support s'était affaissé, de sorte que la grande table, soulevée à un bout, était inclinée jusqu'à terre, ce qui ne nuisait nullement à la beauté de l'effet pittoresque. L'herbe, les ronces et les chardons envahissaient en liberté cette masse granitique. Un très vieux noyer entrelaçait au-dessus les jolies courbures de ses branches. Et de là, on embrassait d'un coup d'œil presque toute l'étendue des Gélinottes.

[…] Arrivés à la grande pierre druidique, la tante s'appuyait tant bien que mal contre ce dossier incliné; le petit escaladait le dolmen et il s'installait à califourchon à l'extrémité la plus élevée du monolithe. (Les Bonnets de dentelle, p. 58)

"Félicie nous mena au Dolmen. L’herbe, les ronces, les chardons envahissaient en liberté la grande pierre, et un très vieux noyer, à demi mort, entrelaçait au-dessus, en guise de dais, les jolies courbes de ses branches. On s’asseyait ou s’adossait comme on pouvait contre la table inclinée. J’étais excessivement fier de connaître par coeur certaines cavités qui me permettaient de l’escalader et d’aller me planter au plus haut." (La Becquée, p. 57)

DANS LA HAYE-DESCARTES AVEC RENÉ BOYLESVE

La maison natale - La maison à la Balustrade - La place de la mairie

- Le jardin du presbytère - Le pont sur la Creuse - La "maison Plancoulaine" - Les trois tombes du cimetière.

LA MAISON NATALE, au 10 de la rue Descartes (autrefois rue Saint-Lazare).

Située près du carrefour sur la Grande-Rue, fort modeste, sombre et humide, elle n’avait pas de jardinet comme la plupart des maisons voisines. Passant par un long couloir, on accédait à une cour obscure pour atteindre l’étude au second étage où l’on montait par un escalier à ciel ouvert. Les communs, avec écurie et remise, donnaient sur une ruelle très étroite. A droite de la cour, dans l’épaisseur du mur mitoyen, était ménagé un puits où la servante des Tardiveau rencontrait la bonne d’un voisin, le capitaine en retraite Sevrette (= Chevreau).

René avait une petite chambre au-dessus de la cuisine avant d'aller habiter à Courance. Quand la grand-mère vint aider sa fille lors de la naissance de Marie, elle dut coucher dans la pièce réservée à l’étude, qui fut alors transférée dans le salon. Quand "Riquet" revint habiter avec son père, on le fit coucher dans ce salon.

"La remise et l’écurie donnaient sur une ruelle étroite et assez mal entretenue où l’on se heurtait à des charrettes à bras, à des tonneaux et aux appareils de M. Fesquet, qui était bouilleur de cru. […] Je la connais, votre maison (dit la grand-mère de Riquet), c’est un taudis : des pièces sans jour, une cour sans un rayon de soleil… J’y vois encore ma pauvre fille, dans son fauteuil, cherchant de l’oeil un coin du ciel ! Je l’entends : "Grand comme ça ! si je voyais comme ça de bleu, il me semble que je pourrais guérir" (L’Enfant à la balustrade).

En face, habitait la famille Coursault, dont les filles s’appelaient Laure et Gabrielle (nommées Marguerite et Georgette Pergeline dans le roman).

La maison natale de Boylesve (Wikipedia)

Boylesve y est revenu le 9 septembre 1889, alors que la maison était occupée par un médecin, le docteur Gaudeau :

Hier soir dîner chez le docteur Gaudeau à La Haye. Suis monté avec lui, pour la première fois depuis treize ou quatorze ans, dans cette ancienne vieille chambre, là-haut, au-dessus de la cuisine. Comme ça vous remplit de souvenirs ! Comme ça m’empoigne, moi, ces choses-là ! Tout d’un coup il vous monte à la tête une bouffée d’autrefois, des quantités de petits moments voilés dans la mémoire et tout d’un coup ramenés avec une intensité de vie extraordinaire.

Oh ! et puis une scène que je n’oublierai jamais. Après la mort de ma mère, mon retour à La Haye. J’avais quatre ans, on ne m’avait rien dit, mais je pressentais avec un instinct d’enfant. Le soir, ma pauvre grand’mère, devant la cheminée, me déshabille ; j’étais sur ses genoux ; je faisais, je crois bien, ma prière : tout d’un coup, c’était plus fort qu’elle, elle fond en larmes, elle que je n’ai jamais vue pleurer que cette fois, elle, dure, jamais souriante. Oh ! elle pleurait, la pauvre femme ! et elle me prend dans ses bras avec un serrement d’amour et de désespoir, la seule expansion de sa vie ! Les larmes me gagnent, et longtemps, longtemps, nous restâmes ainsi : nous n’avions pas dit un mot, nous nous étions compris en pleurant.

LA "MAISON À LA BALUSTRADE"

(google maps)

La maison aujourd'hui, avec la terrasse amputée par le passage de la rue Georges-Mouton

C'était la maison de la Veuve Mouton, actuellement à l’angle de la rue Georges-Mouton (maréchal et comte de Lobau) et de la rue Pierre-Ballue. René enfant allait souvent y jouer. Puis son père l’acheta aux héritiers de la veuve Mouton (dans le roman Mme Colivaux) et il la transforma quelque peu.

La terrasse qui s'étendait devant la maison n'existe plus. Elle était ombragée par un marronnier et un orme et limitée, sur la rue, par un "mur bas" que Boylesve reconnaît avoir "ennobli" en l'appelant une "balustrade". Dans Le Médecin des dames de Néans, il évoque les soirées d'été sur cette terrasse.

Ce soir, sur la terrasse du notaire, un marronnier et un orme, trois ou quatre fois séculaires, balançaient leurs feuilles et leurs fines branches dans l'air tiède. On voyait par-dessus la balustrade de pierre, grâce aux lumignons de quelques boutiques, la principale rue de Néans s'enfoncer dans l'ombre, inégale et bossuée, molestée de pignons avancés, de vieilles maisons ventrues, jusque vers l'église dont le clocher, là-bas, apparaissait, par instants, dans la clarté brève d'éclairs de chaleur. On n'entendait de bruit que, parfois, celui des volets qui se fermaient mollement comme la paupière d'un oeil qui s'endort peut-être avec une sorte de respect instinctif de ces silences d'été nocturne. Les familiers étaient assis dans de grands fauteuils d'osier qu'ils appelaient des "torpeurs". […] On prolongeait longtemps ces soirs de torpeur. Les messieurs fumaient. Il y avait des giroflées et des roses au pied de la maison, à une certaine distance, et de petites brises espacées en apportaient par moments les parfums presque trop violents, une minute, et tout à coup évanouis, pour revenir aussitôt après, avec une insistance.

On retrouve la maison du notaire Durosay dans Les Bonnets de dentelle :

"Me Durosay habitait tout au bout de la grande rue centrale qui formait une des branches du carrefour, traversait la place et descendait à l'église. De toute la longueur de la rue, on apercevait la terrasse de la maison du notaire, ornée d'une balustrade et de deux arbres magnifiques, un marronnier et un orme. D'ordinaire, Mme Durosay s'accoudait là…" (Les Bonnets de dentelle, p. 110).

Derrière la maison s'étendait un vaste jardin sur trois niveaux, avec un escalier de sept/huit marches montant dans le second jardin où se trouvait un cadran solaire :

On disait “les jardins”, quoiqu’il n’y en eût en réalité qu’un seul ; mais, sur la pente d’une colline, le jardin se trouvait distribué en terrasses étagées, au nombre de trois, dont la plus basse, qui portait tous les bâtiments et s’agrémentait en parterre, faisait un retour du côté de la ville par un terre-plein à balustrade dominant la grande rue de Beaumont, dans sa longueur, jusqu’à l’église. De tout Beaumont on voyait la maison Colivaut, les balustres, la vieille porte cochère à pattes de biche, le clocheton, l’orme et le marronnier.

Le cadran solaire était situé dans le second jardin. On y accédait par une douzaine de marches dégradées et branlantes où le passage quotidien avait créé un double sentier parmi la mousse. Lorsqu’on posait le pied sur une certaine marche, on la sentait osciller, et l’on croyait entendre le bruit sourd de l’éclat lointain d’une mine. Un prunier de mirabelles étendait ses fines branches au-dessus de l’escalier, et il y avait toujours quelque fruit qui pourrissait à droite ou à gauche, sur de jolies oreillers moussus. Au dernier degré s’ouvrait une large allée bordée de buis épais taillés à hauteur de la main. Cette allée était coupée à angle droit par une autre semblable, et, au croisement, s’élevait le cadran solaire.

Il est bien vain, sans doute, de rechercher les causes de l'attrait qu'exercèrent sur moi, du premier jour que je les vis, cette pierre ancienne, cette petite table d'ardoise portant gravées les heures du jour, ce triangle de métal et cette pointe d'ombre mobile. Je devais me cramponner à l'aide des mains et du menton pour lire l'heure et, en outre, prendre garde d'endommager mes chaussures contre la pierre et de piétiner le persil qui croissait alentour. La table d'ardoise était divisée par une profonde lézarde, et quand mes doigts pesaient contre l'un des bords, une des parties basculait et de petits insectes, trottinant comme des tatous, sortaient de la crevasse et se livraient sur l'ardoise à des girations éperdues. De beaux caractères romains enguirlandaient l'hémicycle des heures, dont j'avais voulu connaître le sens dès la première fois : LAEDUNT OMNES, ULTIMA NECAT (Toutes les heures nous blessent, la dernière nous tue). Cette inscription mélancolique, gravée depuis plusieurs siècles, autant que la magie du soleil qui venait là complaisamment traduire en chiffres les étapes de sa course, me laissaient l'impression que quelque chose se passait à cet endroit, qui n'était pas tout à fait ordinaire. Ce carré d'ardoise était en relations avec le ciel, et de ces relations une grande vérité triste s'était dégagée, formulée et imprimée là. Et je serais volontiers demeuré longtemps à contempler ce cadran. Je guettais la pointe d'ombre qui se promenait lentement sur les petites rainures des quarts d'heure, comme si elle eût été la plume de Dieu même, et j'osais espérer qu'elle écrirait peut-être un jour un mot pour moi. Si, par hasard, quelqu'un montait les marches, je redoutais d'être surpris inerte et désœuvré. Alors je rougissais comme si j'eusse fait mal, parce que j'étais certain que l'on me trouverait ridicule. Et je n'eusse jamais osé dire à personne ce que je pensais, ni parler de mon plaisir. Cependant, à part moi, j'avais ma fierté d'évoquer des merveilles. (L'Enfant à la balustrade, p.3)C'est près de ce cadran solaire de Boylesve enfant a rencontré pour la première fois une petite fille, Louise Renaut, qu'il devait retrouver ensuite à Tours alors qu'elle avait dix-huit et qu'elle était, dit-il, "dans la plénitude de sa beauté". En fait, il en fut amoureux toute sa vie, sans jamais le lui dire. C'est elle la "Marguerite Charmaison" des romans.

Un jour je fus brusquement secoué par quelqu'un qui était venu derrière moi à pas de loup. Ce quelqu'un avait de petites mains de fer qui s'appliquèrent sur mes yeux comme des griffes, tandis qu'une voix qui n'était pas désagréable demandait : — Qui est là? Puis elle commanda si impérieusement que je crus entendre cingler un fouet : — Dites vite qui est là. Je ne disais rien, parce que je ne savais pas qui était là. Alors on se mit à trépigner si fort que l'on m'égratignait les talons : — Dites qui est là! Dites qui est làl... Mais dites donc quelque chose, petit sot ! Ce mot soulagea le diable qui m'écorchait, car il ouvrit ses mains de fer. Ce diable était une fillette, plus âgée et plus grande que moi, et qui, malgré son agression, me parut élégante et jolie. Lorsqu'elle vit le masque de clown, taché de rouge et de blanc, que ses doigts m'avaient fait, lorsqu'elle me vit si décontenancé, si ennuyé de ce qu'elle avait osé me dire, elle en fut aussitôt tout émue et m'embrassa. Elle m'embrassait avec le même emportement qu'elle avait mis tout à l'heure à me crever les yeux. Elle m'appelait son "ami chéri" et voulait absolument se faire pardonner ses violences. C'est moi qui fus confus; j'étais fort sensible aux caresses ; je lui dis que je m'appelais Riquet; elle me dit: — C'est moi Marguerite Charmaison. Je la parai immédiatement de toutes les magnificences conçues dans mes rêveries. Son ardeur, ses élans et, tour à tour, sa grâce et ses câlineries achevèrent de m'éblouir. [L’Enfant à la balustrade]

Je l’avais aimée déjà auparavant, durant les vacances, à La Haye-Descartes. Je la revois, en compagnie de sa sœur plus âgée et fort jolie également, dans le jardin de la maison que j’ai décrite plus tard sous le nom de "maison Colivaut". C’était la demeure de mon père. Je vois Louise sortant du salon, sautant d’une marche de pierre pour atteindre le sol de gravier, presque au pied de la tourelle. On allait s’asseoir sur un banc de bois, sous la charmille, berceau d’ormes semi circulaire qui vous invitait à la sortie du salon. Ou bien, on allait, à droite, rejoindre la terrasse sous l’orme et le marronnier, fermée par un mur bas que j’ai ennobli en l’appelant "balustrade" et d’où l’on dominait tout le cœur de la ville. Ou bien, on montait, à gauche de la charmille, les dix marches de pierres branlantes, sous le prunier de mirabelles, qui conduisait au "jardin du haut", au "cadran solaire !" Souvenirs ! adorés souvenirs ! C’est Louise que j’ai peinte, en la transposant un peu, sous le nom de "Marguerite Charmaison". C’est d’elle que, bien réellement, j’allais baiser le manche de l’ombrelle restée dans le corridor ! Je l’aimais comme je n’ai, je le crois, plus guère aimé. (Feuilles tombées, 252)

Dans Mon Amour, publié en 1907, à la date du 4 octobre, Boylesve raconte sa visite à la maison; toujours occupée par un notaire:

J’ai été signer un papier chez le notaire qui occupe la maison où j’ai habité autrefois. Il sait bien que j’ai habité là, mais il me parle d’affaires ; il me retient dans son cabinet au lieu de me dire : "Vous avez peut-être envie de revoir la terrasse ?…" Et si je ne lui demandais pas la permission de m’accouder à la balustrade, il pourrait me croire préoccupé de ce que vaut l’hectolitre de blé. Il sourit quand je le supplie de me laisser monter dans le jardin du haut, car les fruits, justement, n’ont pas donné cette année, et il s’en excuse, le pauvre homme, tandis qu’à son côté je gravis, sous un prunier de mirabelles, certaines marches branlantes qui aboutissent au cadran solaire. Il s’excuse de ce que ce cadran soit si vieux, soit brisé, tienne de la place et ne serve à rien, tandis que je songe que c’est sur cette table d’ardoise, par l’ombre de ce style, que me fut révélée la gravité de l’heure qui ne revient pas et que me fut inspiré le goût des seules choses qui durent.

– Aucune pendule, dis-je au notaire, ne parle au cœur comme cette petite ombre qui est dirigée de si haut.

Il sourit encore, car il croit que je me moque. Je serais fâché qu’il soupçonnât en moi la moindre ironie, et, pour lui laisser le beau rôle, je fais l’imbécile devant cet homme d’affaires sérieux ; je lui dis, en passant entre deux poiriers :

– Ici, quand j’étais enfant, une jeune fille, en visite, piqua son ombrelle dans la terre et faillit l’oublier. Sur la porte, comme cette jeune fille allait partir, c’est moi qui fus dépêché pour quérir l’ombrelle. Je savais bien où elle était, mais je fis comme si je la cherchais longtemps : caché derrière ce noisetier, je baisais, comme un grand amoureux, la petite pomme d’agate que touchait chaque jour la main du premier être qui ait charmé mon cœur.

Le notaire m’écoulait avec inquiétude. J’ai ajouté : "Au fond, dans la vie, il n’y a que ces choses-là qui comptent…" Mais le notaire a dû se dire que je n’ai pas cessé d’être enfant.

La maison Colivaut dans le roman

[Le père de Riquet, le notaire Nadaud, s’est rendu acquéreur de la maison de madame Colivaut; mais il n’en prendra possession qu’au décès de la dite dame. Comme celle-ci a régulièrement des suffocations les jours de chaleur, toute la famille, un jour de canicule, va lui rendre visite, pleine d’un secret espoir.]

La petite bonne nous fit signe d’entrer. Madame allait très bien. Madame était même, pour le moment, dans le jardin du haut. — Ah! ah! fîmes-nous, dans le jardin du haut!… à la bonne heure!… ah! ah! dans le jardin du haut !

Et nous pénétrons derrière la petite bonne. On traversait une longue cour en pente et pavée de ces gros cubes arrondis en tête d’homme chauve, comme on en voit encore sur les anciennes routes royales. Cette cour était si vaste et l'on en faisait si rare usage que les domestiques ne parvenaient pas à empêcher les cheveux d'une herbe fine de s'y dresser en petites touffes entre les cailloux; même, en plusieurs endroits, des pissenlits fleurissaient. A gauche étaient les écuries, les remises; à droite, la grosse maison bourgeoise, avec huit fenêtres au rez-de-chaussée, autant au premier étage, et deux belles lucarnes dans le haut toit de briques vieillies, d’un joli ton pelure d’oignon, çà et là duveté d'une mousse verdâtre. Pour cheminées, des monuments. La tourelle, sur les jardins, était couverte d'ardoises.

Nous montâmes les marches sous le prunier de mirabelles, pour gagner le jardin du haut. A cent pas de nous, nous vîmes madame Colivaut qui butinait toute seule, sans canne et sans appui, un sécateur à la main. Elle avait planté là sa dame de compagnie, madame Robert, en lui ordonnant de cueillir des noisettes, et elle vint au-devant de nous, toute coquette. Elle avait une robe de soie puce, garantie par un court tablier noir, et, comme toujours, son bonnet blanc orné de rubans bleus. Sa figure grasse et poupine était d'une pomme de reinette de l'an passé.

Elle ne fit aucune allusion à sa santé et nous parla de ses fruits et de ses légumes. Une par une, nous dûmes examiner les plates-bandes, et, un par un les poiriers, dont elle savait l’âge, la biographie et le rendement année par année. Elle regardait, elle aussi, le cadran solaire, lorsqu’elle passait dans son voisinage. Elle s'y pencha et tira sa petite montre d'or pour comparer les heures. On lui fit remarquer que le soleil était couché. Elle rit de bien bon coeur.

Elle redescendit avec nous au parterre. Madame Robert portait les noisettes dans un pli de sa jupe relevée; ce fut mon père qui soutint madame Colivaut sur l'escalier des mirabelles. Lorsqu’elle posa le pied sur la marche branlante qui rendait un bruit sourd, elle fit :

— On dirait qu’on met le pied sur une dalle funéraire.

On croyait madame Colivaut traversée d’une pensée funèbre; mais elle ajouta :

— C’est le tombeau de mes illusions !

Et elle se remit à rire comme une fillette. Elle était tout à fait de bonne humeur. Elle nous mena jusqu’à la terrasse dominant la ville, sous l’orme et le marronnier.

J’étais demeuré au bord de la balustrade. Dans la lumière de perle d’une belle journée mourante, la grande rue sinueuse, égayée de hauts pignons, serrée à la taille par d’ancienne bicoques à encorbellement où se balançaient encore des enseignes, dévalait sans se presser vers l’église. De rares passants troublaient la paix du soir…

[Le jeune Riquet fait une visite à madame Colivaut.]

Lorsque je n’allais pas à ma leçon de latin, on m’envoyais quelques heures dans les jardins de madame Coliveau. Mon père aimait à me savoir là; c’était un peu, pour lui, prendre possession de la maison. Il me disait : “Tu tâcheras d’être à la balustrade sur les quatre heures, au moment où je passerai; alors je te verrai de loin.” Ainsi il se figurait qu’il rentrait chez lui et que son fils l’attendait sous les beaux arbres. Pour les gens de la ville, il me plantait là aussi comme un drapeau. C’est que, de tout Beaumont, on me voyait sur cette terrasse fameuse, et les personnes ne pouvait manquer de dire qu’elles avaient vu le “petit Nadaud se prélasser comme chez lui à la balustrade de madame Colivaut”.

Un jour de la fin de l'automne, madame Robert, la dame de compagnie, me fit entrer dans la chambre de madame Colivaut. Les sièges y étaient garnis de housses, les fenêtres, de rideaux jaunes; un grand placard bâillait, où l'on apercevait des rouleaux de papiers de tenture et du linge en pile; une odeur de caramel se mêlait à celle du tabac à priser; au fond d'une alcôve, madame Colivaut était couchée. Sa tête de pomme de reinette, embobelinée dans un bonnet, ne me plut guère, car je pensai, dès le seuil : “Sacristi ! il va falloir embrasser !” Madame Colivaut caressait un gros chat qui ronronnait sur l’édredon, contrairement, c'était probable, aux volontés de madame Robert, femme d'humeur prompte, qui se hâta d'empoigner l'animal par la peau du dos, tandis que sa maîtresse disait d'une voix plaintive :

— Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette pauvre bête ?

Madame Robert tenta de me soulever pour me mettre au niveau des joues rondelettes et fripées de la malade, mais elle me trouva trop lourd. On se contenta de me demander mon âge; puismadame Colivaut fit signe à madame Robert d'aller prendre dans la commode la boîte aux chocolats. Ils dataient du jour de l'An; mais je ne fis pas le difficile. Enfin, on m’envoya jouer.

Je courus au cadran solaire. Le persil, autour du socle, avait été coupé. Sur la pierre noircie, rugueuse et trouée comme une éponge, il était poussé de petites mousses jaunes, et, dans une jointure, une touffe d'herbe lançait trois tigelles menues par-dessus le cadran. Je m'aperçus que j'avais grandi, car je lisais l'heure sans me cramponner à l'ardoise brisée : plus de danger de voir accourir les cloportes dans mes manchettes.

Il n'y avait personne dans le jardin. Je me souviens qu'on entendait le bruit lointain d'un marteau sur la forge et la chanson plus rapprochée d'une couturière qui cousait chez madame Colivaut. La lessive séchait. De beaux nuages moutonneux traînaient sur 1e cadran une ombre rapide.

J’allai m’asseoir sur une chaise au pied du marronnier, et je m’accoudai à la balustrade. C’était un jour ordinaire; on apercevait peu de monde. Les hommes politiques commençaient cependant à s’assembler pour l’apéritif. Une femme, un seau à la main, gagnait le socle de la statue; on entendit le bruit du seau de fer-blanc déposé vide sous la fontaine, puis celui de l’eau bouillonnant sur son fond sonore.

Les troncs de l’orme et du marronnier étaient situés à un mètre à peine de la balustrade, et ils lançaient des branches magnifiques et libres, principalement sur la rue, du côté du midi. Depuis des générations, les voisins indulgents avaient toléré ces empiètement d’ombrages.

[La voisine de madame Colivaut, madame Auxenfants, avait comme locataire M. Fesquet. Tous deux voulurent exiger l’élagage des deux arbres. Tout se passa à peu près bien pour la maîtresse branche du marronnier; mais la grosse branche de l’orme tomba sur un coin de la maison de madame Auxenfants, défonça le toit et blessa un ouvrier. On voulut cacher la nouvelle à madame Colivaut. Mais quand celle-ci vit la maison de son ennemie à demi-effondrée, elle se mit à rire. Madame Colivaut riait toujours, ou du moins on le pouvait croire, car elle portait la main à sa bouche et semblait comprimer de petits spasmes de gaieté. A la vérité, elle étouffait; elle tomba dans les bras de sa gouvernante et expira le soir. Alors le notaire Nadaud put prendre possession de la maison à la balustrade.]

C’était une des premières journées du printemps, qui, en Touraine, est souvent une belle saison. L’orme et le marronnier avaient reçu une noire coucher de coaltar sur leur plaie, et le grand bras mutilé du marronnier se couvrait d’un feuillage tendre. Toute la maison, depuis le déménagement, n’offrait que le spectacle d’un indescriptible salmigondis; mais nous trouvions cela parfait. Nous ouvrions les portes, nous parcourions les pièces, nous aspirions l’odeur des placards, placards à confitures, placards à linge, placards à pharmacie, placards remplis de vieux rouleaux de papiers de tenture. On déroulait ces papiers; on essayait de réassortir en retournant les grandes langues déchirées qui pendaient aux murs. Beaucoup de plafonds étaient craquelés. Dans les chambres longtemps inoccupées, notre présence surprenait et agitait un peuple de souris. Nous montâmes jusqu’aux greniers. Nous mettions la tête à chaque lucarne. De là, la vue était large et belle : on dominait Beaumont; on apercevait la rivière, le pont. Puis ce furent des gambades dans le jardin; nous courûmes les uns après les autres, comme trois enfants. Je n’avais jamais connu mon père gai; je l’avais tant vu souffrir !

Puis nous recommençâmes à parcourir l’intérieur. Depuis longtemps l’attribution de chaque pièce était déterminée. Alors on imaginait l’endroit restauré et meublé.

— Je suis là, dans mon cabinet, vois-tu bien ? tu peux communiquer avec moi sans passer par l’étude des clercs…

— Moi, ce qui me plaît, c’est l’escalier dans la tourelle. C’est un plaisir de monter par là ! Nous étions chez nous! Nous allâmes sur la terrasse; il n’y avait plus aucun siège; nous nous accoudâmes à la balustrade, et là nous regardâmes longtemps la ville. De la ville aussi, l’on nous regardait.

Nous étions là chez nous. Nous y passâmes l’après-midi entier, à ne rien faire, à nous sentir chez nous.

[La fin du roman]

Je m’en allai sur la terrasse et m’accoudai à la balustrade. A l’heure du dîner, tous les bruits moururent, et la rue, en toute sa longueur, semblait traverser une ville abandonnée. Seule, au milieu de la place, demeurait la statue du poète.

De ma balustrade, je regardai encore une fois cet être inconnu de tous et dominant tout le monde de sa mine altière. Il restait étranger à nos rumeurs, à nos disputes, à nos bassesses. Il paraissait désespéré, et pourtant calme. Etait-ce à cause de ce qu’il voyait à ses pieds ? était-ce à cause de ce qu’il voyait au loin ? De son piédestal, voyait-il les hommes mieux que nous ? Voyait-il Dieu ? Ne voyait-il rien ?

La nuit était presque venue, j’eus moins de honte à commettre une extravagance. Je ramassai dans l’ombre tous mes beaux désirs d’enfant, écornés déjà aux réalités de la vie, et, au risque d’être pris pour un insensé si quelqu’un m’entendait, je mis mes mains en porte-voix sur ma bouche, et criai au poète :

— Que voyez-vous ? que voyez-vous ? vous qui avez l’air d’être au-dessus de nous !

L'amour de Boylesve pour "Marguerite Charmaison", dans Feuilles tombées, p. 19-21.

[la Haye-Descartes], 7 septembre 1886.

C’est là ton jeu, cruelle, et j’en suis la victime…

Toutes les fois que je la revois, j’éprouve le besoin de confier à quelqu’un mes impressions, mon trouble, et l’amour insensé qu’elle m’inspire. J’écrivais ces quelques vers à mon retour à Paris, après l’avoir aperçue deux fois seulement pendant mes vacances du jour de l’an dernier. Que dirai-je aujourd’hui ? Voilà huit jours que je ne cesse de la voir, de lui parler… Je ne crois pas que je puisse jamais aimer une autre femme autant que je l’aime, et cependant elle ne sera pas à moi.[La Haye-Descartes], 9 septembre.

Elle est partie hier. Voilà déjà un jour entier que je ne l’ai vue. J’étouffe par moments. L’amour réside si bien dans le cœur que j’ai des battements d’une violence extraordinaire quand je pense à elle. Et quand n’y pensé-je pas ? Toutes les fois que je considère le vide qu’a fait son départ, il me semble qu’on me frappe un grand coup dans la poitrine : je manque de vie. Qui me guérira de cette maladie de l’amour ?[La Haye-Descartes], 2 octobre 1886.

Rien n’est beau comme la campagne le matin, quand l’homme s’y promène à pied, plein de ses pensées, de ses désirs, de ses souvenirs tristes ou gais. Je suis en ce moment assis sur une pierre, au milieu de l’herbe couverte de rosée qui borde la route au passage du Cheval Blanc, tout près du petit pont qu’elle trouvait si joli.

Je l’ai vue hier à Tours, je suis allé chez elle avec Marie. Ce matin je suis tout plein d’elle. Son dernier regard m’a donné de la vie et de la tristesse pour longtemps. Mais qui peut lire dans un regard de femme ? Si j’étais sûr d’y lire une pensée d’amour, je ne serais plus qu’à elle. Toutes ces pensées me reviennent ce matin. Un vent frais me passe sur le front et communique une sorte de douceur à des idées qui sont pour moi autant de douleurs, puisque je suis condamné

à aimer, à aimer chaque jour de plus en plus, sans que jamais peut-être un mot d’amour soit prononcé entre nous. L’amour que je ressens pour elle depuis quatre ans s’accentue à chaque fois que je la vois. Il devient de la folie, et je ne puis avoir aucun espoir. Plus d’un an de plus que moi ! Si elle voulait, pourtant ! O Ange !… Je m’efforce de ne plus penser à toi, car ta pensée est une souffrance ; mais s’il s’agit de toi, je préfère la douleur au plaisir.

Le soleil me gagne peu à peu. Qu’il fait bon ici, pourtant ! Que cette nature est belle, mais qu’elle est vide pour moi ! Je n’entends rien, je ne vois rien, que les cigales qui grésillent dans l’herbe, au loin un aboiement de chien, le bruit des feuilles dans les peupliers, et le battement de mon cœur que ce spectacle excite et qui demande son amour.

|

|

La tourelle |

Le cadran solaire dans le second jardin |

|

|

L'escalier vers le second jardin "Lorsqu'on posait le pied sur une certaine marche, on la sentait osciller" |

|

LA PLACE DE LA MAIRIE et la Grande-Rue de La Haye / Beaumont dans les romans

Le centre de la ville, c'est la Grande-rue (aujourd'hui rue du Commerce) qui va de la "maison à la balustrade" à l'église Saint-Georges et au pont, passant devant la place de la Mairie où se dresse une statue de René Descartes (Alfred de Vigny dans les romans).

(wikipedia)

RENATO DESCARTES,

in hac urbe nato

( Ann: MDXCVI )

Cives Hagæ Turonum

Rodolphusque de Croy,

præfecto urbis J. Robin,

Hoc monumentum erexerunt

Anno MDCCCXLIX

Copie d'une statue (à La Haye aux Pays-Bas)

par Alfred Emile O'Hara comte de Nieuwerkerke (1811-1892).

"Sereine, verdâtre, la statue de bronze du poète les regardait sans fatigue et sans ironie,

comme un étranger descendu dans la ville."

L'atmosphère de la petite ville le dimanche matin :

"L’odeur de nos rues de petite ville, le dimanche, me revient en bouffées que l'éloignement seul rend agréables. Ces rues étaient bondées de paysans exhalant l'ail et le vin, piétinant le crottin, imprégnés de l'atmosphère de l’étable à bœufs. Ils se tenaient au carrefour, en une masse immobile et impénétrable qui envahissait aussi toute la place de la Mairie, dominée par la statue hautaine d'Alfred de Vigny, dont le noble et pur profil de bronze n'évoquait absolument rien, à personne. On attaquait cette foule par les bords, en longeant les maisons afin d'y prendre un point d'appui ; encore butait-on dans les colliers de cuir de l'étalage du bourrelier, dans les seaux de fer-blanc ou les sacs de graines, gras, bondés, boursouflés, fermés étroitement par une cravate de chanvre qui gaufre la toile en nombril d'andouillette. Je voyais les enfants de mon âge se faufiler dans cette forêt humaine en s'agrippant aux pantalons des paysans et s'orientant avec un instinct de sylvains entre les troncs cagneux de velours côtelé. Mais ma grand'mère disait invariablement, avant de pénétrer dans le fort de l'assemblée : "Gare les puces!" et j'évitais avec soin les contacts rustiques. On ne retrouvait ses aises que lorsqu'on avait atteint le magasin élégant de madame Virevolière, où ces dames se fournissaient de tout ce qu'elles ne faisaient point venir de Paris ; et l'on arrivait sans trop de difficulté jusqu'à l'église, après avoir respiré les émanations de la charcuterie à droite, de la pharmacie à gauche, et le parfum du bois de noyer chez le marchand de sabots. Après cela venaient des maisons bourgeoises : celle de la vieille madame de Grébauval, que l'on saluait à sa fenêtre, du colonel Flamel, de maître Courtois, le confrère de mon père, que l'on évitait de regarder s'il se trouvait par hasard dans sa cour." (L'Enfant à la balustrade, p. 34)

La statue de Descartes / Vigny

À l'heure du dîner, tous les bruits moururent, et la rue, en toute sa longueur, semblait traverser une ville abandonnée. Seule, au milieu de la place, demeurait la statue de bronze du poète. Sereine, verdâtre, elle regardait sans fatigue et sans ironie,

comme un étranger descendu dans la ville. Je regardai encore une fois cet être inconnu de tous et dominant tout le monde de sa mine altière. Il restait étranger à nos rumeurs, à nos disputes, à nos bassesses. Il paraissait désespéré, et pourtant calme. Était-ce à cause de ce qu'il voyait à ses pieds ? était-ce à cause de ce qu'il voyait au loin ? De son piédestal, voyait-il les hommes mieux que nous ? Voyait-il Dieu ? Ne voyait-il rien ? La nuit était presque venue, j'eus moins de honte à commettre une extravagance. Je ramassai dans l'ombre tous mes beaux désirs d'enfant, écornés déjà aux réalités de la vie, et, au risque d'être pris pour un insensé si quelqu'un m'entendait, je mis mes mains en porte-voix sur ma bouche, et criai au poète : — Que voyez-vous ? que voyez-vous ? vous qui avez l'air d'être au-dessus de nous !

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE (Jardin "René-Boylesve")

Les romans mentionnent deux curés: le curé de Beaumont (La Haye) et le curé de La Ville-aux-Dames (Balesmes). Ils sont cités également dans Les Bonnets de dentelle. Riquet apprend le latin avec "Monsieur le curé de Beaumont" (l’abbé Legrand)

"On entrait chez M. le curé par une petite porte ménagée dans un rideau épais de vigne vierge que l'automne embellissait de magnifiques tons de cuivre rouge ou de vin vieux. Une croix de fer surmontait le loquet usé, que l'on soulevait librement, M. le curé considérant que sa maison appartenait à tous. Les murs étaient d'un autre siècle; l'herbe et les orties poussaient alentour, sauf dans un sentier fréquenté. Sur le jambage et le panneau de la porte s'entrelaçaient à la craie, au charbon ou gravés à la pointe du couteau, des termes orduriers et des dessins obscènes à 'l'adresse du prêtre ; la vieille servante s'exténuait à à les gratter tous les jours." (L'Enfant à la balustrade, p.86)

"Le jardin du curé de Beaumont était bien mal entretenu, rongé de chenilles, labouré par les taupes, tendu de toiles d'araignées, saccagé par tous les chats du voisinage. M. le curé ne voulait à aucun prix qu'on inquiétât les bêtes de la création. Mais ce jardin s'avançait jusque sur la rivière, qu'il dominait à pic, par une terrasse de conte de fées. Je n'eus rien de plus pressé que d'aller voir l'eau. Elle battait doucement la barque de M. Phébus, le conseiller municipal, grand amateur de pêche. De mémoire d'homme, cette barque était amarrée au pied de la terrasse du presbytère. M. Phébus y passait des journées, debout, la ligne à la main! Il n'était pas arrivé encore, et l'on voyait, aux environs de l'appât qu'il avait jeté, des peuplades de goujons agiter leurs corps blonds mêlés aux ablettes en lame de couteau à fruits. Sur le flanc calfaté de la toue, se reflétaient en arabesques mobiles les jeux de la lumière avec la crête des petites vagues. L'eau stagnante, à l'arrière, semblait tendue d'une belle soie moirée qui allait se déchirant en longues bavures verdâtres ornées à leur extrémité de houppes d'écume savonneuse, car le banc des laveuses était proche. Ces bavardes m'étaient cachées par des fourrés d'aubépine; mais je les entendais s'égosiller comme des grenouilles au bord des marais. Je me mis à compter les arches du pont."

Riquet est toujours amoureux de Marguerite Charmaison. Un jour, caché dans le jardin du presbytère, il la regarde passer sur le pont avec son père :

Marguerite Charmaison! chimère de mes jeunes années! Vous ne m'avez pas vu, ce jour-là, pendant que vous passiez sur le pont. J'étais un enfant caché dans un massif de lauriers-cerises; mon cœur battait comme celui d'un amant; je ne sais si c'est vous que j'aimais, ou l'idéal dont j'auréolais votre tête brûlante. Vous êtes passée, vous ne m'avez pas vu, vous n'avez pas entendu mon cœur battre. Vous ne saurez jamais qu'un petit frère de votre fièvre s'est trouvé là.

L'église Notre-Dame et le jardin du curé avec ses balustres (Google maps)

L'église Notre-Dame (Google maps)

Le buste de Boylesve dans le jardin public (wikimedia)

Le buste en marbre de Boylesve est dû au ciseau de Camille Garand (1951). Un autre buste de Boylesve, en marbre, exécuté vers 1926 par le statuaire Philippe Besnard, exposé au Salon des Tuileries de 1927, est actuellement à l'Institut de France à Paris.

LE PONT SUR LA CREUSE

Le site est important pour trois raisons:

– à gauche du pont, derrière l'église Notre-Dame, c'est le jardin du curé où Boylesve enfant allait souvent;

– à droite du pont, entre l'église Saint-Georges et la rivière, c'est la propriété de Madame Charmaison et de sa fille Marguerite, dont Boylesve était amoureux : "Je vois de ma fenêtre le clocher qui a tinté pour

mon baptême, pour le mariage de ma mère et pour sa

mort. C’est un bien vieux clocher roman, coiffé modestement d’une toiture d’ardoise qui doit avoir une centaine d’années. A son pied, il y a la maison que j’ai

appelée dans un roman la maison de Madame Charmaison, ses grands arbres et sa longue charmille." (Feuilles tombées, 1905, p. 151)

– en face, dans le prolongement du pont, c'est la maison Plancoulaine, où la famille du narrateur a été reçue, d'où elle a été bannie, pour y être finalement acceptée à nouveau (du moins dans le roman).