SUR LES PAS DE BALZAC

DANS LA RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Balzac en 1842

TOURS ET LA VALLÉE DE LA LOIRE

– Chronologie : Balzac en Touraine

– Textes de Balzac sur la Touraine et les tourangeaux

– Textes de Balzac sur Tours et ses environs

– À Tours, la "maison de Tristan" dans La Recherche de l'Absolu

– À Tours, la cathédrale Saint-Gatien

– À Tours, la Psalette

– La Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire

– La Roche-Corbon

– VouvraySACHÉ ET LA VALLÉE DU LYS

– Le château de Saché

– La Vallée du Lys

– Le Lys dans la valléeAUTRES LIEUX BALZACIENS

– Vendôme et le collège des Oratoriens

– Grez-sur-Loing, la Bouleaunière

– Saumur dans Eugénie Grandet

– Sèvres, les Jardies

– Issoudun, château de Frapesle

- 1 -

TOURS ET LA VALLÉE DE LA LOIRE

Honte à qui n’admirerait pas ma joyeuse, ma belle, ma brave Touraine, dont les sept vallées ruissellent d’eau et de vin. (Les deux Amis)

Ne me demandez pas pourquoi j’aime la Touraine. Je ne l’aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert ; je l’aime comme un artiste aime l’art ; sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus. (Le Lys dans la Vallée)

Il me reste des premiers souvenirs de ma vie le sentiment du beau qui respire dans le paysage de Tours.

La Touraine, c'est la véritable abbaye de Thélème, si vantée dans le livre de Gargantua.

CHRONOLOGIE : BALZAC EN TOURAINE

Bernard-François Balzac fut nommé à Tours en 1795 comme agent en chef des subsistances, puis comme administrateur de l'hôpital. Il s'installa dans un modeste rez-de-chaussée de la rue principale de la ville, la rue de l'Armée-d'Italie (qui devait devenir la "rue Napoléon", puis reprendre son nom de "rue Royale", puis s'appeller "rue Nationale").

En 1797, il épousa une jeune parisienne, Laure Sallambier. Elle mit au monde un enfant presque tous les ans: Louis-Daniel (mort prématurément) en 1798, Honoré en 1799 (le 20 mai), Laure en 1800, Laurence en 1802. Puis, en 1804, la famille s’installa dans un bel hôtel de la même rue.

Pendant quatre ans, Honoré a été en nourrice à Saint-Cyr avec sa sœur Laure, qui deviendra plus tard Mme de Surville :

"Ma mère, qui avait perdu son premier enfant en voulant l’allaiter, choisit pour le petit Honoré une belle nourrice qui demeurait à la porte de la ville, dans une maison bien aérée et entourée de jardins. elle fut très satisfaite des soins de cette femme. Elle me fit élever aussi par elle et lui laissa mon frère après son sevrage. Il avait près de quatre ans quand nous revînmes ensemble au foyer paternel." (Laure de Surville)

Dans son roman Sténie, Balzac a fait allusion à ses années passées à Saint-Cyr :

"Le désir de revoir le petit village de Saint-Cyr, où demeurait ma nourrice, me fit diriger mes pas de ce côté. Je m'informai si elle vivait encore, dans le dessein de lui procurer une douce aisance qui dorât ses vieux jours. J'appris avec douleur qu'elle était morte. Alors je me mis à visiter tous les sentiers témoins de mes premiers pas. Ils me parurent bien plus petits, surtout un certain endroit que je m'imaginais être immense, endroit où j'exerçais jadis mes talents naissants pour la construction. J'y restais des journées entières à bâtir avec des cailloux et de la boue des Louvres en miniature. Tous ces lieux examinés avec une curieuse ardeur se paraient de la grâce enchanteresse de mes souvenirs. J'avais, en les voyant, un sentiment tout à part, suave comme la volupté sans être elle, bon à l'âme comme le plaisir, mais mêlé de regrets et plein de mélancolie. Ce fut au milieu de mes anciens ateliers, de mes chantiers en mouvement, que je me rappelai ma petite sœur... adjointe à mes bâtisses. Nos visages frais et tendres étaient souvent barbouillés de nos matériaux. Ces fragments errants dans ma mémoire firent naître d'autres souvenirs, et je finis par m'asseoir sur les débris de mes anciennes villes pour réfléchir à mon enfance. J'étais sur un tertre qui dominait toute la campagne, la Loire et les environs, et là, déposant mon Virgile, je repassai les événements de mon enfance qui m'apparaissaient entourés de ce vague gracieux produit par les années. Douce naïveté, rêve charmant, ignorance mêlée de finesse, étonnement de l'essor de la vie, vous fuyez sans retour! Qu'il est beau le temps où l'on n'a pas encore vécu !"

Ensuite, de cinq à huit ans, Balzac a été demi-pensionnaire à Tours, à la pension Le Guay (71 rue de la Scellerie). Dans Le Lys dans la Vallée, il prête ses souvenirs à Félix de Vandenesse :

À cinq ans, je fus envoyé comme externe dans une pension de la ville, conduit le matin et ramené le soir par le valet de chambre de mon père. Je partais en emportant un panier peu fourni, tandis que mes camarades apportaient d’abondantes provisions. Ce contraste entre mon dénuement et leur richesse engendra mille souffrances. Mes camarades, qui presque tous appartenaient à la petite bourgeoisie, venaient me présenter leurs excellentes rillettes en me demandant si je savais comment elles se faisaient, où elles se vendaient, pourquoi je n’en avais pas. Ils se pourléchaient en vantant les rillons, ces résidus de porc sautés dans sa graisse et qui ressemblent à des truffes cuites ; ils douanaient mon panier, n’y trouvaient que des fromages d’Olivet ou des fruits secs et m’assassinaient d’un "tu n’as donc pas de quoi" qui m’apprit à mesurer la différence mise entre mon frère et moi. Ce contraste entre mon abandon et le bonheur des autres a souillé les roses de mon enfance et flétri ma verdoyante jeunesse. Pour éviter les persécutions, je me battis. Le courage du désespoir me rendit redoutable, mais je fus un objet de haine et restai sans ressources contre les traîtrises. Un soir, en rentrant, je reçus dans le dos un coup de mouchoir roulé, plein de cailloux. Quand le valet de chambre, qui me vengea rudement, apprit cet événement à ma mère, elle s’écria : "Ce maudit enfant ne nous donnera que des chagrins !"

A huit ans, en juin 1807, il partit à Vendôme, chez les Oratoriens. Il y resta six ans, retranché du monde, sans vacances, ne recevant que deux fois la visite de sa mère. Celle-ci, en décembre 1807, eut un dernier enfant, Henry, qui était en fait le fils de M. de Margonne, un ami de Saché. Honoré sortit de Vendôme épuisé et il fallut le ramener à Tours en 1813, sans même attendre la fin de l’année scolaire.

En 1814, à Tours, la Restauration dominait les esprit et Honoré participa à la liesse des Tourangeaux accueillant le duc d'Angoulême. Il représenta même son père au bal qui fut donné à la Préfecture. Et, quelques mois plus tard, il reçut du recteur la fleur de lys en argent, décoration par laquelle les Bourbons voulaient s'attacher les élèves des lycées.

En juin 1814, il fut inscrit comme externe au collège de Tours, redoublant sa troisième. Ses parents lui ont fait donner des leçons particulières et il se révéla grand travailleur. Eugène de Mirecourt raconte cette anecdote : "Vous verrez, disait Honoré à ses sœurs, je serai célèbre un jour !" A partir de ce moment, les railleuses jeunes filles ne l'abordèrent plus sans lui prodiguer des révérences et sans lui dire, avec un ton de voix extrêmement respectueux: "Salut au grand Balzac!". Sa sœur Laure le confirme dans ses Souvenirs :

"Il commençait à dire qu'on parlerait de lui un jour, et ces paroles qui faisaient rire devinrent le prétexte de plaisanteries incessantes. Au nom de cette célébrité future, on lui fit subir une infinité de petits tourments, préludes des plus grands qu'on devait lui infliger pour l'illustration acquise. L'apprentissage n'était pas inutile! Il acceptait toutes ces malices en riant plus que les autres (il riait toujours dans cet heureux temps !). Jamais caractère ne fut plus aimable, jamais non plus personne n'eut plus tôt le désir et l'intuition de la renommée."

Alors, toujours selon Laure de Surville, sa mère lui fit découvrir la ville dans de longues promenades :

"Dans les longues promenades que notre mère lui faisait faire, il regardait en artiste les doux paysages de sa chère Touraine, qu’il décrivit si bien. Il s’arrêtait quelquefois, enthousiasmé devant ces beaux soleils couchants qui éclairent si pittoresquement les clochers gothiques de Tours, les villages épars sur les coteaux, et cette Loire, si majestueuse, couverte alors de voiles de toutes grandeurs."

A la fin de 1814, les Balzac quittèrent la Touraine pour Paris. En 1815 et 1816, Honoré a été mis en pension dans des institutions privées. En 1817, comme clerc d’avoué, il suivit des cours de droit. En 1818, il a été employé chez un notaire. Mais il refusa d’aller plus loin dans cette voie et il s’engagea dans l’écriture, ne gagnant la célébrité qu’en 1827 avec Les Chouans.

En 1830, il vint passer l’été avec Mme de Berny à la Grenadière. Laure de Berny était la fille d'un Allemand et d'une femme de chambre de Marie-Antoinette. Elle habitait Villeparisis avec son mari et ses nombreux enfants. Balzac l'avait rencontrée en 1821; il avait 22 ans, elle en avait 44. Il fut séduit par l'affection maternelle qu'elle lui témoigna; elle fut séduite par la fougue et l'ardeur amoureuse d'Honoré. Elle était devenue non seulement sa maîtresse, mais aussi une amie qui l'aidait de ses conseils et, parfois, de sa bourse.

En 1845 et 1846, il vint s’installer avec Mme Hanska à Tours, à l’hôtel de la Boule-d’Or. Eveline Rzewuska, épouse du comte Wenceslas Hanski, était devenue sa maîtresse en 1833; il avait envisagé de l'épouser quand elle était devenue veuve (en 1842). A son deuxième séjour en Touraine, Mme Hanska était enceinte et Balzac se réjouissait à l'idée d'avoir un fils, qui fut en fait un enfant mort-né. Il essaya alors de convaincre sa maîtresse d’acheter le petit château de Moncontour, à Vouvray. Mais "l’Étrangère" devait se dérober à cette suggestion. Balzac ne put l'épouser qu'en mars 1850, quelques mois seulement avant de mourir.

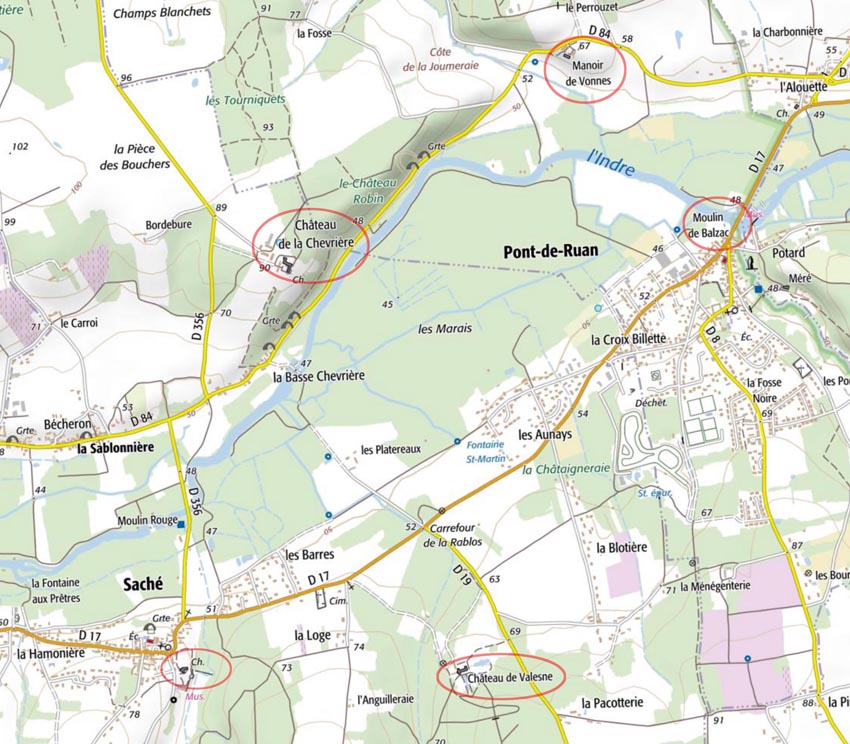

Balzac a fait surtout des séjours fréquents à Saché chez l'ami de ses parents, Jean de Margonne. Il y compose une grande partie de son oeuvre.

Les années suivantes, il préféra aller chez ses amis Carraud, à Issoudun, puis chez George Sand à Nohant pour quelques jours, avant de s'installer aux Jardies, à Sèvres près de Ville-d'Avray. Il délaissa alors la Touraine, jusqu'à ce qu'il ramène de Russie Mme Hanska, veuve et donc épousable. Il s'installa avec elle à Tours, en 1845 et 1846, les deux fois à l'hôtel de la Boule-d'Or.

En 1848, pour fuir les troubles de la révolution, Balzac revint à Saché. Mme de Margonne est morte depuis six ans. Mais Balzac a du mal à travailler; il passe son temps à jouer au whist. Il écrit à Mme Hanska : "Je viens de m'établir dans ma petite chambre, cette petite chambre où je vous ai tant écrit, où j'ai tant pensé à vous, et mon premier souci est de vous écrire encore… Je suis levé ce matin depuis cinq heures et je n'ai fait que penser à vous, me rappeler vos robes, vos toilettes, nos promenades et ce que nous disions… Hier, j'ai senti bien péniblement le poids de la vie, aussi me suis-je jeté à corps perdu dans les souvenirs, ce vaste champ où vous êtes partout comme une consolatrice." Avec M. de Margonne, il veut refaire la promenade du "lys"; mais il parvient avec beaucoup de fatigue à la terrasse du château de Valesne d'où se découvre toute la vallée… Il sent que la mort s'approche peu à peu. Il mourra en 1850.

Quand Rodin, quarante ans après la mort de Balzac, reçut commande de la Société des Gens de Lettres de sculpter sa statue, il alla à Saché. On lui parla d'un voiturier d'Azay-le-Rideau qui ressemblait beaucoup au défunt romancier ; on l'avait même surnommé "Balzac". Rodin le contraignit à de longues séances de pose au château de l'Ilette, sur les bords de l'Indre. Mais l'œuvre de Rodin, trop "moderne" fut refusée…

TEXTES DE BALZAC SUR LA TOURAINE ET LES TOURANGEAUX

Dans son roman Sténie, le héros, Del Ryès, confie ses sentiments à un ami :

À mesure que j’approchais de ma douce patrie, tout disparut lorsque j’aperçus les bords de la Loire et les collines de Touraine. J’étais tout entier à ma délicieuse sensation et je m’écriais en moi-même : ô champs aimés des Cieux ! tranquille pays, l’Indostan de la France, où coule un autre Gange, que je te vois avec délices ! oui, ton air est plus parfumé que celui que je respirais et ta verdure est plus belle que celle que je foulais naguères ! mon âme est plus en harmonie avec tes sites charmants où règne non pas l’audace, le grandiose, mais la bonté naïve de la nature ; je suis chez moi… C’est sur ton ciel pur que mes premiers regards ont vu fuir les premiers nuages… à cette place… dans cette vallée… Salut, Bateliers… Salut, Laboureurs, salut mon doux pays. […] Si tu connaissais la Touraine, cette autre Tempé, tu partagerais mon enthousiasme. Ce pays paraît beau même à ceux qui ont de plus belles patries au dire des hommes, et l’Anglais, si patriote, abandonne la sienne pour adopter les rives de la Loire ; en effet, si de vastes forêts la bordaient de leurs colonnades antiques, ce serait l’Ohio, le Meschacebé ; mais combien elle est plus belle avec son sable doré et ses tableaux pittoresques. […] L'air pur, un ciel d'Italie, une bienfaisance générale pour tout ce qui regarde la nature, dont les mains sont prodigues en ce pays, en font un séjour délicieux. Le langage y est sonore, et d'une pureté semblable à celle du ciel. Malgré ces avantages, les habitants y sont en général, lâches, sans énergie, leur caractère se ressent de la douceur du climat, c'est la tranquillité de l'indien sur les bords de l'Indus, leur organe même est traînant, ils appuyent sur les finales. C'est toujours où la nature déploye sa sévérité que l'homme considéré en masse a de grandes qualités, mais lorsqu'elle est indulgente on jouit de ses bienfaits et le moral se ressent du bien-être ; c'est l'histoire des enfants gâtés. Néanmoins Descartes, Rabelais et d'autres génies ont pris naissance dans ces vallées fertiles; rien n'indique à l'étranger la patrie de Descartes, nouvelle preuve de l'insouciance. Malgré ses défauts, j'aime ma patrie avec délices.

Dans l'Illustre Gaudissart, il fait la satire des Tourangeaux:

"L'esprit conteur, rusé, goguenard, épigrammatique dont, à chaque page, est empreinte l'œuvre de Rabelais, exprime fidèlement l'esprit tourangeau, esprit fin, poli, comme il doit l'être dans un pays où les rois de France ont, pendant longtemps, tenu leur cour; esprit ardent, artiste, poétique, voluptueux, mais dont les dispositions premières s'abolissent promptement. La mollesse de l'air, la beauté du climat, une certaine facilité d'existence et la bonhomie des mœurs y étouffent bientôt le sentiment des arts, y rétrécissent le plus vaste cœur, y corrodent la plus tenace des volontés. Transplantez le Tourangeau, ses qualités se développent et produisent de grandes choses, ainsi que l'ont prouvé, dans les sphères d'activité les plus diverses, Rabelais et Semblançay, Plantin l'imprimeur et Descartes, Boucicault, le Napoléon de son temps, et Pinaigrier, qui peignit la majeure partie des vitraux dans les cathédrales, puis Verville et Courrier. Ainsi le Tourangeau, si remarquable au debors, chez lui demeure comme l'Indien sur sa natte, comme le Turc sur son divan. Il emploie son esprit à se moquer du voisin, à se réjouir, et arrive au bout de la vie, heureux. La Touraine est la véritable abbaye de Thélème, si vantée dans le livre de Gargantua; il s'y trouve, comme dans l'œuvre du poète, de complaisantes religieuses, et la bonne chère tant célébrée par Rabelais y trône. Quant à la fainéantise, elle est sublime, et admirablement exprimée par ce dicton populaire: — Tourangeau, veux-tu de la soupe? — Oui. — Apporte ton écuelle! — Je n'ai plus faim. Est-ce à la joie du vignoble, est-ce à la douceur harmonieuse des plus beaux paysages de la France, est-ce à la tranquillité d'un pays où jamais ne pénètrent les armes de l'étranger qu'est dû le mol abandon de ces faciles et douces mœurs? A ces questions, nulle réponse. Allez dans cette Turquie de la France, vous y resterez paresseux, oisif, heureux. Fussiez-vous ambitieux comme l'était Napoléon, ou poète comme l'était Byron, une force inouïe, invincible, vous obligerait à grder vos poésies pour vous, et à convertir en rêves vos projets ambitieux."

TEXTES DE BALZAC SUR TOURS ET SES ENVIRONS

La ville de Tours décrite dans Sténie

Entre la Loire et le Cher est une large plaine, non pas aride et sèche, mais bien verdoyante et sans cesse arrosée par l'espèce d'amitié souterraine que les ondes du fleuve ont contractée avec les eaux de la rivière; à un tel point que l'eau dans certains endroits se trouve à deux pieds; aussi les héritages multipliés qui se partagent la vallée sont-ils couverts d'une multitude de puits construits avec des tonneaux, luxe ignoré dans les jardins de Paris; les nôtres sont entourés de haies vives. L'activité de chacun dans son petit domaine, rempli d'arbres fruitiers, ajoute à l'air riant du vallon et rend son spectacle animé.

Dans ce plateau désigné par la nature s'élève l'antique ville que l’on dit fondée par Turnus; aussi je ne vois pas un corbeau voltiger en criant sur les tours de l'immense cathédrale sans penser qu'il a peut-être mangé des Sarrazins à leur défaite sous Charles-Martel; tu vois que nous avons nos temps héroïques : il nous manque par malheur l'arbre auquel on attacha notre Saint-Martin et qu'il renversa d'un signe de croix du côté opposé, évitant le supplice qu'on lui destinait; sans cela nous aurions nos reliques; espérons qu'on retrouvera ce saint arbre pour l'honneur du christianisme.

La ville est ronde, et son côté septentrional a le plus bel aspect qui soit au monde; il balance celui de Naples. La Loire extrêmement large semble couler devant la ville dans un canal taillé par un architecte. Lorsqu'une voile arrive, on la voit de loin, blanchâtre, on la suit à travers quelques îles, qui rompent la monotonie de ce vaste lac; l'œil s'y joue et leur verdure repose; on a la sensation profonde de la vue de la mer sans en avoir l'immense qui fatigue notre petitesse. L'activité du port, les cris des mariniers et la présence d'une brise fraîche rendent cette levée très agréable: car levée est le mot du pays; elle est bordée d'un rang de peupliers magnifiques dont on entend le bruissement; ils s'étendent de chaque côté de la ville partagée par le Pont et la rue qui s'est appelée successivement républicaine, impériale et royale; ces arches dérobent les maisons et présentent un rideau majestueux interrompu par l'esplanade du pont, de manière qu'en arrivant de Paris on aperçoit entre ces deux péristyles de verdure le commencement de la ville. J'ose dire qu'il est peu de capitales dont l'abord ait tant de dignité, car on a construit sur cette place deux vastes bâtiments, d'un effet d'autant plus admirable que leur simple architecture est en harmonie avec le tableau. Là commence cette rue immuable à noms changeants ; c'est de cette place, de ce pont que l'on jouit du plus beau point de vue, à quelqu'endroit que l'on se mette.

La grande rue de Tours évoquée dans l'Apostrophe

Dans ses Contes drôlatiques ("L'Apostrophe"), Balzac s’amuse à évoquer la grande rue de Tours, la rue Royale, devenue rue Nationale, là où il est né. Elle était alors toute neuve, d’une ordonnance très classique, sans magasins.

Tours ha été et sera touiours les pieds dedans la Loire, comme une jolie fille qui se baigne et joue avecque l'eaue, faisant flic flac en fouettant les ondes avecque ses mains blanches; car ceste ville est rieuse, rigolleuse, amoureuse, fresche, fleurie, perfumée mieux que toutes les aultres villes du monde qui ne sont pas tant seullement dignes de lui paigner ses cheveulx, ni de luy nouer sa saincture... Et comptez, si vous y allez, que vous lui trouverez, au milieu d'elle, une jolie raye, qui est une rue délicieulse où tout le monde se pourmène, où touiours il y ha du vent, de l'umbre et du soleil, de la pluye et de l'amour... Ha ! ha ! riez donc, allez-y donc !... C'est une rue touiours neufve, touiours royalle, touiours impériale, une rue patrioticque, une rue à deux trottoirs, une rue ouverte des deux bouts, bien percée, une rue si large que iamays nul n'y a crié: gare !... Une rue qui ne s'use pas, une rue qui mène à l'abbaye de Grant-Mont et à une tranchée qui s'emmanche très-bien avecque le pont, et au bout de laquelle est ung beau champ-de-foire; une rue bien pavée, bien bastie, bien lavée, propre comme ung mirouère, populeuse; silencieuse à ses heures, coquette, bien coiffée de nuict par ses iolys toicts bleus; brief, c'est une rue où ie suys né, c'est la royne des rues, toujours entre la terre et le ciel, une rue à fontaine, une rue à laquelle rien ne manque pour estre cellébrée parmy les rues!... Et de faict, c'est la vraye rue !... la seule rue de Tours... S'il y en ha d'aultres, elles sont noires, tortueuses, estroites, humides, et viennent touttes respectueuses saluer ceste noble rue, qui les commande !... Où en suis-je... car, une foys dans cette rue nul n'en veut issir, tant playsante elle est... Mays je debvoys cet hommaige filial, hymne descriptive, venue du cueur, à ma rue natale, aux coins de laquelle manquent seullement les braves figures de mon bon maistre Rabelais et du sieur Descartes, incogneus aux natturels du pays*.

* Le reproche de Balzac a été pris en compte par les Tourangeaux.

En 1862, une statue de Descartes (par Nieuwerkerke) était élevée dans l’axe de la rue Royale,

en avant du pont. En 1880, deux squares étaient créés de chaque côté du pont,

recevant l’un la statue de Descartes, l’autre une statue de Rabelais (par Dumaige).

Le boulevard Bérenger dans Sténie

Dans Sténie, une remarque en passant sur le boulevard Bérenger :

Il existe à Tours une magnifique promenade où chacun se rend en grande parure pour se montrer mutuellement sa garde-robe, où l'on cause de ce qu'a ou n'a pas le voisin, où l'on se salue à qui mieux-mieux. C'est une espèce de Bourse où l'habit remplace le crédit pour juger de la fortune de chacun.

Les environs de Tours

Dans Jane la Pâle, Balzac a donné a aperçu des environs de Tours :

Ce jour-là Horace et Jane allèrent se promener sur le bord de la Loire! Ils voyaient à l'autre rive cette chaîne de rochers, de vallons, de vignobles si pittoresques, et, assis sur l'herbe, ils respiraient la fraîcheur des eaux en admirant cette nature si belle et si variée. […] Le ciel était pur, les ombres du soir tombaient en laissant encore apercevoir les costumes des paysannes qui regagnaient en chantant leurs demeures creusées par étages dans les rochers; on voyait la fumée des cheminées s'échapper des touffes de pampres; de loin, des voiles blanches apparaissaient sur le lac limpide que forme la Loire en cet endroit; les chants monotones des paysannes jetaient une teinte de mélancolie dans ce tableau que Jane faisait admirer à Horace.

Un soir il revenait de Tours en guidant son amie à travers les sentiers qui couronnent les rochers de Vouvray, de Rochecorbon et de Saint-Symphorien: ils avaient joui de l'éclat de ces belles journées d'automne où la nature semble se parer encore une fois avant de s'envelopper de ses vêtements de deuil. Ces rochers éclairés le soir par les derniers rayons du soleil, qui répand à cette époque une lueur rougeâtre, la pureté des eaux du fleuve, l'aspect des plaines qui séparent la Loire du Cher, tout rappelait à Jane l'Ecosse, qu'elle avait habitée avant de venir en France.

Dans Sténie, il a développé encore plus le tableau :

Si des Alpes, des Pyrénées n'effrayent pas le spectateur par leurs crêtes neigeuses, leur verdure graduée et leur sombre magnificence, en revanche, on aperçoit, de chaque côté du pont, une colline perpétuelle et variée par mille accidents. Un des faubourgs par delà le pont est niché dans le roc, on voit s'échapper une légère fumée de ce sol verdoyant. Le pauvre est enseveli dans cette demeure éternelle comme la nature. Logé sous son héritage, il l'entend fructifier, son vignoble est son toit, le pampre en fait l'ornement; pour lui la terre est tout, il s'y loge et s'y nourrit comme un enfant dans le sein de sa mère. Ces habitations rappellent celles des solitaires de la Thébaïde, mais ce fleuve qui coule aux pieds de l'habitant est le pasteur le plus sublime qu'il puisse entendre. Il parle mieux que le silence ne parlait aux solitaires. Sa tranquille vie s'écoule dans le rocher qu'ont habité ses aïeux !... il est impossible de regarder ce faubourg dont la population est identifiée avec cette pierre froide qu'elle anime, sans que des pensées profondes vous saisissent. Quel courage il faut à ces gens pour vivre dans ce sépulcre anticipé, en présence d'une image vivante de l'éternité et de la brièveté de l'homme...

En continuant la colline, peu à peu les chaumières à cheminées fumantes s'éclaircissent et, des sinuosités, des redans de la montagne, des maisons de campagne élégantes occupent l'œil, et remplacent l'idée de la pauvreté par l'image des plaisirs de la richesse; à côté l'une de l'autre, sur la même colline, devant le même fleuve, on aperçoit, autre image, les ruines de l'abbaye de Marmoutiers auxquelles il ne manque pour être admirées que d'être en Suisse. Enfin, la tour pointue de la Roche Corbon se dessine comme un fantôme sur le paysage charmant que présentent les alentours de Vouvray; toujours la verdure, la Loire, les gais vignobles, et des touffes d'arbres d'autant plus agréables qu'elles sont rares et jetées avec élégance, varient ce tableau vraiment enchanteur. Alors la vue se perd dans un lointain bleuâtre qui vous laisse encore à désirer. La nature ressemble en cet endroit aux coquettes qui cachent leurs trésors pour les grossir à l'imagination.

De l'autre côté, non pas de l'eau, mais du pont, le paysage contraste avec l'autre: d'abord la colline est coupée par une large tranchée que j'ai montée bien souvent dans mon enfance et dont j'ai vu avec un plaisir naïf les arbres toujours couverts des mêmes fruits rouges. Une grande île pleine de peupliers semble s'opposer au cours majesteux du fleuve, la côte est enrichie de deux ou trois villages les uns au bas, les autres au sommet. Leurs clochers gothiques s'élèvent dans les airs et plus loin, après l'île, la Loire tourne et s'aperçoit encore au loin.

La ville à l'orient possède des remparts* célèbres dans nos guerres civiles, mais les fossés sont comblés, les vignes tapissent la lourde muraille, et des fruits exquis, des légumes nourrissants ont remplacé les machines mortelles; des collines, des prairies, des peupliers, des fermes, le Cher fécond en détours s'étendent au loin; et, sur la gauche, un ou deux villages, entr'autres Saint-Avertin, illustre par sa fête, sont groupés à l'horizon; l'œil les cherche à travers une magnifique avenue d'arbres, terminée par une grosse montagne ronde garnie de pins et que la route de Bordeaux caresse en fuyant.

* Ces remparts ont été abattus en 1840, à l’endroit où on allait construire le Palais de Justice.

Le coteau de Loire

Le coteau de Loire depuis la Cisse jusqu'à la Choisille, depuis Vouvray jusqu’au delà de Saint-Cyr, a inspiré à Balzac maintes pages, particulièrement dans ses Contes drôlatiques.

— Dans le Péché véniel il raconte « comment print femme Messire Bruyn, celluy-la qui paracheva le chastel de la Roche-Corbon-les-Vouvray sur la Loire ».

— Le récit des Joyeussetez du Roy Loys le unziesme montre le roi bourgeois tourangeau « dans son chasteau royal de Plessis-les-Tours, basti en briques et pierres, entouré de beaulx ombraiges ».

— Il nous ramène à Saint-Cyr-sur-Loire en narrant Comment la belle fille de Portillon quinaulda son juge: «La Portillonne estoyt buandière au lieu dict de PortilIon, d'où son nom. Si aulcuns ne cognoissent Tours, besoing est de dire que Portillon est en aval de la Loire du costé de Sainct-Cyr, loing du pont qui mène à la cathédrale de Tours, autant que ce dict pont est loing de Marmoutier. Adoncques la fille avait là sa buanderie d'où elle dévalloyt en ung rien de temps pour laver en Loire, et passoyt sur une toue pour aller à Sainct-Martin qui se trouvoyt de l'aultre costé de l'eau où elle vendoyt la plus grand part de ses buées en Chasteauneuf et aultres lieux.»

— Dans l'Apostrophe, il raconte comment cette belle lavandière de Portillon «devint taincturière, bonne bourgeoise de Tours par son mariaige avec ung vieulx taincturier de soyeries qui demouroyt en la rue Montfumier et y possédoyt ung logis scandaleux de richesse». Ce bonhomme Taschereau était aussi propriétaire du clos de la Grenadière, situé sur le «joly costeau de Sainct-Cyr». C'est là qu'il connut la belle de Portillon, et de "la Portillonne" il fit "la Tascherette".

À TOURS, LA "MAISON DE TRISTAN" DANS LA RECHERCHE DE L'ABSOLU

Dans La Recherche de l’Absolu, pour décrire la maison flamande de Balthazar Claës à Douai Balzac s’est inspiré de la maison dite "de Tristan l’Hermite", 16 rue Briçonnet, en fait hôtel de Pierre du Puiz (1495), souvenir de l’entourage flamand de Louis XI. Cette famille du Puiz était une des plus influentes de Tours au XVe siècle. Pierre du Puiz a fait figurer sur sa maison l’anagramme de son nom : "Priez Dieu Pur".

wiki-Pline

La maison est en briques et des cordons de pierre moulurés séparent les étages. Corniches, angles et chambrales sont en pierre. La façade côté ouest comporte une porte en anse de panier surmontée d’une accolade amortie par un cul-de-lampe soutenant une Vierge, décorée de petits crochets, accompagnée de deux pilastres en torsade. Au bas de cette façade courent deux cordelières, l’une sculptée en pierre, l’autre en terre cuite (mais restaurée en ciment au XXe siècle). Les deux étages ont chacun trois fenêtres inégales. Le pignon triangulaire à redans est caractéristiques des maisons des Flandres ; il est percé de deux petites fenêtres et comporte des boulins pour les oiseaux.

Or la maison que décrit Balzac, celle de Claës, possède elle aussi une assise surélévée, des fenêtres encadrées en pierre blanche, un vitrage divisé en quatre parties inégales avec de petites vitres en losange "enchâssées dans des branches en fer", une porte en chêne dont la baie se termine par un cintre pointu surmonté d'une niche, un fronton triangulaire dont les côtés sont "découpés carrément par des espèces de marches jusqu'au couronnement du premier étage".

Il existe à Douai dans la rue de Paris une maison dont la physionomie, les dispositions intérieures et les détails ont, plus que ceux d’aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions flamandes, si naïvement appropriées aux mœurs patriarcales de ce bon pays. L'esprit de la vieille Flandre respirait tout entier dans cette habitation, qui offrait aux amateurs d'antiquités bourgeoises le type des modestes maisons que se construisit la riche bourgeoisie au Moyen-âge.

Le principal ornement de la façade était une porte à deux vantaux en chêne garnis de clous. La baie de cette porte, édifiée en pierre de grès, se terminait par un cintre pointu qui supportait une petite lanterne surmontée d'une croix, et dans laquelle se voyait une statuette de sainte Geneviève filant sa quenouille. Quoique le temps eût jeté sa teinte sur les travaux délicats de cette porte et de la lanterne, le soin extrême qu'en prenaient les gens du logis permettait aux passants d'en saisir tous les détails. Aussi le chambranle, composé de colonnettes assemblées, conservait-il une couleur gris foncé et brillait-il de manière à faire croire qu'il avait été verni. De chaque côté de la porte, au rez-de-chaussée, se trouvaient deux croisées semblables à toutes celles de la maison. Leur encadrement en pierre blanche finissait sous l'appui par une coquille richement ornée, en haut par deux arcades que séparait le montant de la croix qui divisait le vitrage en quatre parties inégales, car la traverse placée à la hauteur voulue pour figurer une croix, donnait aux deux côtés inférieurs de la croisée une dimension presque double de celle des parties supérieures. Les vitres, petites et en losange, étaient enchâssées dans les branches en fer extrêmement minces et peintes en rouge. Les murs, bâtis en briques rejointoyées avec un mortier blanc, étaient soutenus de distance en distance et aux angles par des chaînes en pierre. Le grenier tirait son jour d'une grande ouverture, bordée en grès, et placée au milieu du fronton triangulaire que décrivait le pignon. Au faîte s'élevait, en guise de girouette, une quenouille chargée de lin. Les deux côtés du grand triangle que formait le mur du pignon étaient découpés carrément par des espèces de marches. À droite et à gauche de la maison, tombaient les eaux pluviales rejetées par la gueule d'un animal fantastique. Au bas de la maison, une assise en grès y simulait une marche. Depuis sa construction, cette façade se nettoyait soigneusement deux fois par an. Si quelque peu de mortier manquait dans un joint, le trou se rebouchait aussitôt. Les croisées, les appuis, les pierres, tout était épousseté mieux que ne sont époussetés à Paris les marbres les plus précieux. Ce devant de maison n'offrait donc aucune trace de dégradation. Les ombres produites par le peu de largeur de la rue ôtaient fort souvent à cette construction le lustre qu'elle empruntait à sa propreté recherchée qui, d'ailleurs, la rendait froide et triste à l'œiI. Un poète aurait aimé quelques herbes dans les jours de la lanterne ou des mousses sur les découpures du grès, il aurait souhaité que ces rangées de briques se fussent fendillées, que sous les arcades des croisées, quelque hirondelle eût maçonné son nid dans les triples cases rouges qui les ornaient. Aussi le fini, l'air propre de cette façade à demi râpée par le frottement lui donnaient-ils un aspect sèchement honnête et décemment estimable, qui, certes, aurait fait déménager un romantique, s'il eût logé en face.

Au rez-de-chaussée, la première pièce était un parloir éclairé par deux croisées du côté de la cour, et par deux autres qui donnaient sur un jardin dont la largeur égalait celle de la maison. Deux portes vitrées parallèles conduisaient l'une au jardin, l'autre à la cour, et correspondaient à la porte de la rue, de manière à ce que, dès l'entrée, un étranger pouvait embrasser l'ensemble de cette demeure, et apercevoir jusqu'aux feuillages qui tapissaient le fond du jardin.

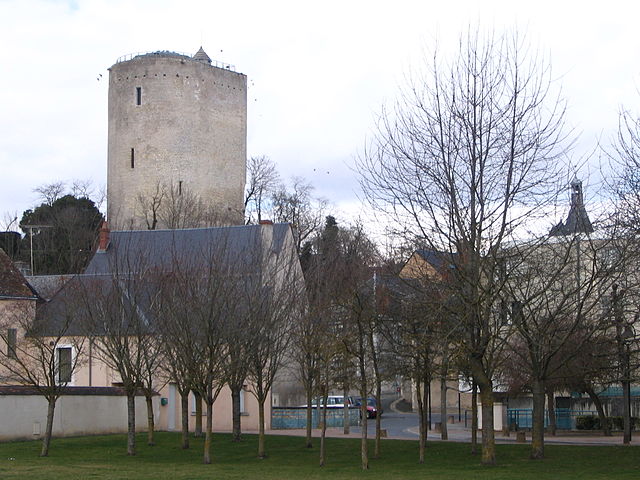

À TOURS, LA CATHÉDRALE SAINT-GATIEN

Laure de Surville rappelle combien son frère, dans sa jeunesse, avait été attiré par la cathédrale Saint-Gatien :

«Notre mère nous conduisait régulièrement aux jours de fête à la cathédrale Saint-Gatien. Là Honoré pouvait songer à loisir, et aucune des poésies et des splendeurs de cette belle église n'était perdue pour lui. Il remarquait tout, depuis les merveilleux effets de lumière qu' y produisent les vieux vitraux, les nuages d'encens qui enveloppent comme dans des voiles les officiants, jusqu'aux pompes du service divin, rendues plus splendides encore par la présence du cardinal-archevêque. Les physionomies des prêtres, qu'il étudiait, lui aideront un jour à composer les abbés Birotteau et Loraux et le curé Bonnet, dont la tranquillité d'âme fait un si beau contraste avec les agitations du remords qui torture la repentante Véronique. Cette église l'avait tant impressionné que le nom seul de Saint-Gatien réveillait en lui des mondes de souvenirs, où les fraîches et pures sensations de l'adolescence et les sentiments religieux (qui ne l'abandonnèrent jamais) étaient mêlés aux idées d'homme qui germaient déjà dans ce puissant cerveau.» (Laure de Surville)

wiki-Velvet

Lorsque la cathédrale Saint-Gatien apparaît dans l’œuvre de Balzac, c’est souvent pour y placer une scène fantastique.

Dans Jésus-Christ en Flandre, le romancier est venu se recueillir dans l’église du couvent de la Merci, près d’Ostende. Là il est en proie à une hallucination. Jean Pommier a montré que, dans un état antérieur du texte, cette église est Saint-Gatien.

En proie à ces idées funèbres, j'entrai machinalement dans cette église du couvent, dont les tours grises m'apparaissaient alors comme des fantômes à travers les brumes de la mer. Je regardai sans enthousiasme cette forêt de colonnes assemblées dont les chapiteaux feuillus soutiennent des arcades légères, élégant labyrinthe. Je marchai tout insouciant dans les nefs latérales qui se déroulaient devant moi comme des portiques tournant sur euxmêmes. La lumière incertaine d'un jour d'automne permettait à peine de voir en haut des voûtes les clefs sculptées, les nervures délicates qui dessinaient si purement les angles de tous les cintres gracieux. Les orgues étaient muettes. Le bruit seul de mes pas réveillait les graves échos cachés dans les chapelles noires.

Je m'assis auprès d'un des quatre piliers qui soutiennent la coupole, près du chœur. De là, je pouvais saisir l'ensemble de ce monument que je contemplai sans y attacher aucune idée. L'effet mécanique de mes yeux me faisait seul embrasser le dédale imposant de tous les piliers, les roses immenses miraculeusement attachées comme des réseaux au-dessus des portes latérales ou du grand portail, les galeries aériennes où de petites colonnes menues séparaient les vitraux enchâssés par des arcs, par des trèfles ou par des fleurs, joli filigrane en pierre. Au fond du chœur, un dôme de verre étincelait comme s'il était bâti de pierres précieuses habilement serties. A droite et à gauche, deux nefs profondes opposaient à cette voûte, tour à tour blanche et coloriée, leurs ombres noires au sein desquelles se dessinaient faiblement les fûts indistincts de cent colonnes grisâtres.

A force de regarder ces arcades merveilleuses, ces arabesques, ces festons, ces spirales, ces fantaisies sarrasines qui s'entrelaçaient les unes dans les autres, bizarrement éclairées, mes perceptions devinrent confuses. Je me trouvai, comme sur la limite des illusions et de la réalité, pris dans les pièges de l'optique et presque étourdi par la multitude des aspects. Insensiblement ces pierres découpées se voilèrent, je ne les vis plus qu'à travers un nuage formé par une poussière d'or, semblable à celle qui voltige dans les bandes lumineuses tracées par un rayon de soleil dans une chambre. Au sein de cette atmosphère vaporeuse qui rendit toutes les formes indistinctes, la dentelle des roses resplendit tout à coup. Chaque nervure, chaque arête sculptée, le moindre trait s'argenta. Le soleil alluma des feux dans les vitraux dont les riches couleurs scintillèrent. Les colonnes s'agitèrent, leurs chapiteaux s'ébranlèrent doucement. Un tremblement caressant disloqua l'édifice, dont les frises se remuèrent avec de gracieuses précautions. Plusieurs gros piliers eurent des mouvements graves comme est la danse d'une douairière qui, sur la fin d'un bal, complète par complaisance les quadrilles. Quelques colonnes minces et droites se mirent à rire et à sauter, parées de leurs couronnes de trèfles. Des cintres pointus se heurtèrent avec les hautes fenêtres longues et grêles, semblables à ces dames du Moyen-âge qui portaient les armoiries de leurs maisons peintes sur leurs robes d'or. La danse de ces arcades mitrées avec ces élégantes croisées ressemblait aux luttes d'un tournoi.

Bientôt chaque pierre vibra dans l'église, mais sans changer de place. Les orgues parlèrent, et me firent entendre une harmonie divine à laquelle se mêlèrent des voix d'anges, musique inouïe, accompagnée par la sourde basse-taille des cloches dont les tintements annoncèrent que les deux tours colossales se balançaient sur leurs bases carrées. Ce sabbat étrange me sembla la chose du monde la plus naturelle, et je ne m'en étonnai pas après avoir vu Charles X à terre. J'étais moi-même doucement agité comme sur une escarpolette qui me communiquait une sorte de plaisir nerveux, et il me serait impossible d'en donner une idée. Cependant, au milieu de cette chaude bacchanale, le chœur de la cathédrale me parut froid comme si l'hiver y eût régné. J'y vis une multitude de femmes vêtues de blanc, mais immobiles et silencieuses. Quelques encensoirs répandirent une odeur douce qui pénétra mon âme en la réjouissant. Les cierges flamboyèrent. Le lutrin, aussi gai qu'un chantre pris de vin, sauta comme un chapeau chinois. Je compris que la cathédrale tournait sur elle-même avec tant de rapidité que chaque objet semblait y rester à sa place. Le Christ colossal, fixé sur l'autel, me souriait avec une malicieuse bienveillance qui me rendit craintif, je cessai de le regarder pour admirer dans le lointain une bleuâtre vapeur qui se glissa à travers les piliers, en leur imprimant une grâce indescriptible. Enfin plusieurs ravissantes figures de femmes s'agitèrent dans les frises. Les enfants qui soutenaient de grosses colonnes battirent eux-mêmes des ailes. Je me sentis soulevé par une puissance divine qui me plongea dans une joie infinie, dans une extase molle et douce. J'aurais, je crois, donné ma vie pour prolonger la durée de cette fantasmagorie.

Saint-Gatien sert également de cadre pour le mariage de Sténie (abréviation de Stéphanie) avec un homme qu’elle n’aime pas, sous les yeux de Del Ryès, qui l’aime avec passion. Pour accentuer l'effet, le mariage a lieu à minuit.

Je suis devant Saint-Gatien, sur une place entourée de vieux murs; je vois avec plaisir les nuages s'ammonceler sur les tours noires et antiques de la cathédrale. Eveillés par l'approche de l'orage, une nuée de corbeaux croasse un chant de mort. Quelques éclairs rougissent cet immense et admirable monument; l'air rafraîchit mon visage et mes pensées sinistres. J'entends sonner lentement minuit, heure de malheur, heure du crime. Appuyé sur une pierre, je contemple la basilique sombre où Sténie va implorer le ciel qui ne l'écoutera pas… Pourquoi, dis-je, les laisser en repos? pourquoi ne pas troubler encore leur union? La joie maligne du désespoir se glisse en mon âme et, détachant un clou d'une barrière, j'entre dans l'église, dans le dessein d'ensanglanter par ma mort, ma malédiction, mes cris, le lit nuptial que l'on va bénir. […]

En entrant dans ce vaste monument, […] je me tapis derrière une colonne gothique et j'attends. On allume les cierges, le prêtre vient, son air est vénérable: c'est le vieillard que j'avais rencontré; prosterné sur le marbre il appelle l'attention du grand Etre... et bientôt Sténie el tout le monde arrive; j'avoue qu'au milieu de la nuit, ce simple appareil a quelque chose de majestueux... Le calme le plus profond a lieu, Sténie est remise et la perfide soutient cette affreuse cérémonie, sans s'émouvoir; je l'aurais vue sous le couteau sacré d'un grand Prêtre avec plus de plaisir !.. J'examinai son époux; il a une assez belle taille, une figure agréable et ses manières sont distinguées, mais sa seule vue est repoussante pour moi; je ne le contemplais pas sans frémir... il mourra... les corbeaux ont chanté son hymne funéraire... Oui, la mort plane et c'est moi qui serai son ministre…

Le prêtre se retourne; vois-le, il va les bénir... C'est quand il leur dit que l'Eternel inscrivait leur bonheur, que les anges tressaillaient de joie.... À ce moment, un violent coup de tonnerre se fit entendre, précédé d'un éclair qui glaça de terreur; les corbeaux redoublent leurs horribles croassements... . «L'Eternel, m'écriai-je, l'Eternel! dites l'enfer, la mort, la mort et le malheur.» Le désespoir donnait à ma voix déguisée un accent infernal.. Honteux, je m'échappe avant qu'on ait regardé; j'étais dehors... je fuyais comme un oiseau de proie.

Au début de Maître Cornélius, l’intérieur de la cathédrale Saint-Gatien, à la tombée de la nuit, donne une impression de fantastique.

En 1479, le jour de la Toussaint, les vêpres finissaient à la cathédrale de Tours. Le sermon avait duré longtemps, la nuit était venue pendant l’office, et l’obscurité la plus profonde régnait dans certaines parties de cette belle église, dont les deux tours n’étaient pas encore achevées. Les luminaires de chaque autel et tous les candélabres du chœur étaient allumés. Inégalement semées à travers la forêt de piliers et d’arcades qui soutient les trois nefs de la cathédrale, ces masses de lumière éclairaient à peine l’immense vaisseau, car, en projetant les fortes ombres des colonnes à travers les galeries de l’édifice, elles y produisaient mille fantaisies que rehaussaient encore les ténèbres dans lesquelles étaient ensevelis les cintres, les voussures et les chapelles latérales, déjà si sombres en plein jour.

La foule offrait des effets non moins pittoresques. Certaines figures se dessinaient si vaguement dans le clair-obscur qu’on pouvait les prendre pour des fantômes ; tandis que plusieurs autres, frappées par des lueurs éparses, attiraient l’attention comme les têtes principales d’un tableau. Les statues semblaient animées, et les hommes paraissaient pétrifiés. Çà et là, des yeux brillaient dans le creux des piliers, la pierre jetait des regards, les marbres parlaient, les voûtes répétaient des soupirs, l’édifice entier était doué de vie.

wiki-Eusebius (G. Piolle)

TAINE A VISITÉ LA CATHÉDRALE SAINT-GATIEN :

"Nous nous sommes levés à cinq heures pour voir la cathédrale. Le portail est bien élégant, bien riche, bien ouvragé, avec deux tours qui finissent en pointe émoussée; mais l'exagération du gothique y est trop visible. — Rien que des dentelles de pierre; c'est du filigrane; il n'y a pas de moulures plus fines et plus multipliées dans un joli meuble de salon. La conséquence est que rien ne tient. Quantité de jours, de fenêtres ont été bouchés pour empêcher l'écroulement; sur la droite, de haut en bas, on a plaqué un énorme emplâtre de maçonnerie, cela est piteux. Il en est de même à Strasbourg, toute la charpente du clocher est en fer, la pierre n'est qu'un revêtement. Voilà de l'art outré, faussé. La civilisation du Moyen Age est toute pareille, brillante et creuse. Rien de sain, les disparates foisonnent. Le chevet est une sorte de pigeonnier recouvert d'ardoises. Plusieurs contreforts enjambent la rue, comme une patte de crabe luxée, pour soutenir une saillie. — De dedans est beau, haut et mystique. Ce que j'ai le mieux senti, ce sont les vitraux. Le soleil du matin donnait dans les grandes fenêtres du chevet comme l'aurore d'une résurrection rayonnante; les trois rosaces commençaient à étinceler; la queue d'un paon n'est pas plus magnifique; mais l'effet est tout autre, douloureux, violent. Ces couleurs parlent; elles sont toutes excessiyes, jaune intense, écarlate, surtout violet foncé, la plus tragique des couleurs, celle qu'on doit voir dans l'extase."

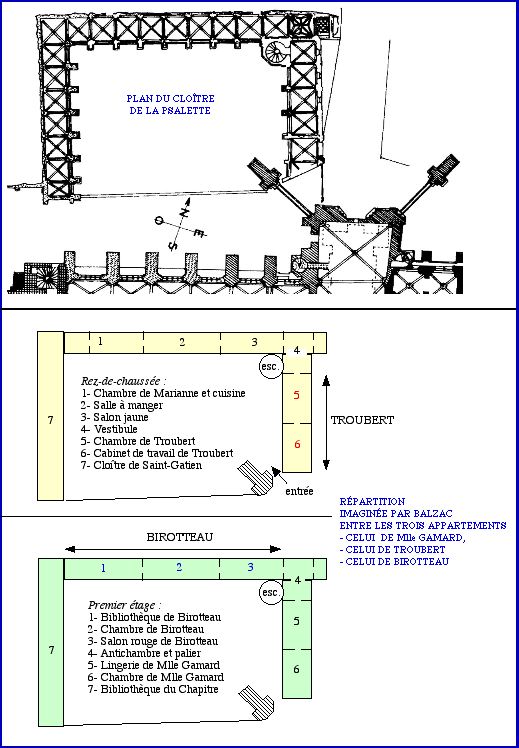

À TOURS, LA PSALETTE

Balzac a également apprécié le quartier qui entoure Saint-Gatien pour son pittoresque romanesque, en particulier l'ancien Préau des chanoines de Saint-Gatien, appelé "la Psalette" parce qu’une des salles de ce cloître servait au Moyen Age aux répétitions des enfants de chœur qui chantaient aux offices, la Schola Cantorum. Les trois galeries de ce cloître mêlent les styles gothique et renaissance. La galerie sud a disparu.

wiki-LeZibou

Dans Jeanne la Pâle, l'héroïne, que des calomnies ont séparée du duc de Landon, qu’elle aime, est venue à Tours pour y cacher sa douleur.

Jane la Pâle avait choisi pour sa retraite le quartier le plus solitaire de la ville de Tours. Le seul aspect de sa demeure révélait la sombre mélancolie qui la lui avait fait chercher. Empreinte de la sombre couleur que lui ont léguée les siècles, la cathédrale de Saint-Gatien est environnée de grands bâtiments aussi noirs que les arcs nombreux qui soutiennent sa grande nef, et à l'endroit où, derrière l'abside, les arceaux se réunissent et abondent, comme pour protéger le tabernacle, est une place morne et silencieuse; l'herbe y croît entre les pavés, elle est presque toujours déserte. A peine dans le jour trois ou quatre habitants passent-ils à travers cette enceinte, et alors leurs pas retentissent dans le silence. Non loin du chœur s’élève une maison qui faisait jadis partie du cloître, comme l'indiquent les pignons séculaires, sa forme antique, la construction des croisées et la teinte sombre des pierres. Auprès de cette maison est le séminaire, plus loin les bâtiments de l'archevêché. La fabrique, en employant pour son usage presque toutes les constructions qui dépendaient jadis du domaine de l'église, semble avoir abandonné par grâce aux victimes du monde cette habitation solitaire. Là demeurait Jane, gardée par une double enceinte de paix et de mystère. Parfois cette effrayante solitude était troublée, mais par les mille voix du peuple et par les chants religieux qui, traversant les murs, venaient mourir à son oreille comme le bruit du monde qu'elle avait quitté.

Dans Le Curé de Tours, Balzac a installé les appartements d’une vieille fille, Mlle Gamard, et de ses deux locataires, Troubert et Birotteau, dans le corps est (longé par la rue de la Psalette) et dans le corps nord.

L’abbé François Birotteau, héritier de l’abbé Chapeloup, possède trois belles pièces au premier étage de la partie nord, "à l’exposition du midi". Le chanoine Hyacinthe Troubert n’a que deux pièces humides au rez-de-chaussée de la partie est. Cela explique en partie la haine qu’il portera à l’abbé Birotteau et son alliance avec Mlle Gamard pour lui faire quitter la maison.

Au commencement de l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau fut surpris par une averse en revenant de la maison où il était allé passer la soirée. Il traversait donc, aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui permettre, la petite place déserte nommée le Cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-Gatien, à Tours.

L'abbé Birotteau, petit homme court, de constitution apoplectique, âgé d'environ soixante ans, avait déjà subi plusieurs attaques de goutte. Or, entre toutes les petites misères de la vie humaine, celle pour laquelle le bon prêtre éprouvait le plus d'aversion, était le subit arrosement de ses souliers à larges agrafes d'argent et l'immersion de leurs semelles. En effet, malgré les chaussons de flanelle dans lesquels il empaquetait en tout temps ses pieds avec le soin que les ecclésiastiques prennent d'eux-mêmes, il y gagnait toujours un peu d'humidité; puis, le lendemain, la goutte lui donnait infailliblement quelques preuves de sa constance. Néanmoins, comme le pavé du Cloître est toujours sec, que l'abbé Birotteau avait gagné trois livres dix sous au wisth chez madame de Listomère, il endura la pluie avec résignation depuis le milieu de la place de l'Archevêché, où elle avait commencé à tomber en abondance. En ce moment, il caressait d'ailleurs sa chimère, un désir déjà vieux de douze ans, un désir de prêtre! un désir qui, formé tous les soirs, paraissait alors près de s'accomplir; enfin, il s'enveloppait trop bien dans l'aumusse d'un canonicat pour sentir les intempéries de l'air: pendant la soirée, les personnes habituellement réunies chez madame de Listomère lui avaient presque garanti sa nomination à la place de chanoine, alors vacante au Chapitre métropolitain de Saint-Gatien, en lui prouvant que personne ne la méritait mieux que lui, dont les droits longtemps méconnus étaient incontestables. S'il eût perdu au jeu, s'il eût appris que l'abbé Poirel, son concurrent, passait chanoine, le bonhomme eût alors trouvé la pluie bien froide. Peut-être eût-il médit de l'existence. Mais il se trouvait dans une de ces rares circonstances de la vie où d'heureuses sensations font tout oublier. En hâtant le pas, il obéissait à un mouvement machinal, et la vérité, si essentielle dans une histoire des moeurs, oblige à dire qu'il ne pensait ni à l'averse, ni à la goutte.Jadis, il existait dans le Cloître, du côté de la Grand'rue, plusieurs maisons réunies par une clôture, appartenant à la Cathédrale et où logeaient quelques dignitaires du Chapitre. Depuis l'aliénation des biens du clergé, la ville a fait du passage qui sépare ces maisons une rue, nommée rue de la Psalette, et par laquelle on va du Cloître à la Grand'rue. Ce nom indique suffisamment que là demeurait autrefois le grand Chantre, ses écoles et ceux qui vivaient sous sa dépendance. Le côté gauche de cette rue est rempli par une seule maison dont les murs sont traversés par les arcs-boutants de Saint-Gatien qui sont implantés dans son petit jardin étroit, de manière à laisser en doute si la Cathédrale fut bâtie avant ou après cet antique logis. Mais en examinant les arabesques et la forme des fenêtres, le cintre de la porte, et l'extérieur de cette maison brunie par le temps, un archéologue voit qu'elle a toujours fait partie du monument magnifique avec lequel elle est mariée. Un antiquaire s'il y en avait à Tours, une des villes les moins littéraires de France, pourrait même reconnaître, à l'entrée du passage dans le Cloître, quelques vestiges de l'arcade qui formait jadis le portail de ces habitations ecclésiastiques et qui devait s'harmonier au caractère général de l'édifice. Située au nord de Saint-Gatien, cette maison se trouve continuellement dans les ombres projetées par cette grande cathédrale sur laquelle le temps a jeté son manteau noir, imprimé ses rides, semé son froid humide, ses mousses et ses hautes herbes. Aussi cette habitation est-elle toujours enveloppée dans un profond silence interrompu seulement par le bruit des cloches, par le chant des offices qui franchit les murs de l'église, ou par les cris des choucas nichés dans le sommet des clochers. Cet endroit est un désert de pierres, une solitude pleine de physionomie, et qui ne peut être habitée que par des êtres arrivés à une nullité complète ou doués d'une force d'âme prodigieuse. La maison dont il s'agit avait toujours été occupée par des abbés, et appartenait à une vieille fille nommée mademoiselle Gamard. Quoique ce bien eût été acquis de la Nation, pendant la Terreur, par le père de mademoiselle Gamard; comme depuis vingt ans cette vieille fille y logeait des prêtres, personne ne s'avisait de trouver mauvais, sous la Restauration, qu'une dévote conservât un bien national: peut-être les gens religieux lui supposaient-ils l'intention de le léguer au Chapitre, et les gens du monde n'en voyaient-ils pas la destination changée.

L'abbé Birotteau se dirigeait donc vers cette maison, où il demeurait depuis deux ans. Son appartement avait été, comme l'était alors le canonicat, l'objet de son envie et son hoc erat in votis pendant une douzaine d'années. Ëtre le pensionnaire de mademoiselle Gamard et devenir chanoine, furent les deux grandes affaires de sa vie; et peut-être résument-elles exactement l'ambition d'un prêtre, qui, se considérant comme en voyage vers l'éternité, ne peut souhaiter en ce monde qu'un bon gîte, une bonne table, des vêtements propres, des souliers à agrafes d'argent, choses suffisantes pour les besoins de la bête, et un canonicat pour satisfaire l'amour-propre, ce sentiment indicible qui nous suivra, dit-on, jusqu'auprès de Dieu, puisqu'il y a des grades parmi les saints.

Le cloître de la Psalette, au nord de la cathédrale, dans lequel Balzac

situe les appartements de Mlle Gamard, du chanoine Troubert et de l'abbé Birotteau.

LA GRENADIÈRE À SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Au cours de l'été 1830, Balzac séjourne en Touraine avec son amante Mme de Berny (1777-1836). Il loue pour un mois la Grenadière à Amédée Coudreux, la fille de Gabriel-François Coudreux, un ancien manufacturier de Tours.

La Grenadière est une petite closerie du XVIe siècle, bâtie à flanc de coteau, remaniée et agrandie au XIXe siècle. Saint-Cyr était alors à la mode, surtout parmi les Britanniques, et de nombreuses propriétés étaient proposées à la location.

Oh ! si vous saviez ce que c'est que la Touraine !... On y oublie tout. Je pardonne bien aux habitants d'être bêtes, ils sont si heureux ! […] si vous mettez le pied en ma maison de la Grenadière, près Saint-Cyr, maison sise à mi-côte, près d'un fleuve ravissant, couverte de fleurs, de chèvrefeuilles, et d'où je vois des paysages mille fois plus beaux que tous ceux dont ces gredins de voyageurs embêtent leurs lecteurs… La Touraine me fait l'effet d'un pâté de foie gras où l'on est jusqu'au menton, et son vin délicieux, au lieu de griser, vous bêtifie et vous béatifie. Aussi ai-je loué une maisonnette pour jusqu'au mois de novembre, car, en fermant mes fenêtres, je travaille, et je ne veux revoir ce luxurieux Paris qu'armé de provisions littéraires. (Lettre de Balzac à Victor Ratier, La Grenadière, 21 juillet 1830)

Peu après leur installation, en juin, Balzac et Mme de Berny firent une excursion d'un mois sur la Loire en bateau. Ils s'arrêtèrent à Saumur, visitèrent Le Croisic et Guérande. Balzac écrivit à Victor Ratier: "J'ai fait le plus poétique voyage qui soit possible en France; je sentais mes pensées grandir avec ces fleuve qui, près de la mer, devient immense."

Ils passèrent tous deux le mois de juillet en Touraine: "Si vous saviez ce qu'est la Touraine… On y oublie tout… la vertu, le bonheur, la vie, c'est six cents francs de rente au bord de la Loire!" Mais Mme de Berny, à cause des événements de ce juillet 1830, voulut rentrer à Paris. Balzac, lui, alla à Saché.

|

|

Dès 1834, Balzac espéra acquérir La Grenadière, ce à uoi le pressait son amie Mme Carraud :

Ne vous verrais-je donc jamais fixé à la Grenadière, puisque c’est là votre éden ? J’ai grande foi dans l’influence de la vie simple et peu accidentée sur un talent comme le vôtre. Aucune organisation ne saurait fournir à cette constante ébullition, et la vôtre, tout exceptionnelle qu’elle soit, y périra, et je ne vous reconnais pas le droit d’en hâter la destruction. Vous m’avez écrit que vous deviendrez propriétaire de votre ermitage cette année. Courez donc vite vous y établir et ne pensez aux embellissements que dans quelques années. D’ailleurs vous avez rendu ce lieu si célèbre que je doute qu’il vous soit permis de porter une main profabne sur son ensemble. Les élus que vous admettrez dans ce sanctuaire exigeront qu’il reste tel que l’aimait l’inconnue. Que je serai donc heureuse quand je recevrai une lettre de vous datée de Tours!

Mais après deux ans de tentatives, empêtré dans les difficultés financières et profondément affecté par la mort de Mme de Berny, il annonça à Mme Hanska, depuis Tours, en novembre 1836 : "Ici, la Grenadière m'a échappé ; mais le cruel événement qui a pesé sur moi cette année m'a désintéressé de cette pauvre chaumière. Je ne saurais plus l'habiter."

Tours vu depuis la Grenadière

Balzac en donne une description détaillée au début de sa nouvelle La Grenadière, parue en 1832. Il imagine que la femme d’un lord anglais, lady Brandon, est venue s'y réfugier discrètement avec ses deux fils adultérins.

La Grenadière est une petite habitation située sur la rive droite de la Loire, en aval et à un mille environ du pont de Tours. En cet endroit, la rivière, large comme un lac, est parsemée d'îles vertes et bordée par une roche sur laquelle sont assises plusieurs maisons de campagne, toutes bâties en pierre blanche, entourées de clos de vigne et de jardins où les plus beaux fruits du monde mûrissent à l'exposition du midi. Patiemment terrassés par plusieurs générations, les creux du rocher réfléchissent les rayons du soleil, et permettent de cultiver en pleine terre, à la faveur d'une température factice, les productions des plus chauds climats. Dans une des moins profondes anfractuosités qui découpent cette colline s'élève la flèche aiguë de Saint-Cyr, petit village duquel dépendent toutes ces maisons éparses. Puis, un peu plus loin, la Choisille se jette dans la Loire par une grasse vallée qui interrompt ce long coteau.

La Grenadière, sise à mi-côte du rocher, à une centaine de pas de l'église, est un de ces vieux logis âgés de deux ou trois cents ans qui se rencontrent en Touraine dans chaque jolie situation. Une cassure de roc a favorisé la construction d'une rampe qui arrive en pente douce sur la levée, nom donné dans le pays à la digue établie au bas de la côte pour maintenir la Loire dans son lit, et sur laquelle passe la grande route de Paris à Nantes.

En haut de la rampe est une porte, où commence un petit chemin pierreux, ménagé entre deux terrasses, espèces de fortifications garnies de treilles et d'espaliers, destinées à empêcher l'éboulement des terres. Ce sentier pratiqué au pied de la terrasse supérieure, et presque caché par les arbres de celle qu'il couronne, mène à la maison par une pente rapide, en laissant voir la rivière dont l'étendue s'agrandit à chaque pas.

Ce chemin creux est terminé par une seconde porte de style gothique, cintrée, chargée de quelques ornements simples mais en ruines, couvertes de giroflées sauvages, de lierres, de mousses et de pariétaires. Ces plantes indestructibles décorent les murs de toutes les terrasses, d'où elles sortent par la fente des assises, en dessinant à chaque nouvelle saison de nouvelles guirlandes de fleurs.

En franchissant cette porte vermoulue, un petit jardin, conquis sur le rocher par une dernière terrasse dont la vieille balustrade noire domine toutes les autres, offre à la vue son gazon orné de quelques arbres verts et d'une multitude de rosiers et de fleurs. Puis, en face du portail, à l'autre extrémité de la terrasse, est un pavillon de bois appuyé sur le mur voisin, et dont les poteaux sont cachés par des jasmins, des chèvrefeuilles, de la vigne et des clématites.

Au milieu de ce dernier jardin, s'élève la maison sur un perron voûté, couvert de pampres, et sur lequel se trouve la porte d'une vaste cave creusée dans le roc. Le logis est entouré de treilles et de grenadiers en pleine terre; de là vient le nom donné à cette closerie. La façade est composée de deux larges fenêtres séparées par une porte bâtarde très rustique, et de trois mansardes prises sur un toit d'une élévation prodigieuse relativement au peu de hauteur du rez-de-chaussée. Ce toit à deux pignons est couvert en ardoises. Les murs du bâtiment principal sont peints en jaune; et la porte, les contrevents d'en bas, les persiennes des mansardes sont verts.

En entrant, vous trouverez un petit palier où commence un escalier tortueux, dont le système change à chaque tournant; il est en bois presque pourri; sa rampe creusée en forme de vis a été brunie par un long usage. A droite est une vaste salle à manger boisée à l'antique, dallée en carreau blanc fabriqué à Château-Regnault; puis, à gauche, un salon de pareille dimension, sans boiseries, mais tendu d'un papier aurore à bordure verte. Aucune des deux pièces n'est plafonnée; les solives sont en bois de noyer et les interstices remplis d'un torchis blanc fait avec de la bourre. Au premier étage, il y a deux grandes chambres dont les murs sont blanchis à la chaux; les cheminées en pierre y sont moins richement sculptées que celles du rez-de-chaussée.

Toutes les ouvertures sont exposées au midi. Au nord il n'y a qu'une seule porte, donnant sur les vignes et pratiquée derrière l'escalier. A gauche de la maison, est adossée une construction en colombage, dont les bois sont extérieurement garantis de la pluie et du soleil par des ardoises qui dessinent sur les murs de longues lignes bleues, droites ou transversales. La cuisine, placée dans cette espèce de chaumière, communique intérieurement avec la maison, mais elle a néanmoins une entrée particulière, élevée de quelques marches, au bas desquelles se trouve un puits profond, surmonté d'une pompe champêtre enveloppée de sabines, de plantes aquatiques et de hautes herbes.

Cette bâtisse récente prouve que la Grenadière était jadis un simple vendangeoir. Les propriétaires y venaient de la ville, dont elle est séparée par le vaste lit de la Loire, seulement pour faire leur récolte, ou quelque partie de plaisir. Ils y envoyaient dès le matin leurs provisions et n'y couchaient guère que pendant le temps des vendanges. Mais les Anglais sont tombés comme un nuage de sauterelles sur la Touraine, et il a bien fallu compléter la Grenadière pour la leur louer. Heureusement ce moderne appendice est dissimulé sous les premiers tilleuls d'une allée plantée dans un ravin au bas des vignes.

Le vignoble, qui peut avoir deux arpents, s'élève au-dessus de la maison, et la domine entièrement par une pente si raide qu'il est très difficile de la gravir. A peine y a-t-il entre la maison et cette colline verdie par des pampres traînants un espace de cinq pieds, toujours humide et froid, espèce de fossé plein de végétations vigoureuses où tombent, par les temps de pluie, les engrais de la vigne qui vont enrichir le sol des jardins soutenus par la terrasse à balustrade.

La maison du closier chargé de faire les façons de la vigne est adossée au pignon de gauche; elle est couverte en chaume et fait en quelque sorte le pendant de la cuisine. La propriété est entourée de murs et d'espaliers; la vigne est plantée d'arbres fruitiers de toute espèce; enfin pas un pouce de ce terrain précieux n'est perdu pour la culture. Si l'homme néglige un aride quartier de roche, la nature y jette soit un figuier, soit des fleurs champêtres, ou quelques fraisiers abrités par des pierres.

En aucun lieu du monde vous ne rencontreriez une demeure tout à la fois si modeste et si grande, si riche en fructifications, en parfums, en points de vue. Elle est, au cceur de la Touraine, une petite Touraine où toutes les fleurs, tous les fruits, toutes les beautés de ce pays sont complètement représentés. C'est les raisins de chaque contrée, les figues, les pêches, les poires de toutes les espèces, et des melons en plein champ aussi bien que la réglisse, les genêts d'Espagne, les lauriers-roses de l'Italie et les jasmins des Açores.

La Loire est à vos pieds. Vous la dominez d'une terrasse élevée de trente toises au-dessus de ses eaux capricieuses; le soir vous respirez ses brises venues fraîches de la mer et parfumées dans leur route par les fleurs des longues levées. Un nuage errant qui, à chaque pas dans l'espace, change de couleur et de forme, sous un ciel parfaitement bleu, donne mille aspects nouveaux à chaque détail des paysages magnifiques qui s'offrent aux regards, en quelque endroit que vous vous placiez. De là, les yeux embrassent d'abord la rive gauche de la Loire depuis Amboise; la fertile plaine où s'élèvent Tours, ses faubourgs, ses fabriques, le Plessis; puis, une partie de la rive gauche qui, depuis Vouvray jusqu'à Saint-Symphorien, décrit un demi-cercle de rochers pleins de joyeux vignobles. La vue n'est bornée que par les riches coteaux du Cher, horizon bleuâtre, chargé de parcs et de châteaux. Enfin, à l'ouest, l'âme se perd dans le fleuve immense sur lequel naviguent à toute heure les bateaux à voiles blanches, enflées par les vents qui règnent presque toujours dans ce vaste bassin.

Un prince peut faire sa villa de la Grenadière, mais certes un poète en fera toujours son logis; deux amants y verront le plus doux refuge, elle est la demeure d'un bon bourgeois de Tours; elle a des poésies pour toutes les imaginations; pour les plus humbles et les plus froides comme pour les plus élevées et les plus passionnées: personne n'y reste sans y sentir l'atmosphère du bonheur, sans y comprendre toute une vie tranquille, dénuée d'ambition, de soins. La rêverie est dans l'air et dans le murmure des flots, les sables parlent, ils sont tristes ou gais, dorés ou ternes; tout est mouvement autour du possesseur de cette vigne, immobile au milieu de ses fleurs vivaces et de ses fruits appétissants. Un Anglais donne mille francs pour habiter pendant six mois cette humble maison; mais il s'engage à en respecter les récoltes: s'il veut les fuits, il en double le loyer; si le vin lui fait envie, il double encore la somme.

Que vaut donc la Grenadière avec sa rampe, son chemin creux, sa triple terrasse, ses deux arpents de vigne, ses balustrades de rosiers fleuris, son vieux perron, sa pompe, ses clématites échevelées et ses arbres cosmopolites? N'offrez pas de prix! La Grenadière ne sera jamais à vendre. Achetée une fois en 1690, et laissée à regret pour quarante mille francs, comme un cheval favori abandonné par l'Arabe du désert, elle est restée dans la même famille, elle en est l'orgueil, le joyau patrimonial, le Régent. Voir, n'est-ce pas avoir? a dit un poète. De là vous voyez trois vallées de la Touraine et sa cathédrale suspendue dans les airs comme un ouvrage en filigrane. Peut-on payer de tels trésors? Pourrez-vous jamais payer la santé que vous recouvrez là sous les tilleuls?Installée à la Grenadière avec ses deux enfants de huit et treize ans, Mme Willemsens paraissait souffrante : "Sa seule promenade consistait à aller de la Grenadière au pont de Tours, où, quand la soirée était calme, elle venait avec ses deux enfants respirer l’air frais de la Loire et admirer les effets produits par le soleil couchant dans ce paysage." Après le repas, "elle restait couchée sur un long divan placé dans le pavillon du jardin d’où l’on découvrait cette douce Touraine incessamment changeante, sans cesse rajeunie par les mille accidents du jour, du ciel, de la saison." Au mois d’octobre, "elle ne pouvait plus se lever qu’à midi, quand les rayons du soleil, réfléchis par les eaux de la Loire et concentrés dans les terrasses, produisaient à la Grenadière cette température égale à celle des chaudes et tièdes journées de la baie de Naples. Elle venait alors s’asseoir sous un des arbres verts et ses deux fils ne s’écartaient plus d’elle. Elle formait un tableau sublime auquel ne manquaient ni les pourpres mélancoliques de l’automne, avec ses feuilles jaunes et ses arbres à demi dépouillés, ni la lueur adoucie du soleil et les nuages blancs du ciel de Touraine."

Après la mort de celle qui se faisait appeler Mme Willemsens, le fils aîné s’engagea dans la marine et le plus jeune entra comme interne au collège de Tours.

LA ROCHE-CORBON ET MARMOUTIER DANS L'EXCOMMUNIÉ

La Loire baigne les pieds de la falaise où se dresse le château de Roche-Corbon, dont il ne reste plus qu'une "lanterne", "cette tour antique, cette lanterne de Rochecorbon qui, semblable à un fantôme, apparaît aux voyageurs sur les coteaux de Touraine et dresse au-dessus des collines sa tête noircie par le temps".

Balzac situa dans ce château disparu une longue scène de son roman historique L'Excommunié, qui se passe au XVe siècle.

À trois mille environ de la ville de Tours, sur la levée d’Orléans, on remarque un énorme rocher creusé de telle façon qu’il offre une vague ressemblance avec le croissant de la lune. Sur le sommet de l'arc, à la partie la plus éloignée du centre, se dresse une tour sombre et haute supportée par un fragment de muraille dont les fondations presque à jour dépassent encore de près d'un pied le rocher sur lequel elles sont assises. Cette tour, nommée "la Lanterne de Rochecorbon", est le dernier vestige de l'un des anciens et des plus forts châteaux de la Touraine. Ce monument de la puissance féodale tire son nom de l'usage auquel il était destiné, car on aperçoit encore les petites embrasures par lesquelles le vigilant factionnaire examinait la campagne pour avertir les habitants du château en cas d'attaque.

Au commencement du XVe siècle, le rocher, dont les flancs abritent aujourd'hui une nombreuse population de vignerons, s'avançait jusqu'à la Loire, à laquelle il servait de quai pendant plus d'une lieue, et il n'y avait aucune trace de la levée que l'on a construite à grands frais, et sur laquelle passent les voyageurs. C'était précisément à l'endroit où la lanterne est située que s'élevait le château de Roche~Corbon, antique demeure du héros de cette aventure.

Le château, qui formait l'habitation principale des barons de Roche-Corbon, était précédé d'une vaste cour carrée dans laquelle on aurait pu ranger en bataille cinq cents hommes d'armes. Cette cour était entourée d'une épaisse muraille aux angles de laquelle s'élevaient d'énormes tours crénelées. L'entrée principale avait pour ornement une de ces tours plus considérable que les autres, et la porte était défendue par un large fossé sur lequel s' abaissait au besoin un pont-levis. Quant à la partie du château habitée par le seigneur, elle était composée de deux tours rondes plus petites que les autres et séparées par un corps de logis percé d'étroites croisées en ogives.

Ce manoir, posé comme l'aire d'un aigle sur le sommet du rocher, avait la vue de plus de cinquante mille arpents de terre qui se trouvaient de l'autre côté de la Loire.

Rien de plus pittoresque et de plus varié que le paysage qui se déroulait sous les yeux. La rivière forme en cet endroit un vaste bassin qui, à cette époque, présentait l'aspect d'un lac, car le fleuve n'était pas contenu par la levée que Louis XI fit commencer du côté d'Amboise pour préserver les campagnes qui séparent le Cher et la Loire. Ce fleuve répandait alors sa nappe brillante et polie sans rencontrer d'autres obstacles que ceux qui résultaient de la nature du sol, et Tours, comme Venise, semblait élever du sein des ondes ses murailles défendues par de grosses tours. Les eaux, comme une glace pure, réfléchissaient donc, sur une immense étendue, le beau ciel de la Touraine.

Dans le lointain, au midi, l'on apercevait les tours de la plus ancienne cathédrale de France et le bâtiment de Saint-Julien, dont les flèches hardies mêlaient aux beautés de ces lieux l'introduction du christianisme dans les Gaules. Les eaux venaient mugir aux pieds de la belle châtelaine qui, en tournant la tête, parcourait un autre horizon immense borné par les jolies collines qui s'entassent depuis Amboise jusqu'à Azai, devant lesquelles coule le Cher. Les prairies, les eaux, les villages, les forêts, semblaient placés par la main d'un habile décorateur.

Voici les données de cette histoire du conflit entre les seigneurs de La Roche-Corbon et les moines de Marmoutier.

La seigneurie de Roche-Corbon, qui possédait de grands biens en Touraine, exerçait sa suzeraineté sur tout le pays qui comprend Vernou, Vouvray, Monnaie, Saint-Symphorien. C'est un des ancêtres de la famille des Roches qui fit don à saint Martin du vallon solitaire où il fixa sa retraite avec ses disciples et qui devint la célèbre abbaye de Marmoutier. Le monastère, par la suite, bénéficia constamment des générosités du château et des avantages qui lui furent successivement concédés. Ce fut Hugues de Roche-Corbon, qui, en 1220, entreprit la construction de l'église abbatiale.

Mais bientôt l'abbaye allait devenir à son tour une véritable seigneurie. Son influence en Touraine fut considérable. Ses richesses ne se comptèrent plus. Les abbés qui se succédèrent à la tête de la communauté n'eurent d'autre but que d'obtenir de nouveaux privilèges et d'avoir à leur tour des serfs, des vassaux, des hommes d'armes. Ils se firent, à la suite d'un procès, concéder la vassalité de Saint-Symphorien qui était sous la dépendance de Roche-Corbon. Ainsi, l'abbaye, créée autrefois par les seigneurs de Roche-Corbon, se retournait contre eux et devenait une implacable ennemie. Une guerre sourde eut lieu entre le monastère et le château. Elle devait aboutir à un éclat funeste. L'abbaye ne reconnaissant aucune juridiction, il était impossible de se garantir contre ses exigences.

Un jour, l'abbé Hélias, fort de son autorité et de son prestige, décida d'affranchir l'abbaye de la suzeraineté de Roche-Corbon et de ne reconnaître que la souveraineté du roi. Il alla plus loin: il établit que le château lui-même relèverait de l'abbaye. Il manda donc au monastère le baron Ombert de Roche-Corbon. Celui-ci s'y rendit à cheval, accompagné d'hommes d'armes. Arrivé dans la cour, devant l'église d'où sortait l'abbé suivi des moines, son cheval se cabra et, soit colère de sa part, soit maladresse, le baron bouscula le cortège. L'abbé fut renversé et légèrement blessé.

L'abbé Hélias vit là un attentat à la sainteté de l'Eglise. Il consulta l'évêque et menaça Ombert de le frapper d'excommunication. Ombert avait été élevé par son père dans la crainte de Dieu et dans l'exécration des religieux. Sa fureur ne connut plus de bornes. Il jugea que le moment était venu de terminer cette querelle par un coup de force en obligeant l'abbé à accepter une charte définitive. Il se mit à la tête de ses hommes d'armes et fit le siège de l'abbaye. Il incendia la porte qu'il était impossible d'enfoncer et rassembla ses hommes au cri de "Roche-Corbon à la rescousse"! Soudain une troupe armée, très supérieure en nombre, sortit de derrière l'abbaye ou descendit la colline et se précipita sur les assaillants au cri de "Montjoie Saint-Denis"! C'était le mot de ralliement du duc d'Orléans qui, étant en Touraine, s'était fait le protecteur de l'abbaye. La petite troupe du baron de Roche-Corbon fut rapidement mise en déroute. L'abbé Hélias avait tout prévu. Il était maintenant décidé à exploiter son triomphe jusqu'au bout.

Un mois après eut lieu la terrifiante cérémonie de l'excommunication. Ombert était dans son château avec sa femme Catherine, ses fidèles et ses vassaux lorsqu'on entendit les lourdes cloches de Marmoutier qui sonnaient le glas de la mort. Un héraut d'armes vint annoncer qu'une procession de moines, conduite par l'évêque de Tours et l'abbé Hélias, se dirigeait en chantant vers le château. Tous les assistants furent atterrés. "Allons voir cela, dit Ombert. Montons sur les remparts... Est-ce donc quelque chose de si redoutable que des prêtres qui chantent?" On le suivit. La procession s'avançait par la route haute sur le plateau. Elle était encadrée par des hommes d'armes. Les moines, revêtus du costume blanc et noir de l'ordre de Saint-Benoît, tenaient des cierges et psalmodiaient des hymnes de mort. Les croix étaient voilées de noir. Quatre novices portaient un cercueil. L'abbé Hélias et l'évêque de Tours avaient revêtu leurs costumes et leurs ornements les plus magnifiques. Le soleil faisait éclater leurs mitres d'or. Tout le clergé de la cathédrale était là. Quand ils approchèrent du château, Ombert descendit dans la cour et donna l'ordre d'abaisser le pont-levis. Il se tint sur le perron, sa femme Catherine à son côté et de l'autre Roch, son fidèle écuyer, tous les siens auprès de lui, ses hommes d'armes, ses écuyers, ses fauconniers, ses varlets. La procession pénétra dans l'enceinte des murailles. Les chants se firent plus lugubres. La foule se massa derrière les moines. Soudain tout ce tumulte s'apaisa. Les chants cessèrent. Les cloches ne sonnèrent plus. Le cercueil fut déposé et recouvert d'un drap noir. Douze prêtres qui portaient douze cierges noirs les jetèrent près du cercueil et les foulèrent aux pieds. Puis ce fut le silence, un silence effrayant. On allait lire la sentence d'excommunication: "Nous excommunions, damnons, anathématisons et rejetons hors du sein de notre sainte mère l'Eglise Joseph-Ombert, baron et seigneur suzerain de la Roche-Corbon, Vernou, Monnaye, etc... Nous excommunions également tous ses complices et adhérents qui ne se sépareront pas de lui à l'instant même. Que Dieu les poursuive et les punisse dans les siècles, que leurs fils soient orphelins, leurs épouses veuves, que chacun leur refuse le pain et les fuie comme une peste maudite."

En fait cette excommunication était une manœuvre d'un seigneur de sang royal qui, épris de Catherine de la Bourdaisière, avait imaginé ce moyen pour la séparer de son époux, le baron Ombert.

VOUVRAY