<== Retour

ALAIN-FOURNIER DANS LE CHER

AU PAYS DU GRAND-MEAULNES

Quelques auteurs parlent d'Alain-Fournier

Quelques auteurs parlent d'Alain-Fournier- Alain-Fournier parle de son pays et de son livre

- La famille Fournier dans le département du Cher

- La vie sentimentale d'Alain-Fournier

- La mémoire d'Alain-Fournier

- Les personnages du Grand Meaulnes

- Les lieux de la fiction et leur correspondant dans la réalité

- L'itinéraire d'Augustin Meaulnes vers le pays mystérieux

- Epineuil-le-Fleuriel

- Choix de textes d'Alain-Fournier et d'Isabelle Rivière

- La Chapelle d'Angillon

- Le Gué-de-la-Pierre

- L'abbaye de Loroy à Méry-es-Bois

- Nançay

- Mennetou-Ratel

- Bourges

"J’ai toujours pensé ceci : chacun se crée la réalité qu’il a méritée.

Christophe Colomb a rencontré les rivages des royaumes d’Amérique parce qu’il avait eu l’audace de les susciter.

Jamais la réalité n’a déçu celui qui avait le courage et l’imagination nécessaires pour croire en elle…"

[Lettre d’Alain-Fournier à André Lhote, 16 janvier 1910]

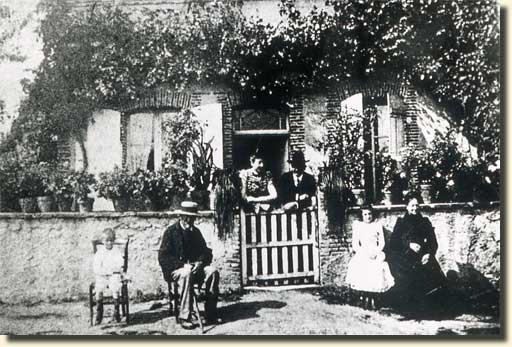

En 1891, lorsque les parents Fournier, venant de La Chapelle d’Angillon, s’installent à Épineuil-le-Fleuriel — le pays des épines fleuries — pour y occuper les fonctions d’instituteurs et de secrétaire de mairie, ce village n’est qu’un petit village berrichon comme les autres. L’école, le logement de fonction des Fournier ainsi que la mairie sont des lieux austères et même pauvres.

En 1891, Henri Fournier a cinq ans. Il vivra à Épineuil sept années durant lesquelles le village et ses alentours vont nourrir sa sensibilité, sa mémoire et son imagination, à un tel point qu’ils vont devenir en 1912 (deux ans avant sa mort) des lieux habités par certains des personnages extraordinaires du Grand Meaulnes, en particulier François Seurel et Augustin Meaulnes. Contractant les distances (quatorze kilomètres séparent Épineuil de La Chapelle d’Angillon dans le roman, une centaine en réalité), déplaçant certains lieux, modifiant leurs noms, l’écrivain recrée toute une géographie, mais sans rien inventer : "Dans le Grand Meaulnes, dit Isabelle, sa soeur, tout est réel et on peut visiter à pied trente-et-un chapitres du livre, soit à l’école, soit autour de l’école."

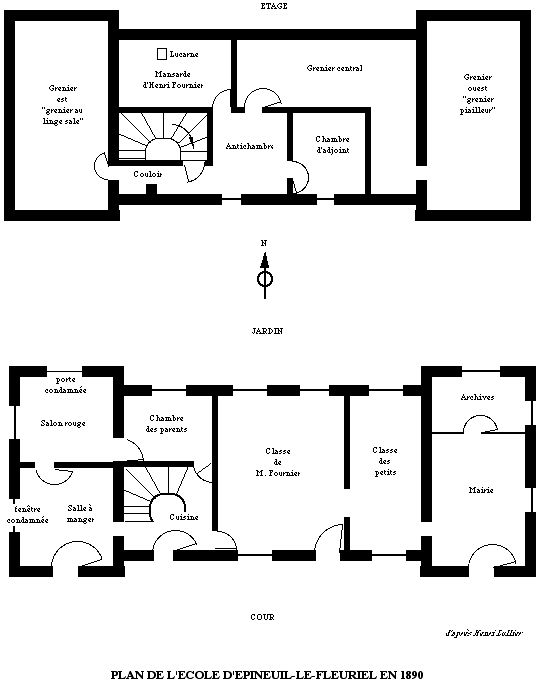

De fait, aujourd'hui, à Épineuil, on peut retrouver les lieux du roman autour du lieu central qu’est la maison-école. Lorsque l’on pénètre dans cette école, on trouve, au rez-de-chaussée, la classe de Madame Fournier et la "grande classe" de Monsieur Fournier (l’école accueillait cent quatorze élèves dans ses deux classes). La place du petit Henri était à la première table, près de la fenêtre du jardin. Au fond de la classe, une porte conduit à l’appartement composé de la cuisine, de la salle à manger, du "salon rouge" (interdit à Henri et à Isabelle et réservé à l’accueil des grands-parents pour Noël), et de la chambre des parents, qui est également celle d’Isabelle. L’escalier qui part de la cuisine mène au grenier où, à côté des cartes murales, des panneaux sur les saisons de l’année et autres objets de cours, se trouve la chambre d’Henri, très froide l’hiver, très chaude l’été. La porte à petits carreaux ne ferme toujours pas.

QUELQUES AUTEURS PARLENT D'ALAIN-FOURNIER

Jacques RIVIÈRE — "Il me parlait de son pays avec une sorte de passion. Il était né à la Chapelle-d'Angillon, un petit-chef-lieu de canton du Cher, à une trentaine de kilomètres au nord de Bourges, sur les confins de la Sologne et du Sancerrois, en plein centre de la France. Mais c'est surtout d'Epineuil-le-Fleuriel, un plus petit village encore, situé à l'autre extrémité du département, entre Saint-Amand et Montluçon, où ses parents avaient été longtemps instituteurs et où il avait passé toute sa première enfance, qu'il me faisait des descriptions enthousiastes et presque amoureuses. Je reconstituais sa vie de petit paysan dans cette campagne sans pittoresque, lente, pure et copieuse et dont les aspects s'étaient comme incorporés à son âme : je me rendais compte de ce qu'avait été cette enfance alimentée par la précieuse ignorance de tout autre paysage au monde que celui qu' on pouvait découvrir des fenêtres de l'école. Quelle estacade que cette solitude pour les voyages de l'imagination!" (Alain-Fournier, Miracles, Le Grand Meaulnes, Dossier du Grand Meaulnes, Classiques Garnier, 1986

Isabelle RIVIÈRE — "Henri, en refaisant vivant pour nous le merveilleux monde aboli de son enfance, où toutes choses sont vues dans leur secrète beauté, a rempli avant de mourir, exactement et pleinement, cette tâche donnée de Dieu et qu'il avait reconnue sienne" (I. Rivière, Images d'Alain-Fournier, rééd. Fayard, 1989)

M. et Mme LULLIER — "Epineuil-le-Fleuriel, sous le nom de Sainte-Agathe, est le village de France le plus connu dans le monde." (Andrée et Henri Lullier, Sur les traces d'Augustin Meaulnes, CDDP du Cher, 1986)

Alain RIVIÈRE —"Le roman d'Alain-Fournier n'a peut-être pas d'autre secret que d'être issu d'une réalité que nous pouvons parcourir en tout sens à la recherche de son mystère caché." ("Promenades d'Alain-Fournier en Berry", Nouvelle République, 1987)

Pierre SUIRE — "De quel pays êtes-vous? A cette question, Saint-Exupéry répondait : Je suis du pays de mon enfance. Henri Fournier aurait fait sienne cette affirmation en ses deux sens, l'esprit et les lieux. En ces lieux, il conduira et fera vivre ceux de son coeur." (P. Suire, Alain-Fournier au miroir du Grand Meaulnes, Seghers, 1988)

Jacques LACARRIÈRE — "Si l'on sent et l'on sait que l'enfance est certainement plus grande que la réalité, il sera possible à chacun de nous de dresser le cadastre de sa campagne perdue. N'est-ce pas justement ce qu'a fait, ce qu'a écrit Alain-Fournier dans Le Grand Meaulnes ?" (J. Lacarrière, Alain-Fournier, Christian Pirot et Conseil régional du Centre, 1991)

ALAIN-FOURNIER PARLE DE SON PAYS ET DE SON LIVRE

"Aucun pays n'est le mien, si ce n'est peut-être le bourg où je suis allé en classe et au catéchisme… Merveilleux pays de mon coeur." (lettre du 26 septembre 1906)

"Je suis revenu dans mon pays, celui qu'on ne voit qu'en écartant les branches. Il pleuvait. Jamais je ne l'avais vu aussi frais, aussi caché." (lettre du 17 août 1907)

"Quel bouleversement, quelle angoisse, si j’essaie de me rappeler les hameaux autour de l’ancien chez moi! Pendant longtemps, mes parents ont considéré mon amour d’Epineuil — comme mon amour pour Nançay (bien qu’ils fussent cachés) — comme aussi immoraux et déraisonnables qu’un amour de femme." (lettre du 29 août 1907)

“Voici étalé, reposé, luxueux, ce même pays d’autrefois dont j’ai peur de parler, tant il m’est précieux et particulier.” (lettre du 20 septembre 1908)

“Mon idéal, c’est d’arriver à ce que ce trésor incommensurablement riche de vies accumulées qu’est ma simple vie, si jeune soit-elle, arrive à se produire au grand jour sous cette forme de “rêves” qui se promènent.” (lettre du 13 août 1905)

“Mon livre futur sera peut-être un perpétuel va-et-vient insensible du rêve à la réalité.” (lettre du 22 août 1906)

“Je n’aime la merveille que lorsqu’elle est étroitement insérée dans la réalité. Tout ce que je raconte se passe quelque part. Dans mon livre, il n’y a aucun symbole, aucune théorie, pas de sens caché.” (lettre du 1er novembre 1911)

“Je voudrais exprimer le mystère du monde inconnu que je désire. Et comme le monde est fait de vieux souvenirs, de vieilles impressions inconscientes, je voudrais exprimer le mystère de ces impressions particulières que le monde me laisse. Mais cette tâche est immense comme ma vie : je veux faire vivre ce monde à moi, le monde mystérieux de mon désir, ce paysage nouveau et lointain de mon coeur.” (lettre du 15 décembre 1906).

LA FAMILLE FOURNIER DANS LE DÉPARTEMENT DU CHER

Octobre 1884 : M. Augustin Fournier (né à Nançay en 1861) est nommé instituteur au hameau du Gué-de-la-Pierre à Ennordres (à 5 km au nord de La Chapelle-d'Angillon). Il y épousera une jeune fille de La Chapelle, Albanie Barthe (née en 1864 à Vailly-sur-Sauldre, fille de Matthieu Barthe et de Flavie-Catherine Blondeau, dite "Adeline").

Octobre 1886 : M. Fournier est nommé à Marçais, dans le sud du département. Naissance, à La Chapelle-d'Angillon, chez les grands-parents Barthe, de Henri Alban Fournier (le 3 octobre).

Juillet 1889 : Naissance, chez les grands-parents Barthe, d'Isabelle Fournier (le 16 juillet).

Octobre 1891 : M. Fournier est nommé à Epineuil-le-Fleuriel.

Juin 1897 : Henri, élève de son père avec sa soeur Isabelle, obtient le certificat d'études primaires.

Octobre 1898 : Henri entre en sixième au lycée Voltaire à Paris.

Octobre 1902 : M. et Mme Fournier sont nommés à Mennetou-Ratel, en Sancerrois.

Décembre 1902 : Henri Fournier, qui a renoncé au lycée de Brest, entre au lycée de Bourges en classe de Rhétorique; il y sera pensionnaire dans les deux derniers trimestres de l'année scolaire 1902-1903; il y passera le baccalauréat de philosophie avant d'aller à Lakanal.

Octobre 1903 : M. et Mme Fournier sont nommés à l'école de La Chapelle-d'Angillon (où "maman Barthe", veuve depuis avril, vit seule); ils y resteront jusqu'en 1908; puis ils seront nommés à Paris.

LA VIE SENTIMENTALE D’ALAIN-FOURNIER

1904 — Henri est interne à Lakanal. Le 21 janvier il découvre, à l’Opéra Comique, Pelléas et Mélisande de Debussy — Il suit dans le quartier latin une jeune fille, Yvonne G…; il la reverra pendant 18 mois; mais leur liaison se borna “à quelques baisers”.

1905 — Il rencontre une jeune fille de 19 ans, Yvonne de Quièvrecourt sur l’escalier du Grand-Palais, le 1er juin, matin de l’Ascension; elle est en compagnie d’une vieille dame; il la suit jusqu'à l'embarcadère du pont Alexandre-III, prend derrière elle le bateau à roues, l'accompagnant, sans parler, jusqu'au pont de la Tournelle, puis jusqu’à son immeuble boulevard Saint-Germain. — Les jours suivants, il revient l’y guetter. Le samedi 10 juin il l’aperçoit enfin. Le lendemain, jour de la Pentecôte, habillé en collégien, il la suit dans le tramway jusqu’à Saint-Germain-des-Prés où elle assiste à la messe; il l’aborde à la sortie et une “grande, belle, étrange et mystérieuse conversation” s’engage au cours d'une promanade jusqu'au pont des Invalides. Elle lui dit son nom, puis elle lui demande de la quitter. — Henri Fournier passe ses vacances à Londres: il pense toujours à Yvonne de Quièvrecourt et écrit le poème A travers les étés.

1907 — En juillet, Henri est refusé à l’oral du Concours; il retourne boulevard Saint-Germain et apprend de la concierge que Mlle de Quièvrecourt est mariée. Il publie Le Corps de la femme, signé “Alain-Fournier” et envoie le texte à Mlle de Quièvrecourt.

1909 — Le 20 septembre, il retrouve l’adresse d’Yvonne de Quièvrecourt, mais apprend qu’elle a eu un enfant : “Elle est plus perdue pour moi que si elle était morte”.

1910 — Le 12 ou 13 février, il rencontre “sur le quai” Jeanne B… accompagnée de sa soeur; il apprend qu’elle est de Bourges; elle est modiste à domicile, rue Chanoinesse, près de Notre-Dame; elle lui parle de ses amants. — En juin, ils vont passer quatre jours près de Pacy-sur-Eure (il la fait passer pour sa femme). Leur liaison durera deux ans (jusqu’en avril 1912), puis il la laissera retourner “à ses pauvres aventures d’autrefois”. "Annette" dans la Correspondance, Jeanne sera Valentine Blondeau dans le roman.

1913 — En mai, il apprend qu’Yvonne de Quièvrecourt a eu un second enfant [“J’ai sangloté tout le soir dans ma chambre”]. Il la retrouve à Rochefort, accompagnée de ses deux enfants; ils évoquent leur rencontre du Grand Palais [“Depuis ce temps je n’ai cessé de vous chercher”]; il lui montre une lettre écrite pour elle seize mois plus tôt; il lui annonce la parution d’un roman “qui tourne tout autour [d’elle]”… Puis ils se séparent définitivement. — Parution du Grand Meaulnes.

1913-1914 — Liaison avec l’épouse de Claude Casimir-Périer, Pauline Benda (l’actrice “Madame Simone”).

|

|

Attendue d’amour sous des glycines, à l’ombre, dans la cour Vous êtes venue, Avec toute la surprise * Vous êtes venue : Tout de suite, près de vous, fière et très demoiselle, à quelque maison calme, avec des nids aux toits, Dites, vous m’emmeniez passer l’après-midi |

* C’est Là… qu’auprès de vous, ô ma lointaine, C’est Là — que nous allions, tous les deux, n’est-ce pas, * Vous entriez, là-bas, Je vais entrer, nous allons suivre, tous les deux Puis recevoir, tous deux, Ou bien lire avec vous, auprès du pigeonnier, Et rester là, jusqu’au dîner, jusqu’à la nuit, |

[Dans ce poème] j'ai dit tout ce que je voulais dire sur Elle. J'ai dit tout ce que j'avais pensé et rien de plus, près d'elle. Mais j'ai tout dit, tout ce que je voulais dire." (lettre du 23 juillet 1905) |

|

LA MÉMOIRE D'ALAIN-FOURNIER

– 1914 : mort d’Alain-Fournier, le 22 septembre.– 1921 : M. Augustin Fournier quitte sa femme et se met à voyager.

– 1925 : mort de Jacques Rivière.

– 1928 : mort de Mme Albanie Fournier.

– 1933 : mort de M. Fournier (revenu de ses voyages en 1928, il vivait près de ses petits-enfants et supporta mal l'entrée de sa petite-fille Jacqueline au couvent en 1929).

– 1937 : le lycée de Bourges devient lycée "Alain-Fournier".

– 1938 : Isabelle Rivière publie Images d’Alain-Fournier avec le récit de la rencontre d’Yvonne “de Galais”. Yvonne de Quièvrecourt lui écrit à cette occasion : “J’ai plusieurs fois voulu aller vous voir; je n’ai pas osé. Et puis vous auriez eu une déception. Mieux valait pour moi rester dans l’auréole que votre frère avait posée sur ma personne et qui venait de lui et de son rêve. Peut-être rencontrerez-vous un jour ma fille. Elle vous intéresserait, je crois, et vous l’aimeriez. Alain-Fournier est un dieu pour elle. Mon fils est au Maroc, lieutenant de la Légion étrangère et partage l’admiration de sa soeur.”

– 1955 : Clément Borgal, professeur au lycée d’Orléans, publie un Alain-Fournier aux Editions universitaires; selon lui, Alain-Fournier n'attacha dans le moment aucune importance particulière à la rencontre avec Yvonne de Quièvrecourt; ce n'est qu'ensuite qu'il fut idolâtre d'un mythe… jusqu'à ce que le mythe s'évanouisse grâce à l'amour de Madame Simone.

– 1957 : Madame Simone publie un recueil de souvenirs, Sous de nouveaux soleils; elle prétend avoir remplacé Yvonne de Quièvrecourt dans le coeur d’Alain-Fournier.

– 1957 : Clément Borgal, dans une conférence devant la section orléanaise de l’association Guillaume-Budé, montre qu’Isabelle Rivière s’efforce d’entretenir une “légende d’Alain-Fournier”; il reprend ce thème dans une excursion à La Chapelle-d’Angillon, le 8 juin 1958.

– 1963 : dans Vie et passion d’Alain-Fournier, Isabelle Rivière conteste avec force les assertions de Mme Simone et de Clément Borgal.

– 1964 : mort d’Yvonne de Quièvrecourt.

– 1965 : le 13 juin, Isabelle Rivière reçoit les membres de la section orléanaise de l’association Guillaume-Budé dans sa maison de La Chapelle-d’Angillon.

– 1967 : sortie du film Le Grand Meaulnes tourné par J. G. Albicocco (auteur de l’adaptation au cinéma de La Fille aux yeux d’or de Balzac), avec l’autorisation d’Isabelle Rivière.

– 1970 : Madame Simone publie Mon nouveau testament [“J’avais rencontré l’âme à laquelle mon âme était appareillée” - “La balle qui avait assassiné Henri avait abattu du même coup mes ferveurs”].

– 1971 : mort d’Isabelle Rivière. 1985 : mort de Madame Simone. 1991 : Michel Algrain découvre les restes d'Alain-Fournier près de Saint-Rémy-la-Calonne (Meuse).

– 2006 : nouvelle adaptation du Grand Meaulnes au cinéma par Jean-Daniel Verhaeghe.

LES PERSONNAGES DU GRAND MEAULNES

FRANÇOIS SEUREL

C'est le fils de M. Seurel et de “Millie”, instituteurs à Sainte-Agathe, où il habite depuis l’âge de 5 ans. Il a 15 ans quand il rencontre Augustin Meaulnes; il assiste à ses efforts pour retrouver Yvonne de Galais et le domaine de "la Fête étrange".

C’est par hasard, plus tard, qu'il apprend que ce domaine est celui des Sablonnières, près du Vieux-Nançay où habite son oncle Florentin. Il va y rencontrer Yvonne de Galais. Son oncle ayant décidé d’organiser une partie de plaisir aux Aubiers, François va à La Ferté-d'Angillon chez sa tante Moinel, puis chez Meaulnes pour le prévenir.

Ayant obtenu le Brevet simple et le Brevet Supérieur, il sera nommé instituteur à Saint-Benoist-des-Champs. Après la mort de M. de Galais, il habitera aux Sablonnières.

AUGUSTIN MEAULNES

C’est le fils d’un instituteur qui a enseigné 20 ans à La Ferté-d’Angillon; grâce à un héritage, sa mère, devenue veuve, a acheté l’ancienne maison d’école. A 17 ans, il vient étudier à l’école de Sainte-Agathe.

Perdu en Sologne, il se retrouve par hasard aux Sablonnières où il assiste à la fête préparée par M. de Galais pour les “fiançailles” de son fils Frantz et de Valentine. Ensuite, il cherchera en vain l’emplacement du domaine.

Parti finir ses études à Paris, il va attendre devant la maison où Yvonne et Frantz venaient en vacances; il y rencontre Valentine qui attend Frantz (elle lui apprend qu’Yvonne est mariée, ce qui est inexact). Meaulnes vient en vacances à La Ferté puis il retourne à Paris, où il attend toujours en vain devant la maison d’Yvonne de Galais. Il rencontre Valentine sur le quai et l’emmène au théâtre avec sa soeur; ils font une promenade aux Tuileries et se fiancent. Au cours d'un séjour à la campagne, Meaulnes fait passer Valentine pour sa femme. Il s’aperçoit alors qu’il a pris la fiancée de Frantz. Il revient à la Ferté-d’Angillon, puis essaie de retrouver Valentine à Bourges et il décide de repartir à sa recherche.

François l'ayant prévenu qu’il a retrouvé Yvonne de Galais, il va à la partie de campagne des Aubiers où il rencontre enfin la jeune fille. Il la demande en mariage et l’épouse dans la chapelle des Sablonnières. Comme elle le sent malheureux, elle le pousse elle-même à partir après la nuit de noces. Meaulnes poursuit sa quête de Valentine et, l’ayant retrouvée ainsi que Frantz, il revient aux Sablonnières, apprend que sa femme est morte et part avec sa fille.

YVONNE DE GALAIS

C'est la fille de M. de Galais, ancien capitaine de vaisseau, et de la vieille Mme de Galais; ils vivent aux Sablonnières, sur la commune du Vieux-Nançay, et ont un petit hôtel à Paris. La fête donnée pour les fiançailles de Frantz sera la dernière (M. de Galais est ruiné; après la fuite de son fils, il devra payer ses dettes et perdra tous ses amis).

Après la mort de sa mère, Yvonne de Galais continue à vivre aux Sablonnières. Elle épouse Meaulnes, qui la quitte aussitôt; elle met au monde une petite fille et meurt.

FRANTZ DE GALAIS

Frantz vit avec ses parents et sa soeur Yvonne aux Sablonnières. C’est un enfant extravagant et ses parents se plient à toutes ses fantaisies.

Revenant de Toulon, il a rencontré à Bourges Valentine Blondeau; il lui a demandé de l’épouser; il va la chercher à Bourges, se promène avec elle et sa soeur dans le Jardin de l’Archevêché; mais la jeune fille s'enfuit, ne croyant pas dans les fiançailles qu'il lui promet.

Revenu seul aux Sablonnières, Frantz se tire une balle de pistolet dans la tête, mais est sauvé par un bohémien, Ganache, avec qui il décide de rester. Il séjourne à Sainte-Agathe dans la roulotte de Ganache, va quelque jours à l’école, donne une représentation sur la place du village. Il indique à Meaulnes l’adresse de l’hôtel de Paris où séjourne parfois sa soeur Yvonne et il disparaît.

Désormais, il parcourt la France avec Ganache à la recherche de Valentine. Revenu aux Sablonnières, il rencontre François Seurel, à qui il rappelle leur serment de l’aider à retrouver Valentine. Puis il repart sur les routes. Meaulnes lui fera retouver Valentine et il reviendra avec elle habiter aux Sablonnières.

VALENTINE BLONDEAU

C'est la fille d’un pauvre tisserand de Bourges, où elle vit avec ses parents et sa soeur aînée.

Elle a d’abord accepté l’idée de se fiancer au jeune Frantz; puis elle a refusé de croire dans toutes les merveilles qu’il lui annonçait (ils seront reçus dans une grande fête; ils vivront dans une chaumière…): ausi, au lieu de le suivre aux Sablonnières, elle s’enfuit, s'habille en homme et veut aller se cacher à Paris.

Elle est recueillie sur la route par les Moinel, oncle et tante de François Seurel, qui reviennent de la fête. Elle passe chez eux une partie de l’hiver à la Ferté-d’Angillon. Puis elle prend le train pour Paris et s’installe comme couturière près de Notre-Dame. Elle vit avec sa soeur. La tante Moinel lui écrit que Frantz a disparu et qu’Yvonne est sans doute mariée. Elle va attendre devant la maison de Frantz, où elle rencontre Meaulnes.

Quand, plus tard, il la retrouve, elle accepte de se fiancer avec lui et lui raconte ses fiançailles rompues avec Frantz. Finalement, Meaulnes l'aidera à retouver Frantz et elle s’installera avec lui dans la petite maison qui les attend près des Sablonnières.

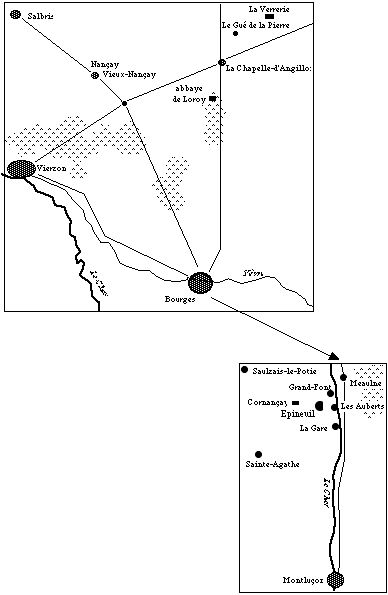

LES LIEUX DE LA FICTION ET LEUR CORRESPONDANT DANS LA RÉALITÉ

LIEUX DE LA FICTION |

CORRESPONDANTS DANS LA RÉALITÉ |

|

Sainte-Agathe (école de M. Seurel) : bourg près du Cher, "à 15 km de Vierzon"; une route va au Vieux-Nançay, une autre à "Saint-Loup-des-Bois". |

—> | Le bourg décrit est Epineuil-le-Fleuriel, où vécut Henri Fournier de 1891 à 1902; Vierzon est à 90 km et Nançay à 100 km. Sainte-Agathe est une chapelle à 11 km au sud-ouest. |

| Grand'Fons (cadre de la baignade) : ferme près de Sainte-Agathe, non loin du Cher. | —> | Il y a une ferme de Grand-Font, à 3 km au nord d'Epineuil, tout près d'une plage sur le Cher. |

| La Ferté-d'Angillon (maison de Mme Meaulne) : bourg à 14 km de Sainte-Agathe. | —> | C'est La Chapelle-d'Angillon (à 110 km d'Epineuil) où se trouvent la maison des grands parents Barthe et l'école où enseigna le ménage Fournier de 1903 à 1908. |

| Le Vieux-Nançay (magasin de l'oncle Florentin) : bourg de Sologne à 30 km de toute gare. | —> | Nançay (avec le lieu dit "Vieux-Nançay) est un bourg de Sologne où l'oncle de Henri Fournier, Florent Raimbault, tenait un magasin. Mais, dans deux épisodes du roman (la fugue de Meaulnes et la partie de plaisir), le Vieux-Nançais est situé géographiquement à l'emplacement de Saulzais-le-Potier. |

| Les Sablonnières (château de M. de Galais) : c'est un domaine, avec château et ferme, près d'un étang, sur la commune du Vieux-Nançay, à trois lieues et demie (environ 15 km) de Sainte-Agathe, à sept lieues de voiture de Vierzon. Le domaine est proche du Cher, au bord duquel se déroule la "partie de plaisir". | —> | Le Domaine est imaginé à partir d'éléments liés au bourg de La Chapelle-d'Angillon : le nom est emprunté à une ancienne carrière de sable "à l'entrée du chemin d'Ennordres", au nord du pays ; la description des bâtiments s'inspire de l'ancienne abbaye de Lorroy, à 6 km au sud; l'étang qui baigne le château a pu être suggéré par le château de Béthune à La Chapelle ou le château de La Verrerie à 10 km au nord-est de La Chapelle. — Son emplacement (dans la mesure où le roman le dit peu éloigné de Sainte-Agathe / Epineuil) serait celui du château de Cornançay. |

| Les Aubiers (cadre de la "partie de plaisir") : c'est une ferme près du Vieux-Nançay, au bord du Cher, près d'un pont suspendu et d'un lac; à 2 km au-delà des Sablonnières. | —> | L'endroit qui correspond est la ferme des Auberts, à 2 km à l'est d'Epineuil, lieu de pêche favori de M. Fournier, entre le pont de Vallon et le pont de Meaulne. |

| Préveranges : des Aubiers, on entend la meute du château; on va y chercher la sage-femme; la maison de Frantz est sur un chemin qui va vers Préveranges. | —> | Préveranges est un village éloigné, au sud du département du Cher. |

| Saint-Benoist-des-Champs (école où est nommé François Seurel) : hameau; fermes disséminées dans la campagne; maison d'école isolée sur une côte au bord de la route; à trois quarts d'heure de marche des Sablonnières. | —> | Evoque assez bien Le Gué-de-la-Pierre, à Ennordres (à 5 km au nord de La Chapelle-d'Angillon), où M. Augustin Fournier enseigna de 1884 à 1886. |

| Vierzon : c'est à la gare de Vierzon que Meaulnes veut aller prendre les grands parents Charpentier. | —> | Dans les brouillons, le projet de Meaulnes était d'aller les attendre à Urçay, la dernière station avant la gare de Vallon. |

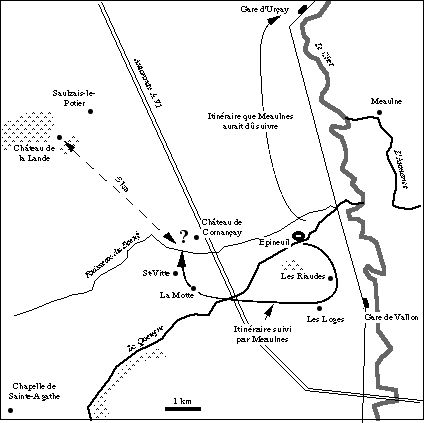

L'ITINÉRAIRE D'AUGUSTIN MEAULNES VERS LE PAYS MYSTÉRIEUX

Les brouillons du roman (f° 53) montrent qu'Alain-Fournier avait d'abord pensé que Meaulnes, voulant surprendre les parents Charpentier avant la gare de Vallon (à 3 km d'Epineuil), irait les chercher à la gare d'Urçay (à 8 km d'Epineuil), et non pas, comme dans la version définitive, à la gare de Vierzon. Les brouillons (f° 2 et 21) montrent aussi qu'avant de situer le domaine des Sablonnières près du "Vieux-Nançay", Alain-Fournier le plaçait près de Saulzais-le-Potier (toutefois, dans les deux épisodes de la fugue de Meaulnes et de la partie de plaisir, le "Vieux-Nançay" reste situé géographiquement à l'emplacement de Saulzais).

Sortant de la ferme de la Belle-Etoile, au lieu de se diriger vers le nord, Meaulnes prend d'abord la route de la gare de Vallon (François le voit disparaître "de l'autre côté de la montée", I, 4), puis il tourne à droite vers l'ouest et commence à remonter vers le nord. Il traverse le bourg de La Motte (I, 8), il passe devant la "maison d'école" (celle de Saint-Vitte ?), prend à gauche une route "plus étroite et mal empierrée", longe un bois de sapins, des petits prés avec de hautes clôtures et arrive (I, 9) à un ruisseau qui coupe le chemin (le ruisseau des Boeufs ?), puis à une "maison campagnarde" à 3 lieues et demie (14 km) du Vieux-Nançay (Saulzais dans les brouillons) et à cinq kilomètres des Landes "où il y a une petite assemblée chaque année à la Saint-Martin" (le château de La Lande ?).

Il passe la nuit dans une "bergerie abandonnée" (I, 10). Le lendemain matin, il se retrouve… dans "l'endroit le plus désolé de la Sologne" (I,11) : de "Cornançay" il a été transporté à "Nançay" (coïncidence : au nord-est de Cornançay se trouve le village de "Meaulne" et, au nord-est de Nançay, le domaine des "Meaulnes"); profitant du sommeil de Meaulnes, du Boischaut on passe en Sologne.

Il aperçoit alors "la flèche d'une tourelle grise" au dessus d'un bois de sapins et s'engage dans une allée qui s'ouvre "entre deux poteaux blancs" et qui le conduit au domaine des Sablonnières, à la Fête étrange (château de Cornançay, où, en 1896, le vicomte de Fadate donna une fête + abbaye de Loroy, près de La Chapelle d'Angillon).

C'est en apercevant à l'horizon, par la lucarne de la mansarde, la chapelle de Sainte-Agathe (à 11 km d'Epineuil) que Meaulnes a rêvé d'un pays "où l’on ne peut jamais aller et où l’on voudrait habiter " (Brouillons, f°27).

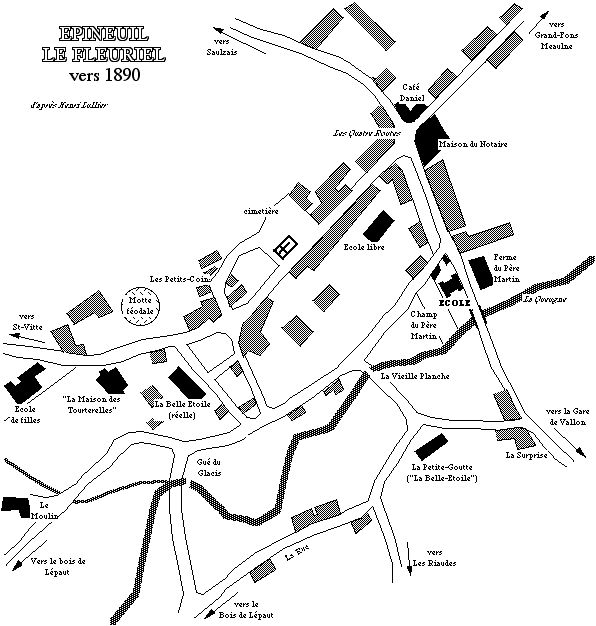

ÉPINEUIL-LE-FLEURIEL

“Epineuil, ce pays sans nom, ce paradis sur terre, qu’il avait vu, auquel il se voulait fidèle toute sa vie,

dont il n’admettait pas qu’on pût avoir l’air de suspecter la réalité,

qu’il se sentait comme unique vocation de rappeler, de révéler,

et dont il gardera toujours tenace le souvenir et la nostalgie.” (Jacques Rivière)

En 1891, Epineuil-le-Fleuriel est un gros bourg de 1432 habitants. La plupart sont artisans ou commerçants; beaucoup sont employés sur le domaine de Cornançay comme cuisiniers, cochers, lingères, ouvriers agricoles…(onze fermes d'une superficie de 50 à 60 hectares dépendaient du château). Il y a un boucher, deux boulangers, trois charcutiers, quatre épiciers, un épicier aubergiste, trois tailleurs, six couturières, deux cordonniers, quatre sabotiers, trois maréchaux-ferrants, trois charrons, deux tisserands, deux auberges… mais ni médecin, ni pharmacien.

L’école de garçons (entrée en service en 1873) comporte deux classes (la petite classe ayant été prise sur la surface de la grande classe quand l’effectif dépassa quatre-vingt élèves); elle est dirigée par Augustin Fournier (instituteur et “greffier municipal”) qui enseigne avec un adjoint (celui-ci sera remplacé par Mme Fournier en 1893, malgré une pétition de quelques habitants); elle accueille environ soixante-dix garçons de plus de sept ans.

L’école de filles comporte deux classes; elle accueille elle aussi environ soixante-dix élèves; les deux institutrices sont Mlle Gabrielle et Mlle Marie [cette école de filles est évoquée indirectement dans le Grand Meaulnes, qui parle des filles du Cours Complémentaire et des institutrices qui viennent chez M. Seurel pour la veillée ou pour aller à la représentation donnée par les bohémiens].

L’école privée congréganiste est assurée par deux religieuses : elle accueille les garçons de moins de sept ans et les filles de plus de treize ans. Elle sera fermée en 1902 et remplacée par une école laïque [dans le roman, les gamins guettent Jeanne par le trou de la serrure du jardin des religieuses et c’est une religieuse qui va soigner Frantz dans la roulotte].

CHOIX DE TEXTES D'ALAIN-FOURNIER ET D'ISABELLE RIVIÈRE

Il est sigulier que la poésie et le trouble de l'adolescence, dans notre littérature, doivent à peu près tout aux collèges religieux (Montherlant, Peyrefitte, Mauriac), mais que la poésie de l'enfance (Colette, Fournier, Giraudoux, Pergaud) ait été tout entière couvée dans les impersonnelles mairies-écoles pleines de mouches mortes de la "laïque" de Jules Ferry — lequel n'escomptait certes guère faire neiger de ses favoris austères, sur tous les villages de France, la féerie à pleines mains.

(Julien Gracq, Lettrines, éd. Pléiade, II, 227)

L'ÉCOLE D'ÉPINEUIL

LA COUR DE L'ÉCOLE DE GARÇONS

Dans le Grand Meaulnes, l’école est une maison isolée à la sortie du bourg :

“Une longue maison rouge, avec cinq portes vitrées*, sous des vignes vierges, à l’extrémité du bourg; une cour immense avec préaux et buanderie, qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail; sur le côté nord, la route qui donnait à une petite grille et qui menait vers la Gare, à trois kilomètres; au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs”.

* Sur la façade nord : la porte de la salle à manger, de la cuisine, de la grande classe (la petite classe ne s'ouvrait alors sur la cour que par une fenêtre), de la mairie ; sur la façade sud : la porte (condamnée) du salon rouge.

Chaque soir, M. Seurel accroche des volets de bois aux portes vitrées.

On entre dans la cour par un grand portail à barreaux. Une petite grille rouillée près de la porte de la salle à manger donne sur la route de la Gare. Un mur bas, grillé, isole la maison du village. Dans la cour poussent des corbeilles d’argent que viennent brouter les chèvres et les porcs (les trois élèves près de la sortie sont chargés de les pourchasser à coups de pierres); c’est là que se déroule la bataille de chevaux entre Meaulnes et Frantz de Galais. L’hiver les élèves se réchauffent en faisant des glissades autour du puits à margelle (quand le grand-père Charpentier séjourne à Sainte-Agathe, le matin il tire un seau d’eau pour se débarbouiller, dans lequel il barbote à la façon des vieux soldats en se frottant vaguement la barbiche, devant un cercle d’enfants, qui, les mains derrière le dos, l’observent avec une curiosité respectueuse).

La cour est entourée de divers bâtiments : un préau dont les toits dégouttent dans la cour (c’est sous ce préau que François et Augustin allument une pièce d’artifice; c’est au poteau du préau qu’un élève essaie d’accrocher par ses griffes un écureuil raidi par le gel qu’il a trouvé en route); un cellier dont le toit peut s’atteindre en escaladant un tas de fagots adossé au mur extérieur; un hangar dans lequel les élèves déposent leurs capuchons et leurs pèlerines et sous lequel Meaulnes remise bêche et pioche (le petit mur qui joint le hangar au portail a sa crête arrondie, ce qui permet de se mettre commodément à cheval); une buanderie, devant la porte de laquelle Millie trouve plusieurs allumettes à demi brûlées lors de l’attaque de l’école

ISABELLE RIVIERE (Images d’Alain-Fournier, p. 57-59, “La cour”)

Cour d’été, toute chaude de soleil et de parfums de fleurs, toute fraîche de vignes vierges balancées, de rubans d’eau autour du puits, de jasmin le long de la grille, de rosiers grimpants de chaque côté des portes, fourmillants de roses et d’oiseaux ! Le passant étonné s’arrêtait sur la route pour contempler cette cour d’école qui n’était qu’un bouquet. Bouquet dont les écoliers sont les serviteurs attentifs, et c’est une récompense que d’être admis à désherber, à couper les fleurs fanées, à tenir le raphia et le mastic Lhomme-Lefort lorsque papa tente une greffe de rose précieuse sur un sauvageon. Mais le plus merveilleux est de promener la pluie sur les rangées de petits soldats verts qui saluent à mesure sous l'averse étincelante, puis relèvent leur panache avivé. Ou de tirer seulement, pour remplir l'arrosoir, l'eau du puits frais, dont la roue grince un long appel pointu. Le seau, quand on amène la chaîne à soi, tape contre la margelle en reversant un gros floc sur les menues fleurs pâles des pariétaires qui tapissent l'intérieur — et, longtemps après, on les entend encore qui, de loin en loin, comme à regret, laissent retomber au gouffre, avec un petit bruit rond, étrangement vivant, une goutte attardée…

C'est Mlle Gabrielle, en arrivant à Epineuil, devant la cour sèche de son Ecole des Filles, solitaire à l'autre bout du village sur la route de Saint-Vitte, qui s'était écriée : — Ah! non, je ne veux pas de cette cour de poussière! C'est trop triste! Nous allons mettre des fleurs partout.

Papa bien vite avait suivi l'exemple. Capucines de velours et de feu s'étaient mises à fleurir au pied du mur du père Martin; reines-marguerites entre les beaux rosiers sous les fenêtres des classes, et cette fleur secrète, d'un violet poignant, qui s'appelle œil-du-Christ; du côté de la route, les lourdes pivoines rouges, les mauves aux teintes fragiles, toujours un peu "personnes pâles" et demoiselles trop bien élevées, les petits œillets blancs, hardis comme une pincée de poivre; en bordure partout les timides "corbeilles d'argent". Au milieu de la cour un massif, dont la forme ovale plus que tout nous donnait l'impression d'un luxe princier, dressait ses rangs serrés de zinnias raides, mais somptueux, que maman ne pouvait regarder sans constater tout haut : “Mon Dieu, que c'est bête un zinnia!” Les deux écoles échangeaient des graines, des boutures, des recettes contre les pucerons. En arrivant le matin, les gamins couraient voir si les pois de senteur avaient levé. II advenait que papa, après s'être longuement promené tout rêveur, les mains derrière le dos, tandis que nous faisions la rédaction, ouvrait tout à coup la porte de la petite classe : — Tu vois, Albanie, ces glaïeuls, eh bien ! c'est du fumier qu'il leur faudrait…

Il n'était pas jusqu'à la petite maison du fond de la cour qui, outre sa parure de vigne vierge, ne s'enrichît à l'intérieur, non plus de fleurs vivantes, mais des merveilleuses images de "Dahlias à fleurs de chrysanthèmes" de "Tulipes perroquet", de "Mirabilis Belles-de-nuit", dont nous comblait féériquement le catalogue Vilmorin-Andrieux de l'année précédente… Dans cette cour de soleil, on jouait beaucoup aux "gobilles" : aux trous, au boulet-cané, au grand rond — des parties, lorsque papa y venait quelquefois prendre part, interminables; et maman lui disait le soir à table : — Il va te dénoncer, ce vieux Un Tel! Tu l'as vu guetter, sur sa porte, pour voir si tu rentrais à l'heure ? Mais M. Seurel n'avait pas peur pour si peu.

LA "CHAMBRE ROUGE"

Dans le roman, la chambre rouge est une chambre-salon obscure, tout humide et glacée; c’est là que Millie se retire pour rebâtir son nouveau chapeau, ou rafistoler d’humbles toilettes; c’est là qu’on installe le grand-père Charpentier : par précaution, on a enlevé les têtières en dentelle des fauteuils, relevé les tapis, mis de côté les objets fragiles.

ISABELLE RIVIERE (Images d’Alain-Fournier, p. 63-65, “La chambre rouge”)

Trois marches de pierres, toutes chaudes de soleil. C'est la première porte — la seule d'ailleurs sur cette façade — juste à l'entrée du jardin, devant la bordure de primevères, et elle est depuis toujours condamnée.

Condamnée à ne pas servir, à ne jamais ouvrir à la belle chambre immobile et sombre les radieux espaces verts que celle-ci ne connaîtra jamais, puisque son unique fenêtre, aux contrevents par surcroît le plus souvent fermés, donne sur la route. Serait-ce la condamnation de cette porte qui met au fond de notre vie quelque chose d'un peu opaque, d'un peu pesant ? Quelle invasion de clarté si elle s'ouvrait — tout au travers de la maison jusqu'à la cour, et se trouveraient reliées les deux moitiés du monde! C'est peut-être alors que l'on comprendrait tout… Mais non : condamnée! Et quand, assis au soleil sur les marches grises, on appuie sa joue contre le bois tiède, c'est une caresse furtive, un instant, pour la consoler...

De l'autre côté, secrète, dérobée : une tenture de damas grenat la dissimule, et les contrevents fissent-ils plus que s'entre-bâiller parfois pour quelque visite solennelle, ou quand maman joue du piano, qu'aucun rayon ne l'atteindrait encore à travers le grand vaisseau majestueux du lit aux rideaux de même damas, qui s'interpose entre elle et la fenêtre avare.

Devant la portière mystérieuse une petite table veille. Sur la table, un haut "bouquet" blanc, fait de mille petites irréelles rosettes en moelle de joncs — curieux motif ornemental conçu par le baroque et patient génie de la tante Moinel — érige dans l'ombre sa pyramide fragile, tel un fantôme de sentinelle, qui défend même aux souffles d'approcher. Tout ce qu'il y a de beau dans la chambre : les fauteuils de velours rouge au dossier voilé de dentelle; le merveilleux tapis d'étonnantes fleurs enchevêtrées, dont maman-Barthe a mis plus d'un an à composer, du bout de son énorme aiguille enfilée de laines vives, l'éclatante harmonie; le piano aux tendres bougies roses, frémissant de chansons captives et de noms impressionnants : le clavier, les bobèches…; l'océan de rosaces blanches qui recouvre le lit profond; le guéridon aux livres dorés; sur la cheminée les hauts candélabres implacables; entre eux le guerrier de bronze qui poursuit, tout en gardant les heures, son noble rêve aux reflets d'eau noire; par-dessus tout la ravissante, l'étrange, la précieuse petite théière chinoise, aux flancs ronds de laquelle de grands oiseaux blancs, toutes ailes déployées, leurs longues pattes tendues en arrière comme deux traits à l'encre de Chine, volent éperdus sur un fond çà et là poudré de bleu, touché d'or, éclairé de deux fleurs roses, une feuille, deux feuilles, une branche délicate (et, autour du petit bec épanoui en pétales, puis sous la théière même, l'oncle Lucien, qui l'a rapportée de ses voyages, nous a montré — signe secret, langue ignorée! — la multiple trace, mystérieusement captée dans la fine pâte grise, des doigts inconnus qui l'ont pétrie) — tout cela, si beau, si gonflé de sens et de promesses, semble n'être que la forme visible de l'attente auprès de cette porte cachée.

LA SALLE À MANGER ET LA CUISINE

On lit, dans le roman, que la salle à manger est froide; Millie a condamné la fenêtre qui donne sur la route de la Gare; elle communique avec la cuisine; le sol est de carreau rougi; on y voit une haute cheminée (dans laquelle on transporte le feu du poêle de la salle de classe), un grand fauteuil, la table de famille; François Seurel vient y lire le dimanche après vêpres.

La cuisine, carrelée, est sous l’escalier du grenier : "Ma mère avait commencé de préparer le repas. Je montais trois marches de l'escalier du grenier, je m'asseyais sans rien dire et, la tête appuyée aux barreaux froids de la rampe, je la regardais allumer son feu dans l'étroite cuisine où vacillait la flamme d'une bougie."

LES SALLES DE CLASSE

La grande classe (*) donne dans la cuisine et communique avec la petite classe, où enseigne Millie; elle ouvre sur la cour par une porte vitrée à deux battants maintenus par une tige de fer; le sol est fait de dalles sur lesquelles piétinent les sabots ferrés; la poutre du plafond est soutenue par une colonne de fer (Coffin, sa blouse relevée et roulée autour de la ceinture, l’embrasse, commençant de grimper en signe d’allégresse, quand M. Seurel s’apprête à désigner un élève pour accompagner François à la Gare); la “chaire” de M. Seurel, est sur une estrade; devant sont les tables des élèves avec banc et pupitre. La division des plus jeunes se trouve près des grandes vitres par lesquelles on voit le jardin, le ruisseau dans le bas, puis les champs. Le poêle remplit la classe d’odeurs : autour de lui se pressent les élèves dont les blouses ont un goût de foin et d’écurie qui alourdit l’air de la classe; on sent les harengs grillés, les châtaignes et la piquette, la laine roussie de ceux qui, en rentrant, se sont chauffés de trop près. Quand il pleut, le jeudi, on y étend la lessive sur des cordes et on fait cuire le repas sur le poêle; alors on dîne sur ses genoux, dans la salle de classe obscure, d’une galette cuite sur le poêle qui a brûlé sur les cercles rougis. Chaque soir, vers quatre heures moins dix, deux élèves sont désignés pour balayer la classe.

(*) La grande classe a été ensuite agrandie en prenant sur la petite classe.

ISABELLE RIVIERE (Images d'Alain-Fournier, p. 36-40, “Les classes”)

Il y a la petite classe et la grande classe, celle de maman et celle de papa.

La petite classe a deux fenêtres, une sur le jardin, balayée de branches de pommier, l'autre sur la cour, embaumée d'un rosier “La France” qui, de la plate-bande, monte offrir à maman, assise tout contre au bureau sur l'estrade, ses somptueuses fleurs de porcelaine rose pâle. Et maman perdue dans son rêve et dans la contemplation de leur souveraine beauté, qui parle de serres, de châteaux, de jardins admirables, n'entend pas que Plavéret, emporté par l'amour de l'authenticité, substitue hardiment aux artifices de la conjugaison savante l'honnête et simple usage :

— Je serons… vous seraient, ils seraint.

— Bien, tu auras un bon point.

— Madame, i s'a trompé!

— Tais-toi! Récite-moi l'imparfait, puisque tu sais mieux que lui!

Mais le petit Coubret, suffoqué d'injustice, essaie vainement de rattraper sa science en déroute…

— Bien, tu l'apprendras pendant la récréation.

L'unique porte ouvre dans la grande classe. C'est de là que jaillit certains jours, sous les regards ironiques du “banc des Certificats”, quelque malheureux coupable au nez reniflant, à la blouse déboutonnée, qui porte étalé sur ses deux mains ouvertes un cahier tremblant dont ses larmes délayent les pâtés. — Tiens, dit la voix invisible, va dans la grande classe, montrer ton joli cahier propre. La porte claque derrière lui, le laissant seul au bord de l'arène, livré aux bêtes… Le supplice, à vrai dire, ne consiste guère qu'en deux ou trois taloches distraites, dont le résultat le plus sûr est de faire voler à dix pas l'infortuné cahier disloqué! Mais taloches cruellement assaisonnées d'apostrophes telles que : Moutard! Parpaillot! Nez-de-beurre! — cette dernière insoutenable, car chacun sait, de science certaine bien que jamais formulée, qu'elle signifie dans la bouche de papa le dernier degré de la plus répugnante abjection. Mais si c’est pour le faire admirer, maman souriante amène par la main le jeune triomphateur : — Voilà un petit garçon qui va vous réciter sa fable… Allons, croise les bras, lève la tête et parle fort. Quand c'est fini, papa lui tenaille aimablement la joue de deux terribles doigts d'acier, dont le benéficiaire garde longtemps les marques blanches, puis rouges, et le souvenir aussi cuisant que glorieux. Telles sont les relations entre petite et grande classe. Une fois dans la grande, on oublie l'autre royalement, surtout quand on l'a quittée, comme Henri et moi, n'ayant pas même six ans — à moins qu'on n'y retourne faire à l'occasion le moniteur, une baguette à la main, pour montrer d'une part les lettres aux tout petits sur les tableaux de la Méthode Régimbeau, pour inculquer d'autre part la sagesse aux plus dissipés.

La grande classe est le centre, l'âme, la raison d'être et la gloire de la maison. C'est un lieu bouillonnant de science, de révélations, de poésie, qu'illumine et prolonge le paysage offert par les deux fenêtres que l'été ouvre sur le jardin, les arbres immenses de la route, les champs de l'autre côté vers La Belle-Etoile. Jean le Bon à la bataille de Poitiers, la Découverte de la vapeur par Denis Papin, On m'avait dit d'aller voir le Pont du Gard, Les Canards Sauvages de Chateaubriand, le Plus Petit Commun Multiple et Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie se mêlent au chant des merles, au vent dans les branches, à l'odeur de la rivière et des sureaux, au roulement d'une carriole sur la route de Vallon. Et le coeur s'en gonfle d'espoir, d'orgueil, d'attente aveugle et suave, d'une sourde et puissante exaltation qui monte, monte… puis brusquement s'effondre dans une nostalgie déchirante — appels, promesses, désirs, visions ravissantes, que submerge soudain comme une vague traîtresse le souvenir obscur et désespéré du Paradis perdu… De l'autre côté, une fenêtre encore sur la cour, et la porte vitrée où battent les feuilles de deux rosiers grimpants qui l'assaillent jusqu'à la cloche, puis retombent en balançant leurs innombrables petits bouquets roses. Contre la cloison qui sépare les deux classes, sous le grand tableau noir au mur, le bureau sur son estrade. C’est la forteresse, la citadelle inexpugnable. Lorsqu’on y vient rapporter les Cahiers de Devoirs Mensuels relevés après la composition, ou chercher un livre pour le maître qui se promène de long en large en faisant la Leçon d’Histoire, et qu’un instant, les deux marches montées, on domine l’armée alignée sur ses bancs, quel sentiment de puissance !… Et l’on voit d’un coup d’oeil Giraudat au fond, sous le Globe Terrestre et les Mesures de Capacité, qui mange des cerises dont il fourre les noyaux dans l'encrier, Dutremblay qui fait son problème pour demain au lieu d'écouter la leçon, Henri au premier banc près de la porte, qui s'est arrêté d'entendre parce que M. Seurel a dit : “Godefroy de Bouillon partit pour la Première Croisade”, et qu'il est parti à sa suite… Net et clair parmi les autres en blouse noire, dans la sienne à carreaux bleus et blancs, les bras correctement croisés, mais la tête ronde aux cheveux ras soulevée comme par l'élan d'un oiseau qui prend son vol, il poursuit au-delà des temps et des mondes, de ses yeux lumineux, gris-vert, gris-doré, d'où semble émaner la clarté douce qui le baigne, l'image des Chevaliers du Christ. Toute sa petite figure, ronde elle aussi, au nez droit, mais sous certains angles imperceptiblement relevé, à la bouche candide — restera toujours cette même bouche de bébé, toute pure et innocemment avide — brille d’une ardeur secrète, peut-être téméraire, peut-être douloureuse, si lointaine et comme étrangement exilée… Mais papa fait réciter maintenant la Leçon de Sciences, et Henri redevient le sage écolier qui saura la sienne sans en laisser perdre une virgule.

ALAIN-FOURNIER, Brouillons du Grand Meaulnes, f° 76 & 13 :

[En hiver], nous nous trouvions dans la classe à l’atmosphère lourde et chauffée qui sentait le hareng grillé, les châtaignes et la piquette renversée. Deux gars de la campagne achevaient de balayer les miettes du déjeuner autour du poële et ils repoussaient contre les murs les trétaux qui servaient aux plus jeunes à atteindre les tableaux et qu’on avait rapprochés autour du poële pour s’y asseoir en mangeant. Je m’approchai du poêle pour me chauffer les mains paresseusement avec les deux balayeurs en attendant l’heure de la rentrée. […] En mai, après la classe, ils restaient faire leurs devoirs. Les fenêtres à trois battants restaient largement ouvertes; l’odeur de la terre bêchée entrait avec des branches et les appels des merveilleuses petites filles qui remontaient l’allée avec des dames. Merveilleux pays de mon coeur. Fez la lointaine n’est pas plus belle, ni plus ancienne, ni plus enfermée dans le mystère que vous, la rappeleuse d’heures, de pays et de paysages. […] Je passerais sur le rivage de mon pays où toutes choses sont vues dans leur secrète beauté.

LA MAIRIE ET LE CABINET DES ARCHIVES

Dans le roman comme dans la réalité, la mairie est une pièce à côté de la petite classe; au fond, donnant sur le jardin, le Cabinet des Archives est plein de mouches mortes, d’affiches battant au vent; François s’y assoit sur une vieille bascule pour lire.

ISABELLE RIVIERE (Images d’Alain-Fournier, p. 40-46, “Deux ou trois” - “La vitrine”)

C’est jeudi. Depuis le déjeuner, nous sommes enfermés tous les deux dans la classe inondée du brûlant soleil de juillet; les moineaux se chamaillent sous le rebord du toit; les lis du jardin appellent à grands cris chauds par les fenêtres ouvertes; les voix joyeuses d’une bande de gamins se poursuivent sur la route de Vallon. Mais nous n’entendons rien. Assis au bord de l’estrade, la caisse des Prix entre nous, rouges, les mains moites, la tête battante, à peine au bout d’un livre nous jetant sur un autre, comme des affamés que rien n’arrive à rassasier, nous lisons! […] La caisse arrivait trois semaines, quinze jours avant la distribution des prix; il fallait se dépêcher de les absorber tous, pour avoir le temps de reprendre les premiers, les beaux, les chers. Aussi, dès que nous étions sur la pente diminuante, en dévorions-nous cinq, six des moyens, dix des plus minces, à la queue leu leu dans une après-midi de jeudi. Les années où l’on avait monté la caisse au grenier, nous étions plus tranquilles, maman ne venant guère là-haut sans nécessité. Et, le premier livre à peine ouvert, nous ne sentions plus la touffeur brûlante qui était tombée sur nous dès la porte.

Mais le plus cher asile est le Cabinet des Archives, “plein de mouches mortes et d’affiches battant au vent”. A l’autre bout de la maison, la grande Mairie solitaire traversée, nous sommes dans ce lieu poussiéreux mieux à l’abri avec notre trésor qu’enveloppés par la mer au coeur d’une île perdue. Par un carreau éternellement cassé entrent la brise du jardin et le ramage du poulailler tout proche. La vieille bascule est un siège plein de fantaisie, dont la plaque dure tout à coup sous nos jambes a des roulements inopinés, ponctués de grincements baroques. Les vieux dossiers, tout autour de nous dans des cases voilées de toiles d’araignées, mêlent leur odeur de papier moisi au parfum collant des livres neufs : pommade poudreuse où nous nous engluons avec délices. Et les aventures passent, passent, portées par ces êtres merveilleux ou terribles, qui ne cesseront désormais de nous accompagner, de grandir et de s’enrichir avec nous et pour nous, à mesure que se déroulera notre vie…

La brève saison des Prix terminée, où trouver pâture pour notre féroce appétit? Il y a dans la Mairie une très haute vitrine aux nombreux rayons sinistrement vides. Vers le milieu cependant, juste à notre portée en montant sur une chaise, se serre frileusement une pauvre petite douzaine de volumes à couverture de toile noire, vestige ou amorce d’une bibliothèque communale qui a dû exister, dans un passé perdu ou dans un futur jamais atteint. Ceux-là sont les amis de tous les jours. […] Au plus haut rayon de la vitrine, presque au plafond, nous narguent trois ou quatre autres livres. […] En tirant l’énorme table de la Mairie tout contre la bibliothèque, en y mettant une chaise et en grimpant sur le dernier barreau du dossier tandis que je pèse de toutes mes forces sur le siège, Henri, périodiquement, réussit à “aveindre” ces provocateurs.

LA MANSARDE

La mansarde, au milieu des “immenses greniers ténébreux” du premier étage, à moitié mansarde, à moitié chambre, est éclairée par une lucarne; il est impossible de fermer complètement la porte qui frotte sur le plancher; François y couche dans un lit de fer* aux rideaux de cretonne décorés de pampres; le lit de Meaulnes est sans rideaux; on y a installé une petite table d’osier tressée par des bohémiens et un porte-manteau où l’on accroche sa pèlerine. L’hiver l’enfant était impressionné par l’ombre errante et gigantesque de la bougie et par le vent noir et glacé qui soufflait dans le jardin mort et sur le toit.

* Le lit est celui que la mairie avait fourni à l'instituteur adjoint; M. Fournier utilisa ce lit pour son fils quand il eut six ans.

ISABELLE RIVIERE (Images d'Alain-Fournier, p. 19-21, “La mansarde et les greniers”)

Il est assez grand maintenant pour coucher seul; la mansarde est juste au-dessus de la chambre des parents; s'il a peur, on lui donne un bâton, il cognera au plancher —et papa monte frapper là-haut pour que, de la chambre, Henri se rende compte comme on entend bien les coups. C'est le logis de Meaulnes et de Seurel, mais qui n'a jamais connu qu'un dormeur à la fois. Un seul lit de fer aux rideaux de cretonne décorés de pampres, le meuble, une petite table d'osier tressée par des bohémiens, une chaise, par terre des cartons en pile où maman range ses restes d'étoffes, bouts de soie, de peluche, plumes d'autruche, rubans, aigrettes, dont Henri obtient parfois pour mes poupées quelque débris que je n'oserais jamais demander, lorsqu'à genoux par terre auprès d'elle nous la regardons avec délices et nostalgie fouiller dans ces richesses. Puis, dans un coin au pied du lit, une vieille petite malle longue et basse, couverte de poils de porc à demi rongés, qui est la malle de normalien de papa. […]

Plus inaccessible et désirée que tout, dans cette petite cellule aux souvenirs, il y a la lucarne, trou de lumière dans le toit, jusqu'où il faut que quelqu'un veuille bien vous hisser. Et tandis qu'on se cramponne au rebord de zinc tout brûlant de soleil et que déjà papa répète : “Allons, descends, tu as assez vu !”, vite on aspire par grandes goulées cette mer d'espace qui moutonne et verdit et se gonfle et s'étale, si loin, si riche, jusqu'aux confins du ciel, toute la terre d'un seul coup donnée : Dieu, que le monde est grand ! Le profond jardin sans limites, dont on ne peut jamais posséder à la fois qu'un morceau, y est offert en entier tout à coup, à la mesure de la main, morceau lui-même d'une immense tapisserie déroulée. Au bas, l'île permise et la rivière défendue; à droite, l'infranchissable champ du père Martin, que voici d'un seul coup dépassé, jusqu'au Glacis, jusqu'au bois de l'Epot, jusqu'à l'inconnu, jusqu'au bout du monde… Et l'on ne verra que la prochaine fois l'autre côté, la route vers Vallon, le pont, les champs, la Surprise — et peut-être la mer ou des villes étrangères — car on se trouve déjà reposé au centre d'une vie mesurable, un peu vacillant seulement d'avoir entrevu à la fois l'infini du monde et sa petitesse.

Mais tout cela c'est la mansarde du jour. Celle de la nuit, comment Henri la pourra-t-il supporter ? Comment saura-t-il être seul dans cet autre univers où l'on entre là-haut, sans forme ni limites, ouvert sous les mortes clartés nocturnes à mille présences, à mille frôlements, à mille entreprises chuchotantes ? La chambre de maman est close; la porte fermée à clef, les volets tirés, on y est empaqueté dans la sécurité des ténèbres qu'habitent seules les deux respirations protectrices. Mais là-haut, la lucarne dans le toit laisse entrer ces reflets de la nuit plus froids au coeur qu'une eau glacée, la parole frissonnante des grands arbres de la route qui ne dorment jamais, les colères de bêtes inconnues qui rôdent. Et, par l'entre-bâillement de la porte impossible à fermer, pénètre peu à peu le silence des trois greniers.

ALAIN-FOURNIER, Brouillons du Grand Meaulnes, f° 27-32-33

Vers minuit, à la fin de février, Meaulnes se leva et, montant sur une chaise, regarda par la lucarne. Le jardin, les champs et tout le paysage venaient de s’éclairer sous la lune, une lueur descendait la grande allée de sable. Au loin s’étendaient les collines dénudées de février; là-bas, pas un village qui ne fût endormi; au soir cette grande ombre qui s’était étendue sur la terre gelée comme une couverture sur un pauvre lit; et personne ne saurait, demain matin, que ce flambeau avait passé sur les toits. C’est à ce moment que François s’éveilla. Il vit aussitôt Meaulnes dressé le long du mur obscur et les bras accoudés sur le rebord inférieur de la lucarne, la tête avancée dans le jour lunaire, qui regardait : “Meaulnes, appela-t-il tout bas, Meaulnes, qu’est-ce que tu regardes? Il faut dormir. On ne regarde pas dehors”. Meaulnes ne répondit pas. Après un moment, il se retourna pour demander toujours tout bas : “Quelle est cette colline, très loin, avec un bouquet d’arbres ?” — C’est la colline de Sainte-Agathe (*). Elle n’est pas de la commune. Elle est au moins à 20 kilomètres”. C’était un des grands désirs de François, je le sais, d’aller un jour à cette chapelle. De fait, elle était à peu près inconnue dans le pays; il l’avait, comme Meaulnes à sa lucarne, découverte un soir d’été entre les arbres lointains, d’un petit mur de la cour. Que de fois, depuis, accoudé au petit mur, tandis que le long de la vallée lointaine la ligne de pente bleuâtre était comme la ligne intérieure d’une coquille, il avait regardé passer au loin, sur le chemin jaune, les pèlerins de Sainte-Agathe. Je n’avais pas osé lui dire qu’à mon avis ce devait être quelque pauvre chapelle abandonnée sur la colline inculte et qui contenait sans doute quelque relique douteuse de la Sainte. Il s’efforça donc de décrire à Meaulnes cette chapelle. Plus tard, nous irions en voiture, en suivant d’abord la vallée du Cher. Quelle magnifique partie de plaisir ce sera. Je parie bien qu’il faut deux jours pour y aller. — Et la nuit, en ce moment, comment est-ce fait, dit Meaulnes ? — Ah! la nuit, si un voyageur égaré y arrivait la nuit, dit François, qui peut savoir les gens qu’il recontrerait là. Millie disait : Sans doute d’anciennes amies de sainte Agathe, des jeunes filles pèlerines des pays environnants, qui se promènent la nuit, si fières de leurs beaux noms qu’elles ne peuvent pas dormir. Maman disait tout cela pour me faire plaisir. Je n’y crois plus à tout cela. La vérité, c’est que c’est extrêmement loin. Le temps d’y arriver, on serait en été : c’est le soir et l’ombre des arbres est si douce sur la chapelle qu’elle ne sent pas venir la fraîcheur de la nuit. L’ombre des arbres y est si profonde et si douce qu’on ne sent pas le soir tomber. Mais personne n’y entre jamais. Elle est fermée à clef. Puis l’enfant se rendormit, la lune se couchant; et la triste nuit de février retomba comme un grand sommeil, avec son obscurité qui est comme une grande pitié étendue sur toute chose. […]

Ainsi, peu à peu, Sainte-Agathe devint pour les deux enfants […] le pays où l’on ne peut jamais aller et où l’on voudrait habiter, le pays qui vous fait préférer une route aux sept autres qui partent du bourg, parce que sur cette route-là on peut se dire : — En continuant à suivre longtemps cette bande de terre sèche qui file comme un rail entre les bouchures, on arriverait à Sainte-Agathe. Ce voiturier qui passe n’aurait qu’à nous offrir de monter, et ce soir, à la tombée de la nuit, nous longerions le mur du château qui tourne avant le bourg. — Tu es fou avec ton voiturier, disait Meaulne, c’est un voiturier de la Villatte (**). — Mais à la Villatte, répondait l’enfant, plus bas, le coeur gros, nous trouverions peut-être une autre occasion. Alors Meaulne, pris de pitié, lui expliquait : — Une fois la Villatte passée, on traverse une lieue de bois et l’on arrive à la chapelle qui se découvre de chez le père Silvain. La route redescend ensuite et l’on aperçoit bientôt entre les peupliers, dans une prairie basse, la grande roue qui monte l’eau pour la ferme de Sainte-Agathe. Meaulnes, lui-même, avec cet air de railler le petit François, laissait échapper des phrases qui trahissaient son désir.

* Aujourd'hui une maison qui a été construite depuis empêche de voir Sainte-Agathe.

** La Villatte est une ferme au nord d'Epineuil.

LES GRENIERS ET L'ANCIENNE CHAMBRE D'ADJOINT

Les “immenses greniers ténébreux” du premier étage sont ceux que Meaulnes arpente en réfléchissant (“Meaulnes déambulait à travers la chambre et les greniers, comme ces marins qui n’ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leurs propriétés bretonnes, se lèvent et s’habillent à l’heure réglementaire pour surveiller la nuit terrienne”); dans le grenier au-dessus de la salle à manger se trouve le réduit où s’entassent les pièces d’artifices du Quatorze juillet (*); la porte des greniers donne sur l’escalier de la cuisine.

Enfin on utilise comme grenier l'ancienne chambre de l'adjoint ("les chambres d'adjoint", dit le texte du roman).

* Jusqu'en 1948, on tira, dans la cour de l'école, deux feux d'artifice, le 14-Juillet et le 2ème dimanche de septembre (pour la fête patronale)

ISABELLE RIVIERE (Images d'Alain-Fournier, p. 21-24, “La mansarde et les greniers”)

Il y a le grand grenier du milieu, où débouche l'escalier, où donnent les portes de la mansarde et de la chambre d'adjoint. Par terre, sous la lumière de la fenêtre qui ouvre sur la cour et le village, sont mes poupées, les billes et les chevaux d'Henri, la caisse aux livres, plus précieuse que cent mondes réunis, le tout dans un petit espace déblayé entre un énorme tas de débris d'emballage et les malles, les vieux cartons, les rebuts de toutes sortes qui s'allongent loin à droite sous le toit descendant, jusque dans des profondeurs inquiétantes que la fenêtre n'éclaire plus. Pendant le jour, si l'on a le courage de traverser la zone de pénombre, on tourne à droite, on aperçoit dans la paroi de briques à sa gauche une ouverture sans porte, et l'on émerge dans un autre grenier, criblé, celui-là, de flèches de soleil, qui fusent de toutes parts victorieuses, par sa demi-lucarne sans châssis, par d'innombrables fentes et manques entre les tuiles dérangées. Une chaleur bourdonnante tombe sur vous; les moineaux crient sur le toit, on voit sous le rebord de la couverture le foin de leurs nids pendre au bout des chevrons, et votre arrivée suscite les froutt éperdus de deux ou trois téméraires, aventurés par quelque trou prometteur jusque sous les poutres festonnées de toiles d'araignées. Chaque fois je m'élance, sans réfléchir. Henri me tire brusquement en arrière, en faisant "Chut!", la main levée, l'oreille tendue… Trop tard !… […] A la prochaine visite, je promets de penser à retenir mon souffle et mes pas…

Il reste le grenier piailleur, les nids à demi cachés qui vous guettent de leur petit oeil noir, et, posées à terre contre le mur, quelques roues légères, de bois noirci, qu'enchevêtrent des cordons de fusées déchiquetées — vestiges magiques, bien qu'un peu effrayants, qui furent le soleil ou la lune au feu d'artifice du quatorze juillet. Certes, nous les avions regardées, avant que le grand Meaulnes vînt porter sur elles, du fond du souvenir, sa main audacieuse. Mais je ne me rappelle pas que nous les ayons touchées autrement qu'en désir — ou si furtivement! — de crainte sans doute d'y trouver précisément ces deux fusées qui n'étaient pas parties… Et nous aurions eu bien trop peur de salir nos tabliers !

Quand on est revenu de toutes ces aventures, à l'autre extrémité du grand grenier retraversé, il y a encore "le grenier au linge sale". On ne met que la tête à l'entrée, parce que derrière toutes ces grandes blancheurs qui bougent, étendues sur des cordes en attendant la prochaine lessive, toutes ces chemises encore un peu vivantes pendues par les bras dans l'ombre, sait-on ce qui peut se tenir tapi ? On entend des respirations, une chemise qui achève de mourir jette un cri pointu en s'échappant par le toit, une jambe livide brusquement fait un pas vers vous! On se sauve, le coeur décroché. Tout cela, déjà difficile à vaincre le jour, quand on est deux et qu'il n'y a qu'à se précipiter dans l’escalier pour retrouver le monde solide, est-ce qu’Henri va pouvoir s’en défendre quand il sera là-haut tout seul, abandonné sur les grandes eaux de la nuit, comme un naufragé battu des vagues mauvaises ? Il me semble que je n’aurais jamais le courage…

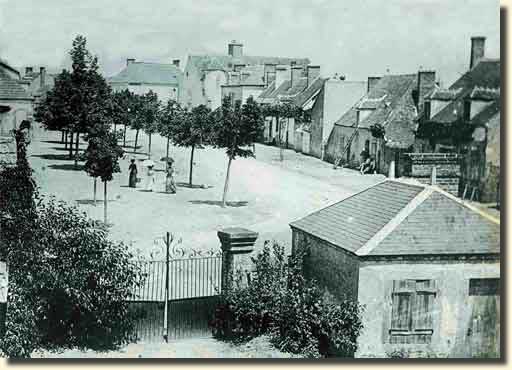

ISABELLE RIVIERE (Images d'Alain-Fournier, p. 17-18, “La dernière allumette”)

La chambre de l’adjoint est vide, puisque c’est maman qui fait maintenant la petite classe. Une vraie fenêtre l’éclaire, d’où l’on voit tout ensemble, ramassés comme sur une image, la cour de l’école avec ses plates-bandes fleuries, le grand portail entre le préau et la buanderie habillés de vigne vierge, puis ce long espace, garni de tilleuls d’un côté, de l’autre bordé de maisons basses, boiteuses et tassées comme des petites vieilles : chez le mère Cendrette, chez Giraudat, chez madame Groslin, jusqu’à la tour grise de la maison du notaire au-dessus des arbres, et le toit du Café Daniel. Tout cela très loin, tout petit, très net et très fin sur une lumière aveuglante, comme gravé à la pointe d’une aiguille sur une feuille de papier d’argent. Quand on se retourne, ébloui, il faut prendre garde de ne pas marcher sur le tilleul ou les grappes de chasselas rose soigneusement étalées à terre sur des journaux. Et quand maman a choisi ce qu’elle voulait, il faut quitter ce cabinet secret des odeurs jardinières, ouvert sur un autre visage du monde familier.

LA "PETITE ÉRUETTE"

Dans le roman, François et Augustin bavardent “appuyés contre le mur bas de la petite ruelle” (II, 6). Il s'agit de l'étroit passage entre le pignon de la mairie et le mur du champ du père Martin.

ALAIN-FOURNIER, Brouillons du Grand Meaulnes, f° 45 :

Quand il faisait à la fin trop sombre pour lire, je sortais dans la cour et je montais sur le mur bas de la petite ruelle qui longeait la mairie et conduisait au jardin. De ce mur, on découvrait tout le champ du père Martin jusqu’au ruisseau, puis les maisons du Vieux-Pont et l’on entendait là-bas, de l’autre versant du coteau, monter des cris d’enfants comme moi, qui jouaient dans un faubourg de Sainte-Agathe. Lorsqu’il faisait noir, que les chiens de la cour de la ferme commençaient à hurler à la lune et que le carreau dépoli de notre petite cuisine s’illuminait, je rentrais enfin. Ma mère avait commencé le repas.

ISABELLE RIVIERE (Images d'Alain-Fournier, p. 25-26, “Le diable dans la petite éruette”)

Là-bas, au bout, le mur s’abaisse, le long de la ruelle qui, entre la Mairie et le champ du père Martin, mène au poulailler contre la seconde porte du jardin — les gamins disent : “la petite éruette”; nous aussi. Le jour, quand ce n’est que du champ verdoyant, les grandes haies fourmillantes à perte de vue et l’ombre immense des trois noyers en font un lieu si enveloppé de mystère que, même quand nous avons eu l’audace de nous hisser mutuellement par-dessus le petit mur, nous restons appuyés à lui de l’autre côté, tâtant l’herbe d’un pied timide, comme au bord d’une plage l’eau inconnue. Que sera-ce maintenant que, dans la nuit bouchée, j’entends le paisible océan vert, furieusement devenu noir, se gonfler, monter, gronder ? Il porte pêle-mêle toutes les bêtes nocturnes, tous les bruits sauvages, toutes les menaces des chiens hurleurs, des chats-huants glapissants, des démons cornus… La vague prend son élan, elle siffle, elle va tout lancer dans la petite éruette, ah!… elle a laissé un diable agrippé au mur !… Je le vois, il me regarde, il remue ses cornes, il empoigne sa fourche!

LE JARDIN

Dans le roman, le jardin de l’école de Sainte-Agathe est entouré d’une haie. Les gamins viennent y voler des pêches. Dès quatre heures il est envahi par des femmes en visite. “Blanc, cotonneux et immobile” en hiver, il s’éveille au printemps : “C’était le printemps. Une brise délicieuse comme une eau tiédie coulait par-dessus le mur; une pluie silencieuse avait mouillé la nuit les feuilles des pivoines; la terre remuée du jardin avait un goût puissant”.

ISABELLE RIVIERE (Images d’Alain-Fournier, p. 31-32, “Le cognassier” - p. 27-28, “J’suis pas calard”)

Primevères, aubépines, fraises dont toutes les allées sont bordées; rangs ondoyants des panaches d'asperges — chevaliers verts que le vent courbe sur leurs montures invisibles; pâle petite fleur de la pomme de terre, princesse égarée parmi ce peuple de feuilles rustiques, mais que trahit sa veine bleue sous la peau transparente, depuis que Louis XV (on a de la lecture!) en la mettant à sa boutonnière l’a faite Fille de France; pommes d'été “en cordons”, dit papa, que nous cueillons vertes en cachette, dont la fine pelure et la chair d'amande laiteuse craquent frais sous la dent, avec un jus pointu qui est la soif de tous les juillets du monde étanchée; carré de luzerne tout au fond, contre la haie du père Martin, au bas duquel on peut vivre, dans le bosquet de noisetiers, de pleines heures de solitude et de travaux difficiles (faire un sifflet avec une branche de sureau comme a montré le vacher par-dessus le mur de la petite éruette), longtemps défendus que l'on est contre les appels par la forêt d'herbe profonde qui porte jusqu'en haut de la pente sa luxuriance impénétrable… tous ces bonheurs se remplacent et s'effacent l'un l'autre : notre ami le cognassier est toujours là.

Ce ne sont pas tant ses fruits que nous aimons, si merveilleux soit le parfum d'automne qui vous assaille en masses éperdues quand on ouvre, aux soirs d'hiver, le placard où ils alignent leurs petits bonnets de coton pelucheux. Car lorsqu'ils ont fini de grésiller longuement dans le four, après avoir jeté par toute la maison le plus gourmand arôme du monde, qu'Henri retrouvera jusque dans sa mansarde en allant dormir, ils ne sont plus qu'un petit tas chacun de caramel affaissé, dont la fadeur un peu rèche ne manque jamais de commencer par vous brûler la langue… Non, c'est lui-même, notre cher vieux père cognassier, tout tortu, tout chenu, tout courbé à notre hauteur, que nous aimons d'amour fidèle et qui ne nous manque jamais. Presque au bas du jardin, face au carré de luzerne, au bord de la grande allée juste avant qu'elle descende à la barrière de l'île, il s'est accroupi pour que nous puissions grimper sur ses genoux. Il a vingt bras qu'il nous tend, allongés en coursier, arrondis en fauteuil, balancés en pont de navire. Il est notre maison, notre voilier, la forêt magique où nous chevauchons les soirs d'été, dans l'ombre à peine peureuse, car nous avons avec nous le grand chef, étranger mais puissant et propice : papa qui galope à notre tête, entré dans le secret, tandis que maman, là-bas dans une contrée déjà si lointaine, achève de “ranger” après le dîner. […]

Tout au bas du jardin, la grande allée du milieu tourne un peu et vient buter contre la haie basse. On descend deux ou trois marches de terre, on ouvre un semblant de portillon disjoint fermé d'un crochet, on glisse encore quelques pas sur une pente de cailloux jusque dans l'herbe spongieuse, et l'on se trouve sous d'autres cieux, dans une nouvelle partie du monde, qui est celle où règne l'eau. A droite elle s'en va, large comme l’Amazone, tourner, profonde et sombre, sous une voûte de feuillages qui balancent sur elle des reflets fugitifs. Et quand on oserait tenter de la suivre, elle baigne sans rive de notre côté le pied du jardin, puis la grande haie du père Martin qui s'avance pour la couvrir d'un secret noir et vert. Mais à gauche, des étendues incultes, une savane herbeuse ou dominent les joncs, le myosotis et les grandes saponaires roses... Et — merveille inépuisable! — le ruisseau, ici divisé en deux bras, découpe au coeur de la jungle une île déserte. Un pas sur une grosse pierre plate posée dans le friselis du filet d'eau miroitant, et l'autre pas vous débarque sur une terre inviolée. Seules, les grenouilles l'habitent, que votre approche précipite dans l'autre fleuve avec un floc! de caïmans. L'île a bien huit mètres, et sa pointe vient mourir sous le pont. L'arche suintante descend sur vous tout aussitôt une grande cage ronde et caverneuse d’ombre fraîche et de rayons tremblants. […] Dans la pénombre sonore, parmi les cailloux à nos pieds qui brisent de mille arêtes fuyantes la mince transparence de l'eau, circulent les têtards, virgules noires un peu répugnantes, que je préfère ne pas prendre, comme Henri, dans mes mains. Il leur fait un petit bassin entouré d'un rempart de terre, pour “observer leurs métamorphoses”, selon le conseil du Livre de Sciences Pratiques. Mais à la visite suivante, immanquablement, le courant a dispersé remparts et têtards. Ce lieu d'aventures et de découvertes n'est pas positivement défendu, mais il n'est pas non plus positivement permis. Ou ce serait à tant de conditions qu'elles vous transformeraient en piquet.

ALAIN-FOURNIER (lettre à ses parents du 20 mars 1905; quand il écrit cette lettre, Henri Fournier est au lycée Lakanal; M. et Mme Fournier exercent à La Chapelle)

Parce qu’il n’éclaire, notre grand soleil heureux, que la petite cour sèche et grisâtre où vos gamins crient — vos gamins qui ne sont pas les frères ou les enfants de ceux-là qui, là-bas, restaient pour jouer à quatre heures avec moi — parce que, sous ce soleil-là, vous n’avez qu’un médiocre jardin, presque à tout le monde, où maman avec son ombrelle et papa avec sa bêche ne peuvent pas rester aussi longtemps qu’ils le voudraient, aussi longtemps que dans nos anciennes allées de fraisiers, près du grand, tranquille et silencieux champ du Père Martin, près du ruisseau qui s’enfonçait vers le champ plein d’ombre, de branches et de mystères, parce que nulle part ce soleil-là n’égaie des choses que j’aime et qui soient bien à moi — tellement à moi qu’elles soient presque moi-même — comme les haies d’aubépine du jardin, pleines d’orties, de menthes, de cerfeuil, d’herbes qui sentaient bon, comme la vigne vierge du hangar dont le verrou criait et qu’on ouvrait pour voir trois oeufs blottis dans la paille, tout cela, voyez-vous, ça n’est pas dans votre coeur à vous, sans doute — parce que vous ne l’avez guère vu, que vous étiez déjà vivants et combattants — mais nous, nous “venions au monde” là-dedans, et tout notre coeur, tout notre bonheur, tout ce que nous sentons de doux ou de pénible, nous avons appris à le sentir, à le connaître, comme la petite porte de bois dans la cour où, mélancoliques, les jeudis nous n’entendions que les cris des coqs dans le bourg — et dans la chambre où, par la lucarne, le soleil venait jouer sur mes deux Saintes Vierges et sur l’oreiller rouge, et dans la classe où entraient avec les branches des pommiers, quand papa faisait “étude”, les soirs, tout le soleil doux et tiède de cinq heures, toute la bonne odeur de terre bêchée. Tout cela, voyez-vous, pour moi c’est le monde entier — et il me semble que mon coeur en est fait tout entier. Je voudrais vous écrire des livres et des livres sur tout ce qu’on a vu et senti dans ce petit coin de terre où le monde a tenu pour nous, et sur ce coin de mon coeur où j’aime encore à le faire tenir…

LE CHAMP ET LA FERME DU PÈRE MARTIN

De l'autre côté de la cour et du jardin s'étend le champ du père Martin; on y voit trois noyers; on y cherche une fontaine profonde et tarie couverte d’un grillage enfouie sous les herbes folles.

La ferme du Père Martin est toute proche de l'école; on entend aboyer les chiens; on va y emprunter une voiture à âne pour aller chercher les voyageurs à la Gare. Dans la réalité, il s'agit de "La Charnée", qui se trouve de l'autre côté de la route de Vallon, à l'emplacement de l'église et du cimetière d'un prieuré Saint-Martial (VIe-XIIIe siècle).

La ferme du Père Martin

LE CARREFOUR DES QUATRE-ROUTES

Allant de l'école au carrefour, on passe devant l'emplacement de la boutique du charron Desnoue. Dans le roman, c'est une ancienne auberge avec de grandes portes à deux battants qu’on laisse ouvertes; de la rue, on entend grincer le soufflet de la forge et l’on aperçoit parfois, à la lueur du brasier, dans ce lieu obscur et tintant, des gens de campagne qui ont arrêté leur voiture pour causer un instant, et parfois aussi un écolier, adossé à une porte, qui regarde sans rien dire. C’est un endroit plein d’étincelles et de bruit; la boutique, rouge et chaude, est brusquement traversée par de glacials coups de vent; le maréchal y travaille avec son ouvrier, l’un tirant sur le chaîne du soufflet de la forge, l’autre, avec son tablier de cuir, battant le fer et laissant, à petits coups pesants et clairs, retomber son marteau sur l’enclume.

On passe aussi devant la croix qui se dressait au carrefour des Quatre-Routes. Quand passait le cortège d’un enterrement, la coutume était de descendre le cercueil de la charrette à boeufs et de le poser sur une dalle, au pied de la grande croix, pour attendre le curé et les chantres. C’est là que, dans le roman, le boucher, dont la boutique est à l’entrée de la Grande-Rue, aperçoit les sentinelles de Ganache; c’est là que Ganache bat le tambour pour annoncer la représentation.

Le Café Daniel donne sur cette place; on y entend sourdement monter puis s’apaiser les discussions des buveurs; c’est là que déjeune Mme Meaulnes le jour où elle vient chercher son fils.

La "maison du notaire" aurait fourni deux détails du domaine des Sablonnières : “la lourde porte de bois arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère” - “la grande cour-jardin avec ses recoins d’arbrisseaux fous et de vigne vierge”.

ISABELLE RIVIERE (Images d’Alain-Fournier, p. 96-98, “la Maison du notaire”)

— Vestiges d'une très ancienne abbaye, expose fièrement M. Virot, laquelle tenait toute la rue, jusqu'à “La Charnaie”, la ferme du père Martin, devant chez vous, M. Fournier, où vous pouvez voir encore une fenêtre romane à demi bouchée.

— Oui, oui, je l’ai vue, il y a cinq ans que je la vois, fait papa que tant d’érudition agace parce qu'il la sait puisée, probablement de la veille, dans quelque vieille monographie régionale, aux fins “d'épater” les dames, en ce dîner qui réunit les Benoît et nous à la table du beau parleur.

— Les ouvertures de notre grenier sont aussi du pur plein-cintre roman, continue le notaire imperturbable.

Roman, romane, romanesque… Silencieux au bout de la table, et raides sur nos chaises entre les autres enfants : Alfred et Jenny Benoît, Germaine et Solange, les filles de la maison, nous captons au passage toutes ces longues paroles des grandes personnes qui, par-dessus nos têtes, plongent des deux bouts dans l'inconnu.