STENDHAL (1783-842)

Rome, 4 janvier 1817 - « Je viens de passer vingt-cinq jours à admirer et à m'indigner. Quel séjour que la Rome antique, si pour dernier outrage sa mauvaise étoile n'avait pas voulu qu'on bâtit sur son sol la Rome des prêtres ! Que ne seraient pas le Colisée, le Panthéon, la Basilique d'Antonin et tant de monuments démolis pour faire des églises, restant fièrement débout au milieu de ces collines désertes, le mont Aventin, le Quirinal, le Palatin ! (Rome, Naples et Florence en 1817, Paris, 1817).

Textes dans Promenades dans Rome, 1829

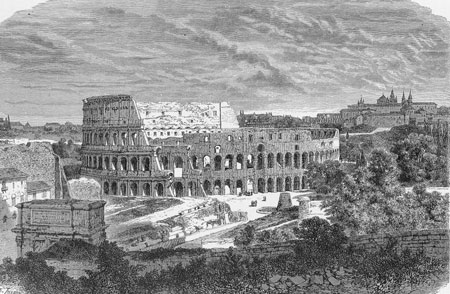

LE COLISÉE (pages 18-28)

Rome, 16 août. Le Colysée offre trois ou quatre points de vue tout à fait différents. Le plus beau peut-être est celui qui se présente au curieux lorsqu'il est dans l'arène où combattaient les gladiateurs, et qu'il voit ces ruines immenses s'élever tout autour de lui. Ce qui m'en touche le plus, c'est ce ciel d'un bleu si pur que l'on aperçoit à travers les fenêtres du haut de l'édifice vers le nord.

Il faut être seul dans le Colisée ; souvent vous serez gêné par les murmures pieux des dévots qui, par troupes de quinze ou vingt, font les stations du Calvaire, ou par un capucin qui, depuis Benoît XIV qui restaura cet édifice, vient prêcher ici le vendredi. Tous les jours, excepté au moment de la sieste ou le dimanche, vous rencontrez des maçons servis par des galériens, car il faut toujours réparer quelque coin de ruines qui s'écroule. Mais cette vue singulière finit par ne pas nuire à la rêverie.

On monte dans les couloirs des étages supérieurs par des escaliers assez bien réparés. Mais, si l'on n'a pas de guide (et à Rome tout cicerone tue le plaisir), l'on est exposé à passer sur des voûtes bien amincies par les pluies et qui peuvent s'écrouler. Parvenu au plus haut étage des ruines, toujours du côté du nord, on aperçoit vis-à-vis de soi, derrière de grands arbres et presque à la même hauteur, San Pietro in Vincoli, église célèbre par le tombeau de Jules II et le Moïse de Michel-Ange. […]

Du haut des ruines du Colisée, on vit à la fois avec Vespasien qui le bâtit, avec saint Paul, avec Michel-Ange. Vespasien, triomphant des Juifs, a passé sous cet arc de triomphe que vous apercevez là-bas, à l'entrée du Forum, et que, de nos jours encore, le Juif évite dans sa course. Ici, plus près, est l'arc de Constantin ; mais il fut construit par des architectes déjà barbares : la décadence commençait pour Rome et pour l'Occident. Je le sens trop, de telles sensations peuvent s'indiquer, mais ne se communiquent point. Ailleurs, ces souvenirs pourraient être communs; pour le voyageur placé sur ces ruines, ils sont immenses et pleins d'émotion. Ces pans de murs, noircis par le temps, font sur l'âme l'effet de la musique de Cimarosa, qui se charge de rendre sublimes et touchantes les paroles vulgaires d'un libretto. […]

Lorsqu'il travaillait à cette église [Saint-Pierre], Michel-Ange, déjà très vieux, fut trouvé, un jour d'hiver, après la chute d'une grande quantité de neige, errant au milieu des ruines du Colysée. Il venait monter son âme au ton qu'il fallait pour pouvoir sentir les beautés et les défauts de son propre dessin de la coupole de Saint Pierre. Tel est l'empire de la beauté sublime ; un théâtre donne des idées pour une église. Dès que d'autres curieux arrivent au Colisée, le plaisir du voyageur s'éclipse presque en entier. Au lieu de se perdre dans des rêveries sublimes et attachantes, malgré lui il observe les ridicules des nouveaux venus, et il lui semble toujours qu'ils en ont beaucoup. La vie est ravalée à ce qu'elle est dans un salon : on écoute malgré soi les pauvretés qu'ils disent. Si j'avais le pouvoir, je serais tyran, je ferais fermer le Colisée durant mes séjours à Rome. […]

Rome, 17 août. Que de matinées heureuses j'ai passées au Colysée, perdu dans quelque coin de ces ruines immenses ! Des étages supérieurs on voit en bas, dans l'arène, les galériens du pape travailler en chantant. Le bruit de leurs chaînes se mêle au chant des oiseaux, tranquilles habitants du Colisée. Ils s'envoient par centaines quand on approche des broussailles qui couvrent les sièges les plus élevés où se plaçait jadis le peuple roi. Ce gazouillement paisible des oiseaux, qui retentit faiblement dans ce vaste édifice, et, de temps à autre, le profond silence qui lui succède, aident sans doute l'imagination à s'envoler dans les temps anciens. On arrive aux plus vives jouissances que la mémoire puisse procurer. Cette rêverie, que je vante au lecteur, et qui peut-être lui semblera ridicule, « C'est le sombre plaisir d'un cœur mélancolique » (La Fontaine). À vrai dire, voilà le seul grand plaisir que l'on trouve à Rome. […]

LA STATUE DE MARC-AURÈLE (pages 174-175)

8 janvier 1828. Après avoir essayé de nous figurer ce qu'était le Capitole antique, nous sommes revenus au pied de la statue de Marc Aurèle. Elle occupe le centre de la petite place en forme de trapèze arrangée par Michel-Ange dans l'Intermontium. Ce fut Paul III (Farnèse) qui, vers l'an 1540, fit élever les deux édifices latéraux, qui me semblent sans caractère, quoique de Michel-Ange. Il fallait en un tel lieu deux façades de temples antiques. Rien ne pouvait être trop majestueux ni trop sévère, et Michel-Ange semblait créé exprès pour une telle mission ! Paul III renouvela la façade du palais du sénateur de Rome, qui occupe la pente du mont Capitolin, vers le Forum.

C'est encore Paul III qui a fait transporter ici, de la place qu'elle occupait près de Saint-Jean-de-Latran, l'admirable statue équestre de Marc Aurèle Antonin. C'est la meilleure statue équestre en bronze qui nous soit restée des Romains. Les admirables statues des Balbus, à Naples, sont de marbre. Pour l'expression, le naturel admirable et la beauté du dessin, la statue de Marc Aurèle est le contraire de celles que nos sculpteurs nous donnent à Paris. Par exemple, le Henri IV du Pont- Neuf n'a l'air occupé que de ne pas tomber de cheval. Marc Aurèle est tranquille et simple. Il ne se croit nullement obligé d'être un charlatan, il parle à ses soldats. On voit son caractère et presque ce qu'il dit. Les esprits un peu matériels qui ne sont émus toute la journée que par le bonheur de gagner de l'argent ou par la crainte d'en perdre préféreront le Louis XIV au galop de la place des Victoires.

LE PANTHÉON (page 231)

1er avril 1828 - Le plus beau reste de l'Antiquité romaine, c'est sans doute le Panthéon ; ce temple a si peu souffert qu'il nous apparaît comme aux Romains. En 608, l'empereur Phocas, celui-là même à qui les fouilles de 1813 ont rendu la colonne du Forum, donna le Panthéon au pape Boniface IV, qui en fit une église. Quel dommage qu'en 608 la religion ne se soit pas emparée de tous les temples païens ! Rome antique serait presque debout tout entière.

Le Panthéon a ce grand avantage : deux instants suffisent pour être pénétré de sa beauté. On s'arrête devant le portique ; on fait quelques pas, on voit l'église, et tout est fini. Ce que je viens de dire suffit à l'étranger ; il n'a pas besoin d'autre explication, il sera ravi en proportion de la sensibilité que le ciel lui a donnée pour les beaux-arts. Je crois n'avoir jamais rencontré d'être absolument sans émotion à la vue du Panthéon. Ce temple célèbre a donc quelque chose qui ne se trouve ni dans les fresques de Michel-Ange, ni dans les statues du Capitole. Je crois que cette voûte immense, suspendue sur leurs têtes sans appui apparent, donne aux nigauds le sentiment de la peur ; bientôt ils se rassurent et se disent : « C'est cependant pour me plaire que l'on a pris la peine de me donner une sensation si forte ! » N'est-ce pas là le sublime ?