JULIEN GRACQ (1910-2007)

Julien Gracq a découvert et visité Rome à 66 ans, en 1976. Il n'a pas été complètement conquis par cette ville où «la proportion de ruines augustes, des reliques d'art et des bâtisses culturelles, est trop forte» . La Rome touristique n'a pas recueilli, loin de là, toute son admiration. Il apporte à Rome un esprit chagrin, une humeur exécrable vis à vis de la beauté conventionnelle.

Références dans Julien Gracq, Autour des sept collines, éd. Pléiade, t. II

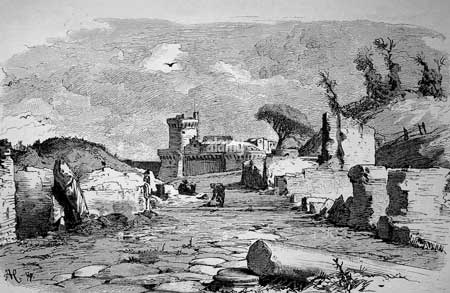

OSTIE [p. 896]

Ostie, plus envasée que Brouage, et aujourd'hui incorporée à la pleine campagne, parvient difficilement à faire croire qu'elle ait pu assurer le ravitaillement par mer de l'énorme agglomération romaine (qui, il est vrai, en retour n'exportait rien). Dans mon souvenir, c'est moins une ruine comme Pompéi – ruine encore debout, comme léchée et récurée par les flammes de la catastrophe, dressant à tous les tournants de rues des squelettes de pierre encore gesticulant contre le feu du ciel – qu'un socle de ville gazonné, paisiblement couché au travers de la campagne, lutté et ourlé par la verdure, et arasé à hauteur de genou, comme j'ai vu en 1944 les ruines d'Aunay-sur-Odon et de Villers-Bocage. Bien peu de touristes semblent visiter Ostie, et la promenade au long des voies dallées est solitaire et charmante, avant le bain sur la plage de sable funèbre qui porte aujourd'hui le nom du port défunt : il est si rare de pouvoir visiter une ville où les vues se dégagent ainsi de tous les côtés à la fois. Comme ces villes antiques consommaient peu de place, et emboîtaient ingénieusement, amoureusement, leurs constructions, ainsi que font les Chinoises des objets dans leur coffre ou leur valise ! A Ostie, les estaminets, les hôtelleries, les temples, les boutiques de schipchandlers, les bureaux des armateurs, les entrepôts, les marchés publics, tout est petit, petit... petit.

LA BRIQUE ROUGE OMNIPRÉSENTE [p. 897]

Parce que — avec les quelques colonnes qui se profilent encore sur le Forum — le Colisée, les arcs de Constantin et de Septime Sévère sont privilégiés systématiquement par les photographes, la surprise du visiteur est grande de découvrir que la brique rouge — la brique commune d'Amiens ou de Saint-Omer, moins patinée qu'à Bruges ou à Haarlem — est partout la livrée de la Rome antique, infiniment plus proche de la cathédrale d'Albi que du Parthénon par l'énormité brute comme par la couleur. Et, dans l'empilement presque démentiel de ce matériau utilitaire, prodigué par des services municipaux en folie, aux flancs du Palatin, au forum de Trajan, à la basilique de Maxence, aux thermes de Dioclétien, ce qui accroche l'œil partout, contre le jaune des batisses modernes ou contre la verdure des collines, ce sont des coupes de fours à chaux, des radiers, des rotondes de dépôts de locomotives, des halles de Cocagne fendues par un tremblement de terre, des égouts éventrés, des arcades de viaducs, toute une Amérique impériale du welfare state qui noie sous son gigantisme batisseur les minimes édicules républicains : les rostres, le tempietto de Vesta, le silo modeste de la Curie. Aux thermes de Caracalla, un certain seuil de démesure utilitaire et purement matérialiste brusquement franchi débouche en plein songe : on pense, plutôt qu'à des ruines, aux fantaisies de l'érosion dans un paysage du Colorado ou de l'Arabie Pétrée, ou, mieux encore, à des bizarreries nées d'un autre règne naturel ; à des piliers madréporiques colossaux longuement engraissés par une mer chaude. C'est là seulement que j'ai compris que les chameliers bédouins aient pu baptiser Roum le cirque de buttes d'érosion qu'admirait si fort Lawrence d'Arabie.

Briques aussi du mur d'Aurélien, non pas, lui, une Grande Muraille, mais plutôt mince comme un mur d'octroi qu'on aurait crénelé, et dont j'aimais retrouver tout à coup au tournant d'une rue le rouge fil d'Ariane faufilé entre les maisons, tout comme il est figuré sur le plan de la ville. Le temps, qui a blanchi les temples d'Athènes originellement barbouillés et multicolores, en décollant les revêtements de stuc et de marbre a rougi Rome, l'a flammée de ce teint de brique qui ne sied presque à aucune ville, mais que j'ai aimé ici voir jouer, contre le vert sombre des collines et l'ocre délavé des rues, et flamber comme nulle part aux rayons du soleil bas.

L'ART DE L'ANTIQUITÉ : UNE MONOTONIE LASSANTE [p. 898-899]

Musée du Capitole

Le savant et scrupuleux Ferdinand Lot, auteur, il y a un demi-siècle, d'une Fin du monde antique qui a compté dans mes lectures, marmonne au coin d'une page de son livre – sotto voce, pour ne pas trop choquer ses collègues de l'Institut – un jugement sur l'art antique qui est comme le soupir d'ennui, discret de toute une vie : monotonie lassante. Ô combien ! Ô Forums à l'instar, de Pompéi ou d'Ostie, théâtres en demi-lune, frontons en triangles, colonnades écorcées, boutiquettes de briques, sempiternelles Vénus ombrageant du même geste vos toisons pubiennes, mosaïques à dauphins des thermes, culs-de-four des basiliques, et vous, légions de statues devant lesquelles on passe au musée du Capitole avec la même curiosité expansive qu'un chef d'Etat en visite sur le front des bidasses – comme vous m'ennuyez, comme vous m'êtes indifférents! Huit cents ans de Lédas au cygne et de feuilles d'acanthe, quelle nausée ! Aucun printemps d'art ne vient bousculer jamais ces moutures fastidieuses, ces réduplications mornes. L'éternité figée, monolithique, de l'Égypte, qui plonge par un bout dans la nuit des origines, est absente, elle aussi de cet art de transition, désacralisé, qui calcule ses coûts et triche sur ses matériaux, mesquins ou médiocres : l'énorme rallonge amont qui s'est ajoutée à l'Histoire depuis un siècle a fait de !'Antiquité pour nous un moyen âge, mais un moyen âge sevré du reverdissement barbare : un long, un interminable étiolement en vase clos. Jamais art plastique n'a eu moins d'âme que celui qui va de 300 avant à 400 après Jésus-Christ.

L'aspect foncièrement anecdotique des sujets de la sculpture romaine, ou grecque tardive, s'impose à l'œil au musée du Vatican comme à celui du Capitole: ce sont d'admirables sujets de pendule, ou plutôt, pour reprendre la nuance de Jules Lemaitre, des sujets de pendule admirables.

LE CAPITOLE [p. 900]

À peine avais-je passé quelques jours à Rome que je savais déjà où, si j'avais dû habiter la ville, mes pas m'auraient ramené d'eux-mêmes pour y rêver ou y flâner: le modeste mamelon du Capitole, au coin comme un élève puni derrière la pièce montée du roi moustachu [le monument en l'honneur de Victor-Emmanuel II], si peu martial avec ses chats errants, avec les amoureux timides de ses bosquets plus délaissés qu'un square de sous-préfecture. Rien ne capte mieux le soleil doré d'un après-midi romain qui décline que cette taupinière charmante, truffée de passages dérobés, de raccourcis, de contreforts, d'escaliers, de poternes, de jardinets de curé grands comme un mouchoir. J'aimais la légèreté extrême avec laquelle le petit burg, moitié laïque et moitié clérical, portait ses souvenirs pesants : l'Arx et les triomphes consulaires ici sont bien loin; on pense plutôt à quelque labyrinthe de Jardin des plantes, à la ville close de Loches, cuvant au-dessus de la rivière son silence ensoleillé.

LA STATUE DE MARC-AURÈLE [p. 900]

Quand j'étais rassasié de flânerie champêtre sous les ombrages de la rocca désaffectée, je descendais un escalier et je traversais la fière petite place de Michel-Ange, aveulie malheureusement par la statue équestre sans grandeur de Marc Aurèle juché à cru comme un garçon meunier: le Colleone ici eût été plus seyant. Les cavaliers romains de l'Antiquité, sans étriers, devaient avoir l'assiette brinquebalante et incertaine de ces housards improvisés de l'armée vendéenne, qui montaient à cru eux aussi, et que les soldats de 93 appelaient les « marchands de cerises ».

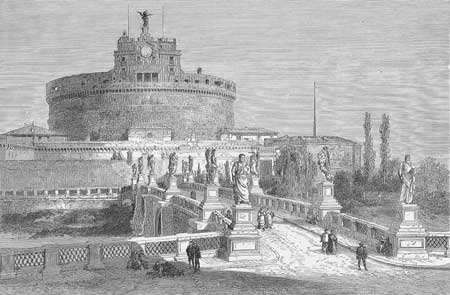

LE TOMBEAU DE CECILIA METELLA ET LE CHÂTEAU SAINT-ANGE [p. 906]

Les monuments de Rome les plus étrangers au christianisme ne sont pas les temples antiques, avec lesquels les églises ont fait la paix presque dès le début, bien longtemps avant la construction de l'église parisienne de la Madeleine. Ce sont plutôt quelques-uns des tombeaux païens conservés, comme le tombeau célèbre de Cecilia Metella, qui, malgré la beauté ensoleillée du paysage et des arbres, jette sur la voie Appienne, du haut de son cylindre clos et crénelé, une ombre vénéneuse de tour du silence. Et même le château Saint-Ange, qui fut le tombeau d'Hadrien, se révèle, malgré l'ange ailé qui le somme, et les anges qui font la haie sur le pont qui conduit à lui, rebelle à tout baptême. Sa masse écrasée, élémentaire, est comme une transgression, au cœur de Rome, des tumulus de l'Orient profond et même de la Chine. Elle semble faite, non pas pour équilibrer, comme à Brasilia, de son socle concave le dôme de Saint-Pierre qui lui fait face, mais plutôt, dans le tourbillon des vents de sable et des déserts de lœss, pour borner au milieu des solitudes l'empire d'Alexandre.

|

|

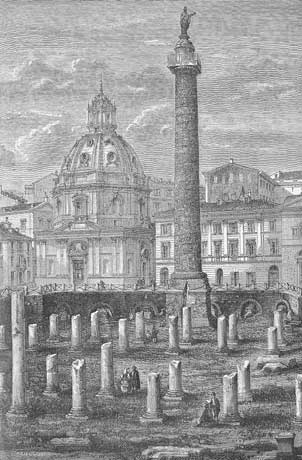

LA COLONNE TRAJANE [p. 907]

La colonne Trajane est plus noble que la colonne Vendôme ou la colonne de Juillet, mais elle se dresse à Rome comme le ferait un séquoia fourvoyé dans un square municipal, comme un fût exotique, à demi historique, à demi fossile, coupé de tout lien avec la vie organique de la ville actuelle. Depuis que Paris a pris quelque consistance urbaine — c'est-à-dire, en gros depuis la royauté — pas de siècle, pas de demi-siècle qui n'ait apporté sa pierre à l'édifice, contribué à hérisser le Paris actuel de batisses marquées à son chiffre. Mais, pour les monuments tirés de son sol, les lacunes béantes de la sédimentation historique créent à Rome le même genre de rupture harmonique que la transplantation, au siècle dernier, d'un débris de l'ancienne Egypte sur la place de la Concorde. La colonne Vendôme, la colonne de la Bastille peuvent encore, le cas échéant, chanter pour nous au souffle de l'Histoire comme chante au soleil le colosse de Memmon — rien ne peut plus sauver du seul embaumement archéologique les rébus de la reddition du roi Décébale ou les hiéroglyphes de l'obélisque.

LE COLISÉE [p. 909]

Les vues aériennes du Colisée, tout comme les vues plongeantes qu'on a de la crête de sa paroi externe, font songer aux circonvolutions enroulées, aux délicats cloisonnements intérieurs d'un coquillage géant, d'une ammonite sectionnée. A deux pas du Forum, où les vestiges antiques, revenus à l'état de fragments de nature, semblent se glisser d'eux-mêmes dans un paysage d'Hubert Robert, et se marient si légèrement, si paisiblement à l'arbre et à l'herbe, c'est moins une ruine qu'un fossile monumental démesuré, exhibant presque impudiquement la machinerie mise à nu de la vie collective qu'il garde empreinte. La séparation du test et de la masse animée qu'il enclosait semble venir de s'effectuer à peine, et par pure violence, si bien qu'alvéoles et logettes se regarnissent d'elles-mêmes de chair dans l'imagination, et que la force d'évocation de cette cuve hantée devient, pour les foules de la Rome païenne, celle d'une vallée de Josaphat.

LA PLACE NAVONE [p. 910]

La séduction qu'exerce la place Navone sur presque tous les promeneurs de Rome tient pour beaucoup à l'emporte-pièce qui découpe son ovale régulier de stade au beau milieu d'une masse compacte de batiments dont les ruelles zigzagantes soulignent la cohésion originelle plus qu'elles ne la rompent, comme les crevasses dans un magma qui se refroidit. Dans toute place publique, qui naît, comme il arrive le plus souvent, de la simple dilatation d'un carrefour, si la beauté architecturale peut jouer puissamment de la convergence des perspectives ouvertes, le charme, lui — lié au piège brusquement refermé de l'espace clos — s'enfuit par toutes les avenues rayonnantes ; mais, Rome, au contraire, est remplie de ces places ou placettes, auxquelles aucune rue importante ne conduit, et dans lesquelles on se glisse à l'improviste comme dans la chambre centrale d'un labyrinthe : ainsi non seulement de la place Navone, mais de celle du Capitole, de celle des Chevaliers-de-Malte, de la fontaine de Trévi. La féerie urbaine est liée plus d'une fois, pour le flaneur solitaire, à ces alvéoles protégées dont l'accès imprévu s'offre à vous moins comme l'usage d'une commodité générale que comme une faveur privée : cette place Navone, j'étais ravi aussi bien de tomber sur elle quand je ne la cherchais pas que de m'égarer chaque fois que j'y avais rendez-vous, comme si je m'étais aventuré dans les vaux de la forêt de Brocéliande. Cela me faisait songer qu'autrefois, quand le Dr Mabille (*), son inventeur, m'avait soumis un soir chez lui au test du village, ce qui manquait le plus au peloton de maisons assez entortillé que j'avais bati étaient les entrées.

La place Navone, encore : une baignoire pour bains de foule plutôt qu'un carrefour, ce que vient confirmer plaisamment l'usage jadis établi de l'inonder aux jours de canicule. Les flaneurs y suintent de partout, y confluent, y viennent stagner, comme les eaux de source au creux d'une marnière, soumis à la même loi de circulation des fluides qui vide la place du Capitole — belles toutes deux d'être, l'une toujours déserte, comme une place de Chirico autour de son cavalier de bronze, l'autre toujours grouillante.

LE TIBRE [p. 912]

Il y a un siècle, le Tibre n'avait pas de quais. Les dessins de l'époque romantique nous montrent des maisons baignant leur pied directement dans la rivière en crue, comme je leur ai vu faire à Ornans dans la Loue. Mais ce qui a embelli Paris, lequel a connu, lui aussi, longtemps sa place de Grève, n'a pas servi Rome. Le cours d'eau étroit qui traverse la ville, et qui tient le milieu entre un fleuve côtier et un torrent apennin en voie de s'assagir, provincialise ces quais sans ampleur, auxquels la largeur a été trop mesurée, tandis que les quais de pierre de taille, à leur tour, soulignent la médiocrité d'un ravin trop souvent mal rempli par un fiumare sans débit. Il n'y a nulle part dans Rome de « vue du Tibre » digne de ce nom. Le Tibre, très indigne du nom de fleuve, n'est même pas une rivière: c'est un thalweg symbolique qui ne canalise plus réellement pour le visiteur que le flot de l'Histoire, et dont la coulée liquide n'a pas plus de consistance réelle que celle du Rubicon.

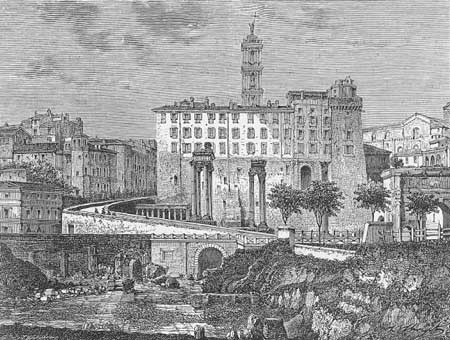

LE CAMPIDOLIO VU DU FORUM [p. 914]

Où qu'on soit dans le Forum, que la verdure neuve du printemps et les pins parasols transformaient en un plaisant jardin de pierres, infléchi en forme de conque, imprévisible et un peu négligé, le regard ne tarde guère à accrocher en fond de tableau la muraille de revers de la batisse municipale du Campidoglio, sommée de son maigre campanile à trois étages. C'est là manifestement le côté service du batiment, dont la façade d'apparat est tournée vers la place de Michel-Ange : une laide muraille ocre, au crépi négligé, irrégulièrement et mal percée d'étroites fenêtres, où on s'étonne de ne pas voir pendre du linge à sécher. Rien de plus singulier que la falaise trouée, au-dessus du Forum, de cette bâtisse, dont l'aspect est celui du revers d'un ensemble contemporain, qu'ont reproduite à l'envi depuis des siècles toutes les peintures et les gravures du Campo Vaccino, et qui montre son derrière, placidement, ostensiblement, à la place publique où battait le cœur du monde civilisé.

Mais cette dissonance architecturale est ambivalente, comme le sont si souvent les collisions que le tohu-bohu des siècles a organisées dans la vaste bousculade monumentale de la ville. Quelquefois, tournant le dos au Colisée, je me formalisais de voir la perspective du Forum venir buter sur le débraillé napolitain du revers du Campidoglio. Mais, le plus souvent, j'avais plaisir à retrouver la silhouette sans prétention de cette maison municipale vieillotte trônant au-dessus des ruines les plus illustres du monde : il y a une bonhomie romaine, qui n'est pas seulement le fait de la vie de tous les jours, mais qui naît du coudoiement sans façon, abrupt, de toutes les époques, de tous les styles, de tous les songes de la pierre, et de tous les degrés dans l'art de batir. L'extraordinaire, la chaotique mixité architecturale romaine en fait le pôle opposé du rêve de pierre, frigide, impeccable, homogène, cohérent, et en somme tout à fait baudelairien, qu'est une capitale comme Leningrad, mais la vie fait alliance avec ce fouillis urbain à quatre dimensions, où on change de siècle non seulement en changeant de quartier, mais parfois en changeant d'étage, où les églises font leur nid dans les débris d'une colonnade corinthienne, où des taudis populaires branlent du chef sur un soubassement quiritaire, et où les arcs de triomphe, avant d'accéder à la dignité de ruines, ont passé par l'état de châteaux forts.

LE PALATIN [p. 916]

Couvert de ruines rases, de jardins de plaisance et de friches sauvages, le Palatin quand on s'y promène – peut-être parce qu'il tient en respect et à distance, par le Forum et le Circo Massimo, les quartiers bâtis – paraît beaucoup plus vaste qu'il n'est en réalité. C'est le seul endroit avec le Pincio, déjà périphérique, où le sentiment de l'espace aéré surgisse au cœur de la ville […]. Le relief de la ville, lui aussi, est plein de chausse-trapes pour l'imagination prévenue : le Capitole escamoté par Victor-Emmanuel comme un décombre par une palissade, l'Aventin, le Palatin seuls présents au regard, les quatre autres collines s'égalisant pour l'œil sous la carapace des toits de tuiles, et ne se trahissant que par la déclivité des rues.

ROME, UNE VILLE MUSÉE [p. 921]

A peine ai-je écrit un mot hostile sur cette ville que j'ai envie de me contredire. L'absence, ou la part relativement insignifiante, des musées dans la masse des œuvres offertes, est un des plaisirs de Rome. Fresques, tombeaux, mosaïques, tableaux religieux, fontaines, statues, groupes sculptés, presque toutes sont encore présentées in situ. Peu à la fois, et rehaussées, méritées, aérées par le déplacement, la recherche parfois difficile, les horaires ou le cérémonial d'ouverture des églises — avec, dans l'entre-deux, la détente qu'est chaque fois la replongée dans une vie quotidienne toujours ensoleillée et enjouée. Pas d'indigestion d'art. Ici l'œuvre d'art — surtout mineure, et elle foisonne — recouvre parfois un de ses prestiges les plus certains et les plus oubliés, qui est l'inattendu de sa rencontre. La promenade dans Rome (le titre du guide, plein de digressions et de parenthèses, écrit par Stendhal, est on ne peut mieux choisi) a quelque chose à voir, et c'est son charme, avec la promenade au hasard des rues où les surréalistes prenaient « le vent de l'éventuel ». Et, à condition de ne pas y chercher des vivants comme ils faisaient, la récompense advient presque toujours. C'est la ville qui est le musée — un de ces musées de province, fourre-tout, où un sarcophage égyptien voisine avec une toile abstraite, mais un musée qui serait milliardaire, un musée où on mange, boit, dort, fume, rêvasse, fait la sieste, où on accoste les femmes, où on ne dépose pas son parapluie au vestiaire, et où on peut même, comme autrefois une loge dans un de ses théâtres, s'acheter un appartement.

À ROME, TOUTES LES ÉPOQUES COEXISTENT [p. 932]

Il manque à Rome, pour me séduire parfois tout à fait, cette convergence monumentale qui vient dans une ville centrer l'imagination sur un seul et grand souvenir, et porter soudain à l'incandescence un point du temps, un siècle élu entre tous : le quinzième à Florence, le seizième à Venise, le dix-septième à Delft. C'est un work in progress, Rome, un bric-à-brac somptueux de matériaux urbains dépareillés en instance d'assemblage ou de réemploi ; seulement ce chantier en rumeur, c'est surtout celui du travail négateur du Temps. Ou, plutôt, le mouvement de marée bâtir-détruire, qui est le pouls intime de toute ville, mais qu'on ne saisit jamais sur le vif, on l'a ici sous les yeux et sous les doigts jusqu'au vertige, parce qu'on dirait qu'auprès de chaque monument sorti du sol on a laissé subsister un témoin de celui qu'il remplaçait : c'est comme un magasin encombré qui n'évacuerait jamais de ses rayons les laissés-pour-compte, les pousserait seulement un peu de côté pour faire place aux arrivages. Juxtaposition fastueuse, au long de l'espace et au long du temps, mais juxtaposition pure, qui ne donne lieu à aucun effet cumulatif, comme à Florence où il n'y a pas un mur qui ne renvoie et ne concentre l'âme de la ville à la manière d'un miroir concave. Le sentiment de mélancolie curieusement statique que donne Rome est celui qu'on éprouve au mouvement incessant et nul d'un sablier, où la matière ne cesse de changer d'étage tout en restant constante. Chaque monument, d'y être confronté partout à ses prédécesseurs et à ses successeurs, y évapore un peu de son essence singulière, comme un nom replacé dans un arbre généalogique : c'est par là que la Ville éternelle — moins ville éternelle que plutôt film monumental immobilisé, tout entier livré à la suggestion irrésistible de l'Avant-Après — parlait tellement à l'imagination de Chateaubriand, toujours fascinée par tout ce qui dissout la présence jusqu'au fantôme.