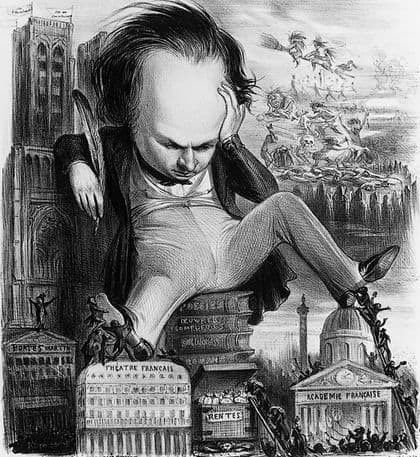

LA LITTÉRATURE ET SES GÉANTS : LE CAS VICTOR HUGO

par Nicole Laval-Turpin

UN HOMME HORS DU COMMUN

LES GÉANTS ET LES MONSTRES

|

ENTRE RAGE ET JUSTICE

DE LA NUIT À LA CLARTÉ

|

UN HOMME HORS DU COMMUN

Éléments biographiques

1/ "Je suis fils de ce siècle"

Ainsi se définissait V. Hugo né en 1802 et mort en 1885. En effet : non seulement il en occupe par sa longévité presque toute l'étendue, mais il en exprime toutes les tendances. Par la diversité de son œuvre et sa popularité, il contribue aussi à construire ce XIXe siècle, qu'il forme à son image.

2/ Un homme de combats

– Pour l'art : Bon père, bon époux et fidèle au roi, il devient pourtant chef de file de l'École romantique, remuante et révolutionnaire. Il ne choisit pas l'engagement politique mais la liberté de l'art (virtuosité de la versification, mélange des genres et poésie du monde moderne). Il doit à Shakespeare l'expression de la forte dualité humaine dans l'alliance sublime / grotesque « toujours en présence dans la vie et qui se disputent l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe », écrit-il dans la préface de sa pièce Cromwell.

J'ai mis un bonnet rouge à mon dictionnaire

– Contre le deuil : En septembre 1843, au retour d'un voyage en Espagne avec Juliette Drouet [1], une halte à Rochefort dans un café lui apprend par la presse le décès accidentel de sa fille Léopoldine. C'est un écrasement intérieur, mais qui donnera le recueil des Contemplations, un sommet poétique et spirituel.

– Contre Napoléon III : Ce dernier déclenche un coup d'État le 2 décembre 1851 qui tue la République. Or Hugo, élu à l'Assemblée Constituante comme orateur de « gauche », dénonçait la déportation, le travail des enfants, prônait l'éducation obligatoire et les Droits de l'Homme. Fustigeant l'usurpateur, il doit s'exiler pour échapper à l'arrestation. Il restera 20 ans à Guernesey jusqu'à la chute de l'Empire en 1870. Malgré un décret d'amnistie en 1859, il résiste :

Quand la liberté rentrera, je rentrerai.

Il écrit en exil de grandes œuvres : Les Contemplations, La Légende des siècles, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer… Aussi son retour sera salué par une foule criant « Vive Hugo ! Vive la République ! »

3/ L'ami des humbles

Le jour de ses 80 ans, il voit défiler en hommage, sous ses fenêtres, 600 000 Parisiens. Le 22 mai 1885, ses funérailles nationales voient se recueillir devant l'Arc de Triomphe 2 millions de personnes, qui l'accompagnent ensuite au Panthéon.

Ce qui fera dire plus tard au féroce André Gide, qui ne visait bien sûr que son œuvre, et à qui l'on demandait le nom du plus grand poète français « Victor Hugo, hélas ! »

Le génie de V. Hugo

1/ Un créateur tout-puissant

Hugo tout jeune avait décrété : Je serai Chateaubriand ou rien.

Il le surpassa par son abondance créatrice, une imagination gigantesque, une sensibilité vigoureuse, un dynamisme omniprésent. On peut voir en lui tous les symptômes d'un immense orgueil (il déclara lors de la prise de pouvoir de Napoléon III : Je me charge de l'avenir historique de ce drôle), mais il est habité par une inépuisable énergie qui rappelle un vers célèbre de son héros Hernani : Je suis une force qui va.

Par ailleurs il croit de bonne foi être visité par des révélations surnaturelles, qui font de sa poésie plus qu'un art, un moyen de Connaissance.

2/ Une vision du monde par ses contrastes

L'antithèse chez lui incarne sa conception du réel. Le sublime appelle le grotesque, l'ombre appelle la lumière, le crime appelle l'innocence. Hugo pense le monde en termes de manichéisme. Une lutte épique oppose sans cesse l'esprit du bien à l'esprit du mal, le visible et l'invisible, l'immense et l'infime, le réel et la chimère.

Sa tendance à la binarité systématique, souvent hyperbolique, peut dégénérer en manie, mais c'est vraiment ainsi qu'il saisit le monde. Jusqu'à l'heure de sa mort : ses dernières paroles furent :

C'est ici le combat du jour et de la nuit.

3/ Le génie des titres et des formules

– L'intitulé de ses œuvres : Souvent éloquent, imposant ou intimidant : La Légende des siècles (une fresque !), Les Châtiments (connotation biblique, l'ancien testament), Les Contemplations (une prière vers le Haut), Les Rayons et les Ombres (monde solaire et gouffre de la nuit).

– L'empreinte du latin : certains poèmes sont annoncés par un titre en latin qui ajoute grandeur et respect. Quelques exemples seulement :

- « Ibo »/ J'irai/ avec ce -o-final appuyé sur l'occlusive -b- qui marque la détermination sans faille, qui déjà lance la dynamique de l'élan.

- « Ultima verba » / Les derniers mots/ fin des Châtiments, comme un verdict sans appel.

- « Pauca meae » / Mes pauvres choses pour elle/ pour sa Léopoldine dont la mort le dépossède le tout.

- « Nomen, numen, lumen » / le nom, la puissance divine, la lumière / rime et rythme ternaire ouvrant une évolution ascendante.

- « Et nox facta est » / Et la nuit fut / cf. Et lux facta est de la Genèse.

– La force de l'alexandrin : on en connaît tous, tant ils sonnent par leur musicalité, leur cadence, leur image ou leur maxime :

- Car le mot c'est le verbe, et le Verbe c'est Dieu. (Contemplations)

- Je suis un vers de terre amoureux d'une étoile. (Ruy Blas)

- À la septième fois les murailles tombèrent. (Les Châtiments)

- L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. (Légende des siècles)

- Chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. (Légende des siècles)

- Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte. (L'Année terrible)

Le front d'un prophète

1/ Psychanalyse d'un complexe

L'enfance de Hugo relatée par Charles Baudoin [2] (écrivain et psychanalyste) nous révèle un être chétif que rien n'appelait à la renommée. Mais on sait qu'un handicap peut amener à une compensation qui transcende la personne affectée.

2/ La mission d'un prophète

Hugo a cru de bonne foi qu'il était un voyant, investi d'une mission civilisatrice En annonciateur de l'avenir, il doit guider les hommes. Thème romantique qui ira chez lui en s'amplifiant. Hugo se pose en mage :

Le poète en des jours impies

Vient préparer des jours meilleurs.

Il est l'homme des utopies,

Les pieds ici, les yeux ailleurs

Peuples ! écoutez le poète !

Écoutez le rêveur sacré !

Dans votre nuit, sans lui complète,

Lui seul a le front éclairé.

Les Rayons et les ombres, 1839

En première conclusion :

Quand Péguy rappelle que dans la France d'avant, les ouvriers allaient travailler en chantant « l'âme sans épouvante / Et les pieds sans souliers ! », il se réfère aux Châtiments et précise : « En somme c'est toujours du Hugo ; et c'est toujours à Hugo qu'il faut revenir ». Une belle résonance.

LES GÉANTS ET LES MONSTRES

Le génie de Hugo prend son essor dans son goût du gigantisme et de l'hyperbole. Ainsi le genre épique sera à sa mesure, en particulier (mais pas seulement) dans La Légende des siècles. Déjà ce titre signe l'immensité de son projet. En couvrant la totalité du temps et de l'espace, il cherche à retracer l'histoire de l'humanité : il relate les luttes de l'homme contre tout ce qui l'opprime, et l'ascension vers la lumière grâce au progrès matériel et spirituel. Il suit des jalons chronologiques, en partant des origines bibliques. Son art de la narration colore fortement la réalité et ainsi l'amplifie :

C'est de l'histoire écoutée aux portes de la légende.

Embrasser le cosmos

1/ L'inclusion de tous les règnes

L'épopée l'autorise à transformer les êtres, les objets et les faits en symboles et mythes porteurs de valeurs morales exemplaires.

Les astres participent à cette vision, le contraste obscur / clarté élargissant encore la puissance cosmique :

Ils vont ! Ils vont ! ceux-ci brillants, ceux-là difformes,

Tous portant des vivants et des créations !

Ils jettent dans l'azur des cônes d'ombre énormes,

Ténèbres qui des cieux traversent les rayons.

Les Contemplations, III, 30

L'illustration suprême réside dans le poème de La Légende des siècles intitulé « Le Satyre », qui se clôt par ce cri :

Place à tout ! Je suis Pan, Jupiter ! à genoux. Lecture 1

2/ Aux limites du fantastique : la transfiguration

– Toujours à travers le combat, les héros endossent une toute-puissance qui relève du merveilleux. Les personnages sont des surhommes, dont la taille n'a d'égale que la grandeur d'âme. Ainsi réveillent-ils les images d'une chevalerie médiévale telle qu'on la fantasmait enfant, doublée ici d'un humour tonique qui appuie le brio de l'affrontement.

Voici le corps à corps de Roland et Olivier. Lecture 2

Tout est titanesque : les troncs d'arbres arrachés à main nue et devenant épée, les cinq jours de duel sans répit, les héros infatigables, leur métamorphose en archange saint Michel. Hugo s'amuse aussi : le dénouement est tout humain, et se solde par un amour, ultime morale, car il n'y avait pas de haine entre les combattants, juste une envie de rivaliser !

– « Tout est plein d'âmes » : fort de cette conviction, Hugo prête aux animaux et aux choses la capacité d'intervenir dans le drame humain. Les règnes ne sont plus qu'à peine hiérarchisés. Ainsi leur animisme tient du miracle, autre aspect du merveilleux. Les deux exemples suivants, en revanche, opposent les partenaires jusqu'à la mort.

• La pieuvre (Lecture 3) : son face à face avec Gilliatt évoque la légende d'Hercule contre l'hydre de Lerne. Détails terrifiants : la dimension hors normes du poulpe, ses 8 bras, les enroulements plats des courroies ses pustules vivantes, la succion des 250 ventouses qui enserrent Gilliatt comme les anneaux d'un reptile.

• L'aigle du casque (Lecture 4) : c'est le texte le plus pathétique, car il met en scène Angus, un frêle jeune homme de 16 ans à peine adoubé chevalier, qui doit venger l'honneur de sa famille. Mais il ne fait pas le poids face à son redoutable ennemi, Tiphaine. On est dans l' Écosse médiévale, selon l'engouement de l'époque pour les romans de Walter Scott.

La mise à mort du barbare est sidérante : l'aigle de métal prend vie en justicier divin (c'est l'animal de Jupiter), et rien ne nous est épargné de la tuerie, mais la cause est juste :

Cieux étoilés, montagnes que revêt

L'innocente blancheur des neiges vénérables,

Je vous prends à témoin que cet homme est méchant !

Il n'était plus homme d'ailleurs, comparé à un « loup dans les cirques romains » et à « l'infâme tarasque » [3]. Comme la mère défunte d'Angus, toute la nature observe, en témoin attentif approuvant le châtiment final.

Le monstrueux sublimé

Étymologiquement, le monstre est ce qui se montre à en obstruer le champ de vision, qui crève les yeux et dérange notre sens de la juste mesure. Hugo nous oblige à dépasser cette terrifiante énormité vers une quête nécessaire de ce qu'elle masque.

1/ La laideur de l'apparence

Critère essentiel du monstrueux, elle génère chez Hugo des portraits inoubliables :

– Gwymplaine est « l'homme qui rit », victime des « comprachicos », truands qui aux XVIIe et XVIIIe siècles mutilaient, enlaidissaient des enfants pour les exhiber dans les foires contre de l'argent. On lui a largement fendu la bouche au couteau afin qu'une balafre lui déforme la face en un éternel rictus. Horreur du paradoxe recherché : rire de la tragédie humaine.

– Quasimodo « le presque formé », « le mal fini ». On atteint là un sommet du baroque, voire du fantastique. Lecture 5 : mi-bête mi-gnome, son visage est inhumain, tordu, « fourchu », une grimace fixe à jamais, mélange inharmonieux de toutes les formes possibles (ronde, carrée, avec des manques et des reliefs dégoûtants – « l'énorme verrue » . Comme il apparaît ici au-dessus de la foule par le trou d'une rosace manquante, il est assimilé à une gargouille, il fait corps avec l'édifice, il se minéralise, rassemblant ainsi dans sa seule personne les 3 règnes du Vivant. Enfin, pour couronner le tout, il est roux, signe de malédiction et d'appartenance au diable.

Portrait indigeste et outré, mais tel est le genre épique.

2/ Une réalité invisible

Les êtres stigmatisés ainsi se révèlent des purs, des innocents, voire de grandes âmes. Gwymplaine devenu pair de la Couronne d'Angleterre défend les opprimés et crie pour eux justice, Quasimodo défend sa cathédrale, en serviteur du dieu qui l'habite.

D'ailleurs chacun est mis en lien avec la splendeur féminine. Gwymplaine aime Dea, l'aveugle rayonnante de bonté, et Quasimodo protège la belle Esméralda « l'émeraude ». Leur radicale opposition physique n'empêche pas leur implicite harmonie intérieure.

Hugo n'oublie personne, incluant certains animaux (l'âne, le crapaud, l'araignée) et même les plantes (l'ortie), L'âne épargne le crapaud alors qu'il est lui-même au bord de l'épuisement Lecture 6. Hugo use d'une expression latine pour sacraliser cette noblesse des humbles et des réprouvés : Magnitudo parvi « Grandeur du Petit ». Lecture 6 bis.

3/ Une seule laideur : le Mal

Elle se confond avec l'injustice, la bêtise et la lâcheté. La cruauté des enfants jouant à tuer, la sauvagerie de Tiphaine content de vaincre un frêle adolescent, et surtout la folie du pouvoir qui massacre son peuple, rien n'est oublié par cet éternel défenseur des faibles. Aurait-il créé Jean Valjean comme un double, pour sauver Cosette des affreux Thénardier ?

Écoutons sa diatribe contre l'imposteur. Lecture 7.

ENTRE RAGE ET JUSTICE

Deux axes irriguent cette nouvelle séquence :

– Un événement historique : le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 qui a tué la République naissante.

– Une conviction morale et philosophique : Hugo est un homme d'engagement et de devoir. Son arme, la plume, doit éclairer les hommes face à toute forme d'oppression. Dans le sillage de Lamartine

Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle

il s'écrie de même [4]:

Honte au penseur qui se mutile / Et s'en va, chanteur inutile / Par la porte de la cité.

L'urgence de la lutte

1/ Au coeur de son action: l'enfance sacrifiée

Lui qui adora ses filles et cultiva « l'art d'être grand-père » ne supportait pas qu'on s'en prît à ces êtres sans défense, brutalisés par la vie. Le couple Cosette / Gavroche dénonce implicitement ce scandale.

– L'exploitation des tout-petits : l'absence criante de législation permettait leur travail dès 6 ans. Hugo à la tribune dénonçant cette aberration s'était heurté au député Thenard, réactionnaire soutenant cet état de fait. C'est pour cela que les tortionnaires de Cosette furent baptisés Thénardier ! Lecture 1. Tableau empreint de pathos, mais constat implacable :

Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules.

On croirait voir des images du film Métropolis. [5]

– La mort de l'innocent : l'histoire de Gavroche, tiré comme un lapin sur les barricades se rejoue lors du coup d'État, dans une rue encore, avec un pareil mépris d'une enfance désarmée. Lecture 2

2/ Le cynisme des puissants

Malgré les révolutions de 1830, 1841, 1850 (la Commune), le pouvoir à tout prix, les lois du Capital, l'intérêt des nantis écrasent le XIXe siècle et sa société. Hugo choisit entre autres le théâtre pour en donner une image, dans l'Espagne de Philippe IV. Ruy Blas, homme de rien anobli par la reine, est à la hauteur de sa consécration : il œuvre pour le bien du peuple et du pays, face à un roi défaillant. Mais les conseillers du royaume ont d'autres ambitions. Lecture 3.

Sainte colère, indignation hurlée du justicier solitaire face aux pillards : accumulations, exclamations et interrogations, antiphrases (« ministres intègres », « serviteurs qui pillez la maison »), rejets (vers 3, 12, 24, 35), etc.

Mais Ruy Blas en mourra et les tout-puissants resteront…

Le tribun en action

Après la mort de Léopoldine en 1843, Hugo trouve un dérivatif dans l'action politique. Pair de France, député à la Constituante puis à la Législative, il visite le bagne de Toulon, enquête sur les conditions de détention et milite contre la peine de mort. Lecture 4.

1/ L'engagement concret

Homme de convictions, expert en rhétorique qui frappe les esprits, il ne se contente pas de paroles quand il est témoin d'injustices. Son nom – et son renom – peuvent même lui servir de sésame. Lecture 5.

2/ Grandeur des Châtiments

On a vu précédemment deux extraits éloquents. Polémiste hors pair, il manie la satire la plus implacable, c'est un règlement de comptes où la raillerie le dispute au mépris. Il nomme l'usurpateur « le sanglant gredin », « l'homme louche de l'Élysée », il le tutoie comme un voyou, et l'enferme dans le discrédit, en énumérant les souffrances endurées par ses victimes :

Prince qu'aucun de ceux qui lui donnent leur voix

Ne voudraient rencontrer le soir au coin d'un bois!

Mais avec Hugo, rien n'est noir à jamais. Certes le premier poème s'intitule Nox, mais le dernier s'ouvre à l'espérance : Lux. Le Mal recevra son châtiment.

Puissance de la réparation

La foi de Hugo en l'Homme et en Dieu l'oriente toujours vers une ascension vers le Bien. Son roman Les Misérables et ses inoubliables figures incarnent tout le prisme de l'humaine condition, son personnage de Jean Valjean en est le cœur, le phare absolu.

1/ Un être double

Son identité : nom et prénom en rime, et une même syllabe -jean- ouvrant et fermant l'ensemble. Musicalité, consonnes douces (pas d'occlusives), mots en miroir comme un reflet de sa nature ambivalente : un forçat / un maire bienfaisant, un voleur / le sauveur de Cosette.

Notons que son pseudonyme dans sa deuxième vie au service du bien « M. Madeleine » est doux, féminin, implicite renvoi à la pècheresse devenue sainte. Enfin Valjean répond à Javert (même j et même v), l'ennemi, obsédant rappel de sa condition première de bagnard.

2/ Le chemin du rachat

Caïn fuyait sa conscience, Valjean l'affronte. Quand il apprend qu'un bagnard vient d'être arrêté à sa place, il a le choix de laisser faire ou de se rendre, alors que sa nouvelle vie est établie et heureuse. Le romancier décrit longuement la crise intérieure, les revirements, le déchirement pour arriver à terme à l'héroïsme de l'autodénonciation. Le titre du chapitre résume le tourment : « Tempête sous un crâne ». Lecture 6

3/ Vers la grâce

Hugo va plus loin. Valjean aide les insurgés lors d'une émeute en 1832. Marius l'étudiant amoureux de Cosette y participe. Mais un mouchard les épie, Javert en personne, et Valjean est chargé de le supprimer. Ce qu'il ne fait pas, choisissant de le laisser fuir. Il va enfin sauver Marius grièvement blessé, d'une façon hautement symbolique. Lecture 7

On assiste à l'ultime métamorphose de Jean Valjean, traînant un poids énorme sur son dos, dans les pires immondices, vrai chemin de croix, jusqu'à la rédemption vers la lumière finale. Une évidente image christique.

Image de fiction, où le Bien l'emporte toujours. Mais cela aide à vivre. Et l'obsession de Hugo pour l'éternel combat de la nuit et du jour donne à toute son oeuvre une force visuelle, une poésie des extrêmes qui frappent à jamais le lecteur. Ce sera l'objet de notre dernière étape.

DE LA NUIT À LA LUMIÈRE

L'opposition obscurité /rayonnement est incontestablement la grande image hugolienne, récurrente, en infinies variations. Elle se révèle emblématique du manichéisme qui fonde le monde aux yeux du poète. Il fut un grand visionnaire, parfois jusqu'à l'hallucination (cf. ses dessins), animant ainsi d'inoubliables tableaux.

Une mise en scène envoûtante

1/ Un jeu en miroir

Hugo cultive la sonorité des monosyllabes qui en s'opposant activent leur sens : nox/lux (la nuit/la lumière) et nox/nix (la nuit/la neige). Force des contraires qui ne tiennent qu'à une voyelle (o/i ou o/u), de même que le Mal et le Bien souvent ne tiennent qu'à un fil, se côtoient dans le destin des hommes.

2/ La beauté visuelle : l'incendie de N.D. de Paris

On l'a hélas vérifié le 15 avril 2019, la réalité a dépassé la fiction. Lecture 1. L'incendie dans le roman de 1831 devient un spectacle mêlant désastre et grandeur terrible. C'est le combat gigantesque du feu et de la pierre, animée en figures fantastiques : « dragons, tarasques, salamandres et gargouilles », c'est Satan dévorant le divin. Pensons au film d'épouvante Nosferatu de Murnau (1922) ! La vision est prise en contreplongée (cf. la première phrase), accentuant l'impuissance des spectateurs, et celle de l'humain face à un affrontement de forces qui le dépassent.

3/ L'art du mouvement: l'œil de la conscience

Poème dont l'immense popularité tient beaucoup à la façon dont le combat, intérieur cette fois, devient une fresque puissante, une fuite éperdue, de plus en plus folle, vaine, pathétique. Lecture 2. L'avancée haletante s'oppose à l'implacable fixité de l'œil. Par ailleurs Caïn, déjà condamné, est cerné de nuit : Le soir tombe, puis les ténèbres, l'homme est « sombre » (v.4) ; « murailles » puis « enceinte de tours » puis « barrière » et « sépulcre », emmurent progressivement le fratricide. On passe de la toile au granit puis au bronze. Paradoxe magnifique : en se durcissant, la matière censée être salvatrice paralyse peu à peu Caïn. Les anaphores censées mimer la hâte, la course, l'urgence l'enferment dans une répétition sans fin, dans un piège minéral :

Il marcha trente jours, il marcha trente nuits (…)

Sans trêve / Sans repos, sans sommeil.

Il y a aussi une accélération dans la folie des moyens mis en œuvre, contre une résistance impassible de la conscience :

Il vit un œil (10) > Il vit… l'œil à la même place (23) > Je vois cet œil encore (34) > Cet œil me regarde toujours (39) > Non il est toujours là (60).

Dans le vers ultime, l'œil a précédé le regard de Caïn, il l'attend comme Némésis. La monstrueuse hybris des hommes « Défense à Dieu d'entrer » n'a pas de prise sur le sacré. Caïn n'est plus protégé par sa tribu, il est seul désormais face à l'insoutenable clarté de la conscience.

Les étapes de la rédemption

1/ Un rêve : la fin du Mal

Pour que le monde devienne Cosmos (un univers harmonieux), Zeus avait précipité les Titans (monstrueux géants) au fond du Tartare. Ainsi mit-il fin au Chaos. Dans La Fin de Satan, Lecture 3, Hugo mime la même chute abyssale du Mal. En intitulant le poème « Et nox facta est », il établit un pendant vertical avec la Genèse créatrice, sorte de préalable impérieux qui doit purifier le monde. Le temps « quatre mille ans » et ses « nuits éternelles (v.5), l'espace astral qui happe sa proie dans un néant souterrain, illustrent la dynamique d'une nouvelle cosmogonie, où la justice trouvera sa place.

2/ Les porteurs de lumière

Pour notre poète, nécessairement inconscients de leur rôle sacré, ils sont choisis parmi les humbles, les démunis, les oubliés. On retrouve le concept de la « magnitudo parvi ». Ils souffrent de la cruauté sociale, martyrs en cela sanctifiés. En eux rayonne une clarté, mais à leur insu. Comme pour le voyant, seule la lumière intérieure est vérité. Crever les yeux des passants (cf. « La Conscience ») ne sert à rien, car l'extérieur n'est qu'apparence.

– L'allégorie apparaît dans « Le Mendiant », Lecture 4. « Je me nomme Le pauvre » dit le vieillard transi. Les étoiles lointaines se rassemblent dans un haillon, « un ciel noir étoilé » descend vers ceux qui en sont dignes, la lumière reconnaît la lumière.

– L'évocation est douce en regard du double portrait des héros dans L'Homme qui rit. Lecture 5. Dea (la déesse, la divine) « donnait de la lumière, elle qui n'en avait pas ». Tout un lexique resplendit pour elle : « flambeaux allumés », « resplendissaient », « elle jetait un rayonnement », etc. L'innocence ne connaît pas sa pureté – Dea est aveugle – mais elle est un phare représentant « le monde d'en haut », Ursus l'a bien compris. La grandeur de Dieu ne se perçoit que dans son apparent contraire l'humilité, l'infime, l'inaperçu.

L'unité retrouvée ?

Lecture 6 : L'émerveillement… Booz dort près des meules, ignorant que Dieu, cette nuit-là lui offre une sainte mission. De son union avec Ruth naîtra Jessé et de ce fils David, grand roi qui régna 10 siècles avant Jésus Christ.

Il semble dans ce tableau paisible que Hugo ait renoncé au jeu des contrastes, des déchirements. Péguy le distingua, comme « un poème de paix biblique, patriarcale ». La nuit est bienveillante enfin, protégeant la survenue du surnaturel, cachant la main de Dieu. L'homme élu est parfait, pur et solide. Le pathos a disparu. La nature complice se met alors en communion de ce destin sacré, enveloppant la scène de douceur. Tous les sens sont sollicités, une onde sensuelle baigne le décor : « frais parfum » (v.67), « bruit sourd des ruisseaux sur la mousse », « collines ayant des lis sur leur sommet ».

C'est la magie de la paix universelle, tout repose dans l'aube du commencement, même les lions goûtent la source, guéri de leur férocité. Le vers final couronne l'épisode en osmose poétique absolue. Terre et Ciel ne font qu'un, puisque les blés coupés à la serpe se mirent dans « le champ des étoiles » que moissonne la lune, divine « faucille ». Le symbole du blé, le pain qui en naîtra, ajoute encore à l'implicite présence d'une manne céleste.

On n'oubliera plus la prodigieuse puissance créatrice de ce « géant ».

NOTES:

1. Comédienne, elle joue Dona Sol dans Hernani et devient jusqu'à la fin de sa vie la maîtresse du poète.

2. Psychanalyse de Victor Hugo, 1943, Armand Colin, 1972.

3. Monstre dont Sainte Marthe débarrassa le Midi de la France.

4. "Fonction du poète", Les Rayons et les Ombres, I.

5. Il est à parier que Hugo, né un siècle plus tard, aurait choisi l'art du cinéma, pour ses effets spéciaux, ses jeux de noir et blanc, ses gros plans sur les personnages, et la musique…