MARCEL PROUST À ILLIERS-COMBRAY

INTRODUCTION À LA DÉCOUVERTE

Marcel Proust n’approuvait pas les pèlerinages sur la tombe des grands artistes. Mais il encourageait les “promenades esthétiques” dans les lieux qui les avaient inspirés. C’est ce qui apparaît dans la préface à sa traduction de la Bible d’Amiens de John Ruskin.

Je voudrais donner au lecteur le désir et le moyen d’aller passer une journée à Amiens en une sorte de pèlerinage ruskinien […]. Il me semble que c’est ainsi que doit être célébré le “culte des héros”, je veux dire en esprit et en vérité. Nous visitons le lieu où un grand homme est né et le lieu où il est mort; mais les lieux qu’il admirait entre tous, dont c’est la beauté même que vous aimons dans ses livres, ne les habitait-il pas davantage ? Nous honorons d’un fétichisme qui n’est qu’illusion une tombe où reste seulement de Ruskin ce qui n’était pas lui-même et nous n’irions pas nous agenouiller devant ces pierres d’Amiens à qui il venait demander sa pensée, qui la gardent encore. Sans doute le snobisme qui fait paraître raisonnable tout ce qu’il touche n’a pas encore atteint (pour les Français du moins) et par là préservé du ridicule ces promenades esthétiques. Dites que vous allez à Bayreuth entendre un opéra de Wagner, à Amsterdam visiter une exposition, on regrettera de ne pouvoir vous accompagner. Mais si vous avouez que vous allez voir, à la Pointe du Raz une tempête, en Normandie les pommiers en fleurs, à Amiens une statue aimée de Ruskin, on ne pourra s’empêcher de sourire. Je n’en espère pas moins que vous irez à Amiens après m’avoir lu. […] Les indications que les écrivains nous donnent dans leurs oeuvres sur les lieux qu’ils ont aimés sont souvent si vagues que les pèlerinages que nous y essayons en gardent quelque chose d’incertain et d’hésitant et comme la peur d’avoir été illusoires (…). Nous en sommes réduits à faire nos dévotions “au petit bonheur”. Voilà un genre de déboires que vous n’aurez pas à redouter avec Ruskin, à Amiens surtout…

Proust avait perçu un autre plaisir des pèlerinages littéraires, celui de découvrir, sur le terrain, les lieux dont les noms chantent dans notre mémoire; il analyse ce “trouble délicieux” à propos de Nerval et du Valois :

Si, quand [on] nous parle des cantons de Chantilly, de Compiègne et d’Ermenonville, quand [on] nous parle d’aborder aux îles du Valois ou d’aller dans les bois de Châalis ou de Pontarmé, nous éprouvons ce trouble délicieux, c’est que ces noms nous les avons lus dans Sylvie. […] Le génie de Gérard en a imprégné ces noms, ces lieux. […] Ce sont les mots Chââlis, Pontarmé, îles de l’Ile-de-France qui exaltent jusqu’à l’ivresse la pensée que nous pouvons par un beau matin d’hiver partir voir ces pays de rêve où se promena Gérard. (“Gérard de Nerval”, dans Contre Sainte-Beuve, IX)

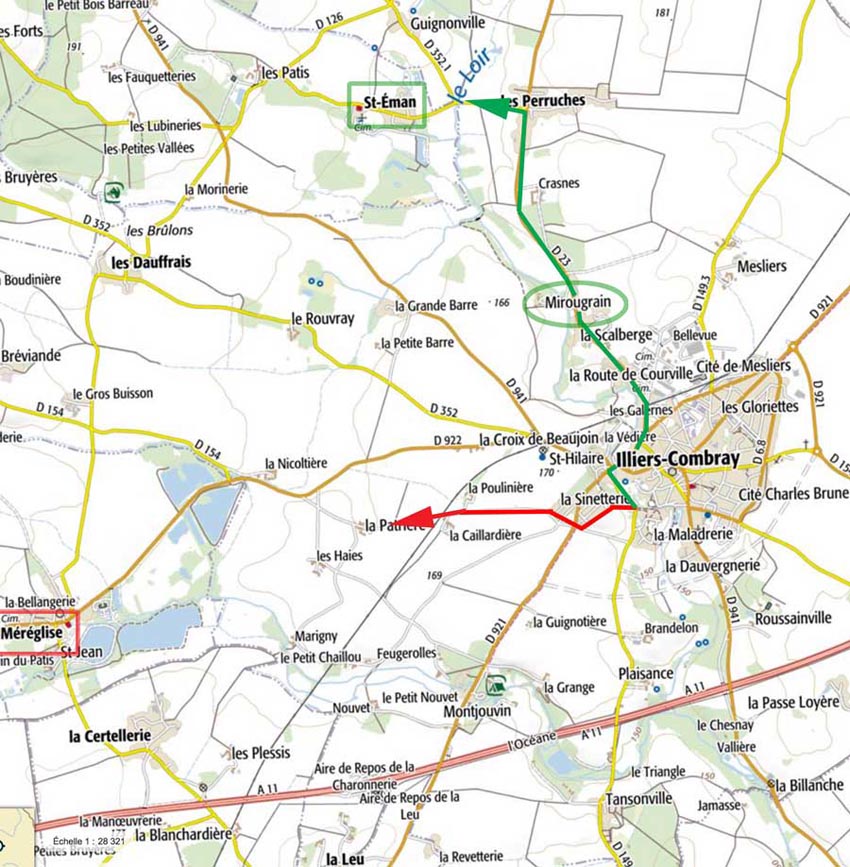

Le promeneur qui parcourt les environs d’Illiers connaît cette émotion de découvrir, sur les plaques indicatrices, les toponymes que le roman nous a rendus familiers : Méréglise, Vieuxvicq, Tansonville, Montjouvin, Roussainville, Mirougrain…

Et pourtant, le “Combray” que connaît le lecteur de la Recherche du temps perdu est bien une création littéraire. Au moins est-ce “l’amalgame des deux lieux où le petit Marcel Proust passa les plus belles heures de son enfance”, la maison de son grand-oncle maternel Louis Weil à Auteuil et la maison de l’oncle Jules Amiot à Illiers — où il alla en vacances régulièrement jusqu’à l’âge de dix ans et où ne revint qu’une seule fois, à quinze ans, après la mort de sa tante.

C’est aux souvenirs d’Auteuil que Proust emprunte l’image du jardin dans lequel, les soirs d’été, on se réunit pour de “longs bavardages dans l’obscurité”, ainsi que le drame du coucher sans le baiser de sa mère retenue en bas par quelque invité. Pour le reste, Combray ressemble beaucoup à Illiers, avec les ruines de son château, son avenue de la Gare, sa place du Calvaire, son viaduc, sa passerelle sur la rivière, sa rue du Saint-Esprit, son Mail, son parc et la barrière blanche qui donne, sur le haut, vers la plaine et les champs… Le visiteur d’Illiers est étonné de constater que la mémoire de l’enfant avait effectivement tout conservé de cette petite ville dans laquelle, adulte, il ne retourna plus.

Cependant Proust, en artiste véritable, n’a pas voulu enfermer dans les pages de son livre une image exacte d’Illiers et de sa région. S’il compare ce petit terroir de Beauce à “une Délos fleurie”, à cette île qui, disait-on, flottait sur la mer, c’est sans doute par allusion à certains “flottements” géographiques dont le pèlerin littéraire prendra vite conscience : le domaine de Tansonville, dans l’oeuvre, a remonté vers le nord jusqu’au Pré-Catelan, Montjouvin est passé du côté de Méséglise, Roussainville s’est approché d’Illiers pour donner son nom au château…

Mais là n’est pas l’essentiel : Du Côté de chez Swann n’est pas un guide d’Illiers et de sa région. C’est un seulement un guide pour celui qui veut voir les choses avec d’autres yeux, ceux d’un grand artiste. Et c’est pourquoi on voit à Illiers — ou autour d’Illiers — d’étranges visiteurs qui restent de longues minutes devant un nénuphar de la rivière, qui connaissent un instant de vrai bonheur à cause d’un reflet sur un meuble dans le salon de tante Léonie ou qui s’émeuvent des bulles qui montent du lavoir de Saint-Eman…

LA FAMILLE DE MARCEL PROUST

En 1827, Louis Proust, qui appartient à une vieille famille du pays, épouse à Illiers Virginie Torcheux; il tient, sur la place du Marché, en face de l’église Saint-Jacques, une boutique où l’on vend un peu de tout. L’année suivante, il a une fille, Elisabeth, et, en 1834, un fils, Adrien.

Cet Adrien, bon élève, alla comme boursier au collège de Chartres, et, le premier de la famille, il quitta Illiers pour faire sa médecine à Paris. Il eut l’agrégation et il voyagea comme médecin jusqu’à Téhéran et Constantinople pour étudier les voies de pénétration du choléra en Europe (une épidémie de choléra se développa en 1867).

Le 3 septembre 1870, le docteur Adrien Proust épousa Jeanne Weil, une jeune et belle juive, fille d’un riche agent de change parisien. Quand vint le siège de Paris et la Commune, le ménage, qui habitait à Paris 9 boulevard Malesherbes, alla s’abriter à Auteuil (96 rue Jean de La Fontaine) chez un oncle, Louis Weil : c’est là que naquit Marcel Proust le 10 juillet 1871 (plaque sur la maison).

Et, pendant de nombreuses années, au printemps et en été, la famille conserva l’habitude de venir s’installer dans la propriété d’Auteuil. C’est là que le petit Marcel vécut le drame du baiser du soir; c’est dans l’escalier de la maison d’Auteuil qu’il guettait en tremblant le reflet de la bougie paternelle; c’est à Auteuil que sa mère lui lut François le Champi, un jour qu’il était nerveux et malade.

A Illiers, Marcel Proust ne connut jamais son grand-père, ni l’épicerie familiale. En effet, Virginie Proust (née Torcheux) s’était retirée, fortune faite, en 1866, dans un appartement sur la place du Marché (au n° 6). Sa fille Elisabeth, la soeur aînée d’Adrien, avait épousé en 1847 un riche marchand drapier d’Illiers, Jules Amiot. Leur magasin se trouvait lui aussi place du Marché et le couple habitait au 4 de la rue du Saint-Esprit; leur servante s’appelait Ernestine Gallou.

C’est dans cette maison, chez l’oncle Jules Amiot et la tante Elisabeth Proust, que, entre 1877 et 1880, Marcel et ses parents vinrent plusieurs fois en vacances, surtout à Pâques. A chaque séjour, il retrouvait sa tante Elisabeth, mais celle-ci vivait de plus en plus en recluse : d’abord elle avait refusé de quitter Illiers, puis sa maison, puis sa chambre, puis son lit; elle ne nourrissait d’eau de Vichy, de tisanes et de petites madeleines achetées dans la pâtisserie proche de l’église Saint-Jacques.

Marcel Proust en 1877 (avec son frère cadet Robert)

HISTOIRE DU MUSEE MARCEL-PROUST (“MAISON DE TANTE LEONIE”)

1935 - Le professeur Robert Proust organise la première journée des Aubépines.

1946 - Le Pré-Catelan est classé site littéraire.

1954 - Mlle Germaine Amiot (cousine de Proust) rachète la maison et la restaure.

1961 - La maison est classée monument historique; M. Philibert-Louis Larcher (1881-1972), inspecteur de l’enseignement technique, la met en valeur.

1971 - Par décision du ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin, Illiers devient "Illiers-Combray" pour le Centenaire de la naissance de Marcel Proust.

1972 - On inaugure le Musée Marcel-Proust.

1974 - Un américain, Paul Elicker, président de S.C.M. Corporation à New-York, finance la restauration de l’Orangerie (qui abrite une exposition de 85 photographies de Paul Nadar, le fils de Félix Nadar).

1976 - Peu avant de mourir, Germaine Amiot donne la propriété à la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray.

1986 - Le Conseil régional décide de financer l’entretien de la maison.

2024 - En mai, après plus de deux années de travaux conduits par le Conseil départemental d'Eure-et-Loir, la Maison de Tante Léonie est ouverte à nouveau au public. On y trouve, rénovées, les pièces historiques de la maison que Proust a connue et des espaces muséographiques agrandis.

BIBLIOGRAPHIE

TEXTES DE MARCEL PROUST

— Jean Santeuil, pp. 277 à 353 (éd. P. Clarac, Pléiade) : “A Illiers”.

— A la Recherche du Temps perdu, Du Côté de chez Swann, t. I, pp. 3 à 187 (éd. P. Clarac, Pléiade) : “Combray”.

— Pastiches et Mélanges, Mélanges, pp. 160 à 171 (éd. P. Clarac, Pléiade) : “Journées de lecture”.

— Contre Sainte-Beuve, passim.

ETUDES

— André FERRE, Géographie de Marcel Proust, Sagittaire, 1939 : chapitre III, Localisation des pays de A la Recherche du Temps perdu, “Le pays de Combray”; pp. 90 à 102.

— Pierre CLARAC et André FERRE, Album Proust , Bibliothèque de la Pléiade, 1965; pp. 1 à 55.

— George D. PAINTER, Marcel Proust, Les années de jeunesse, Mercure de France, 1966; chap. I : Le jardin d’Auteuil - chap. II : Le jardin d’Illiers - chap. III : Les deux côtés d’Illiers; pp. 31 à 75.

— Philibert-Louis LARCHER, Le parfum de Combray, pèlerinage proustien à Illiers, 1971.

— Georges POISSON, Guide des maisons d’hommes célèbres, 1986, p. 176.

— Ghislain de DIESBACH, Proust, Perrin, 1991.

— Claude THISSE : Illiers-Combray au temps de Marcel Proust, Éditions Alan Sutton, 2009.

VISITER LE PAYS DE PROUST

ILLIERS : à pied, de la place de l'Eglise jusqu'au Loir

La Maison de tante Léonie

La place du Marché et l'Eglise Saint-Jacques

La tour du château (rue des Lavoirs)

Le Pont-Vieux sur le Loir

A pied : LE CÔTÉ DE MÉSÉGLISE

Le Pré-Catelan

Le raidillon des aubépines

La barrière blanche

Les champs vers Méréglise

En voiture : LE CÔTÉ DE GUERMANTES

Mirougrain (château)

Saint-Eman (la "source du Loir")

Saint-Eman (le

château des Pâtis)

De la gare à la maison

Combray, de loin, à dix lieues à la ronde, vu du chemin de fer quand nous y arrivions la dernière semaine avant Pâques, ce n’était qu’une église résumant la ville, la représentant, parlant d’elle et pour elle aux lointains, et, quand on approchait, tenant serrés autour de sa haute mante sombre, en plein champ, contre le vent, comme une pastoure ses brebis, les dos laineux et gris des maisons rassemblées qu’un reste de remparts du moyen âge cernait çà et là d’un trait aussi parfaitement circulaire qu’une petite ville dans un tableau de primitif.

A l’habiter, Combray était un peu triste, comme ses rues dont les maisons construites en pierres noirâtres du pays, précédées de degrés extérieurs, coiffées de pignons qui rabattaient l’ombre devant elles, étaient assez obscures pour qu’il fallût, dès que le jour commençait à tomber, relever les rideaux dans les “salles”; des rues aux graves noms de saints (desquels plusieurs se rattachaient à l’histoire des premiers seigneurs de Combray) : rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques, où était la maison de ma tante, rue Sainte-Hildegarde, où donnait la grille, et rue du Saint-Esprit sur laquelle s’ouvrait la petite porte latérale de son jardin.

La cousine de mon grand-père — ma grand’tante — chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n’avait plus voulu quitter, d’abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit et ne “descendait” plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d’idée fixe et de dévotion.

Son appartement particulier donnait sur la rue Saint-Jacques qui aboutissait beaucoup plus loin au Grand-Pré (par opposition au Petit-Pré, verdoyant au milieu de la ville, entre trois rues), et qui, unie, grisâtre, avec les trois hautes marches de grès presque devant chaque porte, semblait comme un défilé pratiqué par un tailleur d’images gothiques à même la pierre où il eût sculpté une crèche ou un calvaire. (Du Côté de chez Swann)

La maison, façade côté rue.

cl. wiki-Tristram5

LE JARDIN

Le jardin tel qu’il est décrit emprunte beaucoup de ses traits au jardin de la maison de Louis Weil à Auteuil. La façade de la maison d’Illiers, comme le montrent les photographies de l’époque, avait conservé son crépi; les fenêtres étaient entourées de faïences.

LE GRELOT DE LA PORTE

[Le grelot évoqué dans l’oeuvre est bien celui de la maison d’Illiers. En revanche l’image de la grand’mère dans le jardin est un souvenir d’Auteuil.]

cl. wiki-F. Bluszez

Le monde se bornait habituellement à M. Swann qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vînt chez nous à Combray, quelquefois pour dîner en voisin […], quelquefois après le dîner, à l’improviste. Les soirs où, assis devant la maison sous le grand marronnier, autour de la table de fer, nous entendions au bout du jardin, non pas le grelot profus et criard qui arrosait, qui étourdissait au passage de son bruit ferrugineux, intarissable et glacé toute personne de la maison qui le déclenchait en entrant “sans sonner”, mais le double tintement timide, ovale et doré de la clochette pour les étrangers, tout le monde aussitôt se demandait : “Une visite, qui cela peut-il être?” mais on savait bien que cela ne pouvait être que M. Swann. Ma grand’tante parlant à haute voix, pour prêcher d’exemple, sur un ton qu’elle s’efforçait de rendre naturel, disait de ne pas chuchoter ainsi; que rien n’est plus désobligeant pour une personne qui arrive et à qui cela fait croire qu’on est en train de dire des choses qu’elle ne doit pas entendre; et on envoyait en éclaireur ma grand’mère, toujours heureuse d’avoir un prétexte pour faire un tour de jardin de plus, et qui en profitait pour arracher subrepticement au passage quelques tuteurs de rosiers afin de rendre aux roses un peu de naturel, comme une mère qui, pour les faire bouffer, passe la main dans les cheveux de son fils que le coiffeur a trop aplatis. (Du Côté de chez Swann)

LE JARDIN

|

|

La maison en 1980

wiki-EricHoudas La maison restaurée en 2019 |

LE CABINET DE L’ONCLE ADOLPHE

[“L’oncle Adolphe” est une subtile synthèse de l’oncle Amiot, d’Illiers et du grand-oncle Weil, d’Auteuil. Le “cabinet” se trouve dans la maison d’Illiers, derrière la cuisine.]

Quand tout le monde était couché, il allait se retirer dans un petit cabinet meublé “à l’orientale” de mille choses qu’il avait rapportées d’Algérie, avec beaucoup de nattes sur la pierre, de cocos sculptés et de photographies représentant des mosquées ou des palmiers, petit corps de bâtiment à part ne supportant aucun étage, donnant directement sur le jardin par des fenêtres en petits carreaux de couleur, et qui faisait à Jean l’effet singulier d’appartenir à son oncle en vertu d’un droit spécial, signe de sa situation ou de sa fortune, si différent pour lui, du reste, d’une maison, couvert de souvenirs comme une tombe, frais comme une oasis et décoré à la façon d’un établissement de bains, sombre comme une église.

Il se retirait là où personne ne devait venir le déranger, car il était censé s’y livrer à d’importants travaux ou peut-être s’y réfugier dans de mystérieux souvenirs, et Jean, quand il en sortait, le voyait souvent se frotter les yeux, ayant répondu d’ailleurs d’une voix effrayée, et pas toujours dès la première fois, à son appel du dehors, venant le chercher pour la promenade, toutes choses lui donnant à penser que, peut-être pour le punir d’en avoir médit, le sommeil était venu le prendre au moment où il allait travailler ou ranger ses photographies sur la chaise longue en natte, près du narguilé. (Jean Santeuil)

Avant de monter lire, j’entrais dans le petit cabinet de repos que mon oncle Adolphe, un frère de mon grand-père, ancien militaire qui avait pris sa retraite comme commandant, occupait au rez-de-chaussée, et qui — même quand les fenêtres ouvertes laissaient entrer la chaleur, sinon les rayons du soleil qui atteignaient rarement jusque là — dégageait inépuisablement cette odeur obscure et fraîche, à la fois forestière et ancien régime, qui fait rêver longuement les narines quand on pénètre dans certains pavillons de chasse abandonnés. (Du Côté de chez Swann)

L’ARRIERE-CUISINE

[C’était le domaine de “Françoise”, personnage qui emprunte des traits à Ernestine Gallou (qui, jusqu’en 1889, soigna la grand-mère Proust dans son petit logis de la place de l’église), à Félicie Fitau (la cuisinière de Paris), à Céline Cottin, à Céleste Albaret.]

J’allais m’asseoir près de la pompe et de son auge, sur le banc sans dossier ombragé d’un lilas, dans ce petit coin du jardin, de la terre peu soignée duquel s’élevait par deux degrés, en saillie de la maison, et comme une construction indépendante, l’arrière-cuisine. On apercevait son dallage rouge et luisant comme du porphyre. Elle avait moins l’air de l’antre de Françoise que d’un petit temple de Vénus. Elle regorgeait des offrandes du crémier, du fruitier, de la marchande de légumes, venus parfois de hameaux assez lointains pour lui dédier les prémices de leurs champs. Et son faîte était toujours couronné du roucoulement d’une colombe. (Du Côté de chez Swann)

LA CUISINE

[Ce fut le domaine d’Ernestine Gallou, qui resta 33 ans au service des Amiot.]

La nuit venait. Souvent, à ce moment-là, en ouvrant à tâtons au bout du couloir obscur la porte de la cuisine, Jean était réjoui en apercevant comme une vision dans la nuit, levé au fond de la cuisine obscure et comme mystérieusement soutenu en l’air par l’obscurité, le dallage illuminé et pourpre du corps du fourneau, rouge illumination imprévue, comme à l’angle d’une rue déjà obscure un balcon incendié par un invisible soleil couchant. Un nuage de fumée rose soutenu sans doute au-dessus d’une bouillotte par une fumée invisible flottait auprès, et comme ces petites vagues de la mer qui, en passant dans les rayons du couchant, se diamantisent, un flot qui jaillissait rythmiquement hors de la casserole bouillonnante semblait de flamme. La bouillotte portait sur sa large poitrine brillante la tableau ardent des régions de feu qu’elle voyait, mais qui restaient invisibles à Jean. L’oeil fixé, dans la nuit qui avait tout à fait envahi sa cuisine, sur ces rouges constellations, Catherine restait debout à son bord, gouvernant le feu avec sagesse de la pointe de sa tringle de fer, rapprochant, éloignant la casserole, ramant un instant avec sa cuillère de bois, remettant le couvercle du fourneau, laissant tout aller, changeant les couleurs de l’illumination qui se portait maintenant sur une petite casserole où s’accomplissait avec un bruit régulier et doux la cuisson d’un poulet livré au beurre bouillant et à la graisse fondue qui lui tiraient son jus, qu’on entendait tinter, puis sur une vaste cuve si tempêtueusement bouillonnante que par-dessus les larges feuilles d’épinards d’énormes lames rondes s’élançaient toutes blanches, donnant l’idée d’une puissance magique, éteignant en tirant le fourneau cette rouge clarté du mur qui en entrant avait si vivement saisi Jean, dressée ainsi sans support réel et fantastique au milieu du vide obscur, comme les machinistes attentifs à régler, à varier, à terminer à temps les jeux de la lumière colorante sur les décors d’une féerie. (Jean Santeuil)

Jean, avant d’aller à l’église, était descendu au sous-sol dans la cuisine où Félicie, comme Vulcain dans ses forges, attisait le feu en frappant d’une tringle de fer les charbons rouges, dans un flamboiement, une chaleur, un crépitement, un grondement d’enfer. Mais, rangés sur le fourneau comme dans l’atelier d’un céramiste, exhalant déjà une blanche vapeur, de petits pots, de rondes casseroles, une vaste cuve, chacun laissant chanter une pâte d’une couleur ici brune, ici rose, ici violette, d’une odeur aussi particulière, semblaient témoigner déjà la délicatesse des chefs-d’oeuvre dus à cet art violent. Ce jour-là, le nombre des casseroles était innombrable, tant le dimanche il devait y avoir de plats. Sur la table, des petits pois déjà écossés étaient amoncelés comme de petites billes vertes.

Quoique en retard pour la messe, Jean était venu là pour savoir ce qu’il y aurait à déjeuner comme aux nouvelles, nouvelles qui n’avaient rien de platonique, qui satisfaisaient sa curiosité, mais pour la faire renaître aussitôt de ses cendres, plus sensuelle et plus impatiente, car un menu, s’il renseigne comme une gazette, excite aussi comme un programme. Puis il était parti, heureux de penser que pendant qu’il serait à la messe, travailleraient avec ardeur pour lui le feu, géant dont l’homme s’est fait un cuisinier, et Félicie dont les mains grossières comme celles de certains sculpteurs et de certains pianistes composaient pour lui, avec des retouches si délicates, un ouvrage d’un fini merveilleux. (Jean Santeuil)

Françoise, commandant aux forces de la nature devenues ses aides, comme dans les fééries où les géants se font engager comme cuisiniers, frappait la houille, donnait à la vapeur des pommes de terre à étuver et faisait finir à point par le feu les chefs-d’oeuvre culinaires d’abord préparés dans des récipients de céramistes qui allaient des grandes cuves, marmites, chaudrons et poissonnières, aux terrines pour le gibier, moules à pâtisserie et petits pots de crème, en passant par une collection complète de casseroles de toutes dimensions. Je m’arrêtais à voir sur la table, où la fille de cuisine venait de les écosser, les petits pois alignés et nombrés comme des billes vertes dans un jeu; mais mon ravissement était devant les asperges, trempées d’outre-mer et de rose et dont l’épi, finement pignoché de mauve et d’azur, se dégrade insensiblement jusqu’au pied — encore souillé pourtant du sol de leur plant — par des irisations qui ne sont pas de la terre. Il me semblait que ces nuances célestes trahissaient les délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se métamorphoser en légumes et qui, à travers les déguisement de leur chair comestible et ferme, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à changer mon pot de chambre en un vase de parfum.

La pauvre charité de Giotto, comme l’appelait Swann, chargée par Françoise de les “plumer”, les avait près d’elle dans une corbeille; son air était douloureux, comme si elle ressentait tous les malheurs de la terre; et les légères couronnes d’azur qui ceignaient les asperges au-dessus de leurs tuniques de rose étaient finement dessinées, étoile par étoile, comme le sont dans la fresque les fleurs bandées autour du front ou piquées dans la corbeille de la Vertu de Padoue. Et cependant, Françoise tournait à la broche un de ces poulets, comme elle seule savait en rôtir, qui avaient porté loin dans Combray l’odeur de ses mérites, et qui, pendant qu’elle nous les servait à table, faisaient prédominer la douceur dans ma conception spéciale de son caractère, l’arôme de cette chair qu’elle savait rendre si onctueuse et si tendre n’étant pour moi que le propre parfum d’une de ses vertus.

Mais [un jour] où je descendis à la cuisine, Françoise était en train, dans l’arrière-cuisine qui donnait sur la basse-cour, de tuer un poulet qui, par sa résistance désespérée et bien naturelle, mais accompagnée par Françoise hors d’elle, tandis qu’elle cherchait à lui fendre le cou sous l’oreille, les cris de “sale bête! sale bête!”, mettait la sainte douceur et l’onction de notre servante un peu moins en lumière qu’il n’eût fait, au dîner du lendemain, par sa peau brodée d’or comme une chasuble et son jus précieux égoutté d’un ciboire. Quand il fut mort, Françoise recueillit le sang, qui coulait sans noyer sa rancune, eut encore un sursaut de colère et, regardant le cadavre de son ennemi, dit une dernière fois : “Sale bête!” Je remontai tout tremblant; j’aurais voulu qu’on mît Françoise tout de suite à la porte. Mais qui m’eût fait des boules aussi chaudes, du café aussi parfumé, et même… ces poulets?… (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980

LA CAFETIÈRE :

[La cafetière présentée dans la cuisine n’est pas celle que connut Marcel Proust, qui n’a pas été conservée.]

C’est parmi ces attributs antiques et innocent de la souveraineté rurale qu’on pourrait faire rentrer l’appareil extrêmement compliqué, parce qu’il était très primitif, que la bonne apportait alors à M. Abert et où il faisait le café, en vertu d’une prérogative qu’il n’aurait cédée à aucun autre. Cet appareil était en verre, de sorte que l’on voyait l’eau former les bouillons, la vapeur mêlée à l’essence du café mettre sur les parois une vapeur noirâtre, et l’eau s’élevant traverser un filtre et retomber dans l’autre tube d’où elle était recueillie. M. Abert entendait l’eau bouillir, et cette musique, moins savante que telle chevauchée qui stimule des digestions plus distinguées, mais exprimant parfaitement le bien-être qu’éprouvait M. Abert, et annonçant très clairement le moment prochain où le café fumant allait accroître ce bien-être d’une sensation exquise de chaleur, de goût sucré et vif et de parfum délicat, lui suffisait absolument. (Jean Santeuil)

[…] l’appareil en verre où l’oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c’était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l’ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune. (Du Côté de chez Swann)

LA SALLE À MANGER

Cette pièce est évoquée par Proust à divers moments de la journée : le matin où il s’y réfugie pour lire, le midi pour le déjeuner, l’après-midi pour le goûter et enfin pour le dîner du soir.

cl. jn-1980

LES LECTURES du matin

Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu’on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile.

Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu’à l’heure encore lointaine du déjeuner, personne n’entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse, et où je n’avais pour compagnons, très respectueux de la lecture, que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu’on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer un différent à celui des mots que vous lisez. Je m’installais sur une chaise, près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l’oncle matinal et jardinier dirait : “Il ne fait pas de mal! On supporte très bien un peu de feu; je vous assure qu’à six heures il faisait joliment froid dans le potager. Et dire que c’est dans huit jours Pâques!” Avant le déjeuner qui, hélas! mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d’où l’eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée, là, tout près, dans l’unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïences en demi-lunes ses plates-bandes de pensées. (Journées de lecture)

LE DEJEUNER à midi

La cuisinière venait longtemps d’avance mettre le couvert. L’heure passait; souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient “pris par Méséglise”, ou ceux qui n’étaient pas sortis ce matin-là, ayant “à écrire”. Ils commençaient aussitôt à s’approcher du feu, à consulter l’heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d’une particulière déférence celui ou celle qui était “restée à écrire” et on lui disait : “Vous avez fait votre petite correspondance” avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et les ménagements, comme si cette “petite correspondance” avait été à la fois un secret d’Etat, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s’asseyaient d’avance à table, à leurs places.

Tout était prêt, le couvert entièrement mis sur la nappe où manquait seulement ce qu’on n’apportait qu’à la fin du repas, l’appareil en verre où l’oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c’était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l’ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune; et aussi la crème et les fraises que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s’arrêtant juste au rose qu’il fallait, avec l’expérience d’un coloriste et la divination d’un gourmand. (Journées de lecture)

LES MENUS

Au fond permanent d’oeufs, de côtelettes, de pommes de terre, de confitures, de biscuits, qu’elle ne nous annonçait même plus, Françoise ajoutait — selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre génie, et si bien que notre menu, comme ces quatre-feuilles qu’on sculptait au XIIIe siècle au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et des épisodes de la vie — : une barbue parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur, une dinde parce qu’elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin, des cardons à la moelle parce qu’elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là, un gigot rôti parce que le grand air creuse et qu’il avait bien le temps de descendre d’ici sept heures, des épinards pour changer, des abricots parce que c’était encore une rareté, des groseilles parce que dans quinze jours il n’y en aurait plus, des framboises que M. Swann avait apportées exprès, des cerises, les premières qui vinssent du cerisier du jardin après deux ans qu’il n’en donnait plus, du fromage à la crème que j’aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes parce qu’elle l’avait commandé la veille, une brioche parce que c’était notre tour de l’offrir. Quand tout cela était fini, composée expressément pour nous, mais dédiée plus spécialement à mon père qui était amateur, une crème au chocolat, inspiration, attention personnelle de Françoise, nous était offerte, fugitive et légère comme une oeuvre de circonstance où elle avait mis tout son talent. Celui qui eût refusé d’en goûter en disant : “J’ai fini, je n’ai plus faim”, se serait immédiatement ravalé au rang de ces goujats qui, même dans le présent qu’un artiste leur fait d’une de ses oeuvres, regardent au poids et à la matière alors que n’y valent que l’intention et la signature. Même en laisser une seule goutte dans le plat eût témoigné de la même impolitesse que se lever avant la fin du morceau au nez du compositeur. (Du Côté de chez Swann)

LE GOÛTER

Jean, quand sonnait quatre heures et demie, l’esprit fatigué de lire et le corps réveillé, fermait son livre et descendait goûter. Il entrait dans la salle à manger, dont la douce perspective n’avait pas été sans se présenter deux ou trois fois devant ses yeux, pendant même qu’il lisait les aventures du capitaine Fracasse. Dans la salle à manger aux murs couverts d’assiettes toutes modernes avec des devises, comme celles dont on se servait à table, et dont chacun s’amusait à comparer les devises, son oncle, ses cousins, sa mère étaient souvent déjà installés. Et avec l’habileté d’un savant et le désintéressement d’un père de famille, son oncle surveillait la cafetière en verre où l’eau bouillait déjà. Après avoir mangé un biscuit rose, Jean écrasait des fraises dans un fromage à la crème jusqu’à ce que la couleur lui fît toutes les promesses que traduirait dans un instant le goût rêvé et obtenu. En attendant, il remettait des fraises et de temps en temps un peu de crème, dans des proportions définies, avec des regards mêlés d’attention et de plaisir, toute l’expérience d’un coloriste et la divination d’un gourmand. Du marronnier rose du curé qu’on ne voyait pas avaient tombé tant de fleurs que la marche du seuil par la fenêtre semblait avoir été jonchée de pétales de roses. On entendait les oiseaux du jardin du curé. Et l’on allait partir pour une belle promenade. (Jean Santeuil)

LE DÎNER

Dès qu’on sonnait le dîner, j’avais hâte de courir à la salle à manger où la grosse lampe de la suspension, qui connaissait mes parents et le boeuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs. (Du Côté de chez Swann)

L'ESCALIER

C’est là qu’on peut évoquer le “drame du coucher”, même si Marcel avait surtout vécu la scène à Auteuil.

Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m’embrasser quand je serais dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, elle redescendait si vite que le moment où je l’entendais monter, puis où passait dans le couloir à double porte le bruit léger de sa robe de jardin en mousseline bleue, à laquelle pendaient de petits cordons de paille tressée, était pour moi un moment douloureux.

Je ne quittais pas ma mère des yeux, je savais que, quand on serait à table, on ne me permettrait pas de rester pendant toute la durée du dîner et que, pour ne pas contrarier mon père, maman ne me laisserait pas l’embrasser à plusieurs reprises devant le monde, comme si ç’avait été dans ma chambre. Mais voici qu’avant que le dîner fût sonné mon grand-père eut la férocité inconsciente de dire : “Le petit a l’air fatigué, il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir.” Et mon père, qui ne gardait pas aussi scrupuleusement que ma grand’mère et que ma mère la foi des traités, dit : “Oui, allons, va te coucher.” Je voulus embrasser maman; à cet instant on entendit la cloche du dîner. “Mais non, voyons, laisse ta mère, vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela; ces manifestations sont ridicules. Allons, monte!” Et il me fallut partir sans viatique; il me fallut monter chaque marche de l’escalier, comme dit l’expression populaire, à “contre-coeur”, montant contre mon coeur qui voulait retourner près de ma mère parce qu’elle ne lui avait pas, en m’embrassant, donné licence de me suivre. Cet escalier détesté, où je m’engageais toujours si tristement, exhalait une odeur de vernis qui avait en quelque sorte absorbé, fixé, cette sorte particulière de chagrin que je ressentais chaque soir, et la rendait peut-être plus cruelle encore pour ma sensibilité parce que, sous cette forme olfactive, mon intelligence n’en pouvait plus prendre sa part. Une fois dans ma chambre, il fallut boucher toutes les issues, fermer les volets, creuser mon propre tombeau, en défaisant mes couvertures, revêtir le suaire de ma chemise de nuit. Mais avant de m’ensevelir dans le lit de fer qu’on avait ajouté dans la chambre parce que j’avais trop chaud l’été sous les courtines de reps du grand lit, j’eus un mouvement de révolte. J’allais sans bruit dans le couloir; mon coeur battait si fort que j’avais de la peine à avancer, mais du moins il ne battait plus d’anxiété, mais d’épouvante et de joie. Je vis dans la cage de l’escalier la lumière projetée par la bougie de maman. Puis je la vis elle-même, je m’élançai. A la première seconde, elle me regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui était arrivé. Mais elle entendit mon père qui montait du cabinet de toilette où il était allé se déshabiller, et, pour éviter la scène qu’il me ferait, elle me dit d’une voix entrecoupée par la colère : “Sauve-toi, sauve-toi, qu’au moins ton père ne t’ait vu ainsi attendant comme un fou!” Mais je lui répétais : “Viens me dire bonsoir”, terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s’élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d’un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père me trouvât encore là si elle continuait à refuser, allait me dire : “Rentre dans ta chambre, je vais venir.” Il était trop tard, mon père était devant nous. Sans le vouloir, je murmurai ces mots que personne n’entendit : “Je suis perdu!” (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980

LA CHAMBRE DE TANTE LEONIE

cl. jn-1980

LES ODEURS

C’était de ces chambres de province qui nous enchantent des mille odeurs qu’y dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l’atmosphère y tient en suspens. L’air y était saturé de la fine fleur d’un silence si nourricier, si succulent que je ne m’y avançais qu’avec une sorte de gourmandise, surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d’arriver à Combray. Le soleil, d’hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les deux briques et qui badigeonnait toute la chambre d’une odeur de suie. Je faisais quelques pas du prie-Dieu aux fauteuils en velours frappé, toujours revêtus d’un appui-tête au crochet; et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l’air de la chambre était tout grumeleux et qu’avait déjà fait travailler et “lever” les fraîcheur humide et ensoleillée du matin, il les feuilletait, les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense “chausson” où, à peine goûtés les arômes plus croustillants, plus fins, plus réputés, mais plus secs aussi du placard, de la commode, du papier à ramages, je revenais toujours avec une convoitise inavouée m’engluer dans l’odeur médiane, poisseuse, fade, indigeste et fruitée du couvre-lit à fleurs. (Du Côté de chez Swann)

LES MEUBLES

D’un côté de son lit était une grande commode jaune en bois de citronnier et une table qui tenait à la fois de l’officine et du maître-autel, où, au-dessous d’une statuette de la Vierge et d’une bouteille de Vichy-Célestins, on trouvait des livres de messe et des ordonnances de médicaments, tout ce qu’il fallait pour suivre de son lit les offices et son régime, pour ne pas manquer l’heure ni de la pepsine, ni des vêpres. (Du Côté de chez Swann)

LA FENÊTRE & LE THÉÂTRE DE LA RUE

De l’autre côté, son lit longeait la fenêtre, elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir, pour se désennuyer, à la façon des princes persans, la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray, qu’elle commentait ensuite avec Françoise. […]

— Françoise, imaginez-vous que Mme Goupil est passée plus d’un quart d’heure en retard pour aller chercher sa soeur; pour peu qu’elle s’attarde sur son chemin, cela ne me surprendrait point qu’elle arrive après l’élévation.

— Hé! il n’y aurait rien d’étonnant, répondait Françoise.

— Françoise, vous seriez venue cinq minutes plus tôt, vous auriez vu passer Mme Imbert qui tenait des asperges deux fois grosses comme celles de la mère Callot; tâchez donc de savoir par sa bonne où elle les a eues. […]

— Il n’y aurait rien d’étonnant qu’elle viennent de chez M. le Curé, disait Françoise.

— Ah! je vous crois bien, ma pauvre Françoise, répondait ma tante en haussant les épaules, chez M. de Curé! Vous savez bien qu’il ne fait pousser que de méchantes petites asperges de rien. Je vous dis que celles-là étaient grosses comme le bras. […]

Ainsi Françoise et ma tante appréciaient-elles ensemble, au cours de cette séance matinale, les premiers événements du jour. Mais quelquefois ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante sentait qu’elle ne pourrait pas attendre le moment où Françoise monterait, et quatre coups de sonnette formidables retentissaient dans la maison.

— Croyez-vous pas que je viens de voir comme je vous vois Mme Goupil avec une fillette que je ne connais point ? Allez donc chercher deux sous de sel chez Camus. C’est bien rare si Théodore ne peut pas vous dire qui c’est.

— Mais ça sera la fille à M. Pupin, disait Françoise, qui préférait s’en tenir à une explication immédiate, ayant été déjà deux fois depuis le matin chez Camus.

— La fille à M. Pupin! Oh! je vous crois bien, ma pauvre Françoise! Avec cela que je ne l’aurais pas reconnue!

— Mais je ne veux pas dire la grande, madame Octave, je veux dire la gamine, celle qui est en pension à Jouy. Il me ressemble de l’avoir déjà vue ce matin.

— Ah! à moins de ça, disait ma tante. Il faudrait qu’elle soit venue pour les fêtes. C’est cela! Il n’y a pas besoin de chercher, elle sera venue pour les fêtes. Mais alors nous pourrions bien voir tout à l’heure Mme Sazerat venir sonner chez sa soeur pour le déjeuner. Ce sera ça! J’ai vu le petit de chez Galopin qui passait avec une tarte! Vous verrez que la tarte allait chez Mme Goupil.

— Je serais bien allée chez Camus…, disait Françoise en voyant que ma tante ne l’y enverrait plus.

— Mais non, ce n’est plus la peine, c’est sûrement Mlle Pupin. Ma pauvre Françoise, je regrette de vous avoir fait monter pour rien.

Mais ma tante savait bien que ce n’était pas pour rien qu’elle avait sonné Françoise, car, à Combray, une personne “qu’on ne connaissait point” était un être aussi peu croyable qu’un dieu de la mythologie. On connaissait tellement bien tout le monde, à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien “qu’elle ne connaissait point”, elle ne cessait d’y penser et de consacrer à ce fait incompréhensible ses talents d’induction et ses heures de liberté.

— Ce sera le chien de Mme Sazerat, disait Françoise, sans grande conviction, mais dans un but d’apaisement et pour que ma tante ne se “fende pas la tête”.

— Comme si je ne connaissais pas le chien de Mme Sazerat! répondait ma tante dont l’esprit critique n’admettait pas facilement un fait.

— Ah! ce sera le nouveau chien que M. Galopin a rapporté de Lisieux.

— Ah! à moins de ça.

— Il paraît que c’est une bête bien affable, ajoutait Françoise qui tenait le renseignement de Théodore, spirituelle comme une personne, toujours de bonne humeur, toujours aimable, toujours quelque chose de gracieux. C’est rare qu’une bête qui n’a que cet âge-là soit déjà si galante. Madame Octave, il va falloir que je vous quitte, je n’ai pas le temps de m’amuser, voilà bientôt dix heures, mon fourneau n’est seulement pas éclairé, et j’ai encore à plumer mes asperges.

— Comment, Françoise, encore des asperges! mais c’est une vraie maladie d’asperges que vous avez cette année; vous allez en fatiguer nos Parisiens!

— Mais non, madame Octave, ils aiment bien ça. Ils rentreront de l’église avec de l’appétit et vous verrez qu’ils ne les mangeront pas avec le dos de la cuillère. […]

L’année où nous mangeâmes tant d’asperges, la fille de cuisine habituellement chargée de les “plumer” était une pauvre créature maladive, dans un état de grossesse déjà assez avancé quand nous arrivâmes à Pâques, et on s’étonnait même que Françoise lui laissât faire tant de courses et de besogne. […] Bien des années plus tard, nous apprîmes que si cet été-là nous avions mangé presque tous les jours des asperges, c’était parce que leur odeur donnait à la pauvre fille de cuisine chargée de les éplucher des crises d’asthme d’une telle violence qu’elle fut obligée de finir par s’en aller. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980

LE TILLEUL

Françoise faisait infuser son thé; ou, si ma tante se sentait agitée, elle demandait à la place sa tisane, et c’était moi qui étais chargé de faire tomber du sac de pharmacie dans une assiette la quantité de tilleul qu’il fallait mettre ensuite dans l’eau bouillante. Le dessèchement des tiges les avait incurvées en un capricieux treillage dans les entrelacs duquel s’ouvraient les fleurs pâles, comme si un peintre les eût arrangées, les eût fait poser de la façon la plus ornementale.

Les feuilles, ayant perdu ou changé leur aspect, avaient l’air des choses les plus disparates, d’une aile transparente de mouche, de l’envers blanc d’une étiquette, d’un pétale de rose, mais qui eussent été empilées, concassées ou tressées comme dans la confection d’un nid. C’était bien des tiges de vrais tilleuls, comme ceux que je voyais avenue de la Gare, modifiées, justement parce que c’étaient non des doubles, mais elles-mêmes et qu’elles avaient vieilli. Mais surtout l’éclat rose, lunaire et doux qui faisait se détacher les fleurs dans la forêt fragile des tiges où elles étaient suspendues comme de petites roses d’or me montrait que ces pétales étaient bien ceux qui avant de fleurir le sac de pharmacie avaient embaumé les soirs de printemps. Cette flamme rose de cierge, c’était leur couleur encore, mais à demi éteinte et assoupie dans cette vie diminuée qu’était la leur maintenant et qui est comme le crépuscule des fleurs. Bientôt ma tante pouvait tremper dans l’infusion bouillante, dont elle savourait le goût de feuille porte ou de fleur fanée, une petite madeleine dont elle me tendait un morceau quand il était suffisamment amolli. (Du Côté de chez Swann)

LA MADELEINE

Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon coucher n’existait plus pour moi, quand, un jour d’hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines, qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée de thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. […] Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m’offrait, après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait rien rappelé avant que je n’y eusse goûté; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d’autres plus récents; peut-être parce que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé; les formes — et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot — s’étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. […] Mais dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque là); et avec la maison la ville, depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et maintenant toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l’église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. (Du Côté de chez Swann)

LA CHAMBRE DE MARCEL

cl. jn-1980

Après le déjeuner, surtout si la journée était un peu chaude, chacun montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l’unique étage si bas que, des fenêtres enjambées, on n’aurait eu qu’un saut d’enfant à faire pour se trouver dans la rue.

Ma chambre était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu’à en rendre l’usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. C’est de ces choses qui n’étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches qui dérobaient aux regards le lit placé comme au fond d’un sanctuaire; la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes-pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de taies d’oreiller en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que, le soir, pour pouvoir me coucher, j’allais poser avec précaution sur un fauteuil où ils consentaient à passer la nuit; à côté du lit, la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe (toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée, sur l’ordre de ma tante qui craignait de me la voir “répandre”), sortes d’instruments du culte — presque aussi saints que la précieuse liqueur de fleur d’oranger placée près d’eux dans une ampoule de verre — que je n’aurais pas cru plus permis de profaner ni même possible d’utiliser pour mon usage personnel que si ç’avaient été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller, dans la peur de les renverser par un faux mouvement; ces petites étoles ajourées au crochet qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de roses blanches qui ne devaient pas être sans épines puisque, chaque fois que j’avais fini de lire et que je voulais me lever, je m’apercevais que j’y étais resté accroché; cette cloche de verre, sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l’intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s’arrêtait, personne, excepté l’horloger, n’aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter; cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d’autel sur la commode ornée de deux vases, d’une image du Sauveur et d’un buis bénit, la faisait ressembler à la Sainte Table (dont un prie-Dieu, rangé là tous les jours quand on avait “fini la chambre”, achevait d’évoquer l’idée), mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d’un seul coup image du Sauveur, vases sacrés, buis bénit, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prie-Dieu; cette triple superposition enfin de petits rideaux d’étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriants dans leur blancheur d’aubépine souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçants dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la fenêtre dès que je voulais l’ouvrir ou la fermer, un second étant toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées par eux qu’elles l’eussent été par un buisson d’aubépines réelles ou par des nids d’hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s’installer là, de sorte que cette opération, en apparence si simple, d’ouvrir ou de fermer ma croisée, je n’en venais jamais à bout sans le secours de quelqu’un de la maison; toutes ces choses faisaient de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil —quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres — piquait sur les murs, après avoir rosé l’aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux; et où le bruit des cloches arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l’église, à laquelle d’ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu’elles étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre d’où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant de vêpres ou l’enfant de choeur qui nous portait du pain bénit. (Journées de lecture)

LA GRAVURE DU PRINCE EUGENE

[Eugène de Beauharnais (1781-1824), fils de Joséphine et d’Alexandre, accompagna son beau-père Bonaparte en Italie et en Egypte; il fut fait prince d’Empire et vice-roi d’Italie; il fit la retraite de Russie.]

Dans ma chambre [se trouvait] une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonné d’apercevoir une nuit, dans un grand fracas de locomotives et de grêle, toujours terrible et beau, à la porte d’un buffet de gare, où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd’hui mon grand-père de l’avoir autrefois reçu, comme prime, de la munificence d’un fabricant, avant de l’installer à jamais dans ma chambre. Mais alors je ne me souciais pas de son origine, qui me paraissait historique et mystérieuse, et je ne m’imaginais pas qu’il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre que je ne faisais que partager avec lui et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. (Journées de lecture)

FRANCOIS LE CHAMPI

“Voyons, puisque tu n’as pas sommeil, ni ta maman non plus, ne restons pas à nous énerver, faisons quelque chose, prenons un de tes livres.” Mais je n’en avais pas là. “Est-ce que tu aurais moins de plaisir si je sortais déjà les livres que ta grand’mère doit te donner pour ta fête? Pense bien : tu ne sera pas déçu de ne rien avoir après-demain?” J’étais au contraire enchanté et maman alla chercher un paquet de livres dont je ne pus deviner, à travers le papier qui les enveloppait, que la taille courte et large, mais qui, sous ce premier aspect, pourtant sommaire et voilé, éclipsaient déjà la boîte à couleurs de Jour de l’An et les vers à soie de l’an dernier. C’était la Mare au Diable, François le Champi, la Petite Fadette et les Maîtres Sonneurs. Ma grand’mère, ai-je su depuis, avait d’abord choisi les poésies de Musset, un volume de Rousseau et Indiana; car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries, elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l’esprit même d’un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large. Mais mon père l’ayant presque traitée de folle en apprenant les livres qu’elle voulait me donner, elle était retournée elle-même à Jouy-le-Vicomte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau; et elle s’était rabattue sur les quatre romans champêtres de George Sand. “Ma fille, disait-elle à maman, je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit.”

Maman s’assit à côté de mon lit; elle avait pris François le Champi, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n’avais jamais lu encore de vrais romans. J’avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champi quelque chose d’indéfinissable et de délicieux. L’action s’engagea; elle me parut d’autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent pendant des pages entières à tout autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s’ajoutait, quand c’était maman qui le lisait à haute voix, qu’elle passait toutes les scènes d’amour. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980

LECTURE EN ÉTÉ

Je m’étais étendu sur mon lit, un livre à la main, dans ma chambre qui protégeait en tremblant sa fraîcheur transparente et fragile contre le soleil de l’après-midi derrière ses volets presque clos où un reflet de jour avait pourtant trouvé moyen de faire passer ses ailes jaunes, et restait immobile entre le bois et le vitrage, dans un coin, comme un papillon posé. Il faisait à peine assez clair pour lire, et la sensation de la splendeur de la lumière ne m’était donnée que par les coups frappés dans la rue de la Cure par Camus (averti par Françoise que ma tante ne “reposait pas” et qu’on pouvait faire du bruit) contre des caisses poussiéreuses, mais qui, retentissant dans l’atmosphère sonore, spéciale aux temps chauds, semblaient faire voler au loin des astres écarlates; et aussi par les mouches qui exécutaient devant moi, dans leur petit concert, comme la musique de chambre de l’été.

Cette obscure fraîcheur de ma chambre était au plein soleil de la rue ce que l’ombre est au rayon, c’est-à-dire aussi lumineuse que lui et offrait à mon imagination le spectacle total de l’été dont mes sens, si j’avais été en promenade, n’auraient pu jouir que par morceaux; et ainsi elle s’accordait bien à mon repos qui (grâce aux aventures racontées par mes livres et qui venaient l’émouvoir) supportait, pareil au repos d’une main immobile au milieu d’une eau courante, le choc et l’animation d’un torrent d’activité.

Mais ma grand’mère, même si le temps trop chaud s’était gâté, si un orage ou seulement un grain était survenu, venait me supplier de sortir. Et ne voulant pas renoncer à ma lecture, j’allais du moins la continuer au jardin, sous le marronnier, dans une petite guérite en sparterie et en toile de fond de la quelle j’étais assis et me croyais caché aux yeux des personnes qui pourraient venir faire visite à mes parents. (Du Côté de chez Swann)

LA LANTERNE MAGIQUE

Quelquefois, le soir avant dîner, on jouait dans la chambre de Jean à la lanterne magique. On repoussait contre la porte le bureau encombré de livres, on fermait bien les rideaux et, ayant ôté de la vieille lampe de travail son abat-jour de carton vert, on appliquait à son verre un réflecteur : et déjà, la lumière, tout à l’heure paisiblement étalée sur la table, dans la chambre soudain obscurcie éclairait mystérieusement une place du mur. Et voici tout d’un coup sur ce simple mur tendu de papier à dessins gris, au-dessus du vieux canapé noir, comme si un vitrail surnaturel, non pas en verre bleu, rouge, violet, mais comme une apparition de vitrail en apparence de verre, en clarté rouge, bleue et violette, s’avançait en tremblant, en avançant et reculant, à la manière des fantômes et des reflets. Etait-ce à ces belles couleurs comme Jean en avait souvent admiré sur les piliers des églises, quand les vitraux y rabattaient un jour multicolore et précieux, que les personnages de Barbe-Bleue, de Geneviève de Brabant, du traître Golo, de la soeur Anne, de la plaine verte qui s’étendait devant sa tour devaient la poésie fantastique qu’ils gardèrent dans son imagination ? Ou est-ce parce qu’elle était portée par Barbe-Bleue que cette barbe d’azur, que cette robe de sang revêtirent le prestige qu’elles empruntaient à une telle légende ? Mais ce qui avait peut-être encore le charme le plus mystérieux pour Jean, c’était ce moment singulier où, étant toujours dans sa chambre entre son lavabo, son bureau et son lit, sur ce mur tendu de papier à dessins gris passaient tout à coup ces apparitions merveilleuses. C’était ce moment où, les rideaux, soigneusement fermés, la bonne lampe ayant tout d’un coup sa lumière retenue, gardée et envoyée obliquement sur le mur pour une destination inconnue, sa chambre n’était plus sa chambre comme sa lampe n’était plus sa lampe, quoique, sur ce mur où jusque là, dans la plus grande débauche de couleur passagère (c’était quand un morceau de bois se mettait à flamber la nuit) une grande lueur palpitait un moment, et où maintenant les reflets merveilleux des églises et les personnages des légendes passaient, Jean pût reconnaître, un peu au-dessous de la bande mystérieuse où se manifestaient les apparitions (après cela elles cessaient d’être visibles), l’éclaboussure qu’il avait envoyée au papier dans sa toilette du matin et quoique dans le réflecteur derrière lequel on glissait des petites planches de verre de couleurs si mystiques, ce qui envoyait de la lumière sur le mur, ce dont le verre vous avait brûlé les doigts quand vous y aviez adapté le réflecteur, ce fût la bonne lampe habituelle qui, tout à l’heure, bureau remis à sa place, chaises emportées, réflecteur ôté et abat-jour remis, allait, comme après le gai réveil d’un rêve évidemment plus fantastique, éclairer son livre d’une franche lumière douce et ronde, en laissant le mur dans un demi-jour où la place mystérieuse, la trappe invisible par où les fantômes étaient apparus était confondue dans le reste du mur, demi-jour naturel qui allait bien avec la pleine lumière sur la table, jour habituel auquel on sentait que les fantômes, apparitions et glissements de vitraux impalpables étaient absolument réfractaires et dans lequel ils ne se montreraient certainement pas. (Jean Santeuil)

cl. jn-1980

A Combray, tous les jours dès la fin de l’après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester, sans dormir, loin de ma mère et de ma grand’mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l’air trop malheureux, de me donner une lanterne magique dont, en attendant l’heure du dîner, on coiffait ma lampe; et, à l’instar des premiers architectes et maîtres verriers de l’âge gothique, elle substituait à l’opacité des murs d’impalpables irrisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Mais ma tristesse n’en était qu’accrue, parce que rien que le changement d’éclairage détruisait l’habitude que j’avais de ma chambre et grâce à quoi, sauf le supplice du coucher, elle m’était devenue supportable. Maintenant je ne la reconnaissais plus et j’y étais inquiet, comme dans une chambre d’hôtel ou de “chalet” où je fusse arrivé pour la première fois en descendant de chemin de fer.

[L’une des séries de plaques à projeter représentait l’histoire de Geneviève de Brabant. Il s’agit d’un conte populaire qui apparaît dans La Légende dorée. La fille du duc de Brabant a épousé Siegfried, le comte de Trèves. Comme elle a repoussé les avances du sénéchal Golo, celui-ci l’a accusée d’adultère. Son mari la condamne à mort, puis l’abandonne avec son enfant dans une forêt. Mais la vérité sera rétablie et le traître Golo châtié. Jacques Offenbach en a fait une opérette en 1859; puis on en a tiré un opéra en 1875.]

Au pas saccadé de son cheval, Golo, plein d’un affreux dessein, sortait de la petite forêt triangulaire qui veloutait d’un vert sombre la pente d’une colline, et s’avançait en tressautant vers le château de la pauvre Geneviève de Brabant. Ce château était coupé selon une ligne courbe qui n’était autre que la limite d’un des ovales de verre ménagés dans le châssis qu’on glissait entre les coulisses de la lanterne. Ce n’était qu’un pan de château, et il avait devant lui une lande où rêvait Geneviève, qui portait une ceinture bleue. Le château et la lande étaient jaunes, et je n’avais pas attendu de les voir pour connaître leur couleur, car, avant les verres du châssis, la sonorité mordorée du nom de Brabant me l’avait montrée avec évidence. Golo s’arrêtait un instant pour écouter avec tristesse le boniment lu à haute voix par ma grand’tante, et qu’il avait l’air de comprendre parfaitement, conformant son attitude, avec une docilité qui n’excluait pas une certaine majesté, aux indications du texte; puis il s'éloignait du même pas saccadé. Et rien ne pouvait arrêter sa lente chevauchée. Si on bougeait la lanterne, je distinguais le cheval de Golo qui continuait à s’avancer sur les rideaux de la fenêtre, se bombant de leurs plis, descendant dans leurs fentes. Le corps de Golo lui-même, d’une essence aussi surnaturelle que celui de sa monture, s’arrangeait de tout obstacle matériel, de tout objet gênant qu’il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant intérieur, fût-ce le bouton de la porte sur lequel s’adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle toujours aussi noble et aussi mélancolique, mais qui ne laissait paraître aucun trouble de cette transvertébration.

Certes je leur trouvais du charme à ces brillantes projections qui semblait émaner d’un passé mérovingien et promenaient autour de moi des reflets d’histoire si anciens. Mais je ne peux dire quel malaise me causait pourtant cette intrusion du mystère et de la beauté dans une chambre que j’avais fini par remplir de mon moi au point de ne pas faire plus attention à elle qu’à lui-même. L’influence anesthésiante de l’habitude ayant cessé, je me mettais à penser, à sentir, choses si tristes. Ce bouton de la porte de ma chambre, qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde en ceci qu’il semblait ouvrir tout seul, sans que j’eusse besoin de le tourner, tant le maniement m’en était devenu inconscient, le voilà qui servait maintenant de corps astral à Golo. Et dès qu’on sonnait le dîner, j’avais hâte de courir à la salle à manger où la grosse lampe de la suspension, ignorante de Golo et de Barbe-Bleue, et qui connaissait mes parents et le boeuf à la casserole, donnait sa lumière de tous les soirs, et de tomber dans les bras de maman que les malheurs de Geneviève de Brabant me rendaient plus chère, tandis que les crimes de Golo me faisaient examiner ma propre conscience avec plus de scrupules. (Du Côté de chez Swann)

LE CABINET SENTANT L'IRIS

Il était quelquefois obligé de quitter sa chambre sentant qu’on allait y monter, et allait dans le cabinet de son oncle en haut, où le mur était tapissé de cartes représentant le théâtre de la guerre de 1870 et d’une carte détaillée du département. Ce cabinet était à un étage au-dessus. De là il entendait les gens monter l’escalier jusqu’au premier étage, appeler, frapper successivement à toutes les portes, ouvrir, dire tout haut : “Il n’y est pas.” D’en bas la bonne disait : “Je l’ai pourtant vu rentrer.” Dans l’amusement et la sécurité de sa cachette, Jean lui eût pourtant volontiers tordu le cou. En entendant son oncle dire à Pierre, le petit cousin de Jean: “Cherche-le bien, dis-lui qu’il faut qu’il descende”, il craignait de ne plus pouvoir résister. Quand la visite était descendue, Pierre ouvrait la porte des cabinets qui donnaient, par leur fenêtre toujours ouverte, sur une autre partie énorme et embaumée du marronnier rose, dont l’odeur se mêlait à l’odeur plus faible des chapelets de grains d’iris accrochés au mur et dont Jean avait appris dernièrement qu’ils provenaient des beaux iris violets du canal aux cygnes, non loin de l’endroit où il pêchait les carpes, dans le parc. (Jean Santeuil)

Je montais tout en haut de la maison, à côté de la salle d’études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l’iris, et que parfumait aussi un cassis sauvage poussé au dehors entre les pierres de la muraille et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entr’ouverte. Destinée à un usage plus spécial et plus vulgaire, cette pièce, d’où l’on voyait pendant le jour jusqu’au donjon de Roussainville-le-Pin, servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu’elle était la seule qu’il me fût permis de fermer à clef, à toutes celles de mes occupations qui réclamaient une inviolable solitude : la lecture, la rêverie, les larmes et la volupté. (Du Côté de chez Swann)

A douze ans, quand j’allais m’enfermer pour la première fois dans le cabinet qui était en haut de notre maison, à Combray, où les colliers de graines d’iris étaient suspendues, ce que je venais chercher, c’était un plaisir inconnu, original, qui n’était pas la substitution d’un autre. C’était pour un cabinet une très grande pièce. Elle fermait parfaitement à clef, mais la fenêtre en était toujours ouverte, laissant passage à un jeune lilas qui avait poussé sur le mur extérieur et avait passé par l’entrebaillement sa tête odorante. (Contre Sainte-Beuve, Sommeils)

À COMBRAY : L'ÉGLISE SAINT-JACQUES

Construite à la fin du XIe siècle (on voit encore le porche nord, en grison ou roussard), elle a été refaite entre 1449 et 1497 par Florent d’Illiers, un compagnon de Jeanne d’Arc qui fut au Siège d’Orléans. Le clocher est du XVIème siècle; l’intérieur a été habillé de boiseries au XVIIIème siècle et “modernisé” au XIXème. Proust a pu voir le vitrail du fond, qui est postérieur à 1860; il représente Jésus entre saint Jacques et saint Hilaire, Miles d’Illiers, évêque de Chartres et son frère Florent d’Illiers.

C’est une église consacrée à saint Jacques. Dans le roman, Proust lui donne le nom d’une ancienne église d’Illiers, Saint-Hilaire; et enrichit considérablement l’édifice de tapisseries, de vitraux, de multiples pierres tombales, d’une crypte mérovingienne, de la tombe de la petite fille de Sigebert, d’une croix d’or offerte par Dagobert…

Il écrivit à ce propos dans une dédicace à Jacques de Lacretelle : “Il n’y a pas de clefs pour les personnages de ce livre, ou bien il y en a huit ou dix pour un seul; de même, pour l’église de Combray, ma mémoire m’a prêté comme “modèles” beaucoup d’églises. Je ne saurais plus vous dire lesquelles. Je ne me rappelle même plus si le pavage vient de Saint-Pierre-sur-Dives ou de Lisieux. Certains vitraux sont certainement d’Evreux, les autres de la Sainte-Chapelle et de Pont-Audemer.”

LE CLOCHER

cl. wiki-oxxo-w

On reconnaissait le clocher de Saint-Hilaire de bien loin, inscrivant sa figure inoubliable à l’horizon où Combray n’apparaissait pas encore; quand du train qui, la semaine de Pâques, nous amenait de Paris, mon père l’apercevait qui filait tour à tour sur tous les sillons du ciel, faisant courir en tous sens son petit coq de fer, il nous disait : “Allons, prenez les couvertures, on est arrivé.” Et dans une des plus grandes promenades que nous faisions de Combray, il y avait un endroit où la route resserrée débouchait tout à coup sur un immense plateau fermé à l’horizon par des forêts déchiquetées que dépassait seule la fine pointe du clocher de Saint-Hilaire, mais si mince, si rose, qu’elle semblait seulement rayée sur le ciel par un ongle qui aurait voulu donner à ce paysage, à ce tableau rien que de nature, cette petite marque d’art, cette unique indication humaine. Quand on se rapprochait et qu’on pouvait apercevoir le reste de la tour carrée et à demi détruite qui, moins haute, subsistait à côté de lui, on était frappé surtout du ton rougeâtre et sombre des pierres; et, par un matin brumeux d’automne, on aurait dit, s’élevant au-dessus du violet orageux des vignobles, une ruine de pourpre presque de la couleur de la vigne vierge.

Souvent sur la place, quand nous rentrions, ma grand’mère me faisait arrêter pour le regarder. Des fenêtres de sa tour, placées deux par deux les unes au-dessus des autres, avec cette juste et originale proportion dans les distances qui ne donne pas de la beauté et de la dignité qu’aux visages humains, il lâchait, laissait tomber à intervalles réguliers des volées de corbeaux. Ma grand’mère trouvait au clocher de Combray ce qui pour elle avait le plus de prix au monde, l’air naturel et l’air distingué. Et en le regardant, en suivant des yeux la douce tension, l’inclinaison fervente de ses pentes de pierre qui se rapprochaient en s’élevant comme des mains jointes qui prient, elle s’unissait si bien à l’effusion de la flèche que son regard semblait s’élancer avec elle; et en même temps elle souriait amicalement aux vieilles pierres usées dont le couchant n’éclairait plus que le faîte.

C’était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leur figure, leur couronnement, leur consécration. Qu’on le vît à cinq heures, quand on allait chercher les lettres à la poste, à quelques maisons de soi, à gauche, surélevant brusquement d’une cime isolée la ligne de faîte des toits; que, si au contraire on voulait entrer demander des nouvelles de Mme Sazerat, on suivît des yeux cette ligne redevenue basse après la descente de son autre versant en sachant qu’il faudrait tourner à la deuxième rue après le clocher; soit qu’encore, poussant plus loin, si on allait à la gare, on le vît obliquement, montrant de profil des arêtes et des surfaces nouvelles comme un solide surpris à un moment inconnu de sa révolution; ou que, des bords de la Vivonne, l’abside, musculeusement ramassée et remontée par la perspective, semblât jaillir de l’effort que le clocher faisait pour lancer sa flèche au coeur du ciel; c’était toujours à lui qu’il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d’un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains sans que je le confondisse pour cela avec elle. (Du Côté de chez Swann)

L’EXTÉRIEUR DE L’ÉGLISE, côté nord

cl. jn-1980

L’abside de l’église de Combray, peut-on vraiment en parler ? Elle était si grossière, si dénuée de beauté artistique et même d’élan religieux. Du dehors, comme le croisement des rues sur lequel elle donnait était en contrebas, sa grossière muraille s’exhaussait d’un soubassement en moellons nullement polis, hérissés de cailloux, et qui n’avait rien de particulièrement ecclésiastique, les verrières semblaient percées à une hauteur excessive, et le tout avait plus l’air d’un mur de prison que d’église.

Et certes, plus tard, quand je me rappelais toutes les glorieuses absides que j’ai vues, il ne me serait jamais venu à la pensée de rapprocher d’elles l’abside de Combray. Seulement, un jour, au détour d’une petite rue provinciale, j’aperçus, en face du croisement de trois ruelles, une muraille fruste et surélevée, avec des verrières percées en haut et offrant le même aspect asymétrique que l’abside de Combray. Alors je ne me suis pas demandé comme à Chartres ou à Reims avec quelle puissance y était exprimé le sentiment religieux, mais je me suis involontairement écrié : “L’Eglise !”

L’église ! Familière; mitoyenne, rue Saint-Hilaire, où était sa porte nord, de ses deux voisines, la pharmacie de M. Rapin et la maison de Mme Loiseau, qu’elle touchait sans aucune séparation; simple citoyenne de Combray qui aurait peu avoir son numéro dans la rue si les rues de Combray avaient eu des numéros, et où il semble que le facteur aurait dû s’arrêter le matin quand il faisait sa distribution, avant d’entrer chez Mme Loiseau et en sortant de chez M. Rapin; il y avait pourtant entre elle et tout ce qui n’était pas elle une démarcation que mon esprit n’a jamais pu arriver à franchir. Mme Loiseau avait beau avoir à sa fenêtre des fuchsias, qui prenaient la mauvaise habitude de laisser leur branches courir toujours partout tête baissée, et dont les fleurs n’avaient rien de plus pressé, quand elles étaient assez grandes, que d’aller rafraîchir leurs joues violettes et congestionnées contre la sombre façade de l’église, les fuchsias ne devenaient pas sacrés pour cela pour moi; entre les fleurs et la pierre noircie sur laquelle elles s’appuyaient, si mes yeux ne percevaient pas d’intervalle, mon esprit réservait un abîme. (Du Côté de chez Swan)

Pendant que ma tante devisait ainsi avec Françoise, j’accompagnais mes parents à la messe. Que je l’aimais, que je ma revois bien, notre Eglise! Son vieux porche par lequel nous entrions, noir, grêlé comme une écumoire, était dévié et profondément creusé aux angles (de même que le bénitier où il nous conduisait) comme si le doux effleurement des mantes des paysannes entrant à l’église et de leurs doigts timides prenant de l’eau bénite, pouvait, répété pendant des siècles, acquérir une force destructive, infléchir la pierre et l’entailler de sillons comme en trace la roue des carrioles dans la borne contre laquelle elle bute tous les jours. (Du Côté de chez Swann)

cl. jn-1980

L’INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE

cl. jn-1980

Ses pierres tombales, sous lesquelles la noble poussière des abbés de Combray, enterrés là, faisait au choeur comme un pavage spirituel, n’étaient plus elles-mêmes de la matière inerte et dure, car le temps les avaient rendues douces et fait couler comme du miel hors des limites de leur propre équarrissure.

Je m’avançais dans l’église, quand nous gagnions nos chaises, comme dans une vallée visitée des fées, où le paysan s’émerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la trace palpable de leur passage surnaturel; tout cela faisait d’elle pour moi quelque chose d’entièrement différent du reste de la ville : un édifice occupant, si l’on peut dire, un espace à quatre dimensions — la quatrième étant celle du Temps —, déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d’où il sortait victorieux.