GEORGES LOUIS LECLERC DE BUFFON

SEIGNEUR DE MONTBARD

"Buffon est le personnage le plus momifié de l'histoire de la science et de la littérature française; honoré, presque sacré, mais hermétiquement enfermé dans sa gloire, il tient pour nous, tout entier, dans son nom." (Pierre Gascar)

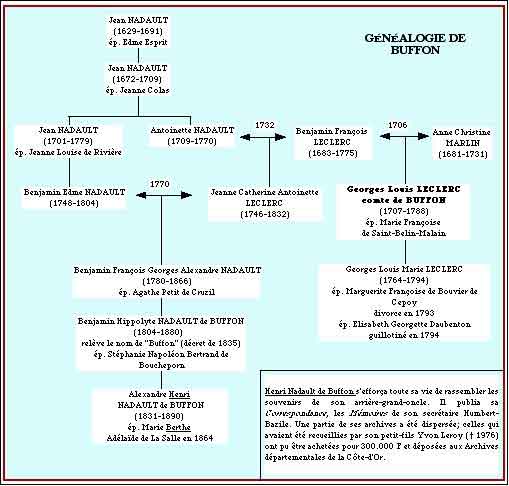

Pour connaître Buffon, nous disposons de plusieurs sources : des témoignages de ceux qui l'ont connu comme Hérault de Séchelles auteur d'un Voyage à Montbard (1785) et le chevalier Aude, auteur d'une Vie de Buffon (1788); à quoi s'ajoute la publication, au XIXe siècle, par son arrière-petit neveu Nadault de Buffon, de sa Correspondance et des Mémoires de son ami d'enfance et secrétaire Humbert-Bazile. Les actes du colloque "Buffon 88" (Vrin, 1992) sont également une précieuse source de documentation.

GEORGES-LOUIS LECLERC DEVIENT SEIGNEUR DE BUFFON ET DE MONTBARD

Benjamin François Leclerc, président du grenier à sel de Montbard, ayant épousé en 1706 une fille richement dotée, Anne Christine Marlin, put acheter une charge de conseiller au Parlement de Bourgogne ainsi que de la terre et des forêts sur la commune de Buffon.

Quand, devenu veuf en 1731, il voulut se remarier, l'année suivante, avec Antoinette Nadault, son fils Georges Louis le menaça d'un procès; il obtint alors la libre disposition de la fortune de sa mère, ce qui lui permit de racheter la terre de Buffon (vendue par son père quelques mois plus tôt) et de devenir propriétaire de la maison familiale de Montbard. Avec 78.000 livres de rente, il put acheter des maisons voisines pour agrandir et embellir son Hôtel qui se trouvait entre la Brenne et la butte portant l'église Saint-Urse et les ruines de l'ancien château ducal.

Bien qu'il n'en fût que "seigneur engagiste" (le roi en restant propriétaire), Georges-Louis Leclerc annexa la butte du château et décida d'y aménager des jardins en terrasses.

Pour cela, il fit abattre le donjon et niveler les ruines, comblant avec les gravats salles basses et souterrains. Puis il fit venir 80.000 tombereaux de terre: pendant six ans, des femmes montèrent de la terre végétale à la hotte pour remblayer la cour de l'ancien château sur environ 12 mètres d'épaisseur. Cela permit de composer un parc de 500 arbres, ordonné autour d'une allée de 200 mètres bordée de platanes et d'épicéas.

Il laissa subsister seulement une partie du mur d'enceinte, la tour de l'Aubespin (avec ses trois étages de salles voûtées) et la tour Saint-Louis (qu'il diminua d'un étage pour conserver surtout une grande salle voûtée d'ogives). A l'autre extrémité du parc, il se fit construire, au-dessus du rempart, un petit "cabinet rustique", bien exposé, dans lequel il pouvait travailler à l'aise.

Dans le parc, Buffon créa un zoo et une oisellerie qui accueillaient les animaux sur lesquels il voulait faire ses observations avant d'écrire les chapitres de sa grande Histoire Naturelle générale et particulière. Selon Hugo (au début de L'Homme qui rit), il avait même à son service un certain Touzel qui savait imiter les cris et les chants des animaux.

On peut voir encore, déplacée au pied de la tour de l'Aubespin, la colonne que son fils fit élever à la gloire de son père en 1785. Au milieu du parc, une statue récente représente son collaborateur Daubenton en compagnie de mérinos (dont il favorisa l'acclimation) et tenant à la main un crâne de singe (allusion aux 183 espèces de mammifères qu'il étudia et parfois disséqua).

LA JEUNESSE DU LIBERTIN ET LES DÉBUTS DE L'HOMME DE SCIENCE

A l'âge de dix ans, Georges-Louis Leclerc partit à Dijon avec son père. Il étudia dans le collège de Jésuites des Godrans. A seize ans, il entra à l'Université de Bourgogne pour préparer sa licence en droit et sa thèse. Puis, renonçant à la magistrature, il s'orienta vers la recherche scientifique et partit, en 1679, à la faculté d'Angers suivre les cours de médecine et de botanique.

Mais il dut quitter précipitamment cette ville après avoir tué en duel un militaire et il retourna à Dijon. Là il fit la connaissance d'un jeune lord anglais riche et débauché et de son précepteur allemand Hickman. De novembre 1730 à janvier 1732, ils firent tout trois un voyage dans l'ouest, dans le midi, puis jusqu'à Rome.

Après le décès de sa mère, Georges-Louis Leclerc partagea son temps entre Montbard et Paris où il fréquentait les cafés, les salons littéraires et les soirées mondaines, nouant de solides relations dans le monde de la science et de la politique.

De 1732 à 1739, il multiplia les travaux dans le domaine des mathématiques, de la physique, de la botanique, de l'agronomie. La publication d'un mémoire sur le jeu dit "du franc-carreau" lui valut d'être élu adjoint-mécanicien à l'Académie royale des Sciences. Il traduisit alors un ouvrage anglais sur La Statique des végétaux, ainsi qu'un ouvrage de Newton, allant, pour cela, visiter Mme de Châtelet dans son château de Cirey, qu'il trouva "d'une saloperie à dégoûter". Ses travaux sur la sylviculture lui permirent d'être admis comme membre associé à la section Botanique de l'Académie des Sciences. Lorsque se posa le problème de la succession de l'Intendant du Jardin du Roi (l'actuel Jardin des Plantes), le poste aurait dû revenir à Duhamel du Monceau de Pithiviers; mais Georges-Louis Leclerc intrigua, et c'est lui qui fut nommé en Conseil du roi le 1er août 1739.

C'est sous l'image d'un "seigneur de village" que Voltaire voyait Buffon : "Le vrai philosophe sait, comme le sage de Montbard, rendre la terre plus fertile et ses habitants plus heureux. Le vrai philosophe défriche les champs incultes, augmente le nombre des charrues, et par conséquent des habitants; occupe le pauvre et l'enrichit; encourage les mariages, établit l'orphelin, ne murmure point contre les impôts nécessaires et met le cultivateur en état de les payer avec allégresse. Il n'attend rien des hommes, et leur fait tout le bien dont il est capable. Il a l'hypocrite en horreur, mais il plaint le superstitieux. Enfin il sait être ami." (lettre à Damilaville du 1er mars 1765).

De fait, Buffon eut de nombreuses attitudes de "seigneur de village" :

— il fréquentait régulièrement ses fermiers, bûcherons, forestiers, recueillant leurs observations sur les plantes et les animaux pour en nourrir son oeuvre;

— il donna des fêtes auxquelles la population était associée, mettant des futailles en perce sur la place du village (soit pour le passage du prince de Condé, soit pour célébrer la guérison de Louis XV en 1744, soit en l'honneur de sa belle-fille);

— à Pâques, il faisait la charité, lors de la cérémonie du "verre de lait", distribué aux pauvres du pays par Mme de Buffon;

— il obtint de l'évêque de Langres l'autorisation de se faire construire, accolée à l'église Saint-Urse, une petite chapelle et un caveau familial;

— il choisit deux pauvres du village comme parrain et marraine pour son fils Georges Louis-Marie; puis il lui fit épouser une riche héritière, la fille unique du marquis de Bouvier de Cepoy, Marguerite-Françoise, qu'il ne renia que lorqu'elle eut, par son infidélité, porté atteinte au nom de Buffon.

Mais "qui terre a, guerre a" : Buffon, propriétaire avide, eut de nombreux démêlés, litiges et procès avec les gens du voisinage, avec les moines de l'abbaye de Fontenay, avec la municipalité de Montbard, avec les forestiers qui se servaient de l'Armançon pour faire flotter leurs bois, etc. Après sa mort, les habitants affirmèrent qu'il avait été "un mauvais voisin et un méchant seigneur".

"Ce côté féodal — aujourd'hui nous dirions mandarinal — de Buffon apparaît clairement quand on pense aux nombreux démêlés que le grand homme eut avec la population de Montbard, qui ne le vénérait nullement, et qui devait, sous la Révolution, malmener sa dépouille" (Edgar Faure).

Il est vrai que l'esprit révolutionnaire souffla sur Montbard :

— le tombeau des Buffon fut profané en 1793; on voulut surtout récupérer le plomb du cercueil;

— la jeune Mme de Buffon divorça et fit un moment figure d'Egérie de la Révolution comme maîtresse de Philippe-Egalité;

— le fils, Georges-Louis-Marie, fut guillotiné en 1794 (le fait qu'il ait crié à la foule, au moment d'être poussé sous le couperet, "Citoyens, je m'appelle Buffon" ne fit peut-être que le desservir).

— le fidèle Daubenton, parce qu'il s'intéressait à l'élevage des moutons et parce qu'il avait écrit une Instruction aux bergers (1782), fut épargné et put ouvrir à Monbard la bergerie modèle dont il rêvait depuis longtemps.

Un des familiers de Buffon a trouvé la bonne formule pour le définir : "Il fut un vigoureux courtisan des femmes".

— A Dijon, dans sa jeunesse, il recherchait les filles d'atelier ou de boutique. Comme l'écrivit joliment son secrétaire : "Il cherchait des jouissances dans une classe de femmes qui ne lui prenaient de temps que les deux minutes où les anges, dit-on, se couvrent de leurs ailes pour n'être pas jaloux de nos plaisirs".

— A 45 ans, il alla dans le couvent dont sa soeur était la Supérieure pour se choisir une femme; il hésita entre deux soeurs et choisit finalement Marie-Françoise de Saint-Belin, qui ne lui apportait qu'une dot modeste (6000 livres), mais à laquelle il ne demanda que deux choses : mettre au monde un fils et admirer son mari.

— A Montbard, selon le chevalier Aude, il achetait régulièrement les faveurs du personnel féminin du château: "Il offrait à ces filles un tempérament au lieu d'un coeur, et des écus au lieu de soins".

— Au printemps 1766, alors qu'il regardait à la lorgnette les femmes qui transportaient des hottes de terre pour constituer son parc, il remarqua une jeune fille de dix-huit ans trop lourdement chargée; il intervint et demanda à la rencontrer le lendemain. C'était la fille d'un tisserand, Marie Madeleine Blesseau. Il la prit à son service. Après la mort de sa femme, comme elle savait lire et écrire, il lui confia l'intendance du domaine. Toute dévouée, détestée des autres domestiques, elle le soigna et veilla sur lui jusqu'à sa mort.

— A la tête de son domaine, Buffon plaça sa soeur du second lit, Jeanne Catherine Antoinette Nadault, qui vivait séparée de son mari; avec Madame Daubenton, elle excellait à recevoir les princes, hommes de lettres ou savants qui venaient rencontrer Buffon à Montbard.

— Buffon éprouva de l'attirance pour une Marie-Thérèse de quinze ans, la fille de son ami de collège Richard de Ruffey, celle qui devait devenir marquise de Monnier et maîtresse de Mirabeau, qui lui donna le nom de "Sophie".

— Selon Hérault de Séchelles, "après son travail, il faisait venir une petite fille, car il les a toujours beaucoup aimées; il ne voyait que des petites filles, ne voulant pas avoir de femmes qui lui dépensassent son temps; il a presque toujours réduit l'amour au physique seul". Un mémorialiste du temps explique avec ironie le goût de Buffon pour les jeunes filles par le fait qu'il pensait, avec plusieurs médecins, "que la chaleur naturelle d'une jeune personne bien saine pouvait prolonger les jours de l'homme âgé en entretenant l'équilibre de ses humeurs".

— En 1774 (il avait 67 ans), il fit connaissance de Suzanne Necker (elle en avait 35). Il écrivit des lettres passionnées à l'ange de ses lumières; il fit des vers pour elle ("Angelica facie et formoso corpore Necker / Mentis et ingenii virtutes exhibet omnes"). Elle avait pour lui une admiration exaltée et écrivit à son propos : "Je crois l'avoir aimé toute ma vie".

— Il eut aussi des "moments de délire et d'amour" pour Stéphanie Félicité du Crest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis, "gouverneur" des enfants du futur duc d'Orléans.

— Le comte d'Allonville prétendit même qu'il fut "amoureux fou" de sa belle-fille, Marguerite-Françoise (qu'il essayait de retenir le plus possible à Montbard pendant les absences de son fils, capitaine dans un régiment). En tout cas, Buffon devint enragé lorsqu'il apprit que sa "petite Bourguignonne" était la maîtresse de Philippe d'Orléans (qui l'appelait "Fanny").

— Son fils, Georges Louis Marie, qu'il appelait "Buffonet", fut chargé par son père de missions auprès de Frédéric II et de Catherine II. Il épousa Marguerite Françoise de Bouvier de Cepoy, qui le trompa avec le duc d'Orléans, mais qui usa de son influence pour le faire nommer capitaine au régiment de Chartres. Il flatta la vanité de son père en lui faisant élever une colonne au pied du château avec l'inscription Excelsae turri humilis columna. Parenti suo filius Buffon, 1785; Buffon lui aurait dit: "Mon fils, cela te fera honneur".

— Le Père Ignace Bougault était "le capucin de Buffon" : "Petit, gras, sale, il possédait une grosse tête, les épaules hautes, un corps apoplextique, des lèvres épaisses et tout un extérieur hypocrite et rusé, son langage humble et empressé". Il vivait avec un perroquet, Coco, un chat, Raton, et une levrette, Bricotte. Comme il avait commencé comme Frère quêteur, Buffon le chargea de la perception des revenus de ses propriétés et des comptes. Il est vrai qu'il avait eu l'occasion d'apprécier la malice du capucin le jour où il lui avait permis de prendre dans ses bois, pour refaire la charpente de son couvent, "autant d'arbres qu'il pourrait en être enlevé pendant un jour" : le Père Ignace mobilisa tous ses paroissiens, toutes leurs voitures, et put ainsi prendre bien plus de bois que nécessaire.

— Buffon prit comme secrétaire l'ancien compagnon de jeux et d'étude de son fils, Nicolas Humbert-Bazile ; celui-ci remplit cette fonction jusqu'à son mariage en 1784. Il écrivit des Mémoires qui, publiés en 1863, nous renseignent sur l'intimité de son maître.

— Son fidèle valet de chambre s'appelait Joseph Laborey. A son propos, on racontait cette anecdote : dans sa jeunesse, Buffon lui avait promis un écu chaque fois qu'il le ferait lever avant six heures; comme son maître, chaque fois, l'accueillait avec une bordée d'injures et se rendormait, un jour Joseph lui jeta une cuvette d'eau sur le corps et s'enfuit; Buffon le rappela pour lui donner trois francs. Il aimait à répéter ensuite : "Je dois au pauvre Joseph trois ou quatre volumes de mes oeuvres".

— Lorsque Joseph eut atteint la soixantaine, c'est Pierre Brocard, fils de vigneron, frotteur et terrassier au château, qui recevait une gratification chaque fois qu'il arrivait à tirer Buffon de son lit.

Pendant près de cinquante ans, Buffon administra le Jardin du Roi (fondé en 1625), soit à Paris (où il passait quatre mois chaque année), soit depuis Montbard (par l'intermédiaire d'une correspondance régulière avec ses collaborateurs).

Dès sa nomination, il s'employa à remettre en ordre le vétuste cabinet d'histoire naturelle et améliora l'accès des principaux bâtiments. Avec le docteur Louis Daubenton, il réorganisa les collections et en entreprit de nouvelles. Des souverains étrangers (Catherine II, Frédéric II), des agents royaux en poste aux colonies, les Jésuites de Chine, etc. envoyaient à Paris des graines, des plantes, des minéraux, des animaux naturalisés. Pour ces collaborateurs, Buffon fit créer le "Brevet de correspondant du Jardin du Roi", titre honorifique très recherché.

Pour aménager le Jardin, il fit venir des gens de Montbard, les Daubenton, les frères Lucas. André Thouin (jardinier en chef) et Verniquet (architecte) s'occupaient des travaux, de la gestion et des comptes. Comme à Montbard, il créa des terrasses, traça des allées, planta des tilleuls.

Son idée fixe était de faire aller le parc jusqu'à la Seine (dont le séparaient des propriétés appartenant à l'abbaye de Saint-Victor et à la Ville de Paris); pour cela il se lança dans des opérations d'expropriation très compliquées, dans lesquelles il engagea une partie de sa fortune personnelle et qui lui firent bien des ennemis.

A la fin de sa vie, son Jardin était à la mode. Buffon s'y promenait noblement, sous ses tilleuls et ses marronniers, vêtu d'une pelisse de zibeline que lui avait offerte Catherine II, entouré de femmes élégantes et de jeunes gens empressés.

Il aurait souhaité que son fils héritât de sa charge d'Intendant; mais il était trop jeune pour cela. Pour le consoler, on lui accorda une pension supplémentaire, les "entrées" dans la chambre du roi, sa statue par Pajou dans le parc et on érigea sa terre de Buffon en comté.

Rétif de la Bretonne découvre que, la nuit, le jardin du roi devient un "lieu de libertinage":

"J'allai chercher une promenade tranquille. Je pris par la rue Saint-Victor et j'arrivai au Jardin des plantes. Il faisait encore jour. Mais le soleil était couché; la soirée était belle. Je regardai le labyrinthe. Il me prit une envie démesurée d'aller respirer l'air pur au-dessus de cette éminence. Mais les portes en étaient fermées. Un homme du quartier me dit que les sous-préposés se réservaient cette partie du jardin pour leurs parties fines. Je frémis d'indignation. Je cherchai tant que je trouvai une petite porte au-dessus des forges, par laquelle j'entrai. Je n'eus pas fait trente pas que j'entendis parler et rire dans un bosquet. Je m'avançai doucement et je vis sur le gazon quatre beaux couples d'amants. Sur la descente orientale, j'aperçus quelques autres couples, mais séparés. Je ne décrirai pas leurs amusements; ils avaient raison de tenir les portes fermées! J'allai de là sur le monticule vis-à-vis, observant de marcher toujours à couvert. Je vis d'autres sociétés. Enfin je fus aperçu par deux garçons de jardin. Ils vinrent à moi, furieux. — Vous n'êtes pas de la compagnie! — Non. — Vous êtes… — Vous êtes des insolents; cet endroit doit être ouvert; il ne renferme aucune plante rare et le Jardin du Roi ne doit pas être l'asile du libertinage. Je ne sortis pas. Je me promenai ouvertement partout et je suivis la dernière compagnie. Je vis, par la mollesse des sous-préposés à mon égard, qu'ils n'étaient pas autorisés… J'allai chez la Marquise; je lui racontai ce que je venais de voir, et elle en écrivit à l'intendant du Jardin. L'abus dura quelque temps encore; enfin, il a cessé, par les ordres de Buffon." (112ème Nuit de Paris)

On peut voir aujourd'hui au Jardin des Plantes à Paris :

— La maison de Buffon, qu'il acheta en 1772 et où il est mort en 1788 (à l'angle sud-ouest).

— La gloriette de Buffon (1786), constituée d'une armature de fer fabriquée dans les forges de Montbard (au sommet du labyrinthe); mais on n'a pas rétabli le "gong solaire" : les jours de soleil, à midi, un poids tombait, les rayons solaires, passant à travers une loupe, ayant brûlé le fil de crin auquel il était suspendu.

— L'hôtel de Magny, du milieu du XVIIe siècle, acheté par Buffon en 1787 et où logea Daubenton.

— La tombe de Daubenton, sous une colonne, près du sommet du laryrinthe.

— La statue de Buffon par Jean Carlus, 1908 (devant le bassin aux nymphéas).

A MONTBARD

|

|

|

|

DANS LE PARC "BUFFON"

|

|

|

|

| Musée "Buffon" | L'intérieur du musée |

|

|

| Statue de Daubenton |

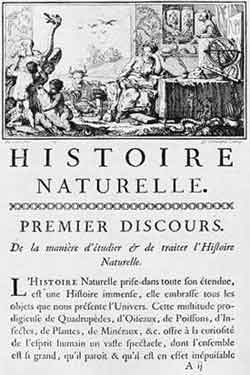

Buffon définit ainsi ce que fut son ambition en entreprenant sa vaste Histoire naturelle générale et particulière : "Combiner les observations, généraliser les faits, les lier ensemble par la force des analogies et tâcher d'arriver à ce haut degré de connaissance où nous pouvons juger que les effets particuliers dépendent d'effets plus généraux, où nous pouvons comparer la nature avec elle-même dans ses grandes opérations".

Paul-Louis Courier écrivit : "Son ambition fut sans bornes. Il voulut connaître tout ce que la terre enveloppe dans son sein, scruter les abîmes de la mer, et porter sa vue où jamais ne va la lumière. Il voulut décrire tout ce que la surface du globe offre dans l'année aux regards du soleil, et, son oeil perçant les espaces du ciel, participer aux conseils de l'intelligence suprême. Mais que dis-je ? Il ne se fût pas contenté de dévoiler aux hommes les secrets de la terre, les beautés de la nature, l'ordre de l'univers; il aspirait même à nous enseigner comment ces merveilles ont été produites, comment elles doivent périr un jour, depuis quand elles sont créées, ce qu'elles ont à durer encore, en un mot tout ce que l'immensité de l'espace et des temps dérobe même à nos conjectures. Son ouvrage achevé eût été l'histoire du monde et le plan de la création, et il ne tint pas à lui que la curiosité humaine, si vague dans ses désirs, ne fût une fois satisfaite."

La publication, annoncée en 1744, s'étendit de 1749 à sa mort. L'oeuvre comprend :

— Théorie de la Terre et vues générales sur la génération et sur l'homme : 3 vol., 1749

— Histoire des quadrupèdes : 12 vol., 1753-1767

— Histoire des Oiseaux : 9 vol., 1770-1783

— Histoire des minéraux : 5 vol., 1783-1788

— Suppléments : 7 vol. 1774-1789, dont le Discours de réception à l'Académie française sur le style (1753) et Les Epoques de la Nature (1778).

Pour cette oeuvre, Buffon eut de nombreux collaborateurs :

— pour les quadrupèdes, Louis Daubenton, anatomiste (mais les lecteurs ont protesté contre les "tripailles" qu'il avait mises dans l'ouvrage);

— pour les oiseaux, Philibert Guénault de Montbelliard (un homme de Semur-en-Auxois), qui savait parfaitement imiter le style de Buffon;

— pour les oiseaux et les minéraux, l'abbé Gabriel Bexon;

— pour les planches, de nombreux dessinateurs et graveurs comme Mlle Madeleine Basseporte ou Martinet;

— son secrétaire était Humbert-Bazile, qui recopiait les manuscrits que Buffon corrigeait à maintes reprises.

Les théories de Buffon heurtaient les croyances et la Sorbonne eut maintes occasions de s'émouvoir. Sa Théorie de la Terre "contredisait la Genèse en tout"; de plus, il croyait au transformisme :

— "Les deux cents espèces d'animaux peuvent se réduire à un assez petit nombre de familles ou souches principales desquelles il n'est pas impossible que toutes les autres soient nées";

— "L'homme et le singe ont eu une origine commune"…

Pour cela, en 1751, l'ouvrage fut condamné; mais Buffon, pour avoir la paix, "fit l'hypocrite" : "Quand la Sorbonne m'a fait des chicanes, je n'ai fait aucune dificulté pour lui donner toutes les satisfactions qu'elle a pu désirer : ce n'est qu'un persiflage, mais les hommes sont assez sots pour s'en contenter."

Quand une nouvelle condamnation fut proférée contre Les Epoques de la Nature, Louis XVI intervint pour calmer le jeu et l'on voulut bien s'accorder pour considérer ces "buffonades" comme "un radotage de vieillesse". Les "philosophes" comme Voltaire ou Marmontel lui reprochèrent de ne pas avoir le courage de participer à la lutte contre les préjugés que menaient les Encyclopédistes.

De même, Buffon, certainement matérialiste, sans doute athée au fond de lui-même, estima qu'il devait "respecter la religion" en assistant régulièrement aux offices, en se confessant au Père Ignace, en recevant les sacrements.

Buffon aimait l'argent et le luxe (la splendeur de son hôtel et de ses "terrasses" de Montbard en témoigne). Et il était riche : aux ressources de son patrimoine bourguignon, il faut ajouter les ressources parisiennes de l'homme de Cour et du savant. Ne supportant pas de laisser dormir ses capitaux, mais poussé aussi par le goût d'entreprendre, il se lança donc dans de multiples affaires:

— Il commença par préparer le bois de chêne particulièrement dur dont la marine avait besoin en utilisant un procédé qu'il avait imaginé et qui consistait à écorcer les chênes sur pied (ses recherches en ce domaine recoupaient celles de Duhamel du Monceau de Pithiviers).

— Il acheta en 1734, pour 1500 livres, un pré et un étang au pied de son château pour y aménager une pépinière d'arbres "pour planter le long des grands chemins" et de fruitiers "pour l'avantage du public et le soulagement des pauvres"; il la revendit 2500 livres à la province de Bourgogne, tout en restant l'administrateur avec 1200 livres d'honoraires par an. En 1743, il développa également une pépinière de mûriers blancs pour l'élevage des vers à soie. De 1740 à 1775, la pépinière de Montbard livra en moyenne 8000 pieds d'arbres par an.

— La publication de son Histoire Naturelle fut aussi une grosse affaire financière : le libraire Panckoucke payait à l'auteur environ 13.000 livres par volume; puis Buffon devint actionnaire majoritaire de la société éditrice.

— Surtout, en aval de Montbard, sur une dérivation de l'Armençon, il fit construire un ensemble industriel pour traiter le minerai de fer, médiocre mais abondant, que l'on trouvait dans la région. Il y fit également des expériences sur les propriétés des fontes destinées aux canons de marine, la France ne voulant pas alors se laisser devancer dans ce domaine par l'Angleterre.

Ayant été conduit, pour ses études sur le règne minéral, à faire une longue série d'expériences sur les corps métalliques, Buffon conçut le projet d'édifier sur ses terres une vaste usine pour mettre en oeuvre les perfectionnements qu'il pensait pouvoir apporter à la technique sidérurgique. Dans cette région, le fer affleure un peu partout et il a été exploité depuis la protohistoire. On connaît, non loin de là, à l'abbaye de Fontenay, le bâtiment dit "de la Forge", témoin de la sidérurgie à l'aube du XIIIe siècle.

Buffon ne voulut pas laisser échapper la possibilité de devenir "maître de forges", profession qui, depuis un édit royal de 1560, n'entraînait plus dérogeance. Donc, à partir de 1768, il fit bâtir des forges qui devaient être une des plus grandes entreprises du XVIIIe siècle. Dans cette affaire, il engagea 330.000 livres tournois (quelque chose comme un milliard d'anciens francs).

Alors que, depuis les premières années du siècle, on connaissait l'utilisation du coke en sidérurgie et que, bientôt, au Creusot, on allait élaborer la technique moderne de la sidérurgie à la houille, la technique utilisée par Buffon peut paraître, à première vue, archaïque pour cette époque : l'énergie hydraulique fournissait la force motrice et le charbon de bois le combustible. En fait Buffon avait pris la mesure des ressources en charbon de bois qu'offraient toutes ses forêts et il avait choisi la solution la mieux adaptée à la situation de ses forges.

De même, il ne chercha pas à innover sur le plan architectural. Il fit bâtir selon les principes éprouvés de l'architecture rurale de sa province : robustes arcs en plein cintre, couvertures de tuiles ou de laves.

Ses Forges étaient distribuées sur deux niveaux:

— un niveau inondable, édifié sur une dérivation de l'Armançon, comprenant tous les bâtiments de production : haut fourneau, affinerie, fenderie, lavoirs à minerai;

— un niveau hors d'eau, six mètres plus haut, regroupant d'une part, autour d'une cour rectangulaire, les bâtiments d'habitation, les remises, les magasins, et d'autre part, de l'autre côté d'une vaste allée, les halles à charbon et à minerai qui se trouvaient ainsi de plain-pied avec la plate-forme de chargement du haut-fourneau.

Les deux niveaux étaient raccordés entre eux par un plan incliné par lequel montaient les charrois de fer sorti des usines et descendait le charbon destiné aux différents foyers. Trois canaux d'amenée, par une série de vannes, distribuaient l'eau du bief à une dizaine de roues hydrauliques actionnant les divers ateliers : haut-fourneau sur la rive droite, affinerie à deux feux et deux marteaux au centre, fenderie, batterie et martinet sur la rive gauche, ainsi que deux bocards à concasser le minerai.

Les locaux à usage d'habitation comprenaient le logis du maître de forges, le pavillon du commis, le logement du maître-fondeur, le logement du maître affineur, dix-sept chambres d'ouvriers, chacune avec ses dépendance et un jardinet. Comme annexes, une boulangerie, des salles de bains, un potager, des poulaillers. Par là, Buffon espérait stabiliser une main-d'oeuvre qui, à l'époque, était toujours très mobile. Il avait même fait construire, au fond de la grande cour, une petite chapelle où, chaque dimanche, un vicaire de Montbard venait dire la messe. Buffon y assistait très rarement. "Savez-vous pourquoi?" disait-il sans rire au prêtre. "C'est que je ne puis assister sans pleurer à cette auguste cérémonie!"

Le souci d'ostentation apparaît dans l'avenue plantée d'arbres qui conduisait de la route royale au portail de la grande cour (elle a été depuis coupée par le canal de Bourgogne), dans le grand portail encadré de deux pylônes carrés surmontés d'une courte pyramide, dans l'orangerie, dans le colombier, dans l'escalier d'apparat de la halle du haut-fourneau, avec ses rampes monumentales en fer forgé et ses deux petites terrasses d'où Buffon offrait à ses hôtes de marque le spectacle de la coulée de la fonte en fusion.

Tant que Buffon put s'en occuper lui-même, l'affaire fut prospère (à l'apogée de leur activité, les forges donnaient du travail à plus de 300 personnes). Mais quand, de 1777 à 1786, il dut se résigner à affermer cette affaire, ce fut le début d'un déclin relatif, son successeur, Lauberdière, se révélant inférieur à sa tâche et s'enfuyant finalement aux Isles en laissant un passif irrecouvrable de plus de 100.000 livres.

D'ailleurs, sur le plan financier, l'affaire fut globalement une réussite peu probante : "Toutes ces constructions sur mon propre terrain m'ont coûté plus de 300000 livres et je n'ai jamais pu tirer les intérêts de ma mise au denier vingt" (c'est-à-dire 5%).

Quand le fils Buffon mit l'entreprise en vente, en 1791, il présentait les usines en ces termes : "C'est en faire suffisamment l'éloge que de dire qu'elles ont été construites par les soins de l'illustre historien de la Nature; tout y annonce le goût exquis et le vaste génie de ce grand homme; et peut-être n'y a-t-il pas en France d'établissement de ce genre qu'on puisse lui comparer."

Dans les années 1870, les bâtiments ont été convertis en fabrique de ciment. En 1916, un incendie les a ravagés. En 1978, une association s'est créée pour la remise en état du site.

|

|

|

|

"L'homme de science de l'époque ne sépare pas le monde de la recherche scientifique du monde quotidien et des raffinements de la civilisation. Il ne peut donc concevoir des bâtiments à usage industriel que sous l'aspect d'une demeure, d'une résidence, d'un lieu rappelant la présence morale de l'homme, la culture dans sa totalité. Cette religion du progrès humain, qui n'établit pas de distinction entre la science expérimentale et l'art, se révèle dans l'ornementation dont s'entoure l'industrie naissante et qui s'apparente aux emblèmes ésotériques de la franc-maçonnerie. Les portes monumentales des forges de Buffon annoncent celles, babyloniennes, que Nicolas Ledoux va bientôt construire pour les salines d'Arc-et-Senans." (Pierre Gascar)

Buffon n'est pas un homme d'affaires, mais un grand homme en affaires. Attaché visiblement à l'argent, il ne prend pas toujours les moyens d'en gagner, ni même d'en garder. Dans ce domaine, sa personnalité, son comportement sont contradictoires. Par certains aspects, en Bourgogne, il est un seigneur et un propriétaire exigeant qui poursuit âprement le recouvrement de ses redevances et de ses rentes, qui défend ses droits (de la pêche au four banal, des dîmes inféodées à la permission du jeu de quille) avec énergie. Mais, en même temps, il est, dans cette province même, un métallurgiste innovant; il y suscite, d'une façon un peu brouillonne et pas toujours heureuse, des initiatives industrielles multiples. Plus entreprenant qu'entrepreneur, il apparaît relever dans sa pratique d'un capitalisme d'Ancien Régime, tout en annonçant le capitalisme moderne par ses intuitions. Il fait partie, il est même le plus notable, de ces savants de la fin du XVIIIe siècle qui tentent de conjuguer recherche scientifique, innovations techniques, applications économiques. Il dispose d'un capital d'influence considérable. Jouissant de la protection de Maurepas et de Necker, de bonnes relations avec ses "employeurs" de la Maison du Roi, il gère avec habileté ce réseau de pouvoir. L'agrandissement et l'embellissement du Jardin du Roi, qui furent la grande affaire de sa vie et la plus durable, symbolisent bien ce mélange de coups de coeur et d'affairisme, de risques personnels assumés et de profits bien mesurés. On peut accepter, sans y mettre plus d'ironie qu'il n'en faut, les mots de Condorcet faisant l'éloge funèbre du naturaliste: "Tant d'hommes séparent leur intérêt de l'intérêt général qu'il serait injuste de montrer de la sévérité pour ceux qui savent les réunir". (Buffon 88, p. 26)

BUFFON VU PAR HÉRAULT DE SECHELLES (1785)

Le jeune comte de Buffon me conduisit d'abord dans toute la maison, qui est très bien tenue, fort bien meublée : on y compte douze appartements complets; mais elle est bâtie sans régularité, et quoique ce défaut dût la rendre plutôt commode que belle, elle a encore de la beauté.

De la maison nous parcourûmes les jardins, qui s'élèvent au-dessus. Ils sont composés de treize terrasses, aussi irrégulières dans leur genre que la maison, mais d'où l'on découvre une vue immense, de magnifiques aspects, des prairies coupées par des rivières, des vignobles, des coteaux brillants de culture, et toute la ville de Montbar; ces jardins sont mêlés de plantations, de quinconces, de pins, de platanes, de sycomores, de charmilles, et toujours des fleurs parmi les arbres. Je vis de grandes volières où Buffon élevait des oiseaux étrangers qu'il voulait étudier et décrire. Je vis aussi la place d'une fosse qu'il avait comblée, et où il avait nourri des lions et des ours.

Je vis enfin ce que j'avais tant désiré de connaître, le cabinet où travaille ce grand homme : il est dans un pavillon que l'on nomme la tour de Saint-Louis. On monte un escalier : on entre par une porte verte à deux battants; mais on est fort étonné de voir la simplicité du laboratoire. Sous une voûte assez haute, à peu près semblable aux voûtes des églises et des anciennes chapelles, dont les murailles sont peintes en vert, il a fait porter un mauvais secrétaire de bois, au milieu de la salle, qui est carrelée, et devant le secrétaire est un fauteuil : voilà tout.

Cependant ce n'est pas là le cabinet où il a le plus travaillé : il n'y va guère que dans la grande chaleur de l'été, parce que l'endroit est extrêmement froid. Il est un autre sanctuaire où il a composé presque tous ses ouvrages, le berceau de l'Histoire Naturelle, comme disait le prince Henri, qui voulut l'aller voir, et où J.-J. Rousseau se mit à genoux et baisa le seuil de la porte. J'en parlais à M. de Buffon. Oui, me dit-il, Rousseau y fit un hommage. Ce cabinet a, comme le premier, une porte verte, à deux battants. Il y a intérieurement un paravent de chaque côté de la porte. Le cabinet est carrelé, boisé et tapissé des images des oiseaux et de quelques quadrupèdes de l'histoire naturelle. Là Buffon a passé la plus grande et la plus belle portion de sa vie. Là ont été enfantés presque tous ses ouvrages. En effet, il a beaucoup habité Montbar, et il y restait huit mois de l'année : c'est ainsi qu'il a vécu pendant plus de quarante ans. Il allait passer quatre mois à Paris, pour expédier ses affaires et celles du Jardin du roi, et venait se jeter dans l'étude. Il m'a dit lui-même que c'était son plus grand plaisir, son goût dominant, joint à une passion extrême pour la gloire.

Voici maintenant comme il distribuait sa journée, et on peut même dire comment il la distribue encore. A cinq heures, il se lève, s'habille, se coiffe, dicte ses lettres, règle ses affaires. A six heures, il monte à son cabinet, qui est à l'extrémité de ses jardins, ce qui fait presque un demi-quart de lieue, et la distance est d'autant plus pénible qu'il faut toujours ouvrir des grilles, et monter de terrasses en terrasses. Là, ou il écrit dans son cabinet, ou il se promène dans les allées qui l'environnent. Défense à qui que ce soit de l'approcher : il renverrait celui de ses gens qui viendrait le troubler.

Dans sa chambre à coucher, on ne trouve que son lit, qui est, comme la tapisserie, de satin blanc, avec un dessin de fleurs. Auprès de la cheminée est un secrétaire, où l'on ne voit auprès du tiroir d'en haut qu'un livre, qui est apparemment son livre de Pensées. Auprès de son secrétaire, qui est toujours ouvert, est le fauteuil sur lequel il est toujours assis, et dans un coin de la chambre est une petite table noire pour son copiste.

A neuf heures, on lui apporte à déjeuner dans son cabinet, où quelquefois il le prend en s'habillant. Ce déjeuner est composé de deux verres de vin et d'un morceau de pain; il travaille ensuite jusqu'à une ou deux heures. Il revient alors dans sa maison. Il dîne, il aime à dîner longtemps; c'est à dîner qu'il met son esprit et son génie de côté; là il s'abandonne à toutes les gaîtés, à toutes les folies qui lui passent par la tête. Son grand plaisir est de dire des polissonneries, d'autant plus plaisantes qu'il reste toujours dans le calme de son caractère, que son rire, sa vieillesse forment un contraste piquant avec le sérieux et la gravité qui lui sont naturels, et ses plaisanteries sont souvent si fortes que les femmes sont obligées de déserter. En général la conversation de Buffon est très négligée. On le lui a dit, et il a répondu que c'était le moment de son repos, et qu'il importait peu que ses paroles fussent soignées ou non.

Après son dîner, il ne s'embarrasse guère de ceux qui habitent son château, ou des étrangers qui sont venus le voir. Il s'en va dormir une demi-heure dans sa chambre, puis il fait un tour de promenade toujours seul, et à cinq heures il retourne à son cabinet se remettre à l'étude jusqu'à sept heures; alors il revient au salon, fait lire ses ouvrages, les explique, les admire, se plaît à corriger les productions qu'on lui présente, et sur lesquelles on le consulte, telle a été sa vie pendant cinquante ans. Il disait à quelqu'un qui s'étonnait de sa renommée : "J'ai passé cinquante ans à mon bureau". A neuf heures du soir, il va se coucher, et ne soupe jamais; cet infatigable écrivain menait encore cette vie laborieuse jusqu'au moment où je suis arrivé à Montbard, c'est-à-dire à soixante-dix-huit ans; mais de vives douleurs de pierre lui étant survenues, il a été obligé de suspendre ses travaux.

Il est un autre original qui partage l'empire, c'est un capucin : il se nomme le père Ignace. C'est à ce révérend père, curé de Buffon, village à deux lieues de Montbard, que M. de Buffon abandonne une grande partie de sa confiance, et même sa conscience, s'il suffisait de s'en rapporter à l'extérieur. En effet, Ignace est le confesseur de M. de Buffon. Il est tout chez lui : il s'intitule capucin de M. de Buffon. Il est aussi son laquais : je l'ai vu le suivre en promenade, tout en clopinant derrière lui, parce qu'il est boiteux, ce qui faisait un tableau à peindre, tandis que l'auteur de l'Histoire naturelle marchait fièrement la tête haute, le chapeau en l'air, toujours seul, daignant à peine regarder la terre, absorbé dans ses pensées, semblable à l'homme qu'il a dépeint dans son histoire de l'homme, sans doute d'après lui-même, tenant une canne dans sa main droite, et appuyant avec majesté l'autre main sur sa hanche gauche.

Buffon, lorsqu'il est à Montbard, communie à Pâques, tous les ans, dans la chapelle seigneuriale. Tous les dimanches il va à la grand-messe, pendant laquelle il sort quelquefois pour se promener dans les jardins qui sont auprès, et revient se montrer aux endroits intéressants. Tous les dimanches, il donne la valeur d'un louis aux différentes quêteuses.

Dans les choses naturelles, il n’y a rien de bien défini que ce qui est exactement décrit. Or, pour décrire exactement, il faut avoir vu, revu, examiné, comparé la chose qu’on veut décrire, et tout cela sans préjugé, sans idée de système; sans quoi la description n’a plus le caractère de la vérité, qui est le seul qu’elle puisse comporter. Le style même de la description doit être simple, net et mesuré; il n’est pas susceptible d’élévation, d’agréments, encore moins d’écarts, de plaisanterie ou d’équivoque; le seul ornement qu’on puisse lui donner, c’est de la noblesse dans l’expression, du choix et de la propriété dans les termes. (H.N., t. I, 1749)

Pourquoi donc craindre la mort, si l’on a assez bien vécu pour n’en pas craindre les suites ? Pourquoi redouter cet instant, puisqu’il est préparé par une infinité d’autres instants du même ordre, puisque la mort est aussi naturelle que la vie, et que l’une et l’autre nous arrivent de la même façon sans que nous le sentions, sans que nous puissions nous en apercevoir ? La vraie philosophie est de voir les choses telles qu’elles sont. Le sentiment intérieur serait toujours d’accord avec cette philosophie s’il n’était perverti par les illusions de notre imagination et par l’habitude malheureuse que nous avons prise de nous forger des fantômes de douleur et de plaisir : il n’y a rien de terrible ni rien de charmant que de loin, mais pour s’en assurer, il faut avoir le courage ou la sagesse de voir l’un et l’autre de près. (H.N., t. II, 1749)

Lorqu’à force d’avoir vécu et d’avoir reconnu, éprouvé les injustices des hommes, on a pris l’habitude d’y compter comme sur un mal nécessaire, lorsqu’on s’est enfin accoutumé à faire moins de cas de leurs jugements que de son repos, et que le coeur, endurci par les cicatrices mêmes des coups qu’on lui a portés, est devenu plus insensible, on arrive aisément à cet état d’indifférence, à cette quiétude indolente dont on aurait rougi quelques années auparavant. La gloire, ce puissant mobile de toutes les grandes âmes, et qu’on voyait de loin comme un but éclatant qu’on s’efforçait d’atteindre par des actions brillantes et des travaux utiles, n’est plus qu’un objet sans attraits pour ceux qui en ont approché, et un fantôme vain et trompeur pour les autres qui sont restés dans l’éloignement. La paresse prend sa place, et semble offrir à tous des routes plus aisées et des biens plus solides, mais le dégoût la précède et l’ennui la suit, l’ennui, ce triste tyran de toutes les âmes qui pensent, contre lequel la sagesse peut moins que la folie. (H.N., t. IV, 1753)

La matière qui compose le globe terrestre et les autres globes planétaires était en fusion lorsqu’ils ont commencé à tourner sur eux-mêmes. Toutes les planètes n’étaient alors que des masses de verre liquide, environnées d’une sphère de vapeurs. Tant qu’a duré cet état de fusion, et même longtemps après, les planètes étaient lumineuses par elles-mêmes, comme le sont tous les corps en incandescence; elles devaient lancer des rayons, jeter des étincelles, faire des explosions, et ensuite souffrir, en se refroidissant, différentes ébullitions, à mesure que l’eau, l’air et les autres matières qui ne peuvent supporter le feu retombaient à leur surface : la production des éléments, et ensuite leur combat, n’ont pu manquer de produire des inégalités, des aspérités, des profondeurs, des hauteurs, des cavernes à la surface et dans les premières couches de l’intérieur de ces grandes masses; et c’est à cette époque que l’on doit rapporter la formation des plus hautes montagnes de la terre, de celles de la lune et de toutes les aspérités ou inégalité qu’on aperçoit sur les planètes. (H.N., "Des Epoques de la Nature").

La face entière de la terre porte aujourd’hui l’empreinte de la puissance de l’homme, laquelle, quoique subordonnée à celle de la Nature, souvent a fait plus qu’elle, ou du moins l’a si merveilleusement secondée que c’est à l’aide de nos mains qu’elle s’est développée dans toute son étendue, et qu’elle est arrivée par degrés au point de perfection et de magnificence où nous la voyons aujourd’hui. (H.N., "Des Epoques de la Nature").

Loin de se décourager, le philosophe doit applaudir à la nature, lors même qu’elle lui paraît avare ou trop mystérieuse, et se féliciter de ce qu’à mesure qu’il lève une partie de son voile, elle lui laisse entrevoir une immensité d’autres objets tous dignes de ses recherches. Car ce que nous connaissons déjà doit nous faire juger de ce que nous pourrons connaître; l’esprit humain n’a point de bornes, il s’étend à mesure que l’univers se déploie; l’homme peut donc et doit tout tenter, il ne lui faut que du temps pour tout savoir. Il pourrait même, en multipliant ses observations, voir et prévoir tous les phénomènes, tous les événements de la Nature avec autant de vérité et de certitude que s’il les déduisait immédiatement des causes. Et quel enthousiasme plus pardonnable ou même plus noble que celui de croire l’homme capable de reconnaître toutes les puissances et découvrir par ses travaux tous les secrets de la Nature ! (H.N., "Supplément III", 1776).