ORPHÉE ET EURYDICE,

LA PERTE, LE REGARD ET LA VOIX

par Nicole Laval-Turpin

On ne sait pas assez que le mythe d'Orphée est à certains égards marginal. Originaire de Thrace (terre au Nord Est de la Grèce, jouxtant la Bulgarie actuelle et limitée par la mer Noire), le héros était considéré par les Grecs de l'époque classique comme un peu "barbare". On ne l'associe ni à Delphes, ni à Olympie, mais à un chant de dimension surnaturelle liée à la nature et même au cosmos. Son nom même ouvre d'emblée à un léger mystère : étymologiquement, il peut émaner de deux sources :

- orphnè, "obscurité", orphnos, "sombre, obscur"

- orphanos, "orphelin de père" ou "sans enfant" ou "privé de".

On a beau le dire fils d'Apollon, il semble déraciné, dénué de tout attachement, un artiste de nulle part et de partout dans le monde.

Comment donc (et pourquoi) deux poètes classiques se sont-ils emparés de cet enchanteur ? Et quelle dimension ont-ils accordé au thème du retournement, qu'il faudra considérer dans un double sens, voire plus ?

I- QUE DISENT LES TEXTES ?

VIRGILE, Géorgiques, IV

| Redditaque Eurydice superas veniebat ad auras Pone sequens (namque hanc dederat Proserpina legem), Cum subita incautum dementia cepit amantem, Ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes : Restitit, Eurydicenque suam, jam luce sub ipsa, Immemor, heu !victusque animi respexit. (…) Illa : "Quis et me, inquit, miseram et te perdidit, Orpheu ?" |

Eurydice lui étant rendue s'en venait aux souffles d'en-haut Marchant derrière lui (Proserpine avait ainsi fixé la loi), Quand soudain la folie prit l'amant imprudent, Pardonnable sans doute, si les Mânes savaient pardonner : Il s'arrêta, et vers son Eurydice déjà sous la lumière, Oublieux hélas, et vaincu dans l'âme, il se retourna. (…) "Qui donc nous a perdus, toi et moi malheureuse ?" |

OVIDE, Métamorphoses, X

| Nec procul afuerunt telluris margine summae : Hic, ne deficeret metuens, avidusque videndi Flexit amans oculos, et protinus illa relapsa est. (…) Iamque iterum moriens non est de conjuge quicquam Questa suo… |

Ils n'étaient plus très loin du seuil des terres d'en haut : Là, redoutant de la perdre et brûlant de la voir, L'amant tourna ses yeux, et lors elle fondit en arrière. (…) Mourant une seconde fois, vers son époux Sans une plainte… |

II- ORGANISATION SYNTAXIQUE DES VERS

1/ Chez Virgile

Tout est dit en deux vers seulement, ou comment le destin est brutal, définitif en quelques secondes.

–> deux verbes-clés, restitit / respexit pour deux temps cruciaux : "il s'arrêta" / "se retourna".

– leur assonance : trois syllabes, à même préfixe [res-], même terminaison [-it] de parfait, comme si le deuxième verbe découlait fatalement du premier.

–> 1er temps d'espérance : Eurydicen suam (encore "sienne" !) au centre du vers, illuminée par sub luce, et par l'imminence de la délivrance : jam.

–> 2e temps de déploration : les adjectifs accablants immemor, victus, et le cri monosyllabique heu! triste pendant du prometteur jam précédent.

2/ Chez Ovide

La rapidité du désastre est plus fulgurante encore, l'arrêt n'est pas mentionné.

–> pas d'hésitation, en effet, mais le contraire : fougue et urgence de avidus, "brûlant de"

–> trois termes et non plus un seul, pour le regard interdit : videndi, flexit oculos.

–> perte immédiate : illa relapsa, qui n'apparaissait pas si vite chez Virgile; j'ai traduit par "fondit en arrière" pour rendre une évanescence, un évanouissement, une Eurydice retournée à l'état d'ombre impalpable. Le jeu des l et des a traduit bien cette immatérialité latente.

Simplement, dans les deux cas, elle a quelques instants pour des mots désolés, mais sans reproches pour l'homme dont elle se sait aimée.

III- LE REGARD CHEZ LES GRECS

1/ La vision sacrilège

–> Maurice Blanchot : L'Écriture du désastre (Gallimard, 1980) : « Ce qui frappe dans ce mythe, c'est qu'y retentit à nouveau l'interdiction de voir, si constante dans la tradition grecque (…). Toujours il y a quelque chose à ne pas voir (…) parce que c'est la vision qui expose au péril du sacré. »

Dévisager peut devenir "posséder", considéré comme une arrogance, une hybris. Pourquoi ?

2/ La leçon des mythes

Il s'agit chaque fois d'une atteinte aux dieux. Ils voient tout, mais un humain ne doit pas les voir en retour, un mortel étant d'une nature radicalement inaccessible au divin. Cette incompatibilité crée une frontière infranchissable entre les dieux et les hommes.

–> cf. Jean-Pierre Vernant, La Mort dans les yeux, sous-titre : Figures de l'Autre en Grèce ancienne (Seuil 1996, puis Hachette Littératures 1998).

–> Figures et châtiment : un dénouement inévitable

– Actéon : Ce jeune chasseur, sans le vouloir, aperçut dans les bois la déesse Artémis dans sa nudité. Il est alors transformé en cerf, car il a violé la règle sacrée.

– Métis : elle demanda à Zeus de se montrer à elle dans sa splendeur réelle, sans métamorphose. Elle en fut foudroyée sur le coup.

– Psyché : Éros tomba amoureux d'elle mais ne la visitait que la nuit, lui ayant interdit de le regarder. Curieuse, elle l'éclaira pendant son sommeil, d'une lampe dont un peu d'huile brûlante coula sur le jeune amant qui disparut aussitôt.

– On peut de même considérer que Prométhée montant voler le feu divin ou Icare frôlant Hélios, le dieu solaire, furent châtiés de même d'avoir osé accéder à un monde supérieur interdit à leur condition.

3/ Une exception pour Orphée ?

En fait, il n'est pas le seul mortel célèbre à être remonté de chez le dieu Hadès : Héraclès et Thésée sont aussi descendus aux enfers avant d'en revenir. Cette frontière réputée infranchissable ne fait pas peur aux héros dont le propre est de franchir les limites. Mais il s'agit toujours d'une grande épreuve initiatique, cruciale, et décisive. Thésée ensuite vainquit la bête, Héraclès gagna onze autres défis réputés impossibles.

Mais l'envergure d'Orphée, poète musicien, n'était pas comparable, pas de même nature, la force de sa musique ne valant pas force physique. Pourtant, sa magie opérant sur les règnes terrestres vaut celle de Méduse, qui pétrifiait tout être qui rencontrait ses yeux. Et il est descendu aux enfers vers des régions plus profondes que celles visitées par les autres audacieux.

4/ Le rôle de Perséphone

C'est à elle qui est femme qu'Orphée s'adresse surtout, et c'est elle qui accède à sa demande, sous la condition que l'on sait. Démarche hautement logique, puisque Perséphone ravie par Hadès autrefois circule entre les deux mondes, six mois radieux chez les hommes, et six mois d'hiver chez les morts, selon les cycles naturels. Elle aussi est soumise à un pacte implacable, descendre et remonter pour l'éternité. Dans les Métamorphoses, Orphée ne manque pas d'évoquer avec précaution leurs proches destins (X, vers 26-29) :

Si l'histoire d'un rapt ancien est vraie, l'Amour vous aussi vous unit (…). Retissez, je vous prie, les destinées abrégées d'Eurydice.

Mais ce rappel était-il une heureuse idée ?

IV- L'INCOMPRÉHENSIBLE REGARD

Qui ne s'est pas interrogé sur cette transgression si dérangeante d'Orphée, au bord de sa victoire ?

1/ Qu'est-ce qui le condamne ?

En somme, est-ce sa faute ou sa seule présence dans la sphère des dieux ?

–> Sa présence aux enfers : C'est une faute en soi : être vivant, exister, c'est voir et être vu. Au-delà du fait que cela relève d'un interdit religieux, Orphée est entré dans un monde où les dieux ne veulent /doivent pas être vus. Or, que fait d'autre Orphée lorsqu'il présente devant eux sa requête ? Par ailleurs, les morts sont définis comme des êtres sans visage. Si Eurydice a un visage, elle n'appartient plus au monde des morts, et cela est impossible. Hadès a-t-il jamais rendu une âme ? Les Grecs, même au Ve siècle, le savaient mieux que nous ne pouvons le concevoir.

–> L'injonction de ne pas se retourner : J.P. Vernant la suppose liée à l'idée de retour sur le passé. On trouve souvent cette consigne dans les mythes : quand Cronos mutile son père Ouranos, il jette derrière lui le sexe tranché sans se retourner. Deucalion et Pyrrha, élus pour rendre la vie après un déluge dévastateur, jettent de même, par-dessus leur épaule les cailloux qui deviendront les os des nouveaux humains.

Si Orphée se retourne trop tôt, il fait d'Eurydice un être dont la réalité consiste, comme pour tous les vivants, à être vue. Il détruit alors le sens de l'épreuve et brouille les règles du jeu universel, puisqu'ils ne sont pas sortis du monde d'en bas.

2/Une question d'atmosphère

–> Le rôle puissant du silence

Dans sa "catabase", Orphée a tenu par sa lyre les monstres de l'Érèbe. Mais la remontée vers le jour, curieusement, s'opère dans une absence de sons impressionnante. Virgile le souligne (vers 483-484) :

Cerbère, béant, fit taire ses trois gueules

Et la roue d'Ixion avec le vent qui la fait tourner s'arrêta.

De son côté Ovide est plus précis encore, attachant aux pas des amants une notion particulière : la marche est difficile, une élévation, cela se gagne, alors s'impose le silence, insinuant comme un suspens (vers 53-54) :

En grand silence ils ont grimpé un raidillon

Abrupt, obscur, plongé dans un brouillard épais.

Ce silence d'en bas est signe du destin. C'est par lui, en fait, que l'on perçoit l'anomalie, l'étrangeté hors de l'entendement humain (le brouillard, en outre, empêche de voir), et c'est lui qui donne l'alerte. Quelque chose ne va pas, ne va plus, et Orphée devenu guide n'a plus loisir de chanter. Le tableau de Jean-Baptiste Corot éclaire bien le sens de cette scène.

–> Un silence trompeur

Et si c'était aussi simple que ça ? Dans son oeuvre en versets consacrée à Orphée, au beau titre de La mort n'est que la mort si l'amour lui survit, le poète Jean-Pierre Siméon nous éclaire :

Et soudain il se figea saisi d'angoisse (…)

Il n'entendait derrière lui nul pas, nul souffle

Alors Orphée, le fol Orphée se retourna.

Il n'a pas inventé ce motif, qui remonte à une version non issue des classiques, de source obscure, et que nous livre Boëce, érudit de l'Antiquité tardive (Ve-VIe siècles), dans sa Consolatio philosophiae : Orphée se retourne car il n'entend plus le bruit des pas derrière lui. Virgile évoque son égarement d'homme trop épris, dementia, mais Ovide est plus subtil : ne deficeret metuens, "redoutant de la perdre", "qu'elle lui échappe".

C'est par ce silence que naît le doute et surtout sa prise de conscience : les dieux ont-ils jamais rendu une âme ?

La voix est son domaine par essence, comme tout ce qui touche aux sons qu'il éveille ou endort, qui jouent de l'écho, et font musique, qui donnent vie au sens où lui l'entend. Ainsi se croyait-il sûr de sa quête. Et déjà frôle-t-il l'hybris en cela. Mais si cet élément est ôté, le voilà perdu. Il a joué avec plus fort que lui. En perdant contre les dieux, il perd la femme qu'il venait sauver. Les limites de son art ont tué sa bien-aimée.

3/Le double jeu des dieux

Hadès a toujours su qu'Orphée serait perdant. Puisqu'il connaît la faiblesse de l'aède : celui-ci écoute, entend, chante et enchante, mais le regard n'est pas son fort, il ne le maîtrise pas. D'où la condition machiavélique d'Hadès, sûr ainsi de cette défaillance, et sûr de sa propre victoire. Virgile décrit d'ailleurs le dieu ivre de jouissance (vers 450-457) :

(…) C'est fait ! Son œuvre tout entière

S'écroule et le serment terrible est délié !

Trois fois l'affreux Averne en rugit dans sa joie.

Dans son dernier ouvrage (Gallimard, janvier 2025, p.90), J'écris l'Iliade, Pierre Michon évoque la "fonction destinale" des dieux :

Ils égarent les hommes (…), tendent des leurres où nous attend le pire.

De cet absolu, Orphée est un tragique emblème.

4/ Le thème du retournement

En Grèce archaïque exista le rite de sparagmos, "démembrement", "déchirement", "mutilation". Comme un passage crucial à un autre mode de vie, intégrant la mort, et le rôle du corps. Symboliquement, l'épreuve déchirante qu'Orphée a vécue aux enfers le tue et simultanément l'élève définitivement au rang de poète absolu. Il a fallu pour cela le retournement, le regard fatal. Il sera désormais seul, mais avec un don suprême.

Autre symbole, la légende raconte que les Ménades délaissées, à qui il n'offrit pas un regard, jalouses le mutilèrent jusqu'à la mort. Elles n'avaient pas prévu que sa voix sortirait encore et toujours de sa lyre. Et qu'ainsi, Orphée rejoindrait le grand dieu des arts et de la lumière : Apollon lui-même.

En épilogue

1/ Sur le double sens des mythes

Un constat : la voix et le regard y sont soumis à deux pôles opposés : le chant des Muses et celui d'Orphée font lumière et beauté, mais celui des sirènes, profondément pervers, attire vers les ténèbres éternelles. Quant au regard, il fascine de même selon deux extrêmes. On connaît l'horrible pouvoir de Méduse qui vous rend à l'état de pierre. Le valeureux Ulysse en personne, au bord des enfers, s'enfuit "vert de terreur" lorsqu'il aperçoit montant vers lui la fatale Gorgo, car elle le retiendrait dans l'au-delà, l'en-deçà, plutôt . En même temps, selon les Anciens, comme le souligne J.-P.Vernant (Dialogue avec Pierre Kahn), l'individu ne se trouve que dans autrui,

L'expérience de soi n'est pas orientée vers le dedans mais vers le dehors. L'individu ne se trouve que dans autrui, dans ces miroirs que sont pour lui tous ceux qui constituent à ses yeux son alter ego : parents, enfants, amis, aimés.

Ce qui reste très complexe, dans le cas d'Orphée, c'est qu'il semble investi du double pouvoir : il ouvre le monde à la lumière, mais son chant fascine, fait perdre conscience, endort, et Lacan commente ainsi son regard vers Eurydice : « il la voit, la perd, la tue ». Concomitance effroyable… À l'instant T où il veut précisément s'assurer de sa présence, l'absence prend effet à jamais.

2/ Une variante selon Jung

Au plan symbolique, le voyage d'Orphée serait une quête de son anima, archétype de la part féminine dans l'inconscient masculin, traduit trop sommairement peut-être par "âme". Mais les mythes nous apprennent que nous ne pouvons pas regarder notre âme directement. Regarder notre âme serait comme demander à nos yeux de regarder nos yeux. Prouesse impossible, nous ne pouvons entrevoir notre âme qu'indirectement, et c'est exactement ce que fait la mythologie, en nous contant métaphoriquement les vérités les plus importantes de l'univers. Mais cette approche biaisée fait que nous en manquons la plupart du temps le sens et la portée. Nous lirons toujours l'échec d'Orphée avec notre humanité étroite, trop affective, comme une simple histoire qui finit mal.

3/ Redonnons parole, pour clore logiquement, au poète J.-P. Siméon (op. cit.) :

Eh bien voyez comment le chant survit

à la dent de la bête brute

quand on jeta au fleuve la chair mortelle

du premier des poètes assassinés

le courant emporta la lyre et la tête chantante

et les confia à la vague marine

aux vents musiciens et aux oiseaux rieurs

la vague les porta à Lesbos l'île fortunée

et les déposa sur la blancheur du sable

le vent anima les cordes de la lyre

neuf sons purs montèrent dans la hauteur du ciel

qui émurent le cœur des neuf Muses

elles coururent alors au rivage

et recueillirent les reliques enchantées

et les portèrent au temple d'Apollon

sur le haut promontoire qui fait face

à l'inusable immensité de la mer.(…)

Et voici maintenant la fin de l'histoire

Apollon le dieu songeur des merveilles

Ramassa la lyre aux neuf cordes

Il la plaça au plus haut du ciel

Pour qu'elle brille à jamais dans la mémoire des hommes

Et que dans la grande nuit du monde

Où tout naquit, où tout retourne

Demeure au-delà des dieux et des hommes

Ce qui fut le meilleur de l'aventure humaine

La beauté du chant.

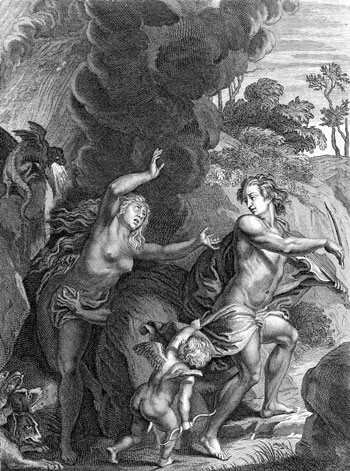

À PEINE ORPHÉE S'ÉTAIT-IL RETOURNÉ QU'EURYDICE SE SENTIT ENTRAÎNÉE DANS L'ENFER

|

|

Baldassarre PERUZZI Rome, villa Farnesina, stanza del Fregio 1510 |

|

Bernard PICART gravure de 1733 |