NOTRE SAISON 2021-2022

images de J.-F. Bradu / comptes rendus de H. Courtemanche

Mardi 21 septembre 2021

À propos de son ouvrage "César et toi"

par Marianne ALPHANT

|

|

"Au fond, qu'est-ce qui vous intéresse en lui ? Sa mort ? Vous perdez votre temps, il ne reste rien, c'est poussiéreux." C'est par cette formule, extraite de César et toi, publié à l'aube de l'année 2021 aux éditions P.O.L., que nous pourrions synthétiser l'entretien entre notre vice-présidente Catherine Malissard et l'écrivaine et essayiste Marianne Alphant.

Après avoir brièvement rappelé les grandes lignes du parcours intellectuel et de la production littéraire de son invitée, Catherine Malissard entame le dialogue par une remarque formelle : César et toi relève-t-il de l'essai, du récit, de l'enquête, de la fresque ou de la confession personnelle sur fond d'intrigue historique ? À cette question, Marianne Alphant ne peut répondre qu'en acquiesçant au concept d'hybridité générique qui caractérise autant l'ouvrage que sa pratique de l'écriture. L'autrice évoque le terme de "variations" pour caractériser son propos ; des variations historiques, géographiques, architecturales, artistiques et biographiques, irriguées par la lecture de La Guerre des Gaules et des Commentaires du légendaire imperator.

Marianne Alphant rappelle, à bon escient, que ce livre constitue le troisième volet d'une forme de tryptique débuté par Petite Nuit (2008) et Ces choses-là (2013), des ouvrages qui procèdent tous d'une même approche de leurs sujets respectifs. En effet, comme ses prédécesseurs, César et toi est un vagabondage, un butinage diachronique à travers les représentations littéraires, picturales et politiques du légendaire conquérant. Ce que l'autrice cherche, convoque, explore dans cet ouvrage inclassable, c'est "Jules César, ses cendres, sa geste, ses images". Un César héros de la mémoire universelle, un être de chair et d'os devenu poussière autant qu'une créature composite, toute de mots et d'images, personnage hors du commun qui semble défier la mort depuis deux millénaires. En somme, c'est le mythe, la construction du récit légendaire de l'épopée césarienne que Marianne Alphant choisit volontairement d'affronter.

Catherine Malissard poursuit la discussion en suggérant que César est, certes, le sujet principal de l'ouvrage mais également le glorieux prétexte à l'élaboration d'une réflexion personnelle sur la fuite du temps, le sens de l'Histoire, les rouages de la mémoire et la question de la mise en récit de cette dernière. Au fond, César et toi est une interrogation personnelle qui s'adresse à tous : quel sujet mérite d'entrer en littérature ?

"Tu tournes sur toi, tu reviens sur tes pas. Quelque chose a eu lieu qu'il faut rattraper". Écrire à propos de César, c'est évoquer des ruines, des bribes de souvenirs personnels ou universels, des incomplétudes et, par le pouvoir du Verbe, combler ces failles en usant de sa propre existence. Si le récit césarien apparait comme une forme de palimpseste littéraire et artistique, tant les textes et les représentations picturales portant sur son histoire sont nombreux, il ne doit pas y être réduit. Car, le rappelle Marianne Alphant, écrire sur César c'est aussi évoquer des lieux, disparus ou habités, des reliefs tangibles de la mémoire du monde. L'autrice s'attarde sur des détails, des fragments du récit commun, des angles morts, des intuitions personnelles afin de faire littérature. Ce goût et ce recours à l'anecdote, dans le sillage d'un Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe (1848), permet ainsi de combler les vides laissés par le récit officiel. S'attarder puis s'arrêter, creuser et mettre en lumière une strate, un feuillet de l'histoire resté dans l'ombre. Catherine Malissard compare l'auteure, avec justesse, à une archéologue qui procède par petits coups de pioches, avec patience, délicatesse tout en ayant conscience que la trouvaille pourrait être réduite en poussière. L'écrivaine exhume, débarrasse des scories, redonne éclat et voix à ce qui semblait disparu : "Dans le creux d'herbe, écouter la terre, son cœur, ses morts". Une approche stylistique nourrie par la lecture des Géorgiques (1981) de Claude Simon ; un intertexte capital doublé d'une volonté commune de "déstratifier" le monde.

Le dialogue entre Marianne Alphant et Catherine Malissard s'achève autour du style singulier de César et toi. Des phrases brèves, en forme de pensées, de propos intimement reliés qui modèlent des images fortes. L'ut pictura poesis prônée par Horace s'incarne dans ce récit où le voir et le dire procèdent d'un même élan. Mais la prose de Marianne Alphant est aussi éminemment sonore. Elle imite la marche de l'Histoire, les bruits, les sons, les cris, les échos du passé qui l'accompagnent.

Ainsi c'est par l'évocation de la parole vive, déployée face aux ténèbres, que se clôt cet entretien qui, pour un temps, nous a permis de retendre à l'unisson le fil de notre histoire commune.

Mercredi 6 octobre 2021

Jean Genet, le Nouveau Théâtre et Les Bonnes

par Benoit BARUT

maître de conférences en études théâtrales à l'Université d'Orléans

|

|

Cette communication venait en prélude à une représentation de la pièce de Genet Les Bonnes offerte par le Centre Dramatique National d'Orléans dans une mise en scène de Robyn Orlin. L'objectif de cette conférence était double : faire un point sur ce qu'on appelle communément le "Nouveau Théâtre" et – conjointement – s'interroger sur la manière dont Jean Genet s'inscrit spécifiquement au sein de cette période de l'histoire du genre dramatique.

En premier lieu, le conférencier rappelle que la notion de "Nouveau Théâtre" désigne une myriade d'auteurs – Audiberti, Dubillard, Genet, Pichette, Weingarten, Tardieu, Ionesco, Adamov, Beckett, etc. – qui viennent à l'écriture théâtrale au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale et, par extension, les pièces qu'ils font représenter à partir de 1946 et tout au long des années cinquante et soixante jusqu'en 1968, désignée comme son terme arbitraire.

Si l'on ne s'attarde que sur les dates, Jean Genet s'inscrit pleinement dans cette constellation théâtrale. Mais, en réalité, il s'en distingue nettement. En effet, profitant d'une représentation couplée avec L'Apollon de Bellac (1942) de Jean Giraudoux, il est le seul auteur de ce mouvement dont la pièce, Les Bonnes (1947), est créée dans un théâtre prestigieux, devant un public nombreux et par un metteur en scène de renom, Louis Jouvet, tandis que ses contemporains créent leurs œuvres "avec des bouts de ficelle, dans des salles minuscules de la rive gauche […] passablement clairsemées et pour une poignée de représentations". De fait, bien que la pièce soit étrillée par la presse – ce qui n'est pas pour déplaire à son auteur – Les Bonnes tiennent l'affiche durant quatre-vingt-douze représentations. Il s'agit donc "numériquement [d'] un succès mais un succès de contrebande, c'est-à-dire dont Jean Genet peut à loisir se désolidariser", tout en lui permettant d'accéder au statut officiel d'auteur dramatique.

Voici posé le périmètre du Nouveau Théâtre. Suite à cela, Benoit Barut dissipe immédiatement un malentendu courant, semblable à la légende qui entoure le Nouveau Roman, qui veut que cette pléiade d'auteurs forme un mouvement littéraire autonome. Pour cela, il aurait nécessité que tous se retrouvent dans une unité de projet et soient liés plus ou moins profondément par une volonté de faire front commun. Or, le Nouveau Théâtre apparait davantage comme "une somme de sillons tracés de manière obstinée par des écrivains solitaires et qui ne se croisent qu'à l'occasion".

Cependant, il semble évident qu'une certaine confluence d'énergies et de refus relie ces différentes personnalités. Le premier et principal trait commun aux auteurs du Nouveau Théâtre, nous rappelle le conférencier, c'est la promotion d'un théâtre de la représentation. Tous partagent l'idée que la mise en scène n'est pas une simple variation sur leur œuvre mais qu'elle en est une partie organique et signifiante. Le Nouveau Théâtre sonne l'heure d'une promotion exceptionnelle du spectacle comme moyen d'expression couplée, paradoxalement, à une confiscation sans précédent par l'auteur de la mise en scène. En effet, les néo-dramaturges ont la hantise de la trahison sémantique et c'est pourquoi, dans le but de se faire obéir, ils usent volontiers d'un texte d'encadrement ample, précis et impérieux. Ainsi Jean Genet carapaçonne-t-il Les Bonnes d'une célèbre préface injonctive, intitulée "Comment jouer Les Bonnes ?", écrite a posteriori, barde cette dernière de notes de bas de page et la corsette de didascalies de plus en plus précises au fil des rééditions. Il ne cesse d'ajouter du côté du spectacle alors que le texte dramatique ne change pratiquement pas. Ce volumineux paratexte "vise à déployer une esthétique inouïe, à la clarifier, à la légitimer et à la cuirasser […] et veille à ce que puisse s'épanouir sur la scène une esthétique fondée sur deux principes qui se cumulent et se déclinent. D'un côté, un goût de la violence et de l'excès. De l'autre, un culte du décalage." Deux points de convergence qui servent en particulier à briser l'illusion théâtrale et la tradition mimétique.

Le second point de jonction des dramaturges du Nouveau Théâtre tient dans la dérationalisation de la conception générale de la pièce. De fait, la causalité semble encore très présente au sein des Bonnes. En réalité, l'ensemble du drame est jalonné de sauts logiques en raison de l'articulation entre la réalité et la cérémonie imaginaire jouée par les deux sœurs. Cet affaiblissement de la rationalité a pu jouer contre le langage verbal. Néanmoins, chez certains dramaturges, en particulier Jean Genet, il est plutôt prétexte à une poétisation de la parole. Comme le rappelle Benoit Barut, citant les travaux de Geneviève Serreau, l'auteur des Bonnes "a fait entendre jusqu'à l'insolence un langage qui prend son bien où il le trouve : dans le fumier comme sur les hauts lieux du lyrisme mystique".

Enfin, le dernier trait d'union entre ces différents auteurs est une volonté commune de suspendre la portée sémantique du drame. Tout spectateur qui fait l'expérience d'une représentation d'une pièce issue du Nouveau Théâtre en ressort profondément bouleversé. En effet, non seulement la "digestion" scénique et textuelle est difficile mais, a fortiori, on n'y trouve pas de morale claire et définitive ou de signification offerte généreusement au spectateur. À ce titre, Benoit Barut signale, fort à propos, une note de Jean Genet à propos du sens des Bonnes particulièrement éclairante pour comprendre cette volonté d'ambiguïsation : "Il est possible que la pièce paraisse réduite à un squelette de pièce. En effet, tout y est trop vite dit, et trop explicite, je suggère donc que les metteurs en scène éventuels remplacent les expressions trop précises, celles qui rendent la situation trop explicite, par d'autres plus ambiguës." Cependant, l'esthétique de Jean Genet n'est pas réductible à cette forme d'anti-réalisme caricatural mais, conclut magistralement le conférencier, correspond davantage à une "volonté de défier, décaler, déborder, déformer les principes hérités de la logique aristotélicienne".

Mardi 16 novembre 2021

Parler d'Orphée et de poésie

par Jean-Pierre SIMÉON

|

|

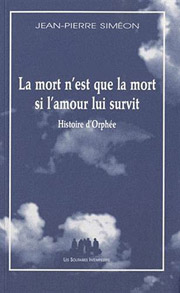

L'entretien entre Catherine Malissard et le poète Jean-Pierre Siméon débute par une élogieuse présentation de ce dernier par notre vice-présidente, qui égrène les différentes fonctions occupées par l'auteur au sein du paysage littéraire français depuis de nombreuses années : poète, dramaturge, traducteur, directeur de collections, président de festivals, etc. Un auteur qui écrit de la poésie, en parle avec ferveur et veille autant à sa lecture qu'à sa diffusion. Ce prélude est suivi par une première lecture – animée par Nicole Laval-Turpin et Sébastien Robert – de quelques extraits de l'ouvrage de Jean-Pierre Siméon intitulé La mort n'est pas la mort si l'amour lui survit (2011) qui évoque la figure tutélaire d'Orphée et la genèse de son chant. Catherine Malissard rappelle les grandes lignes de ce mythe fondateur de la littérature occidentale, sa place dans l'histoire des arts et les différents substantifs orphiques : amant, poète, magicien, prophète, musicien, etc. |

|

De fait, pourquoi écrire une énième version de ce mythe si célèbre ? Jean-Pierre Siméon évoque deux explications : une commande artistique de la troupe musicale Akadémia, mais aussi le désir de se placer en filiation lyrique de poètes comme Adonis ou André Velter. L'auteur nous rappelle qu'il s'agit d'un mythe dont on possède une connaissance fragmentaire, qu'il est composé de tissages successifs, qu'il fonctionne par échos intertextuels. Le premier aspect qui intéresse Jean-Pierre Siméon, c'est le motif du poète assassiné et du démembrement du corps. Orphée est celui qui traverse la mort et par lequel la poésie renait des ténèbres. Jean-Pierre Siméon rappelle également que la poésie fait obstacle à l'ordre social, que le poète est un adversaire de l'ordre établi et que la volonté de le faire taire est forte. Aujourd'hui, la poésie est évacuée de la vie, du monde, car c'est une puissance de subversion contre l'avoir, le pouvoir et le paraître. Le discours pacificateur sur l'harmonie porté par Orphée, et les poètes qui se placent dans sa lignée, entre nécessairement en opposition avec la puissance normative qui nous entoure. L'auteur insiste sur le fait que tous les poètes postulent un autre rapport au monde, à l'Autre et à la langue que celui fondé sur la subordination et la prédation que nos sociétés modernes encensent.

Mais le poète dit-il mieux les choses que le commun des mortels ? Dans la tradition platonicienne de l'inspiration, le poète a la volonté d'engager la parole dans l'arène du vivant et la poésie formule les choses, hors du champ conceptuel, en nous ramenant à l'émotion première de l'invu du réel. Ainsi, Jean-Pierre Siméon rappelle que la poésie vient avant le concept, est sensations premières, embrassement du monde. Ainsi la poésie relève-t-elle d'un savoir intuitif, d'une présence réelle, d'une étreinte du monde. Jean-Pierre Siméon se place dans cette filiation et revendique cette idée que la poésie est un savoir de l'ordre de la nativité, proche du "dérèglement de tous les sens" rimbaldien.

Mais n'est pas poète qui veut ? insiste Catherine Malissard. Qu'est-ce qui caractérise l'écriture poétique ? Le poète, répond l'auteur, est celui qui "veut témoigner de sa relation au monde au diapason de la vie". Cette essence oblige à inventer un langage autre que le langage commun, qui est par trop univoque, trop social, prodigieusement conceptuel et qui donc réduit le réel. À l'heure actuelle, nous sommes tous asservis à ce langage qui bannit toute "incertitude du sens", un langage symptomatique. Le réel étant polysémique, infini, le poète doit créer une langue singulière qui doit sortir du cadre du langage commun qui pousse à l'essentialisation des choses. La poésie est aussi invention d'un nouveau rythme dans la langue, une sorte de truchement du code officiel qui tend à gommer la "chair du monde". La poésie est souffle, introduction du silence dans la langue. Jean-Pierre Siméon convoque Louis Aragon et sa "révolte de l'oreille" en appui à ses propos. Ainsi, la poésie est une langue inouïe, une réinvention perpétuelle, une provocation permanente, un ré-enchantement sans limites ni frontières.

Enfin, notre vice-présidente interroge le poète sur le sens de ce retournement d'Orphée. Pourquoi ce coup de folie ? La réponse de l'auteur est simple : ce volte-face, c'est la poésie qui s'incarne pleinement, une histoire d'impatience, l'idée d'un amour si grand qu'il en devient maladresse mortelle. Mais la mort peut-elle être palliée par le pouvoir du verbe ? Non, la poésie n'a pas vocation à contrer la mort, mais elle permet d'exprimer le prix de l'existence, une relation au temps et au monde et, en cela, elle est insoumission à la mort.

Jean-Pierre Siméon conclut cet instant enchanteur en évoquant Si c'est un homme de Primo Lévi et le chapitre central où le narrateur se rappelle le chant d'Ulysse, extrait de La Divine Comédie de Dante, et le traduit à ses camarades. La poésie, conclut Jean-Pierre Siméon, est ce "chant profond, éternel, cette volonté irréductible de renouer avec la vie. Toujours".

Mardi 14 décembre 2021

Ulysse à Rome. Errances et déshérence du héros grec dans la latinité

par Pierre-Alain CALTOT

|

|

Partant d'une citation du grammairien et commentateur Terentianus Maurus – Pro captu lectoris habent sua fata libelli ("Les livres connaissent leur destin quand leur lecteur s'en empare") – Pierre-Alain Caltot, maître de conférences en études latines à l'Université d'Orléans, propose d'évoquer la question de la réception littéraire d'Ulysse, en envisageant la fortune du héros grec dans le monde romain, car analyser le parcours d'Ulysse dans la romanité, c'est nécessairement envisager le rapport des poètes latins à leur célèbre devancier, Homère.

Parler des errances d'Ulysse dans la littérature latine, c'est bien sûr jouer sur le thème du voyage qui traverse toute l'Odyssée. En prélude à sa réflexion, le conférencier rappelle quelques éléments concernant le proème de l'Odyssée. Le poète n'y nomme pas directement son héros, mais use d'une célèbre épithète homérique – polytropos – pour le qualifier. Or ce terme, composé de deux segments lexicaux poly et tropos, peut prendre deux significations : celui qui possède plusieurs tours, mais aussi celui qui fait plusieurs tours dans la mer, tant son trajet est long et sinueux. Errance du héros grec donc, mais aussi déshérence par le sort qui l'attend dans la latinité. Car si le bouillant Achille, héros de l'Iliade, est mort à Troie en ne laissant qu'une matière limitée à exploiter pour les Romains, le retour d'Ulysse est propre à une grande plasticité narrative qui permettra aux poètes ultérieurs de réécrire à l'envie ce retour. Cet héroïsme problématique d'Ulysse est confirmé de la bouche même du personnage tout au long du récit qu'il prend lui-même en charge dans une partie de l'Odyssée. Mais, en faisant éclater la question du polytropos et d'un héroïsme de la ruse, Ulysse se condamne à une réception problématique à Rome, où cet héroïsme est perçu comme perfide, et donc à une défiance des Romains, à une déshérence dans la latinité.

L'idée qui ne tarde pas à s'imposer est la suivante : Ulysse, maître en tours, ruses et mensonges en tout genre, ne tend-il pas un piège au lecteur ? Cette interrogation est ancienne et s'incarne dans les zètèmata homerica qui passionnent les lettrés de l'Antiquité grecque qui ont une pratique très dense de l'exégèse homérique, c'est-à-dire de l'interprétation des vers d'Homère dans un genre de commentaire qu'on appelle les scholies. Ces dernières visent à expliquer, vers après vers, le projet littéraire d'Homère et, à plusieurs reprises, des scholiastes font état de leur circonspection devant les récits d'Ulysse. Le cas emblématique de Strabon est intéressant, car son attitude révèle bien l'ambiguïté du texte homérique. Ce dernier exprime ses doutes devant la véridicité de l'Odyssée et, en même temps, forge le projet littéraire d'écrire une périégèse, c'est-à-dire un tour de la Méditerranée dans le sillage d'Ulysse, pour retrouver les lieux de l'Odyssée. Or il témoigne à plusieurs reprises de son désappointement pour réaliser ce trajet. Ce faisant, il inaugure une tradition promise à une grande fortune ; que l'on pense au célèbre helléniste Victor Bérard.

Mais, s'il était impossible de refaire cette route, que l'on s'échine à retrouver depuis l'Antiquité, pour la bonne raison qu'Ulysse ne l'a pas parcourue ? En effet, le narrateur de l'Odyssée prend bien soin de déléguer la parole à son personnage, entre les chants IX et XII, et le polytropos peut alors réécrire son histoire devant les yeux du lecteur qui en serait dupe. Il s'agirait alors de donner au héros la pleine puissance de son art de la fourberie et de la tromperie, puisque le lecteur en est victime. De fait, Ulysse est peut-être en train de faire naître l'art de la fiction, à partir des ruses qu'il tend aux lecteurs de l'épopée. En outre, cela est encore favorisé par le fait qu'il est le seul survivant de ses aventures, ayant perdu de manière bien peu héroïque tous ses compagnons au cours de son nostos, son trajet de retour.

À Rome, le traitement réservé à Ulysse est péjoratif en raison de sa quête d'un kléos de la ruse, mais aussi parce qu'il est le vainqueur des Troyens, dont les Romains se disent issus dans l'ordre d'une tradition historico-mythique. Le principal poète à s'emparer du personnage d'Ulysse est Virgile dans son Énéide, qui se penche notamment sur le récit d'Achéménide. Selon le même procédé narratif que dans l'Odyssée, Virgile laisse la parole à Énée qui raconte ses aventures aux chants II et III de l'Énéide et son trajet depuis Troie : quand il arrive chez Polyphème, ce dernier continue de laver son œil après l'attaque d'Ulysse, ce qui révèle bien la contemporanéité des deux navigations, distantes de quelques semaines. Et à travers le récit d'Achéménide, simplement oublié sur les lieux dans l'Odyssée, c'est une occasion de découvrir un autre point de vue sur l'attitude, le comportement et le caractère d'Ulysse, qui aurait dû se méfier de l'horreur des lieux et éviter de croiser la route du cyclope. Une imprudence contraire à l'éthique du héros épique. On peut en conclure que la comparaison entre les deux récits vise à souligner qu'Ulysse a enjolivé son récit et que, pour renforcer sa réputation de polytropos, il a inventé des échanges verbaux avec le cyclope et s'est mis glorieusement en scène. Par ailleurs, Achéménide apparaît comme l'incarnation vivante du mensonge d'Ulysse et de sa fuite hors de l'antre, sans souci de ses compagnons. Ainsi, le personnage d'Ulysse subit une dégradation conjointe de son statut de héros et de narrateur.

Par ces quelques remarques, notre conférencier montre combien la littérature dans l'Antiquité ne cesse de se nourrir et de s'écrire par la reprise des modèles précédents, se fonde sur un constant jeu de réécritures avec des effets de reprise et d'emprunts. Une pratique qui apparait comme pleinement consubstantielle du geste de l'écriture dans l'Antiquité. Réécrire, c'est aussi retravailler et éventuellement contester. Ainsi, une polémique se tisse entre les héros et engendre des effets littéraires intéressants dans la recréation des personnages. En entrant en polémique avec Homère ou avec le poète homérique, Achéménide sape les fondements du récit d'Ulysse : ce dernier change de statut et il devient l'œuvre du polytropos qui réinvente une jolie histoire, dès lors privée de fond. Ce faisant, Virgile conteste à Homère le rôle de garant et prétend le remplacer en devenant non seulement le continuateur du récit homérique, mais aussi et surtout son véritable auteur.

Mardi 25 janvier 2022

Retrouver les anecdotes antiques dans la peinture classique

par Emmanuelle HÉNIN

|

|

Emmanuelle Hénin, professeure de littérature comparée à l'Université Paris-IV-Sorbonne, rappelle, en introduction, que l'art antique nous est essentiellement connu par la sculpture, forme artistique la plus à même de résister aux dégâts du temps. La grande peinture gréco-romaine, quant à elle, nous est parvenue indirectement, par l'intermédiaire d'une littérature théorique ou de commentaires. Parmi ces textes, citons les travaux d'Aristote, de Pline l'Ancien, de Tite-Live ou d'Horace qui permettent de définir quelques "traits exemplaires" relatifs à la peinture antique. Dans l'Antiquité, ces anecdotes et topoï sont un des lieux d'expression privilégié d'une théorie artistique qui est rarement formulée comme telle, mais souvent disséminée et exprimée sur le mode de l'analogie. Le phénomène se poursuit à l'époque moderne : passage obligé des traités d'art, les exemples antiques s'invitent aussi dans les poétiques et les traités de rhétorique, les manuels de civilité, les ouvrages de théologie, les préfaces et dédicaces, et jusque dans la fiction. La fécondité de l'anecdote réside en effet dans sa plasticité, qui la rend susceptible d'infinies réinterprétations, réécritures et réappropriations. Les anecdotes sur l'art antique ont ainsi légué à l'Europe occidentale un double héritage : sur le plan théorique, elles cristallisent les grands débats artistiques — du statut de l'artiste aux conditions de la réception, des critères de la beauté aux limites de la représentation — jusqu'à la fin de l'époque moderne. Sur le plan artistique, elles offrent autant de sujets d'inspiration à la création poétique et plastique, comme en témoigne leur persistance dans l'art contemporain.

C'est au XVIIe siècle que les premiers philologues s'intéressent à la peinture antique à travers leurs études des écrits gréco-romains. En isolant un certain nombre de récits emblématiques, ils tentent de comprendre ce que fut la pratique esthétique dans l'Antiquité. Leurs travaux deviennent également une source d'inspiration précieuse pour les artistes et théoriciens de l'art qui vont y puiser une matière féconde. Ainsi de plusieurs figures qui viennent nourrir et éclairer la production artistique classique – Apelle de Cos, Zeuxis, Protogène, Polygnote ou Parrhasios – dont les peintres de l'époque, ayant à cœur de recréer ce qui n'est plus que souvenirs de papier, sont fortement épris.

Mais ce désir de redécouvrir l'art et l'esthétiques antiques ne s'explique pas simplement par la curiosité et la fascination. En effet, retrouver la peinture gréco-latine est aussi un moyen d'offrir une dignité supplémentaire à la production classique qui n'hésite pas à s'emparer du prestige des Anciens afin de renforcer sa propre légitimité. C'est également une manière de nuancer et renforcer l'ethos de l'artiste qui se place dans la tradition de l'idiosyncrasie du génie. Ce faisant, les artistes comme Rembrant, le Titien, Carrache ou Poussin reprennent à leur compte de fameuses anecdotes antiques : les raisins de Zeuxis, le rideau de Parrhasios, l'histoire d'Apelle et du cordonnier, etc. afin de réfléchir à la signification profonde de leur geste, au rôle tenu par le public dans la création artistique, à la postérité de leur démarche, à l'autonomie de la représentation picturale face au langage écrit, à la beauté, à la question de la mimesis, aux liens entre nature et peinture, à la temporalité, à la hiérarchie générique, aux places tenues par le dessin et la couleur, à la nécessité de techniciser leur démarche, aux limites de la représentation et à la question des frontières entre le réel et l'imaginaire. Une démarche réflexive accompagnée d'un désir profond de s'inscrire dans l'histoire de l'art, sous le patronage de glorieux prédécesseurs, dont Emmanuelle Hénin nous a offert un aperçu avec autant d'érudition que de clarté.

Jeudi 3 février 2022

Présence de la mythologie antique dans la saga romanesque Harry Potter

par Blandine CUNY-LE CALLET

|

|

Blandine Cuny-Le Callet est maîtresse de conférences en études latines à l'Université Paris-Est Créteil. Face à l'ampleur de ce sujet des plus insolites, elle nous indique que sa communication se concentre essentiellement sur l'étude de la présence du latin et de la mythologie antique au sein de l'école de sorcellerie Poudlard. Ainsi, sorts, monstres, patronymes, néologismes, mots de passe, lieux, personnages sont abordés sous le double prisme de la linguistique et de l'histoire culturelle. Car le latin et les réminiscences mythologiques s'y rattachant forment un réseau narratif particulièrement cohérent, qui vient servir habilement la dramaturgie de la saga. L'école de sorcellerie apparaît notamment comme un microcosme fonctionnant en miroir du monde extérieur, tout en prenant appui sur des schémas de représentation directement issus du monde antique.

Le premier aspect développé par Blandine Cuny-Le Callet a trait à l'identité patronymique des enseignants de Poudlard, chacun pouvant être associé à une divinité et à un ou plusieurs attributs spécifiques. Parmi eux, le plus charismatique est assurément le directeur de l'école, Albus Dumbledore, dont le prénom signifie "blanc" en latin. Sa fonction de chef, sa perspicacité, sa puissance, ses pouvoirs hors du commun, son rôle d'arbitre des conflits, sa sagesse, son regard perçant empli de feu, ses habits célestes et le bureau circulaire qu'il occupe au sein de la plus haute tour du château en font le digne héritier de Zeus/Jupiter, le roi des dieux olympiens qui domine le ciel. Le second personnage est Minerva McGonagall dont le prénom renvoie tout naturellement à la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, Athéna/Minerve. Toutes deux partagent une même posture hiératique, une raideur reflétant l'intransigeance, un don pour la zoomorphie, une intelligence stratégique inégalable, un rôle de lieutenant privilégié et une puissance guerrière certaine. Suit Severus Rogue, le "sévère" et le "duplice", dont la pâleur, l'habit noir, le goût pour la morbidité, les ténèbres et les châtiments corporels ou physiques, la profession de maître des potions, la fascination pour les philtres mortels ou la situation géographique au sein du château – il vit et exerce dans les cachots – le rapproche évidemment du dieu des Enfers, Hadès/Pluton. Enfin, un personnage des plus attachants, le garde-chasse Rubeus Hagrid, peut être associé à trois divinités distinctes : le satyre Silène, le dieu Hermès et le passeur Charon. Avec le premier, Hagrid partage l'hybridité génétique, la passion du sauvage, une relation étroite avec les créatures dangereuses, et un rôle d'éducateur privilégié du jeune Harry Potter dont il devient un père de substitution, à l'image de Silène qui recueille le jeune Dionysos orphelin depuis que sa mère Sémélé est morte foudroyée. À l'instar du dieu Hermès, dont il est un double parodique, Hagrid joue également les rôles de messager et d'ambassadeur sous l'autorité de Dumbledore. Enfin, en menant les élèves de première année sur le lac noir à bord de barques et en leur permettant de traverser les souterrains de Poudlard et ainsi de connaître une renaissance symbolique par l'intermédiaire d'un rituel initiatique fondateur, Hagrid accomplit l'œuvre de Charon lorsqu'il mène les morts au milieu des flots bruyants du Styx.

Par ailleurs, la structure même de l'école rappelle les schémas de pensée des Anciens. En effet, ces derniers concevaient le monde en trois royaumes divins : le Ciel, les Enfers et l'Océan. Il est aisé de rapprocher les hautes tours du château – où vit Dumbledore et où sont entreposés nombre d'objets mystérieux – avec l'Olympe ; les sinistres et mortifères cachots avec le royaume des morts ; et le lac noir, peuplé de tritons, sirènes et autres monstres, avec la mer poséidienne. De plus, les quatre maisons qui organisent et régissent la scolarité des élèves peuvent être associées aux quatre éléments de la physique antique telle que théorisée par Empédocle : l'eau, la terre, l'air et le feu. La maison Serpentard, dont la salle commune est située sous la surface du lac, aux couleurs verdâtres, reflète le premier. Poufsouffle, dont la salle commune est située au niveau des cuisines, représente la terre. Serdaigle, dont les élèves vivent dans une tour à l'étage, au blason bleu, est associée à l'air. Enfin, la maison Gryffondor, drapée de rouge et or, est à l'image du feu. À cette organisation sociale et spatiale peut être associé le plafond magique de la Grande Salle qui représente le monde cosmique dans toute sa diversité.

Bien évidemment les nombreux monstres que doivent affronter les héros de la saga au cours de leur apprentissage rappellent les plus farouches créatures mythologiques : les géants, les centaures, le chien à trois têtes Touffu, digne successeur de Cerbère, le phénix Fumseck de Dumbledore, oiseau légendaire de l'Antiquité, le basilic, serpent géant au venin mortel et au regard pétrifiant qui n'a rien à envier à Méduse, etc.

Le dernier point abordé par notre conférencière se veut une tentative de réponse à cette question : pourquoi le monde des sorciers use-t-il si fréquemment du latin ? Blandine Cuny-Le Callet rappelle fort à propos cette formule de J.K. Rowling : "J'aime l'idée que les sorciers utilisent cette langue morte comme une langue vivante et cela donne aussi aux lecteurs une chance de dénicher des indices le long du chemin !" Le latin est d'abord la langue magique, pleinement performative, qui permet aux sorciers de formuler des sorts et maléfices : accio, obscuro, protego, nox sont ainsi directement issus du répertoire latin ; portus, repello moldum, rictusempra, petrificus totalus sont, quant à elles, des formules plus fantaisistes mais inspirées d'éléments lexicaux aisément vérifiables. Enfin, les mots de passe comme caput draconis ou fortuna major sont non seulement latinisés mais agissent en propédeutiques à l'action dramatique à venir. Ainsi, le premier peut-il être lu comme une annonce de la confrontation d'Harry au visage de serpent de Voldemort à la fin du premier tome. Mais surtout, le latin agit dans la saga avec tout l'aura qui l'entoure : langue de science, il permet d'offrir une crédibilité supérieure au récit romanesque ; langue historique, il crée l'illusion d'un monde des sorciers aux racines culturelles millénaires ; langue magique infusée de récits mythiques, il déploie toute sa puissance performative au fil d'un récit pleinement universaliste.

Jeudi 10 mars 2022

Le Japon grec

par MICHAEL LUCKEN

professeur à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris

|

|

« Japon grec. Accolés, ces deux mots suscitent un sentiment d'étrangeté, une impression de chimère, moitié Apollon, moitié samouraï, moitié Vénus, moitié geisha, dans un décor qui serait à la fois blanc et bleu comme les Cyclades, vert profond et rouge cinabre comme les sanctuaires shintô. Comment deux pays aussi distants peuvent-ils être rapprochés pour former une image cohérente ? » Ainsi, la démarche singulière de Michael Lucken est-elle résumée en quatrième de couverture de son ouvrage Le Japon grec, publié en 2019 aux éditions Gallimard, dont il nous a entretenu au cours d'une remarquable conférence.

L'originalité de la démarche de Michael Lucken, à n'en pas douter, réside dans son sujet, à savoir la manière dont les Japonais se sont inspirés et nourris de culture grecque, s'en sont même imprégnés, au point de s'en imaginer les dignes héritiers, plus fidèles encore qu'un Occident qui, au même moment, s'en revendiquait aussi. De la fin du XIXème siècle à la deuxième moitié du XXème siècle, d'un hypothétique art gréco-bouddhiste à la séduction d'un imaginaire hellène sur les artistes japonais, notre conférencier nous propose toute la gamme des rapports entretenus entre le Japon et une Grèce rêvée, connue, imitée ou digérée, réfractée aussi selon des clivages recoupant parfois ceux de l'Occident. Nous découvrons ainsi la pénétration diffuse de la culture grecque classique dans les arcanes de la littérature, de la philosophie, de l'architecture et des arts japonais contemporains. La sculpture bouddhique est revisitée à la lumière du corps grec, le théâtre nô est rapproché de la tragédie et l'architecture des banques réinterprète celle des majestueux temples classiques. Aujourd'hui encore, bien des mangas et autres films d'animation s'inspirent des dieux et héros de l'Antiquité. La façon dont le Japon – qui n'a jamais eu de contact direct avec la Grèce antique – a intégré cet héritage fournit de fait un formidable modèle pour penser le grand problème de l'appropriation des cultures.

Michael Lucken nous montre avec aisance comment, par quelles voies et dans quel état d'esprit, des Japonais se sont intéressés à la culture grecque. Un indice pourrait en être que le premier film du cinéaste nippon Hayao Miyazaki à avoir rencontré un grand succès s'intitule Nausicaa. On peut aussi relever l'abondance de noms grecs et latins utilisés pour dénommer de grandes marques japonaises : les appareils photo Olympus, Pentax et Sigma, les téléviseurs Panasonic et Orion, les amplis Technics et J.V.C. (Japan Victor Company), les chaussures Asics (Anima sana in corpore sano), jadis les phonographes Apollon, et l'énumération pourrait continuer. L'intérêt de la démarche de Michael Lucken est de partir du point de vue japonais, de citer quantité de noms d'architectes, d'écrivains, d'universitaires, de penseurs politiques, dont, pour la plupart, les Français ignorent jusqu'aux noms, et de nous dire de quelle manière chacun s'est passionné pour la culture grecque. Et l'on peut avoir lu Yukio Mishima et ignorer l'importance qu'il avait accordée à son voyage vers la Grèce antique.

Nous ignorons aussi, faute de nous être donné la peine de le savoir et d'y avoir accès, que les traductions et les études classiques publiées au Japon sont, sur certains auteurs grecs, plus nombreuses et approfondies que les françaises. Et ce culte de la Grèce antique n'était pas réservé à une étroite minorité intellectuelle. Ainsi, jusque récemment, les « cours d'introduction à la médecine commençaient par Hippocrate et l'éthique médicale en Grèce, les étudiants en philosophie découvraient Platon et Aristote avant la pensée indienne, les étudiants en architecture, les ordres classiques (dorique, ionique, corinthien) avant toute chose ».

Certaines différences apparentes nous instruisent sur la relativité de notre regard. Le plus inattentif visiteur du Japon ne peut manquer d'y remarquer la vivacité et l'intensité des couleurs. Les kimonos sont bigarrés. Le bois des temples est régulièrement repeint afin que les rouges, les verts, les orangés restent éclatants. Les affiches publicitaires juxtaposent de violentes couleurs. Les vitrines des restaurants présentent des moulages plastifiés des plats proposés, et là encore ce ne sont que brillantes couleurs, un peu écœurantes à nos yeux de s'afficher aussi artificielles. Bref, l'esthétique japonaise est fondée sur des couleurs vives et intenses alors que tout ce qui est grec serait blanc et froid comme le marbre. En Occident, seuls les spécialistes mesurent combien est fausse cette image de la Grèce : les temples et les statues ne sont blancs que parce que leurs couleurs criardes ont été effacées par le temps. Notre Grèce est toute apollinienne, même son théâtre, dont pourtant nous n'ignorons pas qu'il est issu du culte de Dionysos sans en tirer toutes les conséquences en matière de mise en scène. Mieux on connaît la culture grecque, mieux on conçoit qu'elle avait plus à voir avec la bigarrure japonaise qu'avec la froide blancheur que nous imaginons et croyons devoir admirer. Comparons un masque de tragédie grecque à un masque nô et tirons-en la conclusion qui s'impose. D'ailleurs, les Japonais n'ont pas manqué de mettre en scène des tragédies grecques, et pas seulement Œdipe et Antigone. En s'attachant au côté oriental de la Grèce, les Japonais nous donnent d'elle une image tout autre que celle à laquelle nous ont accoutumés nos classiques et nos romantiques. Nous y montrer attentifs ne peut qu'être un enrichissement : l'Orient et l'Occident se complètent en voyant chacun une face de cette culture qui n'a pas sans raison acquis une dimension universelle.

Ainsi, au cours d'une passionnante communication, portée par un souci didactique bienvenu, Michael Lucken a su nous montrer combien l'appropriation culturelle n'a pas été d'un seul et unique mouvement, mais qu'elle s'est construite tout autant avec, que contre l'Occident.